人物簡介

張森水(1931.8.21——2007.11.27

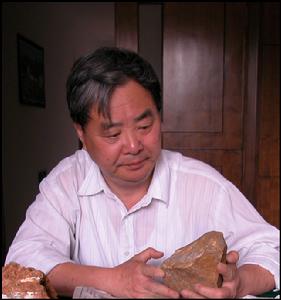

張先生在觀察浙江新發現的舊石器

張先生在觀察浙江新發現的舊石器張森水1956年畢業於北京大學歷史系考古專業,後分配到中國科學院古脊椎動物與古人類研究所,師承裴文中從事舊石器時代考古研究工作。他主持了鴿子洞、金牛山、富林、穿洞、大荔、馬鞍山、孟家泉等許多重要舊石器時代遺址的發掘,指導了對四方洞、銅梁、貓貓洞、人字洞、萬壽岩、大河和三峽庫區諸地點的許多舊石器遺址的調查、發掘與研究,並在晚年主持了對浙江省舊石器考古的調查與研究工作。他與裴文中一道對中國猿人的石器開展了系統的研究,對丁村的石器工業進行了重新研究,並在上述研究中較系統地套用了統計分析方法,促進了我國舊石器考古從定性到定量的轉變和方法的成熟。他倡導對石器和骨器的製作和使用實驗研究並身體力行,指導了我國首次系統的對石器功能的微痕研究,並一直致力於推動石器微痕分析在中國的套用與發展。他最早將“區系類型”的概念引入中國舊石器時代考古學,提出中國存在以小型石片石器為代表的北方主工業和以大型礫石石器為代表的南方主工業的“二元結構”,同時在兩大主工業區域記憶體在若干文化變體的理論;他提出中國北方舊石器文化的“區域漸進與文化交流”學說,指出“繼承延緩發展、交流促進創新”的原理。在近半個世紀的舊石器考古研究生涯中,張森水東探西考,筆耕不輟,在野外考察和材料發現方面成就斐然,發文著書成果豐碩,先後發表160多篇(部)學術論文、專著,還以“路石”和“一丁”等筆名發表了大量的科普文章和雜記。

張森水在培養我國舊石器時代考古人才方面不遺餘力,桃李遍地,他是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所最早的碩士研究生導師之一。他曾是吉林大學兼職教授,為山西大學指導過研究生。他參與過周口店系列古人類學和舊石器考古學培訓班的授課工作。他熱心扶持後進,無私幫助地方學者。張森水在考古遺址保護和博物館建設方面也做了大量工作,曾參與、指導和主持過對萬壽岩、大窯、周口店、薩拉烏蘇等許多重要舊石器時代遺址保護規劃的編制和論證工作。

張森水因他的辛勤耕耘和學術貢獻而獲得過中國科學院自然科學一等獎、二等獎和郭沫若中國歷史學二等獎、榮譽獎以及裴文中科學獎等獎項。

張森水1949年畢業於仙居縣立初級中學。1956年畢業於北京大學歷史系考古專業,分配到中國科學院古脊椎動物與古人類研究所工作,從事舊石器考古研究,曾任人類學研究室主任,研究所學位(博士和碩士)委員會委員和副研究員級高級職稱評審委員會委員、《人類學學報》副主編,現任《人類學學報》編委、吉林大學考古學系教授、中國考古學會理事兼國家文物局考古專家組組員。1990年10月晉升為研究員。從事史前考古三十多年,發表專著和論文100多篇(約150萬字),其中代表性論著有《我國南方舊石器時代晚期文化的若干問題》、《中國北方舊石器工業的區域漸進與文化交流》、《富林文化》、《中國舊石器文化》等。1982年被評為中國科學院(京區)先進工作者。1987年獲中國科學院科技進步二等獎。1991年參與主編和撰稿的《中國遠古人類》獲中國科學院自然科學一等獎。1999年《中國遠古人類》獲郭沫若歷史科學二等獎。同年,《中國猿人石器研究》獲郭沫若歷史科學榮譽獎。享受國務院政府特殊津貼。