簡介

張之洞博物館

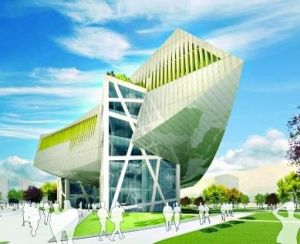

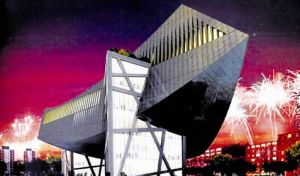

張之洞博物館 張之洞是中國晚清時期的一位歷史名臣,他與曾國潘、李鴻章、左宗棠合稱晚清“四大名臣”。張之洞是洋務派的代表人物之一,提出“中學為體,西學為用”的思想。為了紀念張之洞改革開放的先行精神,萬科集團建造了張之洞博物館。

歷史

“張之洞博物館”在原來“漢陽鐵廠博物館”的基礎上擴建,由武鋼集團與萬科集團合作,擴建後的博物館,總建築面積約7000平方米。博物館建築採用全鋼結構和全鋼表皮,既是對漢陽鐵廠的歷史致敬,也是中國現代鋼鐵工業水平的展現;設計上大量運用可持續發展技術,確保是一個對環境友好的建築。新館的外形極富現代感,似船非船。

博物館只是漢陽鋼廠工業遺址保護性改造的一個部分。有著百年歷史的漢陽鋼廠,將整體改造為工業遺址文化園,包括“一館兩園”,即博物館、創意產業園、電子商務總部園,總面積約700畝。

設計

張之洞博物館借鑑中國古象形文字元素,方舟兩個角好似黃鶴樓頂的飛檐。同時,喻意武漢為江城,中國近代工業由此啟航。景觀上納入大江大海的暗示,體現武漢兩江交匯、九省通衢的地理特徵,寓意無論順流逆流,都永遠前進和奮鬥,勇立潮頭。這由美國著名設計師丹尼爾·李布斯金設計,他本人被譽為“博物館之王”,作品有紐約新世貿中心、柏林猶太博物館、美國丹佛藝術博物館等。張之洞博物館是他在中國的首個作品。

建築特點

張之洞博物館全鋼架結構

張之洞博物館全鋼架結構此館建築面積達7000平米,包括地下一層、地上六層全部採用鋼架結構。因為是異形,構築博物館的1500多個鋼構件沒有一模一樣的,其中最大的鋼構件重達25噸、高43.8米。

由於是全鋼結構的異形體,對工藝的要求自然相當嚴苛。黃紅鋼介紹,張之洞博物館在某些方面的施工難度堪比“鳥巢”。僅“方舟”鋼體結構重量就接近3000噸,它們幾乎全部“懸”於空中,這無疑加大了施工難度。而“方舟”的弧形“懸挑”,最大跨度超過27米,即使在“鳥巢”的施工過程中,也難得一見這么大的弧形“懸挑”,安裝難度非常大。此外,張之洞博物館僅地下一層的鋼體就深達十餘米,這在國內其他全鋼結構的建築體中,也是極為鮮見的。

除了外立面將用到德國進口的不鏽鋼板,這裡所有的鋼材都是武鋼造。其中,最厚鋼板有50毫米,懸挑最大跨度達27米,工藝相當複雜,用武鋼本地鋼鑄造,也是為了展現武漢工業水平。

內部展館

新館共三層,根據初步布展方案,館內將設“近代工業的浪潮”、“近代工業希望之城”、“近代工業搖籃”三大主題展廳,由張之洞全身銅像開始,通過互動沙盤、歷史實物、資料圖片、情景再造等,立體展現“漢陽造”及武漢近代工業發展的全景畫面。

建築意義

張之洞博物館

張之洞博物館 張之洞博物館是由萬科和武鋼聯合建設的,將集中展出張之洞工業遺蹟和反映武漢發展歷史的展品。從遠處看,整體造型好似一艘漂浮在地平線上的方舟,寓意武漢通江達海的區位及勇立潮頭的城市精神。

張之洞博物館與商業無關,而是為了紀念張之洞改革開放的先行精神,反思這一段歷史。張之洞督鄂18年,開展了以武漢為中心的洋務運動,興實業、辦教育、練新軍,開創了一系列早期現代化事業,使武漢成為“駕乎津門,直追滬上”的近代大都會。這段歷史證明了武漢不缺改革精神,是有強大爆發力的城市,也是有著深刻歷史底蘊的城市。