概況

建築工程師簡稱建工師,他的前身是中國人民解放軍新疆軍區生產建設兵團鐵路工程縱隊。鐵縱是為修建新疆南疆鐵路吐魯番至庫爾勒段於1974年4月組建的一支鐵路施工隊伍。是兵團所屬14個師中唯一一支以建築安裝為主的建制師,同時也是被國家建設部批准為可承擔各類工業、能源、交通、民用等工程建設項目的一級工程施工總承包資質的大型企業集團。師部駐新疆首府烏魯木齊市河灘北路57號。師轄團級企事業單位26個,其中預算內獨立核算企業16個。全師所屬企事業單位機關駐地三團在庫爾勒市、八團在奎屯市外,其餘均分布在石河子地區和烏魯木齊地區。 2003年末,全師總人口6.4萬人,從業人數2.8萬人,其中,第一產業0.2萬人,第二產業2.1萬人,第三產業0.5萬人,離退休職工1.8萬人。

從1974年建工師組建到2003年末近30年的歷史中,建工師為新疆的鐵路建設、公路建設和城市建設做出了巨大的貢獻。鐵路建設上,早在20世紀50年代末和60年代初,就承擔了蘭新鐵路“百里風區”段的建設,為結束新疆無鐵路的歷史做出了貢獻。20世紀70年代,參加了南疆鐵路吐魯番至庫爾勒段的建設。 20世紀80年代,參加了蘭新鐵路烏魯木齊至阿拉山口段的建設,溝通了東起我國連雲港,西至荷蘭 鹿特丹的第二座亞歐大陸橋,使新疆由封閉的內陸地區一躍成為中國向西開放的前沿。20世紀90年代,蘭新鐵路烏魯木齊至武威段複線工程開工,建工師又承擔了最艱巨的“百里風區”和鄯善以西段254.9千米路基和 18座大中小橋、450座涵洞的施工任務,全部提前和按期交工,為蘭新複線提前運行創造了條件。1996年,承接了南疆鐵路西延工程庫爾勒至喀什段全長975千米的土石方工程,涵洞工程和站後房建、部分橋樑工程,為新疆南疆各族人民脫貧致富架設了一條團結線、幸福線。公路建設上,由烏魯木齊橫穿天山翻越勝利大坂至庫爾勒公路;天山腹地的伊寧至焉耆公路;沿塔克拉瑪乾邊緣的民豐至且末公路和庫爾勒至若羌公路;中國至巴基斯坦公路;呼圖壁至克拉瑪依輸油管線伴行公路;博樂至阿拉山口公路;精河至阿拉山口公路等,共完成主要公路幹線10餘條,長達2000多千米。

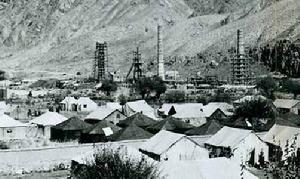

建工師在新疆十餘座城市修建的市政工程近200項,完成了烏魯木齊西虹路高架橋、克拉瑪依東路立交橋等大型市政建設工程。修建了和田機場、伊寧機場、石河子機場和2個大型軍用機場。參加了克拉瑪依、東疆、吐哈、塔里木四大石油基地的建設。承建了紡織、水泥、化工、糖酒、製藥和機械電子工業方面的廠房建設30多家,兵團供銷大廈、兵團外貿大廈、屯河大廈、28層住宅樓等大型民用建築30多家。建工師具有電力工程施工的特有優勢,承建了石河子西熱電廠和東熱電廠、瑪納斯河四級電站和五級電站等大中型電站、電廠25座。建工師還是新疆水利建設戰線上的生力軍,享有“水利兵”的殊榮,曾參加了瑪納斯河、奎屯河、伊犁河、額爾齊斯河等各大流域的治理開發。共修建大中型水庫15座,大型引水樞紐工程19座,開挖大型引水渠道24條,為新疆的農田基本水利建設奠定了基礎。

在深化改革的跋涉中,建工師以建立現代企業制度為目標,以明晰產權為核心,對企業實施了全方位、深層次改革,組建了建工集團。建工集團成立後,憑藉兵團建築企業的良好??元人民幣、裝機容量為巳1萬千瓦的巴基斯坦馬拉坎第三期水電站工程。並在國內先後承攬了青藏鐵路21標段42千米線段,內蒙古哈登高速公路、廣東瀹湛幹線公路、江西贛定高速公路等8條30多千米高速公路的施工,施工足跡遍布內地10多個省市、自治區。

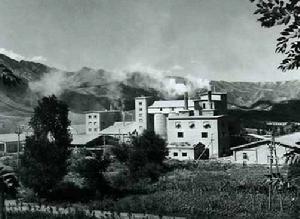

30多年來,建工師的隊伍繼承和發揚南泥灣精神,自力更生,艱苦奮鬥,在茫茫的戈壁荒原、杳無人煙的深山峽谷,興水利、建農場、修高樓、建城鎮、築公路,從事偉大的屯墾戍邊事業,取得了舉世矚目的成就。我國第一座冰磧壟隧道——扎亥薩拉隧道,我國西部最大的曲線鐵路橋——哈爾嘎哈特大橋;西部最大的糖廠——石河子八一糖廠;新疆第一座熱電廠——石河子電廠;新疆最大的水電站——和靜大山口水電站,都是出自建工師建設者之手。

地理位置

| 地理位置 | 新疆兵團和田農場管理局位於崑崙山北麓的塔克拉瑪乾大沙漠南緣的和田地區。 |

人口狀況

| 人口現狀 | 2006年,總人口31989人,增長5.5%。其中,男性16383人,占51.2%;少數民族23342人占73%;農業人口26378人,占82.5%。全師家庭總戶數9841戶,平均每戶家庭人口3.25人。 |

| 人口增長 | 2006年,出生人口500人,人口出生率16.1‰,人口自然增長率9.8‰。 |

| 就業人員 | 2006年,就業人數11642人,增長7.3%。其中職工10469人,增長7.1%。 |

| 勞動報酬 | 2006年,全師值均收入9866元,增長7.7%。農牧工家庭人均純收入2817元,增長6.5%。 |

| 師市概況 | 2006年,全師下轄農牧團場4個,工業企業3戶,商貿企業9戶,交通、建築單位個。 |

經濟狀況

| 國內生產總值(GDP) | 2006年,全師完成生產總值21933萬元,增長12.1%。其中,第一產業增加值9007萬元,增長17.1%;第二產業增加值6176萬元,增長25.9%;第三產業增加值6750萬元,下降3%。 |

| 農業產值和增長率 | 2006年,農業增加值9007萬元,增長17.1%。種植棉花1380公頃,占總播面積的17.6%,下降0.7%;總產3188噸,增長0.9%;公頃單產2310千克,增長1.3%。糧食作物2280公頃,占總播面積的29.1%,下降2.1%,總產15808噸,增長0.8%;公頃單產6933千克,增長3%。年末牲畜存欄數13.56萬頭(只),增長3.2%。 |

| 工業產值和增長率 | 2006年,全師完成工業增加值2148萬元,增長70.1%。主要工業產品產量:小麥粉1666噸,下降13.9%;供電量1433.8萬千瓦時,增長79.7%;生產合金鋁錠6122噸,增長19.9%;滴灌管4500萬米,增長125%。 |

| 固定資產投資 | 2006年,完成固定資產投資14198萬元,下降20%。其中第一產業投資7194萬元,第二產業投資431萬元,第三產業投資6753萬元。國有單位完成投資13705萬元。主要投資方向為農業和非生產性建設投資,其中農業投資6995萬元,非生產性建設投資4182萬元。新增房屋面積50231平方米。 |

科技教育

| 科技 | 2006年,全師家大農業“十大”主體技術、精準農業技術和先進適用技術的推廣力度,提高單產,提升了品質,降低了成本,增加了效益,為調整農業產業結構和發展現代農業、現代畜牧業、特色林果業提供了技術支撐。 |

| 教育 | 2006年,全師現有中國小校7所,其中,九年一貫制學校2所,獨立設定的初級中學1所,獨立設定的國小4所。現有在校學生6730人,增長10.2%。其中,國中生2257人,增長13.2%;國小學生4473人,增長8.8%。適齡兒童入學率100%。 |

文教衛生

| 文化 | 2006年,實現師有線電視網路與和田地區有線電視網路併網,兵團電視台和農十四師電視台的節目覆蓋和田的18萬人口和師所屬的3萬人口,全師廣播電視覆蓋率82%,電視入戶率達75%。4個團場“連連通”工程已經全部完成並進行了驗收。 |

| 衛生 | 2006年,全師衛生機構已達22個,其中團場醫院3所,門診部2個,連隊衛生室15個,病床113張,衛生技術人員96人。 |

機構改革

新疆生產建設兵團建築工程師一直與變革緊密相連,成立、撤銷、更名這些字眼始終與建工師的發展相隨。在兵團50多年的發展史上,曾三度成立建築工程第一師(以下簡稱“工一師”),最早是在1954年10月,其後分別是1959年和1983年。它獲得“建工師”這一番號的時間,是在1997年。外界對建工師的了解一直很少。它的一位前任領導曾說,建工師在兵團14個師中十分特殊,它一直“游離”在外,2004年以前,建工師一直沒有吃過“皇糧”,它的機關幹部沒有進入國家公務員序列。它是兵團惟一以建築業為主業的師,但卻有7個農場,“而建工師的農業長期以來也‘游離’於兵團大農業之外。”它曾被譽為“開路先鋒”。在蘭新鐵路、南北疆鐵路和青藏鐵路建設中,有2000多公里的鐵路由建工師承建。在區內外高等級公路建設中,建工師留下了3000多公里的足跡。它還被譽為“水利尖兵”“電站大王”,新疆各大流域的開發,重點電站的建設,均有建工師濃重的一筆。建工師始終是兵團的重要組成部分,在兵團政治、經濟和社會發展中發揮著十分重要的作用。但是,隨著改革的逐步深入,建工師體制不順、機制不活、社會負擔沉重、市場競爭能力較弱等一些不適應社會主義市場經濟發展要求的矛盾和問題逐漸凸現,已開始制約建工師的發展。2004年1月,一場更大的變革悄然來臨。

變革序幕

2004年1月31日,王春全赴任建工師紀檢委書記的任命在這一天宣布。在這一天正式公之於眾的還有一個重要的檔案:兵團黨委《關於建工師深化改革有關問題的指導意見》,這個“意見”後來被簡稱為8號檔案,在建工師很快家喻戶曉。時任建工師黨委書記、政委的岳有堂將8號檔案概括為4句話、20個字,即“政企分開,精幹行政,做強集團,建立現代企業制度。”他在一次改革動員會議上專門強調,建工師的改革是新世紀兵團四大改革之一,可以與“1+3”改革、“1+8”改革和師、團體制改革並列。建工師師長王江生在這一天卸任,專司建工集團事務。他曾習慣的“師長”稱謂從這一天開始變成了“董事長”“總裁”。他的心情十分複雜,從行政領導到企業家,這一角色的轉換需要極大的勇氣,但他還是義無反顧地選擇了建工集團。“兵團更需要企業家,建工集團這個大平台上可能會有自己更大的發展空間。”一團政委李忠明的稱謂也在此後不久發生了微妙的變化,職工和下屬不再叫他“李政委”,改叫他“李書記”的時候,他還有些不習慣。兵團路橋總公司在建工師最初的番號是一團,後來更名為兵團第七建築公司,但建工師內部對其仍然習慣沿用一團的稱號。“撤團建企”是建工師改革的一項重要內容,兵團路橋總公司將徹底取代原來的建工師一團。兵團六建黨委書記謝永革雖然有些惋惜,還是按照改革的要求將下屬2個農場移交給了農八師。“石南農場和紅旗農場每年的產值加起來有8000多萬元,占六建總產值的三分之一。”按照8號檔案要求,建工師位於庫爾勒墾區的十一農場、尉犁農場、和靜農場,位於奎屯墾區的奎東農場分別移交給了農二師和農七師。此外,建工師還有2個整建制團,以屬地管理方式分別交給了農二師和農七師。“20多萬畝農田,還有近2萬畝城市用地全部移交出去了。”

但醫院的剝離卻沒有那樣順利。“醫護人員的檔案至今仍在路橋公司,有關部門至今沒有認可他們的身份。”路橋公司醫院的醫護人員一度流失,它原先有門診、病房,有十幾張病床,現在沒人住院了,“只能看看常見病。”只有4位工作人員的建工師民政局在改革期間接管了建工師在烏魯木齊地區的8個社區。最初,凌宏武局長感覺到巨大的壓力。在他的管轄範圍內,總戶數1.48萬戶,總人口4.7萬人,其中無業人員、離退休職工加上低保人員接近半數。由於劃轉、剝離,一些熱點、難點問題紛紛湧現。牽涉到勞動關係、人事關係、利益關係。一些矛盾原來就存在,只是沒有凸現出來。現在,隨著改革的深入,一併爆發出來。

2004年上半年,建工師改革過程中熱點、難點問題的湧現,其速度之快、數量之多,著實讓師黨委一班人始料不及。岳有堂在一次會議上算了一筆賬,僅180天的時間裡,就有40批集體上訪的,平均每4天一批。

8號檔案出台時,徐雅芬剛剛履任兵團五建副政委,很快,她的角色就轉為副書記了,但分管信訪工作的職責沒變。“2004年信訪事件比較多,甚至有大規模上訪的。離退休人員雖然移交給農八師了,但他們還是來找五建的領導。我們配合農八師做了大量工作,解決了許多疑難問題。”僅六建當時就拖欠了在職職工和離退休職工各種費用近1200萬元。五建、六建和七建與移交職工簽訂了3年還清欠款的協定。建工集團也千方百計籌集了640多萬元清還歷史欠賬。

艱難重構

“8號檔案的出台對建工師的發展具有劃時代的重大意義。它對兵團的特殊體制如何與市場經濟接軌進行了全新的探索,找回了兵團企業的市場屬性。”王江生對此深有體會,他期待著一個全新構架的建工集團能夠因此輕裝上陣。

建工師在“政企分開,主輔分離”的改革過程中,企業的負擔明顯減輕。據不完全統計,僅以五建、六建、七建為例,醫院、學校等社政職能剝離後,每年可為建工集團減負544萬元;離退休人員移交後,可減少福利和工資性支出820萬元;移交、劃轉後,全師各企業養老保險統籌費用將少支出1000萬元以上。“管社政上的事少了,企業辦社會的支出也少了。”李忠明起初感覺挺好,但他很快發現,“原來以為‘團’管的事可以不用管了,現在看來還不完全是這樣,‘團’的建制撤銷了,但‘團’的職能好像一點也沒有少。”

2004年5月,建工師機關機構改革正式啟動。以往那個靠上級補助、靠企業上交管理費來維持正常運轉的建工師得到了185個公務員和事業編制。而“建工師不存在了,沒必要了,要取消了”的傳言也因此不攻自破。這可能是兵團師一級最精幹的機關。在此後的兩個月,公開選拔、競爭上崗、雙向選擇在建工師的大院裡成為最熱門的話題。

兵團建設工程集團有限公司(以下簡稱“建工集團”)成立於2000年,“最初,它與建工師實際上是一套機構,兩塊牌子。”一位知情人士回憶。2003年規範重組後,其性質變為國有獨資公司,建工師是其出資人。“建工師想做大專業集團的想法由來已久。”“最初想在體制內進行改革,包括農場的整合,企業的改制。”

2003年1月,兵團對建工集團的規範重組有一個明確的批示,其中有兩條意義重大:一是明確建工師和建工集團在黨委工作中是領導與被領導的關係,在產權關係上,是出資人和被投資企業的關係;二是建工師的兩位主要領導分兼建工集團的董事長和總經理。然而,這樣的關係僅僅維繫了一年。2004年1月,8號檔案的出台成為建工師加快改革的催化劑。建工師和建工集團之間也不再是“一套機構,兩塊牌子”的關係了。

8號檔案對建工師和建工集團的定位分別有如下表述:建工師作為黨政軍企合一的體制,一是履行黨政軍的職能,二是履行國有資產監督管理的職能;建工集團作為國有獨資控股公司,按照管資產、管事和管人相結合的原則,在建工師的授權監督下,負責授權範圍內國有資產的經營和管理,對所屬全資、控股、參股和託管企業履行出資人職能。兵團建築企業在其50多年的歷程中,為新疆和兵團的發展作出了巨大貢獻,但同時也累積了沉重的負擔。它和兵團農牧團場有些情形非常相同,要靠自己的積累辦社會,但得到的“外援”卻十分有限。因此,建工集團的下屬企業要想輕裝上陣並非易事。另一方面,建工師作為出資人,它所承擔的社政職能將比以往更加量多面廣。兵團高層始終關注著建工師的改革。兵團司令員華士飛上任不久即赴建工師調研,對建工師的改革向縱深推進提出了重要意見。2005年7月,初次到建工師調研的兵團政委聶衛國也發現了問題所在。他說,建工師履行出資人的職能,把管資產和管人、管事結合起來,這一點現在還不大明確。於是,稍後一段時間,推動建工師改革的另一個關鍵性檔案正式出台,建工師上下稱其為33號檔案,它與8號檔案一起,均已載入建工師改革的史冊。

33號檔案的主要精神在於理順建工師和建工集團之間的人事管理體制關係。它明確指出,建工師與建工集團之間是出資人和經營者的關係。建工集團要依法經營好國有資產,履行好經營者應盡的責任和義務。

實際上,33號檔案的出台在建工師體制改革進程中無疑是一道重要的分水嶺。在此之前,建工師的改革在陣痛中進入“過渡期”,而在此之後,建工師的改革開始進入“調整完善期”。

謀篇布局

2006年1月18日,兵團黨委任命朱寧寧為建工師黨委書記、政委、師長。此前,他任兵團建設局局長。而熟知朱寧寧的人都知道,他的成長與建工師有著緊密的關係,他對兵團建築業有著極為全面的了解。這樣的背景,使得朱寧寧的履任顯得順理成章。另一個層面,也透露出兵團高層加快推進建工師改革的決心。劃轉、剝離後,建工師的總資產減少了3億多元。次年的統計資料顯示,建工師的生產總值同比下降了12.7%。經濟總量的減少,使建工師在兵團各師經濟總量排行榜上的位置下降了好幾位。而一些困惑和質疑也由此產生:建工師的改革前途如何?純粹的、一元化的建築業能否做大做強?這一切,在朱寧寧到來之前,沒有人給予明確地回答。如果將2006年1月作為一個坐標的基點,朱寧寧看到了2004年1月,那是改革的起點。他也看到了2007年1月,那是他初步確定的建工師改革“調整完善期”結束的時間,此後,建工師將進入“加速發展期”。

在黨的建設和民眾工作上,以條條管理為主,師、集團和企業三級黨委自上而下,一脈貫通,集團公司黨委和企業黨委要堅決服從和接受建工師黨委的垂直領導。在經濟工作上,建工師與建工集團的關係就是出資人和經營者的關係,是產權關係。“過去只有上下級關係,現在除了上下級關係還有經濟關係,行政管理模式要向產權管理模式轉變,向服務型模式轉變。”朱寧寧知道,認識上邁出這一步實屬不易。而要將這一理念付諸實踐,必須用相關的制度來充實。“我們用相應的規則來規範師與集團之間的關係。”朱寧寧所說的“規則”是指“建工師黨委工作規則”“建工師行政工作會議議事規則”“建工集團黨委會議事規則”和“建工集團董事會議事規則”,這4個規則從源頭上規範並理順了出資人和經營者之間的關係。

建工師在改革發展過程中還存在著很多困難和問題,一是經濟結構不合理和粗放型增長方式還沒有根本改變;二是固定資產投資嚴重滯後,資源占有量嚴重不足,三是管理基礎薄弱,自身發展動力不足等。

經過廣泛深入的調研論證,今年,建工師黨委確定了延長建築主業價值鏈、拓展上下游業務、增強產業附加值的發展戰略:突出建築業核心地位,立足疆內、拓展疆外、挺進海外市場,做強、做優、做大建工集團?在上游組建以工程諮詢、監理、工程代理、造價評估等為一體的建設諮詢投資集團?下游組建與建築業相關的新型建材工業集團,加強新型社區建設力度,形成三足鼎立、四輪驅動的新格局。實際上,這些簡單的論述具有非常厚重的意義。它表明,建工師今後的發展已有明確的戰略目標,建工師的發展模式將由粗放型向集約型轉變。

新的騰飛

這也是為企業解除後顧之憂、讓企業輕裝上陣的重要舉措。今年7月14日,烏魯木齊市蘇州路立交橋附近出現了一塊醒目的招牌,“建工師便民服務中心”的成立讓建工師職工體驗到了“一站式服務”的快捷。從這一天起,建工師信訪局、民政局、老乾局、司法局、建設局、勞動局等8個部門在此聯合辦公,有人稱其為“大信訪辦”。“勞動仲裁、困難救助,所有的問題到這裡都可以反映,都可以得到解決,到這裡就是底線了,不用一個部門一個部門挨個去跑。”建工師信訪局副局長付軍天天在這裡“坐班”,她不僅要承擔信訪的職責,還需要對其它諮詢做大量的解釋工作。“工作量比以前大多了。”但付軍告訴記者,真正到這裡來“上訪”的人越來越少了。

民政局局長凌宏武在一幅社區分布圖前向記者詳盡地介紹建工師8大社區的分布。新型社區建設作為建工師黨委工作的重要內容,也讓民政局成為師機關最忙碌的部門之一。僅8大社區的基礎建設就需要資金400多萬元,經費的來源也困擾著他,他說,必須堅持“依託政府、依靠企業、政企聯動、兵地共建”的原則。除了社區建設,扶貧幫困工作也是民政局的重要工作。一家“慈善愛心超市”在師部社區即將開業。

“慈善愛心超市”旁邊是一個倉庫,裡面擺放著各式家具。“這是準備送給困難職工家庭的,以往幫扶幾年,職工家裡的面貌依舊。今年,我們開始送四大件,想初步改變職工家庭的生活條件。”凌宏武所說的“四大件”包括沙發、寫字桌、八仙桌和大衣櫃,每套價值上千元。“準備用3年時間,每年幫助200戶職工,爭取讓困難職工家庭改變面貌。”兵團五建、一建西山地區近600戶困難職工和兵團八建居住在魚爾溝的近100戶貧困家庭,也是建工師改革的直接受益者。在兵團的支持下,建工師千方百計籌措資金,為這些困難職工建造解危解困住房。

“建工集團開始跳出新疆,大跨步地向外拓展。”2006年9月,王江生終於鬆了一口氣。建工集團的產業發展已呈現出多元的勢頭。2005年底,建工集團徹底消滅了虧損企業。“立足疆內,拓展疆外,挺進國外”的戰略構想也有了實質性的進展。“國內我們已進入了12個省市的建築市場,國外也在8個國家和地區實現了突破。”王江生算了一筆賬,過去,建工集團90%的工程量來自疆內,現在,內地和國外的工程量已占據60%。今年9月,建工集團在阿爾及利亞東西高速公路項目一期工程中一舉中標20億元人民幣。“這是新疆建築施工企業目前在國外承攬單項工程最大的項目。”這也是建工集團“挺進國外”最大的收穫。“我們要把建工集團打造成新疆乃至西部地區一流的建築施工企業。”王江生帶領他的團隊,正向這一目標衝刺。

2004年之前,兵團六建的經營結構是工民建、農業、商業、運輸業。改革之後,農業徹底退出了六建,而設備安裝、房地產開發、裝飾裝潢等產業開始成為六建新的經濟成長點。“2004年以前,六建的年產值在2.2億元左右,農業剝離後,我們的產值絲毫沒有受到影響,反而有上升的勢頭。”謝永革告訴記者。按照建工師和建工集團的總體部署,兵團五建也開始為今後的發展謀劃布局。五建黨委書記王志民介紹,五建的產業中,電力、鐵路、路橋、水力和工民建基本上是“52111”的格局。根據市場的變化,五建調整了發展思路,在做強電力安裝的基礎上,開始重點向鐵路建設傾斜。今年,精伊霍鐵路重要標段的取得,更加堅定了五建戰略轉移的信心。“電力建設我們在疆內基本上處於壟斷地位,鐵路建設將成為我們的第二品牌。”

做大做強建工集團,是建工師黨委的一項緊迫的戰略性任務。不久前召開的建工師第四屆黨代會提出,建工集團要繼續加快產業結構調整步伐,盤活企業存量資產,圍繞公路、鐵路、水利電力、工民建、房地產“五大板塊”和工業設備安裝、裝飾裝潢“兩小板塊”,做強做精專業公司,力爭在“十一五”末,把建工集團打造成為新疆乃至西北地區一流的建築業企業集團,全面提升建工師整體經濟發展水平。在建工師第四屆黨代會上,朱寧寧說,用戰略眼光研究發展中全局性、長遠性的問題,是落實科學發展觀的具體體現。就在這次黨代會上,建工師黨委將建築業的發展提升到產業化的高度,專門出台了《關於加快推進建工師建築業產業化進程的決定》。未來5年,建工師要發揮自己的特有優勢,牢牢抓住西部大開發的歷史機遇,充分利用國家、兵團推動新型工業化建設和建設屯墾戍邊新型團場中的各種政策,著眼未來,調整產業結構,打造出在兵團有一定份量的三大企業集團,實現建工師新的騰飛。