簡介

承擔國家食品安全“十五”重大科技專項、國家基金、國家863、國家科技型中小型技術創新基金項目、國家生物高新技術產業化示範工程項目、教育部產學研項目、粵港招標項目、廣東省基金團隊項目、省自然科學基金項目、省重大、重點科技攻關項目、廣州市重大重點科技項目等;已取得科技創新成果133項;獲國家及省部級成果獎勵75項,其中獲得國家級成果獎3項、省部級一等獎5項、廣州市一等獎1項;申請國家專利100多項,授權發明專利35項,2006年我所發明專利申請數量在粵科研機構中排名第二,為全國特別是廣東省的食品、醫藥、輕化工、環保和農業產業的一大批龍頭和骨幹企業提供了生物高新技術成果,極大地促進了生物高新技術產業的發展,取得了顯著的經濟效益和社會效益,獲得了政府和社會的矚目及廣泛認可。設在本所的廣東省菌種保藏與套用重點實驗室在2000年、2003年和2006年連續三次被評為廣東省優秀重點實驗室。

領域

目前,本所的科技業務工作主要有科技創新、公正性監督檢測和成果轉化及產業化三個方面,其中科技創新主要依託

廣東省菌種保藏與套用重點實驗室和廣東省微生物套用新技術公共實驗室;公正性監督檢測主要依託廣東省微生物分析檢測中心和廣東省食用菌產品質量監督檢驗站;成果轉化及產業化載體主要為食用菌研究發展中心(廣東粵微食用菌技術有限公司)、微生物檢測新技術研究發展中心(廣東環凱微生物科技有限公司)、微生物工程研究發展中心(廣東迪美生物技術有限公司)及環境微生物研究發展中心(廣東省南方科技產品開發有限公司)等四個集科研、開發、生產及經營一體化的研究發展中心,以及廣東天辰生物技術有限公司和廣東碧德生物技術有限公司等兩個科技型公司。重點領域為微生物的基因工程及套用研究、微生物的育種和發酵工程、環境微生物及污染物的治理、微生物檢測與診斷及防治、微生物資源多樣性研究與前期開發五個方面。目前所內已形成環境微生物學、資源微生物學、分析微生物學和霉腐微生物等四個優勢學科,具有博士研究生和碩士研究生培養能力,現有11位一、二級崗位的學科帶頭人,承擔了包括國家“863”、基金、攻關和省、市基金、攻關、高新技術以及科技援藏等一大批重大項目。所內建有華南地區最大的微生物菌種資源庫和大型真菌標本館,是我國南方具有熱帶及亞熱帶優勢和特色的微生物資源中心。

組織

經廣東省機構編制委員會批准,依據粵機編辦[1999]169號文,在廣東省微生物研究所的基礎上成立“廣東省微生物分析檢測中心”,並於1999年通過計量認證(CMA),具有獨立法人地位和第三方實驗室地位。2004年共43類172項檢測項目通過中國實驗室國家認可委員會(CNAL)認可,檢測數據可獲得國際互認,成為可為社會提供用於貿易出證、產品質量評價、成果鑑定的公證數據的合法檢測機構,具有法律效力。檢測中心在檢測業務上接受廣東省質量技術監督局領導,現有人員64名,其中高、中級職稱人員近50%,用於檢測的儀器設備近70台(套),檢測總面積約1000平方米,為分析檢測工作提供了符合檢測質量的環境。2005年被廣東省科技廳批准作為聯合組建的“廣東省材料檢測與評價科技創新平台”中的材料(製品)防霉抗菌及安全性檢測與評價中心;2006年被廣東省科技廳批准作為聯合組建的“廣東省食品安全檢測與評價科技創新平台”中的食品微生物安全性檢測與評價中心,並作為該平台建設的主要承擔單位,為本所承擔本項目積累了經驗並打下了良好和堅實的基礎。

支撐

檢測中心按照ISO/IEC17025:2005建立了完善的管理體系,技術力量雄厚,檢測設備齊全,保證檢測工作高質量,做

到科學性、公正性和準確性,服務周到、熱情、優質。檢測中心自成立以來,已贏得了全國各地廣大客戶的信賴,在華南地區乃至全國享有很高的知名度和影響力,省內外一些食品、醫藥、日用品、化工、生物、環保和農業等領域的大型企業長期委託本中心進行分析檢測以及幫助他們解決生產過程中的質量監控問題。如達能益力、樂百氏、百事可樂、可口可樂、達能酸乳酪、必勝客、寶潔、廣州統一企業、光明牛奶……等國內外知名品牌,長期與檢測中心合作,委託檢測中心開展檢測業務。檢測中心的專家還積極跟蹤各行業的國際標準、並長期參加食品微生物學檢驗、衛生微生物檢測培養基、抗菌材料等多個產業的國家標準和行業標準修訂、起草和制定。檢測中心現為中國抗菌材料及製品行業協會“抗菌標誌產品”抗菌性能和中國針織工業協會抗菌針織品的抗菌性能指定推薦檢驗機構、中日兩國“抗菌互認”指定推薦檢驗機構及廣東省輕工協會—香精香料化妝品洗滌用品專業分會推薦的微生物檢驗機構。同時,廣東省微生物學會、廣東省生物技術生產力促進中心、廣東省食用菌行業協會掛靠廣東省微生物研究所,對廣東省生物技術產業及廣東省微生物分析檢測在協調、指導、監督檢測等方面起到十分重要的作用。

現任領導

姓名:吳清平

職務:所長

工作分工:負責所里全面工作,綜合協調

姓名:朱少瓊

職務:黨委書記、副所長

工作分工:主管所里黨務、宣傳、後勤等工作

姓名:歐陽友生

職務:副所長

工作分工:負責所里公正性監督檢測、財務、基建等工作

姓名:孫國萍

職務:副所長

工作分工:負責所里科研創新等工作

歷任所長

鄧書群院士(1964-1966)

李康壽所長(1979.3-1979.12)

簡浩然教授(1979.11-1984.3)

陸大京教授(1979.4-1984.3)

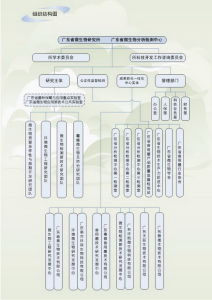

組織結構

組織結構

組織結構科學研究

廣東省菌種保藏與套用重點實驗室

依託於廣東省微生物研究所,於1987年7月經原廣東省科學技術委員會、原廣東省計畫委員會和廣東省財政廳批准立項建設,1990年12月建成驗收,1998年立項進行二期建設,2000年6月通過驗收,2002年立項進行三期建設,2005年11月通過三期建設驗收。實驗室現有面積3000平方米,建設總投入2452萬元,其中廣東省投入1017萬元,其他部門及自籌1435萬元。

實驗室現擁有國際先進的儀器設備近百台(套),具備開展微生物學領域細胞水平、分子水平和基因工程等現代生物技術研究的工作環境和實驗條件,研究實力不斷增強,學術水平和學術地位不斷提高,具有較強的科技綜合競爭能力,完成科研成果的質量和學術水平以及套用技術創新能力處於國內同類研究機構的前列,為廣東省深入開展與國際先進水平接軌的微生物菌種保藏以及微生物學領域的重大套用研究工作打下了良好的基礎,為廣東省社會經濟發展和科技進步做出了較大的創作性貢獻。

實驗室積極主持和承擔了國家食品安全“十五”重大科技專項、國家863、國家基金、國家科技型中小型企業技術創新基金項目、國家發改委生物高新技術產業化示範工程項目、教育部產學研項目、粵港招標項目以及省市科技計畫項目等,促進了學科的發展,獲得了社會的認可。先後共承擔科研項目近270項,獲得省部級以上科技成果55項,成果水平絕大多數達到國際先進、國內領先;獲得國家、省科學技術獎35項;申請專利100多項,授權專利40項;在國際、國核心心等刊物發表論文672篇,其中SCI收錄45篇;開發、轉讓成果100多項,負責起草、參與制訂10多項國家和行業標準。2006年發明專利申請數量在粵科研機構中排名第二,為全國特別是廣東省的食品、醫藥、輕化工、環保和農業產業的一大批龍頭和骨幹企業提供了生物高新技術成果,極大地促進了生物高新技術產業的發展,取得了顯著的經濟效益和社會效益,獲得了政府和社會的矚目及廣泛認可。與此同時科技成果的產業化也取得較大的成效,極大地推動了我國南方微生物學科發展和相關行業的技術進步,取得了顯著的經濟效益、社會效益和科學效益。目前正在廣州市科學城建設高新技術產業化示範基地。

實驗室建設二十多年來,在省委、省政府的正確領導下,在省、市有關部門和省科學院支持和指導下,加強自主創新能力建設,為廣東的經濟建設和社會發展服務,苦練內功,引進和培養中青年骨幹隊伍,深化科技體制改革,加強體制創新和機制創新,建立健全以“績效”為中心的人事分配製度,以體制和機制創新保證科技創新。在省科技廳組織的1998-1999年、2000-2002年及2005-2006年重點實驗室評估工作,實驗室連續三次被評為省級優秀重點實驗室。

廣東省微生物套用新技術公共實驗室

依託於廣東省微生物研究所,於2004年底批准立項,2005年開始建設。實驗室學術委員會主任為原國家自然科學基金委員會副主任、中科院院士朱作言,實驗室主任為中科院廣州分院、廣東省科學院副院長郭俊研究員,副主任為孫國萍研究員、李泰輝研究員。三年來,按照廣東省微生物套用新技術公共實驗室建設項目實施方案中的進度和計畫,各建設項目、基礎設施的建設取得良好的進展,科技創新、人才培養、開放共享等工作取得顯著成績。

根據廣東社會發展和國民經濟建設的需求、現代微生物套用技術研發的規律以及微生物技術發展趨勢,按照前瞻性、先進性、套用性的原則,結合相關科研工作積累和人才等優勢特色,實驗室的研究方向為:“微生物資源多樣性研究與前期開發、環境微生物及套用環境生物工程、食品生物安全監測控制技術、微生物危害及其防治技術、現代微生物育種技術”。這些重點研究領域構成一個符合廣東省國民經濟建設需要的微生物套用技術研究和開發的創新平台、一個與國內外科研院所及企業廣泛合作和交流的高水平研究機構、一個解決與生物技術相關的多個行業的關鍵性和共性問題的技術支撐單位。

實驗室建設目標:通過建設實現微生物種質資源分類保藏基地、現代微生物學領域中的科技創新基地、微生物學領域中可轉化型成果的源泉基地、推動國內外合作開展微生物學研發的實驗基地、高層次微生物學人才的培養基地及支撐我省相關產業、最佳化升級的技術保障基地等六個基地的目標,成為具有華南地區優勢和特色的引領性創新單元。

經過三年建設,實驗室擁有一支較高水平的研究隊伍,其中固定人員15人,包括研究員11人,副研究員3人,博士生導師4人,碩士生導師6人,國務院政府特殊津貼獲得者6人;目前實驗室的使用面積3100多平方米,大中型儀器設備130多台(套),擁有華南地區最大的微生物菌種保藏庫和大型真菌標本館。先後承擔包括國家973前期研究項目、國家自然科學基金、國家科技支撐計畫等在內的154項科研項目;申請專利60項,其中發明專利58項;主持或參與國家和行業標準24項;獲得省部級以上科技獎勵10項,其中“食用菌優質高效大規模生產關鍵技術研究”獲2007年度國家科技進步二等獎,“含氨氮和多環芳烴類毒害性廢水的微生物處理新技術”獲國家環保總局科學技術一等獎;出版專著2本,發表論文159篇,其中SCI和EI收錄24篇,會議交流論文57篇。

目前實驗室具備開展微生物學領域細胞水平、分子水平和基因工程等現代生物技術研究的工作環境和實驗條件,研究實力不斷增強,學術水平和學術地位不斷提高,具有較強的科技綜合競爭能力,完成科研成果的質量和學術水平以及套用技術創新能力處於國內同類研究機構的前列,為廣東省社會經濟發展和科技進步做出了較大的貢獻,獲得了政府和社會的矚目及廣泛認可。

華南微生物資源中心

隸屬於廣東省微生物研究所,由菌種種質資源保藏庫(菌種保藏中心)和真菌標本館組成。成立於1987年,1990年開始使用。主要從事微生物菌種資源分離、收集、保藏和套用研究。菌種保藏中心設有普通微生物菌種庫和專業菌種庫,保藏有可用於科研、教學、生產的菌種約3500株,基本覆蓋了環境、工業、農業、分析、食、藥用真菌行業各類生產和科研用微生物,保藏的菌種具有熱帶亞熱帶特色,其中許多優良菌株的生產性能具有較高水平。本保藏中心是華南地區最大、最專業的菌種保藏中心。真菌標本館於上世紀60年代,由已故鄧叔群院士創立的,歷史悠久。經過真菌資源分類研究組幾代人的努力,現已成為華南地區最大的真菌標本館,內藏有國內外大小真菌標本4萬多號,包括280多屬,1500多種的標本,在國內僅次於中國科學院北京微生物研究所真菌標本館。全世界只有廣東省微生物所真菌標本館才有的種類已達100多種,這些種類為我所的研究人員首先發現的新種。標本館中珍貴經濟真菌標本種類非常豐富,如靈芝科種類有70多種,蟲草屬的種類30多種,其他食用或藥用真菌標本則有數百種。廣東省微生物研究所真菌標本館有一陳列室,陳列有一般人較感興趣的真菌標本,可供科普參觀和學習。

中心擁有華南地區最強的微生物資源研究隊伍,開展的各項研究都有良好的基礎,並取得一系列重大成果。如近5年的成果有:5次獲得省級科學技術獎,發表論文100餘篇(其中SCI論文30篇),完成了多卷學術專著,承擔國家三志的編研工作,承擔國家自然科學基金項目十幾項,成果之顯著是國內少見的。中心現有在職研究人員25人,具高級職稱研究人員6人,初級和中級人員10人,其中博士7人,碩士8人,學科帶頭人為李泰輝博士、博導和朱紅惠博士、碩導。

資源中心現有的設施包括有具有百級的無菌操作間,各種規格的微生物培養箱,可升、降溫的微生物振盪培養儀,具有電子顯微鏡,體式顯微鏡及多台高級的光學顯微鏡,冷庫2間,真空乾燥機兩台,液氮罐多台,微生物自動鑑定系統一套以及其他各種儀器設備等等。資源中心積極加強和國內外的合作,和越南科學院熱帶生物所、生物技術所、越南國家大學菌種保藏中心合作,對越南三個國家自然保護區中的重要菌種資源進行分離研究。

微生物資源中心在做好科研和菌種保藏的工作之外,也向社會各界提供各項服務,其業務範圍包括:菌種訂購、菌種保存、菌種鑑定和性能測定、凍乾管加工、微生物肥料和飼料、微生態製劑的質量檢測、飼用酶製劑的酶活性檢測、微生物農藥的質量檢測、畜禽腸道內容物微生物檢測、食藥用菌的檢測以及毒蘑菇的鑑定等。

廣東省微生物研究所環境微生物研究發展中心

是廣東省微生物研究所菌種保藏與套用重點實驗室重點學科領域之一。中心的主要研究領域是環境微生物及其在環境污染監測與控制中的套用。涉及環境微生物生物學的分子生態學基礎理論研究以及污染物的生物降解;廢水、廢氣的生物處理和生物整治;公正性的環境微生物的分析、檢測、鑑定以及高效降解微生物的人工選育等內容。

中心的主要業務方向是研究廣東省和經濟高速發展的珠江三角洲地區與可持續發展密切相關的生態環境保護問題。採用現代微生物學理論和技術從分子、細胞和群體三個層次研究治理環境污染的微生物菌種和基因、酶及其資源開發利用;工業廢水中頑固性環境污染物的微生物降解機理、代謝途徑及其編碼的關鍵基因和活性污泥的微生物分子生態學;為解決本地區在環境污染監測與控制工程中套用的生物工程技術所存在的關鍵性和共性問題,提供環境微生物的資源、基因、監測和工程控制理論;促進以微生物為核心的高新環境生物工程技術的研究與開發,以提高本地區工業廢水、生活污水、景觀水、工業廢氣、惡臭氣體和固體廢棄物生物處理工藝水平和本地區環境生態安全體系的化學品、水質、環境微生物及其產品的安全性、工業產品的生物降解性檢測技術的建立。

近年來承擔有國家基金、國家“863”計畫、廣東省重大科技專項和廣東省基金團隊項目等十餘項課題。立足於廣東省公益性環境保護和污染治理中的難點問題,開展典型環境污染物的微生物資源、微生物降解機制的原創性基礎理論研究和高新生物工程技術套用開發,逐漸形成了實驗室基礎研究和實際套用緊密結合的鮮明特徵。

微生物工程研究發展中心

主要從事高效、安全、環保的防霉、防腐、抗藻、抗菌、保鮮等新技術及新型添加劑、殺菌保鮮劑耐藥性、抗藥性和殺菌機理的研究,以及多種抗生物新材料的研究與開發,研製了來源於昆蟲的抗菌肽——棉鈴蟲幼蟲抗菌肽,同時合成出一種新融合抗菌肽Hex-Mag基因,並在畢赤酵母中克隆、表達,表達水平為253mg/L,因此也可以認為是一種新的抗菌肽;同時提取出動物抗菌蛋白——鯉魚魚精蛋白和植物抗菌蛋白——木瓜種子糖蛋白,其中鯉魚魚精抗菌蛋白的得率達到63.8%;同時還從事生物催化與生物轉化特別是核苷的菌株篩選及發酵工藝、生物可降解材料的微生物合成等,特別在肌苷、腺苷、氨基咪唑核苷等生物醫藥方面的研究處於國內領先水平,在聚谷氨酸、聚賴氨酸、細菌纖維素等水溶性生物可降解材料或納米生物材料方面也進行深入的研究,部分研究成果居國內領先。近三年來本研究組共承擔科研項目25項,其中省部級以上16項,在研項目20項,已完成成果鑑定或驗收項目5項。本組三年來獲得地市級科技進步獎二等獎2項;申請發明專利和獲得發明專利授權11項;發表相關學術論文82篇,其中,期刊論文37篇,全國性學術會議論文44篇,國際學術會議論文1篇。制定標準或修訂各類國家和行業標準20項。同時也擔負著省微生物分析檢測中心有關工業產品微生物測試部分的對外服務性工作。