簡介

廣東省梅州市梅縣區松口鎮是古時嶺南四大古鎮之一,地處梅縣區東北部離梅州市50公里,鬆口港則是廣東內河港的第二大港口,鐵路、省道等貫穿而過,是自古是兵家必爭之地,是歷史上的古戰場之一。宋末元初,來自福建汀州府各縣的漢人大量遷入鬆口,這些漢人來自福建寧化縣石壁的居多。遷居鬆口的漢人在這塊熱土上安居樂業繁衍發展得很快,明末清初以後,鬆口人口暴滿又紛紛遷移外地謀生,其中有部分外出南洋群島謀生。而今松口鎮約7萬人,而旅居海外的僑胞有8萬多人,是個我國著名的僑鄉之一。由於千百年來的孕育,鬆口蘊藏著豐富的客家人文資源,到處都有著客家文化的芳香,是一個文風極盛教育發達,歷代人才輩出的客家山鄉。

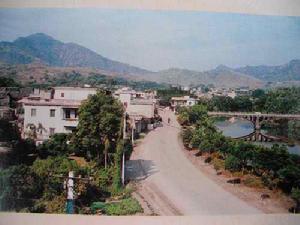

山口村離松口鎮約4公理,它南向五指峰北倚鰲頭峰,山清水秀,鍾靈毓秀。村中美景引人入勝,蜚聲遐爾。清朝乾隆年間,精通勘輿術的嘉應州州官王者輔曾慕名前來遊覽觀賞,他盛讚這裡是個風景秀麗、地傑人靈的地方。古今文人墨客多到此遊覽。

山口村一角

山口村一角歷史沿革

梁姓始祖松崗公,名梁福。在元朝皇慶元間(約1312年)來鬆口開基。松崗公是山口梁姓1世祖,山口梁姓從開基到現在已傳27世,開基至今約有700年的歷史。

山口村以前是個雜姓村莊。從可以查到的證據:這村的雜姓只能從村中實際有關傳說和有關記載而寫出。如“卓寮下“就是以往住過卓姓人的地方。計有卓、鍾、李、曾、江、周、鄒、唐、卜、管、劉、肖、郭、黃、廖、童17個姓氏。

現在只能根據村中保存下來的建築物、祖屋、族譜和有關地主名稱傳說來寫村中歷史。

山口村二隊有一老屋基,此屋基毀於1975年,用於開荒造田,平整土地。老人們說:沒有鬆口先有此屋。屋基大約有1000平方米。

地方名稱的傳說,是不是事實,待有關資料考證。

下村有一個叫“天子岌”的地方,它是一個和周圍沒有聯繫的小山包。以前這地方下面住院有周、鄒、唐三姓。傳說不知什麼朝代的皇帝曾路經此地。

上村有個名為“谷公畲”的地方,該地前面約500米有個叫“千人萬鼓” 的地方。老人們說:“以往此地有官兵在圍攻“山盜”(即土匪),“山盜”在此山腰上據險抵抗,用幾百面旗幟鳴鑼藶鼓,虛張聲勢嚇退官兵。

離村約1公里處有一個地方叫“谷公畲”。此地周圍還有舊屋基存在。上村有一座七世祖屋名叫“上寨”。此屋沒有堂號屋名。是不是以前的土著畲族人的“畲寨”,這都有待考察研究。

據歷史資料記載:南宋末年宋帝趙晏(皇太子)和文相國(文天祥)一行人被元兵追趕南下來過鬆口時曾路過山口村,曾在山口村的天子岌下短住一段時間,此地日後人們為了紀念(皇太子)住過的地方日後此地叫“天子岌”。當時鬆口卓姓有800卓姓子弟參加文天祥的起義軍,卓姓人因兵敗遭滅族。

此地還有一地叫“斷頭坑”是當日的屠場。傳說很久以前曾在此地方殺了很多人。被殺的人都是反朝廷而受株連而殺。此地有卓姓人住過的地方叫“卓寮下”。這些但是傳說侍考證。

現在的山口四有一座老屋叫“圍子裡”。據梁兆本老人說:“此屋全村最老,是梁姓開基祖松崗公居住過的屋,建於元朝按年代推算約有700年。松崗公曾任福建上杭縣令後貶官為州巡檢,妻九妻生十一子。此屋結構特殊,像一條船,船頭、船尾各一大門,中間有兩條天井,屋子裡的房子排列有序,有房間約有120間,猶如兩條小街道,有一面靠河岸,地勢險要。外圍是是個兩層樓屋,大門像城門,防禦能力很強。下面大門用鐵棚門關閉。可惜已毀掉一半。現只保存上大門和部分建築物。此屋現在還住了幾家人。

民俗文化

族譜仙口村梁姓族譜一脈相承可近溯到客家的源頭黃河流域。

查閱有關資料。在現有的3000多個姓氏中,所占人口比例居前的100個漢族姓氏座次排列,梁姓是第21位。

據《姓纂》記載,:梁姓的源流有二:一是源自黃帝嬴姓伯益之後,伯益之後秦仲有功,周平王封其少子康於夏陽(今陝西韓城附近),賜為梁伯。後為秦滅,子孫以國為氏。二是周平王之子姬唐,封於南梁,其子孫後代以梁為姓。

據梅縣區地方志辦公室編寫的《梅縣區客家姓氏源流》書中記述,現在閩粵各地的梁氏是西漢梁橋之後。梁橋後裔有三支傳繼:一支留居陝西安定郡;一支遠遷江西瑤田;一支遠遷福建福州三山里後遷惠安黃淡村。

至目前為止,閩粵各地《梁氏族譜》的記述是:堂號“安定堂”,堂聯“東平事澤,安定家聲”。現閩粵兩省的梁氏均認安定(在今寧夏固原、甘肅平涼等地)為祖居地。查閱史料,東平:一指益耳六世孫梁聰,為曾子首徒,從曲阜遷山東東平州,為東平望族;二是梁橋之後入閩十三世梁選,唐中宗時為東平丞相,南安令。

因梁氏支系眾多,本文所述的是現今居住在閩粵地區梁氏祖宗的遷徙路線。

梁伯22世孫梁睦,居河東。梁睦的兒子梁褚遷陝西鳳翔府扶風縣平陵。梁褚生五子,三子梁橋為漢司馬,以資千萬徙茂陵(今陝西興平縣東北)。漢平帝末(公元5年),梁橋從茂陵攜部分族人移居安定(安定在今寧夏固原、甘肅平涼等地),子孫從梁橋者為安定梁氏,其不從梁橋者為扶風梁氏。此後凡從安定遷出的梁姓人家的祖祠堂號為“安定堂”。

客家先民之所以能夠經受住無數的艱辛和磨難,最終到達閩贛三角地帶,並建立起新的家園,所憑籍的最主要的是宗教的組織與力量。這種沒有政府支持,完全是民間自發,為生存而長期輾轉的遷徙,如果沒有宗教的組織,沒有過集體的團結力量與相互扶持,是不可想像的。按照傳統的習俗,家族、宗族、宗教中領袖人物通常是由家族內有功名爵位、有很高聲望的人擔任。一個宗族這所以能夠成為強有力的組織,不至一盤散沙,族中首領人物起著舉足輕重的作用。宗族內的傑出人物代表本族眾人的意志和共同利益,很客群人的擁戴,全族人唯他們的馬首是瞻,服從他們的指揮,接受他們的教化。由於宗族內聯繫是以血緣為基礎,雖然一個宗族內真正入上流社會的畢竟是極少數,且有官爵位者的直系裔也許不占多數,但宗族以這些傑出人物而自豪,將他們視為本族的象徵,亦以當他們的族子族孫為榮,這大概是通例,客家人如此,漢民族本身也是如此。

歷史上梁氏宗族的的輾轉的遷徙,宗族的領頭人都是宗族內的傑出人物。族譜上樑氏宗族舉族遷徙的領頭人是西漢梁橋,西晉梁芳,南宋梁文生。

安定梁橋後裔(梁橋12世孫梁氏35世)梁芳、梁芬西晉愍帝時(公元313——315年),梁芳為大將軍,梁芬拜司馬徒。梁芬有女興壁,為晉懷帝的皇后。西晉末年(公元317年)起,由於北方的五個少數民族入擊中原,歷史上稱“五胡亂華”,中原漢民為避戰亂南遷至江淮地區,有一部分過長江向南遷徙。這次北方漢人的大遷徙,梁芳舉族隨愍帝渡江,居錢塘含浦間。梁氏37世、梁芬之孫梁遐,隨晉安帝,為僕射大將軍,後封固王。他隨晉安帝逃福建,居福州三山里,為入閩梁氏一世祖。

梁頎(入閩21世,梁氏57世)生於唐懿宗鹹通13年(公元872年),考選官任五府君。母亡後遷居福建泉州惠安黃淡村。傳至梁頎6世孫梁熙嘏(梁氏62世),他生於宋仁宗景 三年(1036年),封為奉增大師再封英國公,由福建惠安黃淡村遷廣東順德。梁熙嘏的孫兒梁克家(梁氏64世)於(1160年)中狀元,官右丞相。據現有資料統計現在梁熙嘏的後裔己超出100萬人。

梁克家的孫兒梁孟堅(梁氏66世),生於宋高宗紹興22年(1150年),官兵部佐侍郎,從順德遷移福建寧化石壁開基,為梁氏寧化石壁一世祖。

宋末,元兵兩次入梅州,蔡蒙吉、文天祥先後率義兵抗元。失敗後,元兵大肆屠殺軍民,因此境內人口陡減。當時人口爆滿的閩西和贛南一帶客家人紛紛湧入粵東北。公元1330年前後元明宗年間,居住在寧化石壁梁克家的後裔南宋探花梁文生(梁氏68世)和夫人帶領男女老幼一百多人舉族南遷,經沿路風雨長途跋步抵達廣東省梅州市梅縣區松源堡(松源鎮)為最早入梅州的梁氏。梁文生為入梅始祖。梁氏後裔在松源鎮青塘建祠堂(即今閩粵梁氏總祠),因松源地狹人稠,不利發展而分遷各地。梁氏71世振鴻(松源公),居松源;振朋遷廣州;振國遷蕉嶺;振欽遷惠州,振華遷潮州;梁氏72世梁福(松崗公)遷居梅縣區松口鎮仙口村;梁氏72世、梁祿(松淵公),生三子:谷安、谷忠、谷全,居梅縣區松源松崗坪,後裔遷梅江區三角地。

梅州梁氏枝榮葉茂,子孫繁衍極快,分布很廣,後裔發達,人才輩出。梁氏由寧化入梅開基至今約700年,現在人口繁衍已經超出10萬人,梅州境內約3萬人,約有8萬人分布在國內各省及世界各地。

山口村梁姓祖宗梁孟堅(梁氏六十世孫),名於榜眼,官任兵部尚左侍郎。他們隨宋朝的南遷,到福建省寧化石壁村落居。由寧化傳六代到永楨公(梁氏七十一世孫)生七子,祈、禱、佐、佑、楨、福、祿。第五子禎,名恩,遷松源,其後裔稱其為松崗公;祿遷梅倒三角地稱松淵公。

松崗公(梁氏七十一世孫)是山口村梁氏的開基祖,他有九妻十一子。

長子天興,生2子,以梓居大力上樑,以楠居松東澗田。

次子天成,官任福建通判,續升史都外郎,居建寧縣。生2子:以楨、以輔。

三子天錫,官任福建提學,生2子,以舉、以文,住官坪,後裔遷居未詳。

四子天賜,生1子以桐,後裔在山口村,有部分外遷。

五子天彰,官會南京產弄吏部侍郎,後裔居南京。

六子三保,生3子,才榮、才興、才政,立一子才富(胞弟天武長子)居仙口田心。才政榮居松東介溪。

七子天賦,生子二,才富(繼天寶)才貴遷大力。

八子天位,生子二,才仁、才壽。子孫遷五華等地。

九子於佑,遷居焦嶺縣,子孫遠離不詳。

十子天爵,生子三,景泰、景茂、景德。後裔遷惠州。

十一子天命,生一子才寶,居山口田心,後裔遷三河霸。

現在山口村住的是四子天賜的後裔。全村約1600多人。

現存族譜只有三本,一本是“大夫第”本屋族譜,台灣桃園縣梁氏後裔寄回一本。還有一本是1997年出版的《梁氏淵源》族譜。大塘村《牌譜》。據說編寫《梁氏淵源》這本族譜耗資10萬元編成。調查梁氏後高在全國各省、市。縣居住地時,用去車費、住宿費和交際費就用去8萬元。是由松崗公四子天賜公後裔,二十二世孫梁伯財,二十三世孫梁順昌父子出資。兒子出錢父親組織人編譜。歷時四年才修成。松源梁氏祖祠前幾年由各地方的梁氏後裔孫集資了約30萬元。祖祠已修好。現在修放譜。譜分三本修。松崗公、松源公、松淵公後裔各修一本。現在各項準備工作在進行中。

解放前的婚嫁形式有如下幾類:(1)童養媳;(2)等郎妹;(3)兩房妻(一個男人討兩個老婆,其中一個老婆要繼承另一家的產業);(4二婚妻(女人第二次

據調查,村中在解放前結婚的類型有如下情況。大行大嫁的占去60%;自由戀愛結婚的占10%;(1)——(5)類型的占去30%。其中童養媳的比較多。其餘各類型的婚例都有。

解放後的婚姻形式比解放前完全不同。現在的青年約有大部分先同居後結婚。

葬俗:本村人的葬俗都是實行“二次葬”。即埋死佬過骨;三四年後“收骸”,做地(修墳墓)。死時要“做齋”(半夜光)。這幾年村里實行基督教葬禮,有部分老人贊同這種葬禮。即省錢又隆重,葬禮程式簡單。做齋時很多人怕孝子跟和尚,時間長,把人折騰得要死,做齋花錢很多。

(1)南宋末年,本村有卓姓人居住,現存遺蹟“卓寮下”。傳說卓姓人反 朝廷遭滅族。

(2)本村有畲族人居住過,離村1公里有一地方叫谷公畲,附近還有舊屋居。村中有一地方叫中“上寨”,相傳時是畲寨。山北村叫三甲。

(3)明末清初,桃堯(古時叫堯塘)土霸張吉,經常來鬆口搶劫,山口村是他們的必經之路,村中受其傷害甚重。

(4)1859年春天,農曆二月初二日,太平天國石達開的部將石吉鎮部隊約五、六萬從由大埔到鬆口。部隊到達鬆口時有一支部隊到村中征糧。還帶走年輕婦女,被帶走後一直沒回來。村中當時有很多人去下村河邊的一個洞穴躲避。

(5)1926年秋,農曆九月初三日。北方軍閥周蔭人遺軍劉俊率兵6000人進犯鬆口,學生軍何應飲部隊和北軍大戰。山口村“咬子壩”曾經進行過激烈的戰鬥,打掃戰場時雙方死傷`300多人。北方軍閥的200多人用大葬的方式掩埋在咬子咬壩河崖邊。即挖一個坑,將死屍丟進坑內,放上石灰消毒最後用泥土封住。學生軍約100人,第人用一口棺材掩埋。據說當時老人防老用的棺材全部買下,不夠去鄰村買。

現在小金村的“黃字龍”山上還存在有學生軍墳墓。村中有些地方還有當年打仗時遺留下的遺蹟。河東村司馬第這個屋的天井中,北方軍丟進兩顆手榴彈,轟炸後天井中里留下兩個坑。老人說,北方軍要屋裡人開門要大米、食物。大門緊閉不肯開門,生氣之下丟進兩個手榴彈。

(6)清朝鹹豐年間,村裡有兩人參加太平軍,他們是上村上寨的梁錦祥,下村梁育環的祖父。據說他們是太平天國的小頭目,武功很好。

(7)村中舉人梁杏果參加過清朝末年“上車上書“運動。據說當時他正好在北京參加殿武。

(8)1924年,村中的青年,梁錫祜投考黃埔軍校第一期。後來他加入共產黨。戰爭年代他是紅軍的軍級幹部。後在新四軍的軍部工作。他在“晚南事彎”中犧牲。

(9)1938年,本村青年梁育華、梁尚苑去延安抗日軍政大學讀書。解放後他們兩人是國家的中級幹部。

(10)1947年春天,共產黨地下領導人梁隆泰被捕。關在鬆口鄉公所,後來,由本村紳士梁政可先生擔保而釋放。據說敵團長是梁政可先生的學生。

(11)1949年秋天,國民黨殘兵胡兵團回竄梅州。山口村遭受其害。抓走有壯丁,還有人被抓去挑擔子。以後逃回來,此人是五滿叔公。老人說,他不肯挑擔而被他們打過。這些兵還在村里搶糧食,用手榴彈炸魚。地點是上村柚子樹下魚塘。

(12)解放初期,村中有4位青年參加過志願軍。

(13)1968年秋天,9月中旬。那是文化革命後期。經仙溪大隊貧下中農法庭批准,槍決了1人。這人叫梁大華。(此人當過兵,做過大隊支部書記),自殺2人,梁華興(梁國材的堂侄),梁念鋒(解放前當過記者)。

春節:年二十九,各家各戶貼對聯、廳堂掛祖像。先敬天神。(路天的地方)再敬上代,本屋若住幾家人,便聯起來和上廳祖公祭祀,各家各戶三牲擺在幾張八仙桌上。舊時要先祭眾祖,現在都在自己本屋。舊時山口村人年三十日上午先祭八世嶺下祖祠,這天祠堂里很熱鬧,因此祖祠在本村後裔約有900人。敬眾祖時有互相講好話。要是那家生活好,收入景氣,便會說祖上暗中陪佑你。

有些婦人也會講怪話,我家生活苦祖上不陪佑我,偏心不公平。

年三十日晚上吃團圓飯。此時若是分了家的兒孫都要合起來一起吃。這天晚上每人都要洗澡,老人們對孩子說:“年三十日晚上不洗澡會變成牛。到了夜幕降臨的時候,孩子們放鞭炮,放煙花。舊時還有人放“孔明燈”,放“孔明燈”只有富裕家庭的人才有玩。據說:“放孔明燈”放得高,飛得遠此家人的運氣好。生的孩子聰明。1982年村中有人放“孔明燈”,因製作技術不過關,只升到10米高就掉下來,老人們說,壞了不吉利。舊肘各自然村或各屋都有鑼鼓隊互相助興。

年三十這天開始外村的“舞獅班”。他們一行若有10人。這幫人武功好。但是他們一進村先要去公王廟前先膜拜”灶君“,然後放一串鞭炮,要走時給一個紅包給打獅的人。紅包放在獅頭嘴上。

年有時吹笛的也會上門拜年。一般2個人,一人吹笛,一人打小鑼。邊吹邊唱。唱完後要送一個紅包給他們。

有錢人家請舞獅班表演1——2小時的也有,此時周圍人都會前來看熱鬧。

晚上接財神。時間是日曆上的時辰為準,有時上夜,有時下夜。時辰一到大家都在大門口放鞭炮。但是大門要關閉。要大門沒關閉好,就放鞭炮,便視家中今年會破財。

早上起床時,要先打大門,門打開後馬上放一串鞭炮。這叫開門大吉。

年初二,是婦女們回娘家的日子。這天婦女們帶上禮品、帶著孩子,高高興興地回娘家。由這天開始至初十都是走親訪友的日子。家中女兒多的,親友多的,可真熱鬧。以往住眾屋時,屋中可熱鬧了,大廳、小廳里都擺桌吃飯。在大廳里吃飯,各家親友相互見面,非常熱鬧。

村里人說有吃么吃嬲到初十。由初一到初十這段時間沒有人勞動。還有個順口溜:年到初三、四,各人打主意,年到初七、八,家家刮粥缽。

月半升燈:本村的時間是正月十二日。但此日只有出生不久的男孩對其舉行一個儀式。此儀式如下:這一天家中長輩帶上要升丁的小男孩。先敬一世祖松崗公,再去眾祠堂敬眾祖,山口村人去敬嶺下八世祖萬貴公,敬公王,最後敬本屋上代。敬上代時點燃香燭後,才點燈籠,燈籠上寫上樑氏╳╳世孫╳╳╳。此燈籠要點7天7夜。燈籠要經常加油,不能熄滅,中途熄滅視為不吉利

現在沒人會做燈籠,改用煤油燈代替。晚上要放火箭,放7天,放的火箭枝數一天要比一天多。據說這叫步步高升。

有錢人家孩子升燈很熱鬧。舊時送玩具,送衣料。中午主家設宴款待客人。現在改為酒樓里請客人吃午宴。

三月三,四月八,鄰村有此節日,山口村人沒有這個節日。

正月二十“天穿日”村民們叫“補天穿”。傳說古時候,遇水災,每天都連續下雨,有一女神。她用地上的泥把天上的漏洞補好了,再也不會每天下雨,解除了水災。這天正好二十,所以此日叫“天穿日”。

清明節:我們村里在清明節後都祭祖活動。這一天吃:“青名板”。它是用各種青草混合著大米磨成粉,把此粉和糖攪拌而成做成巴掌大的圓板、、,蒸憝後可吃。這天沒什麼儀式。但老人說這天鬼很兇,晚上出門要帶上桃樹枝避邪。

農曆四月二十六日公王生日(前面已詳細寫)

五月節:這天的特點是包粽子,飽吃一餐。初六婦女回娘家。初五上午在本屋敬上代。沒有敬眾祖。敬公王。舊時有扛公王習俗。

六月六日太陽生日:這天正午12時,在院子裡陽光能照到的地方祭祀太陽。這天沒有什麼儀式,家中人飽吃一頓飯。

七月半:山口梁姓只有幾戶人家有過此節日。是幾戶從塘村、大澗村搬回山口村居住梁姓後裔,有一戶是十四世從大澗遷過來的,並有扛公王活動,他們扛公王的是官坪黃明宮的公王。

八月半:也叫中秋節。晚上月亮出來以後,在月亮能夠照到的地方擺上供品,敬月光。供品有花生、糖果、月餅。點燃香燭向月亮方向祭祀。香枝燒完後才可以放鞭炮。然後大家邊賞月邊吃供果。暢所欲言。孩子們在禾坪上月亮照得到地上玩。玩到睡覺時間為止。

解放前有些婦女會玩“菜籃神”。我這裡叫扛豬屎長公。活動過程如下:

用一隻大號竹筐裡面裝上一個少男或少女。年齡要18歲以下。被扛的人身穿老婦人的舊衣服,最好是死去老人留下的舊衣服。頭上戴上一頂老人帽。拿一條長竹槓,先連人帶籮筐扛到豬欄里放約10分鐘,即一枝香火燃燒完。香火插在豬欄里。香火熄滅後把人扛回屋中的院子裡。此時把籮里的人扛著在院子裡轉來轉去,一直把裡面的人折騰得昏昏沉沉。

此時就由幾位老者上前去問話,你認識我么?你現在知道在什麼地方?

要是此人神上了身,會聲音變調口中自言自語胡言亂語。奇怪的是,他沒見過的人,穿什麼衣服,做過什麼事,他都能說準確。他們和現在仙姑“神上身”顯靈一樣。

村裡有一位近80歲的男人梁展川,他14歲時玩過這個活動。他說他活動完畢後,他連續睡了兩天兩夜覺才恢復健康。老人們說此活動舊時鬆口有些地方搞過,是本地畲族人常搞的一種活動,他們崇拜祖先(豬頭神)。這種傳說有待考究。

重陽祭祖:此次祭祖活動比清明熱鬧隆重。時間沒統一。都是在國慶節前後,要選好吉日。先祭眾祖,一世祖松崗公,墓地在山口村長塘面,此地是猛虎跳牆,坐西向東。在鬆口是具有知名度的好墓地。遠到梅縣區鬆口各地梁姓人,近至本山口村人。由1980年以後,印尼、台灣、香港,廣西封開縣,廣州、惠州市惠陽區、潮汕地區,及梅江區三角地、蕉嶺、五華縣等的松崗公後裔都會在重陽節前後來此祭祖拍照留念。

山口村人,先祭一世界觀祖松崗公。再祭八世嶺下祠萬貴公,此地在歷竹塘。要是大夫第人再祭十五世祖一軒公。最後祭本家上代。祭一軒公時午餐要請老師吃飯,由小孩敬酒,詳情見(14頁)。解放後簡化到祭本家上代的墓、眾墓極少祭。

1994年山口村梁姓人祭十三世祖仁先公(剛義公)時約有100人參加。剛義公房後裔在山口村約500人。是強房。此墓在老樓背,是夫妻合葬墓。祭祖時女人挑“鄭格”,鄭格里裝上供品,由幾個人抬著全豬全羊。敲鑼打鼓一路浩浩蕩蕩來到祖墓前,此時由族中長輩念祭文(有關剛義公的生平事跡在11頁)子孫們列隊站在墓前聽祭文,講述先祖的豐功偉績,創業精神。講本族人的搬遷歷史,激勵後人繼承先祖的光榮傳統。現在村中上了70歲的老人不管男女都知道先祖是由福建寧化石壁村搬遷而來。歷代祖墓在何處,上代得過什麼功名,做過什麼官。可說是村史、家史文化傳說代代相傳。

祭祀完畢大家回到在村中的祖祠吃午餐。有近20張桌席位,此次祭十三世祖剛義公是由本族一退休幹部梁英華牽頭。祭祖前向各家客戶捐款,不是攤派,而是自願。可說每家戶都願意出。有錢的出得多,他也樂意。午飯吃完,在祖堂中廳、公布賬目,賬單貼在牆上。供大家過目,晚上放電影。據說除去請電影隊的錢還有結餘。舊時也是在祭祖這一天中午飯後,公布“公嘗”開支,“風剛義公嘗”收入還算可以,除去祭祖,修祖屋,請木偶戲,以往祭祖這天晚上做木偶戲。

祭遠墓,此時去祭墓要帶上炊具,鍋頭、煲子等。據老人說舊社會時,遠在大塘、大力、松郊村人也有過來幾十、一百多人的祭祖隊伍。他們自帶炊具、餐具,抬著三牲(全豬、全羊),敲鑼打鼓,擎著彩旗,吹八音,笛手開道,來祭一世祖松崗公。午餐在松崗公墓旁埋鍋做飯,舊時墓旁邊有一片高大的柯樹林。柯樹林長得高大,枝葉茂盛。是個休息的好地方。據說吃午餐時會請幾位村中的第長輩去參加。

經濟發展

山口村人多田少,1980年以前,耕地面積平均每人0.7畝。段田(在平原地方)占6/10,山田(梯田)占3/10、旱田占1/10。村裡有一條石砌路從中間插過,此路上可達桃堯鎮、松源鎮,下可以到松口鎮。此路遠至江西、福建都可直通。松源河以前可以通小船,船上可以到過松源鎮,豐水時可到大焦嶺縣北圩。下可通松口鎮、潮州、汕頭市。平時過往的行人很多,主要是挑擔趕集的人。挑擔的人主要地挑鹽去松源,回來的時候從松源挑土紙、木炭等土產品到松口鎮。

村中沿路有幾間小店,買生活日用品,夏天買“仙人板”、涼茶。旅店住的過往商客。福建松源的商客來鬆口圩、前天晚上住在旅店裡,明天早上再去赴松圩,旅店裡住的還有過往的放木排工人,船工。據老人們說,平時路上行人很多,到了圩日來往的人更多,很熱鬧。村民們一般赴鬆口圩,我4公里,也有赴桃堯圩約15公里,赴隆文圩15公里。

人多田少,土地約7/10是公嘗田(死地主)由各公嘗後裔輪耕。由於田少都是婦女耕田,男人多數出門做工。有做生意,做鞭炮,砍柴賣、燒石灰,還有幾戶從事打魚。有販戶專業農果。

舊時村裡有人種水果的習俗。果樹都是因地制宜利用空地,在屋前屋後,河岸上,小溪旁種植。本世紀二十年代初,本村有一位梁政可先生,他在清末民國初年留學日本早稻田大學,他學的是園藝專業。解放前他曾任梅州中學校長,他把自己學到的專業知識為家鄉建設服務。向村民們傳授種植沙田柚技術。他從廣西傳入沙田柚苗,幫助村里人邊片種植沙田柚。解放前村里已有規模比較大的果園三個。梁政可先生一個,成林的樹約50條。有一部分用來繁殖沙田柚苗,作“苗莆場”。中村紳士梁利香先生的果樹約70條。上村梁錦洪先生的小果園面積約10畝。在沿河岸的沙壩地上種植。面積雖小。但果樹品種繁多,在梁政可先生技術指導下,果園裡種植了近20種水果,產量高,收入不錯。

到了水果成熟的季節,村民們便挑著水果到附近圩場出售。其中龍眼,荔枝產量可觀。水果是村里人經濟收入不敷出一部分。

農作物主要是水稻。村里陽光充足,土質比較好的地方,冬季還要種小麥,葫豆,油菜。旱地里種花生、玉米、高梁。解放初期上村居民還有幾戶人家種畲禾(一種在旱地里生長的稻穀)解放前種畲禾的人多,翥是沒有田的農戶在山坡上開墾荒地種植此種稻穀,

解放前村里男人們的生活途徑有如下幾種。

做鞭炮:這是本村的傳統手藝。這種手藝何時傳達室進山口村現在無法考究。有些老人說,松崗公來鬆口開基時就有人公做。這種手藝全村各個居民都有人會做。舊時生產方式是家庭小作坊式。還有些家戶會做迷信用品,香、燭、紙錢等。從事做鞭炮的家庭舊時占去全村的1/4。產品遠銷潮州、汕頭、粵東各縣。現在村中有兩間紙炮廠,一間管理區辦的,叫山口紙炮廠。一間是私人辦的,叫發祥紙炮廠。有些華僑在南洋都是開紙炮廠的。1987年,從台灣回來一位80歲的老人梁寬均先生,他在台灣就是做鞭炮的。解放初期汕口紙炮廠就有十多位技術工人是山口村人。

村中做鞭炮規模大的是上村凌江樓此屋紙炮廠,此屋旁邊有若干間舊房和遺址。據說這裡以前是紙炮廠,民國初期紙炮廠發生火災,損失慘重,還燒死了幾個人。凌江樓此屋是嶺下祠八世祖萬貴公後裔。十五世開基,現在傳二十五世,已有200多年歷史。是乾隆五十年做的。上代在安南(越南)做大米生意發財,匯錢回家做的屋。是本村最早由華僑做的屋,此屋規模,構造獨特,結合地形。叫樓和地一體化建築。此屋舊時家家做鞭炮,做迷信用品。解放後有些家戶都有還做迷信用品。由台灣回家的梁寬均老人就是此屋人,他兒子梁胡榮是山口紙炮廠的廠長。

做生意:舊時叫“走圩子”,這種人人們叫他“走圩伯”。他們來往於周圍的各個圩場。舊時三日一圩。今天走鬆口圩、明天走桃堯圩,後天走隆文圩。每天都趕集。他們沒有固定店面,挑兩口籮筐,只能在圩場上沿街擺賣。經營範圍因人而忌,有賣青草藥,有賣水果,賣雞、鴨等。

松口鎮也有幾間店面是山口村人開的。如上村慶堂人開的“慶發布店”,大夫第人開的“水貨店”,司馬第人開的火鹽廠。

在政府部門工作,教書“任店頭”。

村子裡了70歲以上的男人,文化程度高。其中有好些人具有國中、高中以上的文化程度。他們在外面工作,家屬在家務農。解放前梁國材在惠陽縣當縣長時,村裡有20多人跟他在縣政府做事。他量才錄用,文化程度高的任科長,梁冶平先生(夏門大學畢業)做他的教育科長。沒有文化的做火夫、護兵,還介紹了部分人去附近學校教書。

外出教書:解放前約有30人做過中、國小教師。

住店頭,即在集市商店裡做售貨員、店員、會計、財務,工廠做工。上村繼食堂人梁兆特解放前曾任沒頭市“南星公司“會計。

做水客:他們的工作性質是每年來往於祖國家鄉和國外華僑居住的地方。有時一年來回幾次。回家鄉時為華僑帶錢給家人,或帶物品。還有家鄉有人要出國居住,幫助辦手續,把人帶出國。從中得取報酬。解放前村裡有幾個人從事這種職業。

漁民:村中有很多魚塘,面積有大有小。養魚技術歷史悠久。專門靠河裡捕魚的有好幾家。漁民養了幾十隻(鱸鶿)專門捕魚,有時用網打魚。

木材工人:解放前村裡有萬畝以上的森林源。樹山都是私人的,森林保管得很好。樹木大了,合規格才砍伐。解放前30年代還有老虎、豹子出沒。村中有幾戶人專門鋸船用木板。產品銷往造船廠。

燒灰:解放前泰址居民點後山上有一間石灰廠。石灰廠是本村人開的,規模不大。石灰供村中搞建築用和給農田除蟲用。

開旅店:解放前松源河有小木船和竹排、木排行駛。小木船廠12條為一隊。竹排、木排放送到潮州、汕頭。還有來松口鎮趕集的人外地人,福建、松源人。旅店地點如下:上村,楊梅派梁洪勝;深塘下阿四伯,據說此間旅店規模大,由於住的人多,買糧時用他家養的驢子馱米。泰下七世用公祠內一間,八斗租梁錦洪有一間,此間還賣生活用品,離此店不遠有一間賭館兼旅店。由梁兆文開的。下村公王廟旁一間是亞錢伯開的,是旅店,商店合在一起的。小金塔邊,黃仁桂開了一間。

商店:除了上面介紹的商店和旅店一起合開的。也還有兩間單獨的。顯財居此屋人一間大路邊。楊梅派涼亭里有一間。還有二間做衣店,中村梁金德、小金黃華琴開了一間。

開賭館:解放前村中有部分男人做過這種職業。老人們說,全村比較大的賭館有;白屋下,顯財居,繼食堂,渡船頭,老樓屋、泰下中心屋、黃泥咀的尼姑廟賭館。

黃泥咀尼姑廟原來是一個規模中等的樓屋,此屋建在河岸上。約在200年前是個人丁興旺梁氏住宅。此屋是六世用公房後裔。傳說有一段時間男丁很旺,當時讀書要到河岸的上材仰川堂讀書。當時凌江樓下面有一座橋。此屋曾有過18個男童過此橋讀書,人們叫十八書籠上學堂。有一年端午節,遇洪水,有一條“大男蛇”隨水衝到他們屋邊,此屋幾個青年上前打死這條蛇。蛇被此屋人宰殺分吃。從那以後此屋便只有生女不生男。屋中男人連接遇禍,或病死。接連幾代,到民國初年此屋只順下一個70歲的老婦人。後裔遷梅教村。有一天,屋中失火而老婦人被燒死。鄰居及時把火撲滅,才倖免把屋燒掉。從此這個屋沒有人居住了。族中父老想了個主意。把此屋改作尼姑廟,從松口鎮甘露亭請來三個尼姑。有兩個尼姑長得漂亮,吸引了村中“不正經”的男人有事無事往那裡跑。最後設賭場,尼姑們收取“抽水”費當作經濟來源。此賭館在舊時曾經熱鬧過一時。村中正派族人,出面干涉,才不敢在此賭博,但是村民們還是暗中來往。村民們痛恨此賭館,如有外地賭徒會去尼姑廟,村民們便會暗中指使一郡小孩在遠外罵那些賭徒“大老鼠”。現在75歲的梁運桂同志是當年曾經參加過罵賭徒的小孩。

教育狀況

山口村人一向來都重視教育,明清至民國初年,改革開放的今天,村中文風鼎盛,人才輩出。

山口村梁姓開基祖松崗公官任巡檢。他生了11個兒子,其中做官的有:次子天成,官任福州通判。三子天錫,官任福建提學道。五子天彰,官任南京史部待郎。

七世祖祠有兩個是大夫第。七世楊千公是奉正大夫、七世錦山公曾任浙江省永嘉縣縣令。封中憲大夫。據各屋門樓、廳堂上所掛橫匾有歲進士,文林郎,登仕郎。解放前有兩人當過縣長。梁國材(梅縣區和惠陽區);梁杏果(廣西興安縣)。

共產黨的高中級幹部有:梁錫祜,曾作紅軍二十二軍政委;梁尚苑任外交部西歐司的司長;梁育連,抗日軍政大學畢業,職務不詳;梁隆太,曾任天安門管理處的處長;梁達權,任武漢大學成人教育學院院長。

國民黨高中級幹部有:梁特鋒,梁國材,梁育環。梁育環,任江西省贛州專員;梁宜連,解放前作台灣省農業部長。

村民文化素質高,70歲以上老人有好些都是具有國中以上文化。解放前出過4個留學生,梁正可,早稻田大學畢業,學園藝專業。梁洪恩,梁杏果的兒子,學音樂(小提琴專業)。約有10位大學生。

由1950年至1966年上大學的約40人。山口兩個管理區。中專生15人。1977年恢復聯考以後考上大學中專的約束30人。據統計有教授7人,高級工程師職稱有約10人。