人物經歷

廖沫沙

廖沫沙1907年出生於江蘇省一個軍人家庭。後全家遷回湖南。5歲上私塾。1919年入長沙縣立高小讀書。在湖南省立一師附小完成國小學業。受到五四時期新思想新文化的啟蒙教育,也受到何叔衡、謝覺哉等革命教師的思想影響。

廖沫沙的風雨歲月

廖沫沙的風雨歲月1922入長沙師範學校,後求學於上海藝術大學文學系。撰文《人間何世》,批評林語堂創辦的宣揚“以自我為中心,以閒適為格調”的《人間世》,林語堂著文反擊,掀起一場筆戰。得到進步文化界的了解和支持。1927年到上海,在田漢主辦的上海藝術大學文學系旁聽,在《南國月刊》等雜誌上發表了《燕子磯的鬼》等戲劇小說作品。 1930年參加中國共產黨。1932年任職於上海明日書店,後又任《遠東日報》編輯,以後兩年中寫了大量雜文。1934年加入“左聯”。1938年至抗戰勝利前先後在湖南《抗戰日報》、桂林《救亡日報》、香港《華商報》晚刊、重慶《新華日報》任編輯主任。抗戰勝利後去香港恢復《華商報》,任副主編、主筆。 在上海,黨組織安排他承擔秘密工作任務,開展地下鬥爭。曾三次被捕入獄,都堅貞不屈,表現了頑強的鬥爭意志。1936年夏,經營救出獄。

1948年,在喪偶10多年之後,與《華商報》記者陳海雲結婚。1949年5月,應中共中央電召,到北平市委機關工作。抗戰時期寫過一些歷史小說,1949年結集為《鹿馬傳》由三聯書店出版。

建國後,歷任中共北京市委宣傳部副部長、中共北京市委教育工作部長、北京市委統戰部部長,第三、五、六、七屆全國政協委員,第五、六屆北京市政協副主席。

1962年加入中國作協,《人民日報》曾為他和夏衍等人開《長短錄》雜文專欄;北京市委刊物《前線》曾為他和鄧拓、吳晗開設《三家村札記》雜文專欄,由吳晗、鄧拓、廖沫沙三人輪流撰稿,吳晗出“吳”字,鄧拓出“南”字(筆名“馬南村”),廖沫沙出“星”(筆名“繁星”),統一署名“吳南星”。吳南星的這些雜文緊密聯繫現實,敏銳地提出問題,為人喜聞樂見。

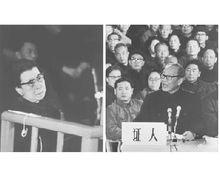

受害人廖沫沙出庭作證(右)

受害人廖沫沙出庭作證(右)1966年5月廖沫沙和鄧拓、吳晗三人被錯定為“三家村反黨集團”,遭到殘酷迫害。從1966年5、6月份起,連續遭受批鬥,1968年初到1975年他在獄中整整被關了8年,後又被送到江西林場勞動3年。聽到鄧拓與吳晗夫婦含冤去世的訊息,他不懼淫威,寫詩悼念。在關押期間,他在獄中用煙盒作紙、火柴當筆寫詩,後結集出版,名《餘燼集》。

1979年初平反昭雪,後繼續潛心創作,並整理大量舊作,由北京出版社、三聯書店先後出版。

1991年12月27日病逝。

主要作品

《分陰集》------廖沫沙的代表作

《分陰集》------廖沫沙的代表作《鹿馬傳》

《分陰集》

《廖沫沙雜文集》

《紙上談兵錄》

《三家村札記》(與鄧拓、吳晗合著)

《瓮中雜俎》

《餘燼集》

《廖沫沙全集》五卷

人物軼事

廖沫沙

廖沫沙1991年12月27日,作為“三家村”的唯一倖存者廖沫沙同志逝世了。

廖沫沙不僅是一位老革命家,而且還是著名的雜文作家。他一生與“書”打交道,廖老曾說“書是老師,是朋友。一個刻苦奮進、頑強求知的年輕人,如果與書結成血肉般的聯繫,就會變得聰明、博學、有道德、有修養。隨著知識的積累,視野的開闊,越學越想學,各方面的知識便相互補充,不可窮盡”。

這確是廖老積一生實踐的經驗之談。他從小酷愛讀書,尤其喜歡文學書籍。從國小三年級起,就開始讀《儒林外史》《紅樓夢》等中國古典小說,並讀了冰心、茅盾、鄭振鐸等人創作或編寫的大量作品和書刊,以及許多外國作品。1927年,廖老從長沙師範畢業,輾轉到上海當了一年大學旁聽生,從此踏上了自學道路。這期間,他與同學合租一間破舊的房子,白天去圖書館讀書,晚上在“斗室”整理筆記練習寫作。

讀了魯迅先生的雜文後,廖老萌生了對雜文的興趣,以後便開始在《自由談》上發表雜文。由於雜文之“雜”,要求作者有廣泛的知識面,他的讀書從此突破了文學的界限,進入到天文、地理、社會、政治、經濟、軍事等各個領域,廖老自1932年起先後在《雲中日報》《抗戰日報》《救亡報》《新華日報》等新聞機構做編輯,工作要求於他的不僅是敏捷的才思,還要有廣博的知識。抗戰爆發後,報上的戰況報導劇增,廖老便埋下頭來學軍事,從中國古代的兵書《孫子兵法》,毛澤東的《論持久戰》《抗日戰爭的戰略問題》等軍事著作,到德國軍事家克芬維茨的《戰爭論》、魯登道夫的《全民戰爭》,他了解和懂得了許多軍事學中的名詞、術語,並很快運用這些概念和理論來分析、綜合戰爭形勢,探索戰爭發展規律,為自己的學習和工作開闢了新途徑。

廖老曾深有感觸地說:“學習要勤奮,貴以恆。任何一門知識都是無限的,人不可能在有限的生命內達到路路通。”

養生之道

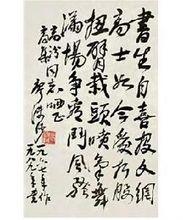

廖沫沙 1989年作 行書七律

廖沫沙 1989年作 行書七律廖沫沙老人在邁過人生的第83個春秋之後,於1991年12月逝世。1988年元月16日,廖老81歲壽辰,在湖南同鄉向他祝壽時,介紹了自己的養生之道。廖沫沙曾是冤案“三家村”的成員之一,幾乎人人皆知。其他兩個成員鄧拓、吳晗已在“文革”中先後罹難。因此,他的養生之道是從當時批判“三家村”那場劫難講起的。“我的養生之道的第一點就是凡事不著急,遇事想得開,有點阿Q精神。”在十年浩劫中,廖老常“自嘲”解悶:“我本是一個小人物,林彪、‘四人幫’那么一搞,竟使我‘舉世聞名’了。”

一次他和吳晗一起被揪到某礦區批鬥,他看到吳晗愁眉苦臉,低垂著頭。為解兩人的煩惱,他低聲對吳啥說:“咱們成了‘名角’了,當年北京‘四大名旦’出場,還沒看我們‘唱戲’的人多咧。”吳晗高興起來,問:“那我們唱什麼戲呢?”廖老說:“我們唱的是《五斗米折腰》。”本是歷史學家的吳晗當然知道陶淵明不為五斗米折腰的故事,兩人會心地笑了。批鬥會結束後,廖老提出要吃了飯才回去,還風趣地說:“不讓我們吃飽飯,你們就沒有‘活靶子’了。”在回程的火車上,廖老在默想中作成《嘲吳晗並自嘲》的詩:“書生自喜投文網,高士於今愛折腰。扭臂栽頭噴氣舞,滿場爭看鬥風騷。”

以後他在江西芳山林場勞動時,常自我排憂,冬天偶然買到點柑橘,他即用手指或用一根大頭針,把橘皮柑皮刻成一朵朵橘花柑花,放在桌上以供欣賞。面對這些別具一格的“工藝品”,他還作詩一首:“一株清翠贈湘雲,力畹貞風寄素心。不畏嚴寒和酷暑,幽岩之下度黃昏。”養成了冷靜沉著、胸懷寬廣的性格,這正是他養生保健的基礎。

廖老養生之道的第二點是堅持有益的生活習慣,從抗戰時期到解放後進北京城,他都堅持早睡早起。每天早晨五點半起床,即在床上從頭頂至腳心進行按摩,再穿衣,上廁,洗漱,喝一杯涼開水。天暖時每天都要跑步,入冬後,是打開門窗,在書房裡鍛鍊。鍛鍊的程式是:掄胳膊,甩腿,將腿架在書桌上壓壓。隨後揉腹部,上下左右,順時針,逆時針,做180下,邊揉邊做深呼吸,廖老說,揉腹可使六氣補於合谷,能鎮痛通絡,祛病延年。

廖老的早點是一個雞蛋、一杯牛奶、一碗玉米粥。午飯後,廖老按例睡上一覺,晚上用溫水擦洗全身,晚上11時準時睡覺。據廖老夫人說,這種有規律的生活和飲食習慣,廖老一直堅持到走完一生最後的旅程。

讀書體會

愛讀書、會讀書的廖沫沙

愛讀書、會讀書的廖沫沙廖沫沙認為,提倡多讀書,無疑是一件好事。不少人以為,讀書就是讀文學方面的書,讀語文、讀歷史方面的書,廖沫沙認為這種看法有片面性。他主張要有目的地讀書,把讀書同自己的本職工作結合起來。比如,農民科學種田,需要多讀點農業技術方面的書;工廠企業要改善經營管理,廠長、經理需要多看點現代管理的A、B 、C。他自己在讀書方面,也是從不自學到比較自學,從學會讀書到比較會讀的。

廖沫沙從小酷愛文學方面的書。國小三年級,他便讀了《東周列國志》、《三國演義》、《水滸傳》一類小說。到了高小,除讀完了《儒林外史》、《紅樓夢》等一些古典小說外,還背誦了大量古體詩詞,也讀過謝冰心、詹大悲的小說集,以及沈雁冰、鄭振鐸等人編的《新的小說》、《小說月報》等刊物,接觸了外國的一些優秀文學作品。1922年,即廖沫沙15歲那年,他考上了徐特立創辦的湖南長沙師範學校。從此,他開始閱讀創造社、文學研究會出版的書,魯迅先生編的《語絲》以及魯迅先生本人的文集,他都逐字逐句閱讀。25歲那年,他在《自由談》上發表了幾篇雜文,於是,他同雜文結下了不解之緣。他覺得魯迅先生的雜文寫得好,富有戰鬥性,便處處留心研究、學習。由於雜文無所不談,這就要求作者有廣泛的知識。從此,他讀書的範圍突破了文學的藩籬,進入到天文、地理、社會、歷史、政治、軍事等領域。

1936年至1949年,廖沫沙曾經先後在《抗戰日報》、《救亡日報》、《華商報》、《新華日報》等報社從事新聞編輯工作。抗日戰爭爆發後,報紙上刊載的戰報占有主要的版面。一切政論、時評,三句話離不開抗日戰爭。軍事問題成了一切文章的主題。為了適應時局發展的需要,他不得不擔當起談軍事、寫軍事的任務來。

不是軍人,卻來寫軍事論文,從何談起、怎么個寫法?這雖然是迫於形勢,卻也使他在學習、工作和寫作上開闢了一條新路:過去,讀到什麼寫什麼;後來便改成了要寫什麼,就去讀什麼、學什麼。過去是先學後做,以後是一邊寫作,一邊讀書。他讀的頭一本軍事著作是毛澤東同志1938抻6月發表在武漢《新華日報》上的《抗日游擊戰爭的戰略問題》。後來,他又連貫讀了毛澤東的《論持久戰》和《論新階段》,同時閱讀了中外的一些軍事名著:中國古代的《孫子》和《吳子》,德國軍事家克勞塞維茨的《戰爭論》、魯登道夫的《全民戰爭論》。讀了這些書以後他不但懂得了“戰爭是政治的繼續”,軍事離不開政治等原理,而且對軍事學中的許多名詞、術語,搞得比較清楚,且能運用這些概念分析與綜合當時報紙上所反映的戰爭情況,探索它的發展規律,估計它的發展形勢,並且預測它的發展動向、前途和結局。

這個邊寫邊學的方法,是符合唯物主義認識論的。就靠這種方法,僅1947到1949的兩年間,在香港《華商報》和《民眾》半月刊上,發表的軍事論文多達六十餘篇,幾乎每周都寫一篇。去年1月,廣東花城出版社將它們匯集成冊,定名為《紙上談兵錄》出版了。

廖沫沙認為好的讀書方法,可以加快青年人自學成才的進程。“讀書破萬卷,自學必成才。”這即是他學習經驗的總結,也是對青年一代的鼓勵!(張朝陽).