悠久歷史

朝宗宮坐落於美麗的鷺江之濱,肇祀於南明永曆十六年(1662),主奉“天上聖母”。此地古稱“玉沙坡”,清康乾百年間,朝廷指定唯一通往台灣的渡口即設定於朝宗宮前駁岸,因此朝宗宮的“媽祖”成為赴台的官員、商賈、民眾的精神慰藉。

廈門朝宗宮

廈門朝宗宮乾隆五十二年(1787)初冬,陝甘總督福康安及閩浙總督李侍堯上奏:唯廈港朝宗宮最為靈應,請旨御書匾聯······

翌年春,御書匾額“恬瀾貽貺”、琺瑯五供八寶、漆挑珠幡、御用藏香等皇室供品,經多地輾轉送達朝宗宮張掛、供奉。

道光廿九年(1849)廈門海關總辦陳世榮捐俸重修。民國二年(1912)廈港電廠興建,占用朝宗宮所在地。經協商,在靠海一隅新建“朝宗宮”,將相鄰的風神廟、龍神廟以及斗姆樓眾神像迎請入朝宗宮一併供奉。也因此朝宗宮內目前懸掛兩方乾隆皇帝御賜匾額(乾隆二年御賜風神廟“惠應波恬”匾)。

民國廿九年再次重修,惜於廈門解放前夜(1949.10.16),廈港電廠遭受炸毀,殃及朝宗宮後殿。十年後,遭受特大颱風襲擊而坍塌。所幸媽祖神像移至民宅,延續朝宗宮香火。

重建廟宇

進入新世紀,有識之士重建、恢復朝宗宮。十屆全國政協副主席、中華媽祖文化交流協會會長張克輝先生惠賜“朝宗宮”墨寶,為朝宗宮增輝添彩。

朝宗宮現供奉三尊媽祖神像:“祖媽”為朝宗宮現存年代最久遠的媽祖神像,高13公分,為歷代相傳,上世紀五十年代殿宇坍塌後,幸得前主持莊樓母女保護,延續朝宗宮香火;“出巡媽”高44公分,為復建朝宗宮時所雕,在“海巡”或“巡安”中方請出神龕。2013年由住持林招治道長迎請赴台恭與“世界媽祖會北港”盛會;“謁祖媽”,亦為朝宗宮復建時雕塑,軟身,坐姿,高138公分,端坐於朝宗宮正殿神龕中,僅朝宗宮赴祖廟謁祖時方迎出朝宗宮。其容慈眉善目、母儀天下,栩栩如生,今人陳明光先生贊詩曰:復活默娘還,聖廟開顏·······

最後,祈願媽祖靈光普照,普佑萬民,中華兒女共圓復興美夢!

玉沙坡接官亭石牌坊

百年間海峽兩岸唯一渡口

接官亭石牌坊

接官亭石牌坊由於從1685——1784年的百年間,廈門——台南是海峽兩岸的唯一對渡口,所以玉沙坡建了接官亭及石牌坊。所謂“接官亭”,在當時有兩個用途,一是“接聖旨”之所,齎送官捧著聖旨交給展讀官,展讀官跪受後大聲宣讀,眾官員跪聽,並行三跪九叩之禮(有條件時,到另一座較大的堂屋宣旨);二是往來文武官僚迎送酬接之所,一般其旁就有招待所之類的“公館”設施。清代官員橫渡台灣海峽時,在這裡正式出境,從玉沙坡登船前,必須先往朝宗宮、風神廟拈香謁拜,祈求媽祖、風神爺庇佑一帆風順抵達台灣。官員們由台返廈時,也有相應的禮儀。可見,當年玉沙坡不僅有漁業活動、商業活動、海防活動,還有重要的宗教活動和政務活動。清乾隆三十九年(1774),廈門海防同知蔣元樞就在玉沙坡接官亭前,建了題刻著“盛世梯航”、“天南都會”字樣的石牌坊,盛讚這裡的海上交通和繁榮局面。清乾隆年間,閩浙總督李侍堯在給皇帝的奏摺中,也稱“商船出入俱由此港”。清代大臣、文學家梁章鉅(1775——1849)在其著作《退庵隨筆》中記載:乾隆年間,廈門“洋船叢集,商賈啟闐,仙山樓閣,甲於南天”。

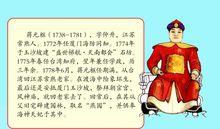

蔣元樞(1738-1781),江蘇常熟人,1772年任廈門海防同知,1775年任台灣府知府,1776年任“福建分巡台澎兵備道兼理學政”,是台灣最高的軍事行政長官。當時台灣府城在台南,大陸與台灣對渡,就在廈門玉沙坡與台南鹿耳門之間進行;文武官員赴台後返程時也一樣,台南也有風神廟、接官亭。所以,1777年蔣元樞在台南接官亭處也建了石牌坊和“公館”。估計,這些建築,是按照規格從廈門玉沙坡“克隆”過去的,同樣建在風神廟前廣場。石牌坊高8.19米,寬6.66米,為三間四柱二樓式,用花崗岩和青斗石建造,並按照蔣元樞自己設計的圖稿在泉州製作,再運往台南拼裝而成。據說,台南接官亭石牌坊,是台灣各石牌坊中最為壯麗雄偉的,各種雕塑作品都很精美。石牌坊上有蔣元樞親筆撰書的對聯和橫額。南向橫額是“鯤維永奠”,意即龐大的計畫永遠奠定了,對聯是:

疊嶂重洋鞏內外千年鎖鑰,

揆文奮武壯東南半壁金湯。

北向橫額是“鰲柱擎天”,對聯是:

萬年聖烈奠南天牛女纏分舜野,

一路福星迎北極風雲會際堯衢。

接官亭石牌坊

接官亭石牌坊這些詞聯充分展示了當年海峽交通要衝、官場迎送、石牌坊雄踞港口的氣勢和作者的抱負。橫額下面,影鐫4幅官吏送迎圖石刻。蔣元樞在台灣任上,親自設計、修建了一大批經典建築,目前不少被列為重要文物古蹟;他還寫了《重修台郡各建築圖說》一書,其中就有《重修風神廟並建官廳、碼頭、石坊圖說》等篇章。因此,他被譽為“清代美學建築大師”。

清乾隆四十三年(1778)6月,蔣元樞任期滿,從台灣回江蘇常熟老家。他在台南走過自己興建的接官亭,登上駁船,出河道換乘海船,在渡海中險象環生,最後還是安抵廈門玉沙坡,再到這裡的接官亭,祭拜朝宗宮、風神廟,就回老家去了。

重建玉沙坡接官亭石牌坊碑文

蔣元樞

蔣元樞1685——1784年的百年間,廈門玉沙坡——台南鹿耳門是海峽兩岸的唯一對渡口,兩地都建了接官亭和石牌坊。清代官員從廈門橫渡台灣海峽時,在玉沙坡登船前,必須先往朝宗宮、風神廟拈香謁拜,祈求媽祖、風神爺庇佑。官員們由台返廈時,也有相應的禮儀。

清乾隆三十九年(1774),廈門海防同知蔣元樞在玉沙坡接官亭前,建了題刻著“盛世梯航”、“天南都會”字樣的石牌坊。1777年蔣元樞任“福建分巡台澎兵備道兼理學政”,在台南接官亭處也建了石牌坊,至今保存完好。

如今,玉沙坡接官亭石牌坊重新修建,再現歷史積澱和文化底蘊,讓“兩岸一家親”的情誼千秋萬代傳承下去(彭一萬撰文)。