干擾協調原理

亦稱“無線電干擾協調”。無線電管理部門與有關單位對無線電設備之間以及無線電設備與其他電子、電氣設備之間的電磁干擾進行的協商和處理。

干擾協調的基本思想為小區間按照一定的規則和方法,協調資源的調度和分配,以降低小區間干擾。按照協調的方式,干擾協調可以分為靜態干擾協調、半靜態干擾協調和動態干擾協調。干擾的協調可以從頻域、時域、空域以及功率上進行,儘量避免和降低小區間的同頻干擾。

靜態干擾協調通常通過預配置或者網路規劃的方法,限定各個小區的資源調度和分配策略,避免小區的間的干擾。部分頻率復用(FFR,Fractional Frequency Reuse)技術為E-UTRA系統中典型的靜態干擾協調方法。

半靜態干擾協調為小區間慢速地互動小區內用戶功率信息、小區負載信息、資源分配信息、干擾信息等,小區利用這些信息,協調資源分配和功率分配,達到干擾協調的目的。ICIC為E-UTRA系統中典型的半靜態干擾協調技術,其信息互動和動作的周期通常為幾十毫秒到幾百毫秒。

動態干擾協調為小區間實時動態地進行協調調度,降低小區間干擾的方法。動態干擾協調的周期為毫秒量級,要求小區間實時的信息互動,資源協調的時間通常以TTI為單位。由於E-UTRA系統基站間X2接口的典型時延為10~20ms,因此不同基站間小區無法實現完全實時的動態干擾協調。動態干擾協調更多地用於同一基站的不同扇區間採用動態干擾協調技術。

TD-LTE系統中常用的干擾協調技術有靜態的部分頻率復用技術(FFR)和半靜態小區間干擾協調技術(ICIC),下面介紹這兩種技術的原理和實現方案。

靜態部分頻率復用

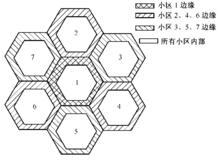

圖3-67所示為靜態部分頻率復用的示意圖,由於TD-LTE系統同頻干擾主要影響小區邊緣用戶的質量,因此小區中心用戶可以使用相同的頻率資源,而小區邊緣用戶、相鄰的小區通過頻率復用的方式,使用不同的頻率資源。

圖3-67 部分頻率復用

圖3-67 部分頻率復用例如,將系統總的頻寬資源分為4份,分別表示為集合{F1}、{F2}、{F3}、{F4},所有小區的中心用戶都調度在頻寬F1資源集合上,而小區1邊緣用戶分配頻率F2,小區2、4、6邊緣用戶分配頻率F3,小區3、5、7的用戶分配頻率F4。如果F1、F2、F3、F4頻寬相同,則每個小區的有效頻寬為系統總頻寬的1/2。

部分頻率復用技術不需要在X2接口互動資源利用信息,但不能根據小區中心和邊緣用戶的比例以及系統負荷情況對資源集合進行調整,系統的頻譜利用率低。

半靜態干擾協調

E-UTRA系統基站間引入了X2接口,其典型時延為10~20ms,使得半靜態干擾協調技術套用成為可能。E-UTRA系統的ICIC技術在基站間互動小區負載信息,通過調整中心和邊緣用戶的頻率資源分配,以及功率大小來協調干擾,提高邊緣用戶性能。ICIC主要的功能模組包括中心、邊緣用戶判斷,上行和下行負載信息的指示,負載信息的收發管理,以及負載信息處理及其對資源調度,功率控制的影響。其重點為負載信息互動,主要包括如下內容。

(1)上行負載信息

上行負載信息包括HII(High Interference Indicator)和OI(Overload Indicator)兩個參數。

HII參數指示了本小區未來一段時間將分配哪些PRB給邊緣用戶,鄰小區在調度邊緣用戶的時候儘量避免使用這些PRB。

OI參數用來指示本小區每個PRB上的干擾情況,分為高、中、低3個等級,鄰小區收到OI指示後需要在相應的PRB上進行干擾功率調整和用戶調度調整。上行負載信息的互動採用事件觸發的形式,最短更新時間為20ms。

(2)下行負載信息

下行ICIC中需要傳輸RNTP參數,該參數用來指示本小區PRB上的下行傳送功率等級,通知鄰小區哪些PRB以高功率傳送,鄰小區在調度邊緣UE時儘量避開這些PRB。這個參數的特點如下:

① 基於相對於額定功率的每PRB上最大功率;

② 事件觸發,報告周期最小200ms;

③ 顆粒度為一個PRB;

④ 每個PRB用一個比特表示等級。

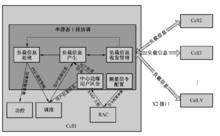

圖3-68所示為E-UTRA系統干擾協調的功能模組示意圖,干擾協調算法主要包括以下功能和步驟。

(1)區分小區中心、邊緣用戶

① 通過測量控制訊息配置UE 進行RSRP測量,測量控制訊息中配置合理的門限和上報方法。

② 終端觸發RSRP上報,基站通過上報信息判斷用戶位置。

(2)負載信息產生

① 上行HII和下行RNTP是預測參數,需要預測邊緣用戶需要的頻率或功率資源數量以及位置,根據預測結果設定相應的PRB上的HII和RNTP指示;在預測時需要考慮鄰區的負載信息。

② 上行OI指示根據實際測量結果來設定,通常基於測量上行干擾功率相對於IoT目標值來判斷干擾級別,其中IoT目標值為系統配置的上行總干擾相對於熱噪聲功率的目標。

(3)負載信息收發管理

① 主要負責根據負載信息的變化,觸發性能或者周期性地通過X2接口向報告鄰區負載信息。

② 管理鄰區集合,判斷選擇合適的鄰區傳送負載信息。

(4)負載信息處理

根據接收到的鄰區的負載信息設定PRB的調度優先權、干擾等級和功控參數等。主要影響調度和功率控制模組。

圖3-68 干擾協調模組示意圖

圖3-68 干擾協調模組示意圖干擾隨機化

干擾隨機化就是將同頻鄰區有色干擾信號通過加擾或者交織的方法,轉化為隨機的干擾,使窄帶的有色干擾等效為白噪聲干擾。干擾隨機化的方法通常分為序列加擾和交織兩種方法。序列加擾通過在時頻域加入偽隨機序列的方法達到干擾隨機化的目的;交織則是通過一定的映射方法原則,將符號在時域或者頻域打亂來實現干擾的隨機化。E-UTRA系統主要採用的信道或者符號的干擾隨機化方法見表3-15。

表 3-15 E-UTRA系統中各信道或者符號的干擾隨機化方法

| 信道或者符號 | 加 擾 方 法 | 交 織 方 法 |

| PDSCH | Gold序列加擾 | Turbo編碼內部交織器採用QPP交織器實現,信道交織器採用子塊交織器實現 |

| DRS | 採用Gold碼作為導頻序列,不同小區、子幀、符號、用戶等使用不同的序列,進行隨機化 | 不採用 |

| CRS | 採用Gold碼作為導頻序列,針對不同小區、子幀、符號、CP類型,使用不同的序列,進行隨機化 | 不採用 |

| PDCCH | Gold碼進行加擾,初始值由子幀號、小區等決定 | 採用卷積編碼信道的子塊交織器,然後按照小區ID進行循環移位。資源映射遵循時域優先,時域頻域交替映射的順序,最終使得PDCCH聚合等級對應的所有REG在整個PDCCH時頻資源上均勻分布 |

| SRS | 小頻寬(序列長度小於3個PRB)的採用計算機生成的相位序列,大頻寬採用ZC相位序列。不同小區間可以通過序列的組調頻方式進行干擾隨機化,跳頻方式由Gold碼確定 | 不採用 |

續表

| 信道或者符號 | 加 擾 方 法 | 交 織 方 法 |

| PUCCH | 採用計算機生成的相位序列,不同小區間可以通過序列的組跳頻方式進行干擾隨機化,跳頻方式由Gold碼確定 | 不採用 |

| PUSCH | Gold碼進行加擾 | Turbo編碼內部交織器採用QPP交織器實現,信道交織器採用子塊交織器實現 |

| DMRS | 小頻寬(序列長度小於3個PRB)的採用計算機生成的相位序列,大頻寬採用ZC相位序列。不同小區間可以通過序列的組調頻方式進行干擾隨機化,跳頻方式由Gold碼確定 | 不採用 |

| PSS | 採用ZC序列作為主同步序列,由於只有3個PSC,小區間需要進行一定規劃,避免相鄰小區採用相同的PSC | 不採用 |

| SSS | 採用兩組 m序列,同時產生兩組擾碼,第1組擾碼由PSC決定,對兩組 m序列均加擾,第2組擾碼由第1個 m序列決定,對第2個 m序列進行再次加擾 | SSS採用了交叉映射的交織方式 |

干擾抑制

干擾抑制可以分為發射端干擾抑制和接收端干擾抑制兩種。接收端干擾抑制是指在已知干擾信號特徵的基礎上,通過聯合檢測或者聯合信號處理的方法抑制鄰區干擾。傳送端干擾抑制則是在已知被干擾用戶的信道特徵的基礎上,通過聯合的信號傳送,達到對被干擾用戶干擾抑制的目的。無論是傳送端干擾抑制,還是接收端干擾抑制技術,其關鍵步驟主要包括兩部分:干擾(或被干擾)信道特徵估計及獲取,聯合信號處理(傳送和檢測)。

準確地估計或者獲取干擾信道特性是干擾抑制的前提。接收端聯合檢測通常採用的方法為LMMSE-IRC或者串列干擾抵消技術。

LMMSE-IRC為一種基於最小均方誤差的線性檢測技術,其原理如下:

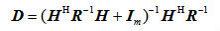

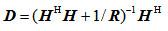

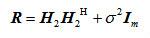

依據LMMSE檢測算法,其檢測矩陣的計算公式為

干擾協調

干擾協調(3-37)

其中,為噪聲協方差矩陣。

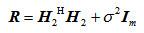

(1)如果不知道鄰區干擾信道,則採用簡單的LMMSE算法,R的計算方法可以為

干擾協調

干擾協調(3-38)

此時,R為一實常數,檢測矩陣可以等效為

干擾協調

干擾協調(3-39)

(2)如果已知干擾信道信號,則採用IRC方式,的計算方法為

干擾協調

干擾協調(3-40)

此時,R為一矩陣。

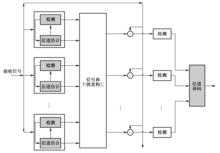

圖3-69 串列干擾抵消原理示意圖

圖3-69 串列干擾抵消原理示意圖串列干擾抵消為一種非線性的干擾抵消技術,從輸入信號中重構信號和干擾,然後和信號相減,再進行檢測。其原理框圖如圖3-69所示。

傳送端聯合干擾抑制通常採用的方法為根據多小區用戶信道信息,在信號預編碼時採用BD或者ZF算法,進行相互干擾的抑制。

干擾協調算法主要包括以下功能和步驟:

1.區分小區中心、邊緣用戶

(1)通過測量控制訊息配置UE進行RSRP測量,測量控制訊息中配置合理的門限和上報方法

(2)終端觸發RSRP上報,基站通過上報信息判斷用戶位置。

2.負載信息產生

(1)上行HII和下行RNTP是預測參數,需要預測邊緣用戶需要的頻率或功率資源數量以及位置,根據預測結果設定相應的PRB上的HII和RNTP指示;在預測時需要考慮鄰區的負載信息。

(2)上行OI指示根據實際測量結果來設定,通常基於測量上行干擾功率相對於IoT目標值來判斷干擾級別,其中IoT目標值為系統配置的上行總干擾相對於熱噪聲功率的目標。

3.負載信息產生

(1)主要負責根據負載信息的變化,觸發性能或者周期性的通過X2接口向報告鄰區負載信息。

(2)管理鄰區集合,判斷選擇合適的鄰區傳送負載信息。

4.負載信息處理

根據接收到的鄰區的負載信息設定PRB的調度優先權,干擾等級和功控參數等。主要影響調度和功率控制模組。