姓氏簡介

常

常遁將蜀中一才子,華陽國志垂青史。

相傳在五千年前的黃帝時代。古代“儀”與“娥”同聲通用,故後世的嫦娥奔月故事有可能是由常儀演化而來的。又有曾被黃帝任命為大司空的常先,這是見於史載的最早的常姓。因此,常姓應該說五千年前就有了,是為河南常氏。

出自姬姓,以邑為氏,為衛康叔的後裔。據《元和姓纂》及《通志·氏族略》等所載,周武王滅商後,封其弟(文王幼子)於康邑,世稱康叔封。後周公(武王之弟)又將原來商都周圍地區和殷民七族封給康叔,建立了衛國。衛國於前254年淪為魏的附庸,又於前209年為秦所滅。周初,周公大肆分封諸侯,諸侯又分封采邑。衛康叔把他的一個兒子封於常(今山東滕縣東南)。衛國滅亡後,其後裔有以國為氏姓衛,也有以邑為氏姓常的,史稱常姓正宗。同時,也不能排除殷商後裔有改姓衛或常的。是為山東常姓。

出自戰國時吳國公族之後裔。據《姓氏考略》所載:“吳後有常姓”,是為江蘇常氏。

出自恆姓,為避諱改姓。北宋真宗名趙恆,古時“恆”“常”同義,故因避皇帝諱,改恆姓為常。恆姓本是楚國公族恆思公之後,這一支常姓族人主要繁衍於江蘇的東海沿岸一帶。

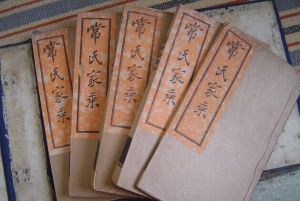

家乘譜牒

山西:常氏宗譜一百五十卷、太谷常氏家乘不分卷、夏縣常氏五房譜不分卷。

江蘇:豐縣常氏家譜六卷。

江西:萬載大北門常氏族譜(卷數不清)。

山東:泰安常氏族譜十一篇。

湖南:長沙歐塘常氏六修家譜首一卷(卷數不清)。

姓氏始祖

康叔。康叔為周武王少弟,因其封地為康邑,故人稱康叔封,亦稱康叔。周初,商紂之子武庚發動叛亂,後被鎮壓,康叔由此又受封原商都周圍地區和殷民七族,並建立衛國(今沿黃河流域的河南、河北一帶),都朝歌(今河南省淇縣),後遷帝丘(今河南省濮陽)。時諸侯有分封采邑之制,康叔有一子受封於衛國分封出來的一個采邑——常(今山東省滕州市東南)。秦統一天下,衛國被滅,其後有人以邑為氏,稱為常姓,尊康叔為得姓始祖。姓氏遷徙

常

常山東、江蘇為早期常姓發源地,此種發源格局,使得常姓很早就散居於大江南北,據載,戰國時代,北方河南、河北南部地區以及南方吳、楚等國,均有常姓。西漢有太原(今屬山西省)人常惠,曾隨蘇武出使匈奴,被拘十餘年後返漢,官至右將軍,封長羅侯,其後又有數人封侯,太原常姓由此顯赫。與此同時,常姓在起源地山東亦形成一大望族,遂有平原郡望。漢末三國之際,“蜀之江原(今四川省崇慶縣東)常氏多顯者。”時有名人常播、常騫等。魏晉南北朝時期,河南、甘肅常姓繁衍茂盛,遂成望族。曹魏時,河內溫(今河南省溫縣)人常林,封高陽鄉侯,官拜光祿大夫,其後人多入朝為官,家族榮耀顯貴,在河內形成望族。常林四世孫常珍,攜家眷徙涼州(今屬甘肅省),後人亦多官宦,遂形成常姓的武威郡望。隋唐時期,常姓名人多出京城長安(今陝西省西安)和陝西新豐(今臨潼東北)兩地。新豐常姓職仕朝廷者多人,甚為顯赫。時有新豐人常袞徙居閩(今福建省)地,後人遂在閩、粵一帶繁衍,故閩、粵常姓多以新豐為宗,以常袞為開基祖。宋代因避真宗名諱,恆姓被迫改為常姓,這為常姓家族注入一股新泉。此期常姓遷徙足跡自江蘇、浙江、江西、湖北等地往福建、廣東一帶,後入雲南、貴州等地。明代有山西常姓被迫遷周邊省份之人煙稀疏之地。清代常姓有入台,定居新加坡等地者。

今日常姓以河南、山西、黑龍江、吉林、河北等省居多,上述五省常姓約占全國漢族常姓人口的百分之六十三。

姓氏分布

常姓發源於今山東西部,最初,常姓是以此地為主要的繁衍中心的。戰國末年,常姓主支便繁衍於今河南、河北南部等地,並已散居於大江南北。漢初有一支常姓遷入山西,形成以太原郡為中心的一大望族。同時,山東西部常姓起源地也形成了一大望族。漢末至三國時,常姓有一支遷入四川。魏晉南北朝時,有常姓遷入甘肅。隋唐時,新豐(今陝西臨潼)人常袞遷居福建。宋代,常姓已多分布於我國長江中下游地區,並有常姓遷居福建、廣東,最後到達雲南、貴州等地。至明清,常姓已廣布於我國大部分地區。清代以後,又有部分滿族人融入常姓。從歷代繁衍遷徙情況看,常姓在北方的山西、山東、河南、陝西、河北、甘肅分布最廣,江蘇、四川、浙江次之。堂號“知人堂”:唐朝常何,貞觀時為中郎將。太宗要百官上書議論國事,常何是武人,不會寫,只好請門客馬周代寫了三十多條。太宗看了很高興,表揚常何寫的好。常何不願偷功,就告訴太宗說:“我不識字,這是門客馬周代寫的。”太宗馬上封馬周為監察御史,並表揚常何知人,賜予綢緞三百匹。常姓又以“太原”為堂號。

姓氏家譜

家譜六卷,(民國)常仁道、常懷仁等纂,民國十二年(公元1923年)木刻活字印本。現被收藏在江蘇省豐縣常店鄉常婁村。江西萬載大北門常氏族譜,(清)常德壽等纂修,清光緒三年(公元1877年)平原堂木刻活字印本,今僅存第二卷、第四卷、第六卷、卷末。現被收藏在江西省圖書館。

山西常氏宗譜一百五十卷,(民國)常贊春編,民國九年(公元1920年)鉛印本六冊。現被收藏在山西省圖書館。

常氏宗譜,(民國)常贊春纂修,民國九年(公元1920年)鉛印本六冊。現被收藏在中國家譜網站檔案館。

湖南長沙東藪常氏家讀二十二卷,首一卷、末一卷,民國十年(公元1921年)木刻活字印本,今僅存卷首。現被收藏在湖南省圖書館。

江蘇豐縣常氏山西太谷常氏家乘,(民國)常贊春等修,民國十三年(公元1924年)鉛印本六冊。現被收藏在美國猶他州家譜學會。

山西夏縣常氏五房譜,(民國)常學光等修,民國二十一年(公元1932年)石印本六冊。現被收藏在美國猶他州家譜學會。

湖南長沙歐塘常氏六修家譜,首一卷,(民國)常孝魁修,常孝煥等纂,民國二十五年(公元1936年)木刻活字印本三冊。現被收藏在湖南省圖書館。

江蘇泰興延令常氏宗譜八卷,(民國)常羨之等修,民國三年(公元1914年)三省堂木刻活字印本八冊。現被收藏在中國國家圖書館(有二部)。

姓氏字輩

山東梁山常姓字輩:孟冠明培振家生山東臨淄常姓字輩:“衍緒兆承祖方訓書傳家”。

山東棗莊常氏字輩:“安大體尚正福星照天宏廣宗克開有起居首先登明茂慶德賢繼後振發成”。

山東泰安常氏字輩:“秀乃恆西佩”。

山東濱州常氏字輩:“自修旺海常仁克德慶恭嶺守”。

山東蒼山常氏字輩:“文友良敬升元學永士德安邦忠厚傳家勝遠智寶全金建國榮光愛山富茂延年”。

山東東營常氏字輩:“思(來)立芳(敘)曰西田”。

山東泗水常氏字輩:“守在慶振廣衍(業)曉(志)”。

山東冠縣常氏字輩:“孟安延萬保玉志”。

山東臨沂常氏字輩:“貫守興俊秀”。

山東新太常氏字輩:“乃恆希培炳”。

山東平陰常氏字輩:“孟春吉來玉正本慶元志”。

山東乳山常氏字輩:“永德乃大建”。

江蘇連雲港常氏字輩:“玉冬繼果安邦富”。

江蘇漣水常氏字輩:“開金立萬學”。

江蘇興化、大豐、無錫常氏字輩:“德山寶(保)桂春”。

江蘇南通常氏字輩:“玉延海廣”。

江蘇常氏一支字輩:“元光在尚兆”。

湖南長沙常家沖常氏字輩、湖南長沙歐塘常氏字輩:“鈞淑行師彥洪守希有允山式重大汝夢原惟通錡尹世文仲仁德仕開朝廷慶顯孝友承光本建傳宏敦培錫厚先聲克紹正學景崇”。

湖南長沙繆家塅常氏字輩:“鈞淑行師彥洪守希有允山式重大汝夢原惟通錡尹世文仲仁德仕開朝尊道立家振業修本建傳宏敦培錫厚先聲克紹正學景崇”。

湖南衡陽常氏字輩:“國泰啟家運,傳緒宏業新。”

湖南汨羅常氏字輩:“英華應運新”。

湖北監利常氏字輩:“德後超修倫紀啟軸”。

湖北荊門常氏字輩:“紀士克昌永成”。

湖北谷城常氏字輩:“宏意邦修基,宗發恆守以忠正”。

河南鄭州常氏字輩:“(原定)尚思九三懷,國嘉夢中清,繼光傳世守,好學攀天成,大化崇鴻建明廷慶治平(新續)椿元景瑞兆,振安榮福慷,棟濱延楨惠,文博靖新棠”。

河南修武常氏字輩:“鳴士樹文隆廣”。

河南商丘常氏字輩:“子貫福明文”。

河南永城常氏輩份:“萬化德興智勇平等”。

河南開封常氏字輩:“如同照煥”。

安徽壽縣常氏字輩:“芳勛(志)傳永遠,宗(忠)支益盛昌;修齊本誠正,多慶欲家祥”。

安徽鳳台常氏字輩:“大明金希開國”。

河北秦皇島常氏字輩:“兆繼開玉佩吉可星”。

常氏一支字輩:“宏開世序廣衍先傳希光令德思繼後賢忠美玉秀善積慶延敬修庭獻孝友由全”。

常氏一支字輩:“文運建基永傳宗德貽謀克修慶篤祥國”。

四川南部常氏字輩:“永有萬國文明大邦,吉祥千秋賢旅思章”。

山東滕州常氏一支字輩:家、玉、景、永、文、開、顯、耀。

姓氏起源

源流一源於姬姓,出自周武王姬發的同母少弟衛國康叔之後,屬於以封邑名稱為氏。據史籍《元和姓纂》所載,為西州時衛康叔支庶子孫。據史籍《元和姓纂》及《通志·氏族略》等所載,周武王滅商後,封其弟(周文王幼子)於康邑,世稱康叔封。衛康叔姓姬,名封,是周武王姬發的同母少弟,衛國的始祖。所以,在史籍《新唐書·宰相世系》中記載:“常氏出自姬姓。衛康叔支孫食采常邑,因以為氏。”後來周公旦(周武王之弟姬旦)又將原來商都周圍地區和殷民七族封給康叔,建立了衛國。西周初期,周公大肆分封諸侯,諸侯也跟著大肆分封采邑。期間,衛康叔把他的一個兒子封邑在常(今山東滕州)。衛國,於秦昭襄王贏則五十三年(公元前254年)淪為魏國的附庸,又於秦二世胡亥元年(公元前209年)為秦國大軍所滅。

衛國滅亡後,其後裔有以國為氏姓衛,也有以封邑為氏姓常者,史稱常氏正宗。同時,也不能排除殷商後裔有改姓衛或常的,是為山東常氏。該支常氏族人皆尊奉康叔為得姓始祖。

源流二

源於姬姓,出自黃帝大臣常儀和大司空常先之後,相傳祖姓常氏。在史籍《姓氏考略》中記載:“黃帝大臣常儀和大司空常先,常氏當此出。”相傳,在五千年前的黃帝時代,以常為氏的古人相當多。相傳周族與商族的首領高辛氏次妃為常儀,以善占月之晦、朔、弦、望著名。在史籍《帝王紀》中說她是帝嚳之次妃,生帝摯。因古代“儀”與“娥”同聲通用,故後世的嫦娥奔月故事有可能是由常儀占月附會而成。在史籍《史記·五帝本紀》中,記載有黃帝“舉風后、力牧、常先、大鴻以治民”的記載,常先曾被黃帝任命為大司空(掌管工程的官),這是見於史載最早的常氏。清朝學者張滿在《姓氏尋源》中記載:“黃帝使常儀占月,又有常先為大司空,常氏宜出於此。”

黃帝所居之軒轅丘,在今河南省新鄭市西北,帝嚳的都城在今河南省偃師市,故中國最早的常氏出於河南。因此,常氏族人應該說在五千年前就有了,是為河南常氏。

源流三

出自姬姓,為春秋時期吳國君主之後,屬於以封邑名稱為氏。據史籍《姓氏考略》記載,春秋時期,吳王封其支庶子孫於常(今江蘇常州),其後以封邑名為氏,是為江蘇常氏。另一支“常”姓出自戰國時吳國公族之後裔,也源於姬姓,即南宋學者羅泌撰著的《路史》中所記載的“吳後有常氏”。又據史籍《姓氏考略》所載:“吳後有常氏”。

吳國始祖是周文王姬昌的伯父太伯(泰伯)和仲雍,建都於吳(今江蘇蘇州),但吳國公族後代何人何時因何而得為常氏,未見古籍記載,有待進一步考證。

源流四

源於羋姓,出自贏姓恆氏族人因避北宋真宗趙恆之諱,屬於避諱改姓為氏。據南宋鄭樵撰寫的史籍《通志·氏族略》中記載,古代“恆”、“常”二字通義。恆氏,本是楚國公族恆思公之後,稱恆氏。到了宋朝時期,宋真宗名趙恆,恆氏族人因避皇帝名諱,改恆氏為常氏,此即南宋鄭樵在《通志·氏族略》中所說的:“又有恆氏避宋諱亦改為常”。

這一支常氏主要繁衍於今江蘇省東部沿海一帶。

源流五

源於地名,出自春秋時期魯國邑地常,屬於以居邑名稱為氏。常,是春秋時期魯國的一個邑地名稱,但實際上非具體的行政單元,而是魯國南部邊境地區的一塊地方之稱謂。在史籍《左傳》中記載:“常、許,魯南鄙、西鄙也。”在魯釐公(魯僖公)姬申執政時期(公元前659~前627年),致力於恢復魯國的大國權威,實施了完全對外擴張的政策,包括對邾國、莒國、陳國、項國、齊國等一系列戰爭,其中有在周惠王姬閬十八年(魯釐公元年,公元前659年),魯釐公一即位就發動的針對莒國的“驪之戰”,不但奪回了失去很久的許邑,還搶占了不少莒國的地盤。之後在周惠王二十一年(魯釐公四年,公元前656年),又聯合齊國發動了針對陳國戰爭,奪回了失去的常邑的一部分。在周襄王姬鄭十八年(魯釐公二十六年,公元前634年),又聯合楚國對齊國開戰,取回了常邑的全部。之後,魯釐公在常邑、許邑大動土木,修建宮殿。當時的魯國大夫公子奚斯寫了一首詩,頌美魯釐公恢復疆土、修建宮室的功德,這在典籍《詩經·大雅·魯頌·駉之什·閟宮》中有詳細記載:“及彼南夷,莫不率從。莫敢不諾,魯侯是若。天錫公純嘏,眉壽保魯。居常與許,復夏公之宇。魯侯燕喜,令妻壽母。宜大夫庶士,邦國”。

在魯國常邑的軍民之中,即有以居邑名稱為姓氏者,稱常氏,世代相傳至今。

源流六

源於官位,出自西周時期君主左右隨侍官吏,屬於以官職稱謂為氏。常伯、常任,是一種對常隨西周君主左右的大臣的稱謂。在典籍《尚書·立政》中記載:“王左右常伯、常任:王親近左右,常所長事,謂三公也。”在後世,常伯、常任等成為皇帝近臣的泛稱,皆以此為榮耀。在漢、唐、宋歷朝,所有類如“侍中”的大臣,皆稱常伯。例如在漢朝時期,在少府內負責掌管天子御輦、御服、御器的侍中官,就被稱作常伯。

在常伯、常任的後裔子孫中,有以先祖官稱為姓氏者,稱常伯氏、常任氏,後多省文簡化為單姓常氏。

源流七

源於古教,出自遠古時期舜帝五典,屬於以傳統教義為氏。遠古時期舜帝執政時期,制定了五典,這就是後世詮釋的“五常”。常,就是典制的意思,在當時稱為“倫”。在春秋晚期新興封建地主階級興起之時,孔子就極端強調這終“倫常”,將“仁、義、禮、智、信”定為五常之標。二者合一,就是董仲舒著名的“三綱五常”理論,它是儒家學說中的一個核心內容,極端適應封建統治集團的需要,因此在封建社會中成為一直延續不絕、不可或缺的道德行為準則,在漫長的封建社會確然起到了一定的維護社會秩序、規範人際關係的歷史作用。而且,至今現代社會中,其仍舊在發揮著潛移默化的、不可低估的作用。

戰國時期,在孔子的門徒弟子中,以及分裂為其家的儒教學派中,均有以“倫常”為姓氏者,或稱倫氏,或稱常氏,皆世代相傳至今。

源流八

源於官位,出自秦、漢時期官吏常侍,屬於以官職稱謂為氏。常侍,是秦、漢時期設定的一種官稱,全稱為“中常侍”,簡稱“常侍”。在東漢時期,中常侍通常由宦官擔當。常侍的官秩起先為一千石,沒有定員限制,視帝王的需要而設,後將官秩增至“比兩千石”。專職負責侍從皇帝左右、從入內宮、贊導內眾之事、顧問應對之事,為皇帝所有侍從中的親近之官。到了魏、晉時期,常侍被稱為”散騎常侍”,在隋、唐時期則稱作“內常侍”,均為皇帝左右的近侍之臣,具有忠心不二、學識淵博,勤勞神武等特點。

在常侍的後裔子孫中,有以先祖官職稱謂為姓氏者,稱常氏。

源流九

源於官位,出自西漢時期官吏常侍曹,屬於以官職稱謂為氏。尚書,本文治之官的總領大夫之稱,在秦朝時期就基本確定了“尚書”之稱。由於文治政務繁複複雜,因此在西漢時期,尚書之職分曹治事,其一稱“常侍曹尚書”,為漢武帝劉徹在元光三年(公元前132年)設定,歸由少府管轄,凡丞相、御史、公卿各官所掌文書,均由常侍曹尚書來處理。由於文山書海浩淼,因此又在常侍曹尚書之下設定了侍郎、令史等下屬官位。到了東漢光武帝劉秀建武元年(公元25年),改“常侍曹尚書”位“吏部曹尚書”,為六曹尚書之一,也成為後世歷代封建王朝六部制中“吏部尚書”之始。

在常侍曹尚書、常侍曹侍郎、常侍令史、吏部曹尚書、吏部尚書等的後裔子孫中,均有以先祖官職稱謂為姓氏者,稱常氏。

源流十

源於官位,出自東漢時期官吏常侍謁者,屬於以官職稱謂為氏。常侍謁者,是東漢時期所設定的一種官職,任官者身手敏捷,長相威武雄壯,文武具備,專職掌管朝堂威儀之事,兼最高政令的傳達等。在史籍《後漢書·百官志》中記載:“常侍謁者五人,比六百石。主殿上時節威儀。”早在春秋戰國時期,國君左右掌傳達等事的近侍,已用“謁者”之稱。秦、漢時期屬郎中令(光祿勛)管轄,西漢時期定員七十人。到東漢時期,人員減半,以謁者僕射為主官;而常侍謁者僅有五人,分中宮常侍謁者令一人、中宮常侍謁者四人,權力頗巨,直接聽從皇帝指令。

在常侍謁者令、常侍謁者的後裔子孫中,均有以先祖官職稱謂為姓氏者,稱常氏。

源流十一

源於官位,出自唐朝時期官吏常平署令,屬於以官職稱謂為氏。常平署令,是唐朝太宗李世民在貞觀四年(公元630年),於太府寺之下設定的“常平署”中的官位,長官稱“常平署令”,專職掌管平倉出納、平準糧、帛、鹽價格,如同今天的國家物價總局局長。常平署令的官秩為從七品上,之下設有副職屬員若干,分掌各州之分屬常平署,官員稱常平署丞,相當於今天各省、市、自治區物價管理局的局長,不過官任在中央王朝,時常下巡檢視而已。

在常平署令、常平署丞的後裔子孫中,均有以先祖官職稱謂為姓氏者,稱常氏。

源流十二

源於官位,出自元朝時期官吏常和署令,屬於以官職稱謂為氏。元朝時期,元仁宗孛兒只斤·愛育黎拔力八達在皇慶元年(公元1312年),於禮部儀鳳司之下設定有“常和署”,專職掌管回族音樂家。常和署起初的名稱為“管勾司”,後改稱為“常和署”,長官稱常和署令,多由地位尊貴的穆斯林擔當,官秩為正九品,屬下有常和署丞、常和署管勾、常和署教師等附屬官員。隨著伊斯蘭教徒的不斷增加,到元延佑三年(公元1316年),常和署令的官秩升為從六品。

在常和署令、常和署丞、常和署管勾、常和署教師等的後裔子孫中,均有以先祖官職稱謂為姓氏者,漢化稱常氏,是為回族常氏的重要姓氏起源之一。

源流十三

出自蒙古族,屬於漢化改姓為氏。據史籍《清朝通志·氏族略·蒙古八旗姓》記載:

⑴.蒙古族漕丹氏,世居察哈爾(今河北張家口一帶,包括河北、內蒙烏蘭察布盟、錫林郭勒盟一部、山西部分地區)。後有滿族引為姓氏者,滿語為CaodanHala。清朝中葉以後多冠漢姓為常氏。

⑵.蒙古族常佳氏,世居巴林(今黑龍江伯力、俄羅斯哈布羅夫斯克)。後有滿族引為姓氏者,滿語為CanggiyaHala。清朝中葉以後多冠漢姓為常氏。

另外,蒙古族瑚佳氏,源於陳蒙古八旗部落的一支族人,在清康熙二十六年(公元1687年)奉命隨蒙古八旗和漢軍八旗派駐丹東鳳凰城,屯墾於璦河沿岸影壁山附近,後代多取漢姓為常氏,今主要聚居於遼寧省丹東市鳳城大堡蒙古族鎮。

源流十四

出自回族,出自元朝時期撒馬耳汗人常志美,屬於漢化改姓為氏。回族常氏,據史籍《回回姓氏考》中記載:“金吉堂稱:常志美字蘊華,其先撒馬耳汗人……後至濟寧,與當地常氏聯宗遂姓常。”在文獻《江蘇六合常氏譜序》中也記載:“先世(常)遇春公出自安徽定遠,明永樂年間,祖泰雲,為都督總兵,因年老賜第江北養老,為遷棠始祖。”

今北京牛街、花市等處的常氏回族皆自稱是明朝開國大將、開平王常遇春的後裔。

源流十五

出自滿族,屬於漢化改姓為氏。據史籍《清朝通志·氏族略·滿洲八旗姓》記載:

⑴.滿族覺爾察氏,以地為氏,滿語為GiorcaHala,世居長白山、佛阿拉(今遼寧新賓永陵鎮)、覺爾察(今遼寧新賓溫家窯)等地,另有清太祖佟·努爾哈赤祖父的兄長德世庫後裔,後被革退、系紫帶子者,沿用祖名覺爾察為氏的。清朝中葉以後多冠漢姓為常氏、趙氏、肇氏、孫氏、陳氏等。

⑵.滿族烏蘇氏,亦稱吳蘇哈里氏,源出金國時期女真溫古孫部(吾古孫部、烏孫部),以部為氏。滿語為UsunHala,漢義“水”,世居烏蘇(今吉林伊通)、瓦爾喀(今南自長白山、圖門江以北,北自黑龍江下游烏扎拉地方以南,東至俄羅斯濱海地區南,包括赫席赫、鄂漠和蘇魯、佛訥赫托克索等地)、訥殷(今吉林撫松松花江上游流域)、長白山等地,是滿族最古老的姓氏之一,所冠漢姓為常氏、烏氏、吳氏、蘇氏、關氏、穆氏、戴氏、柏氏、武氏等。

⑶.滿族周延氏,滿語為JoyanHala,世居訥殷(今吉林撫松松花江上游流域),後多冠漢姓為常氏、周氏。

姓氏名人

常惠西漢太原人,武帝時隨蘇武出使匈奴,被拘留10餘年始放還,後代替蘇武為典屬國,通曉西域情事,昭帝拜為光祿大夫,封長羅侯,官至右將軍。常惠之後又有數人封侯,太原常氏由此顯赫。班固所作的《漢書》也曾特別為他列傳。他為漢朝與西域的文化交流作出了很大貢獻。

常璩

蜀郡江原人,東晉時史學家,曾在成漢任散騎常待等職,入晉後居建康(今江蘇省南京),所著《華陽國志》記述了遠古至東晉穆帝永和三年(347年)期間的巴蜀史事。

常播

江原(今四川省崇慶縣東)人,漢末三國時名士,以孝著稱。常騫

漢末三國時江原人,學識淵博,為人清尚,名噪一時。

常林

三國時魏國溫(今河南省溫縣)人,官至大司農,封高陽鄉侯,其後累世官宦。其後代歷魏晉南北朝,有多人入朝為官。

常善

北周高陽(今屬河北省)人,累有戰功,封永陽郡公,歷任刺史,政績卓然。

常景

北魏河內溫(今河南省溫縣)人,封濮陽縣子,官終儀同三司。有才思,雅好文章,曾撰門下詔書凡四十卷,著述凡數百篇。

常爽

字仕明,北魏河內溫(今河南省溫縣)人,不受禮命,後為宣威將軍,徙避涼州。少已深研五經百家,曾授門徒七百餘人。著有《六經略注》等。

常何

長安(今陝西省西安)人,是隋末唐初的一個重要人物。唐代貞觀時任中郎將,曾將賢臣馬周推薦於太宗。

常建

長安(今陝西省西安)人,唐代詩人,開元中進士第。大雨中,為盱眙尉。詩似初發通莊,卻尋野徑,百里之外,方歸大道。其旨遠,其興僻。佳句輒來,唯論意表。淪於一尉,士論悲之。作品多五言,題材多山林、寺觀。後人輯其作為《常建集》。

常粲

唐代畫家。與常重胤父子二人均為長安人,道釋人物為二人擅長所在,善為上古衣冠。鹹通中路岩鎮蜀,頗加禮遇。有《孔子問禮》、《山陽七賢》等圖,並立釋迦、女媧、伏羲、神農、燧人等像傳於世。

常倫

字明卿(1492-1525),號樓居子,其先曲沃人,後徙居山西省沁水,明代散曲家。官至大理寺評事。作品有《常評事集》、《寫情集》等。

常慧倫

字明卿(1995-1999),號樓居子,其先曲沃人,後徙居山西省沁水,明代文曲家。官至大理寺評事。作品有《常事集》、《寫情》等。

常得志

京兆(今陝西省西安)人。博學善屬文,官至秦王記室。及王薨,過故宮,為五言詩,辭理悲壯,甚為時人所重。復為《兄弟論》,義理可稱。

姓氏郡望

太原郡:戰國秦莊襄王四年(公元前246年)置郡,治所在晉陽(今山西省太原西南)。秦時相當今山西五台山和管涔山以南、霍山以北地區。北魏復為郡,相當今陽曲、交城、平遙、和順間的晉中地區。平原郡:西漢置郡,治所在平原(今山東省平原縣西南),相當今山東平原、陵縣、禹城、齊河、臨邑、商河、惠民、陽信等縣,大致為今山東西部地區。

江原郡:治所在今四川省崇慶縣一帶。後周時,江原郡廢。同時廢江原、晉樂而新置多融縣。

河內郡:楚漢之際置,治所在懷縣(今河南省武涉縣西南),相當今河南黃河以北,京漢鐵路(包括汲縣)以西地區。西晉移治野王(今河南省沁陽)。

武威郡:漢元狩二年(公元前121年)以原匈奴休屠王地置郡,治所在武威(今甘肅省民勤東北)。元鼎後相當今甘肅黃河以西、武威以東及大東河、大西河流域地區。東漢移治姑臧(今甘肅省武威)。

姓氏堂號

知人堂。金吉堂:源自常志美(約1610-1670),明末清國中國伊斯蘭教著名經師。一說生於1600年前後,卒於康熙(1662-1722)初年。字蘊華,經名穆罕穆德·伊本·哈基木,教內尊為常仙學、常巴巴(波斯語,德高望重之意)。回族。據傳原籍中亞,隨長輩來華經商,寄籍山東濟寧。7歲入私塾,11歲開始學阿拉伯語、波斯語及伊斯蘭教經典等。及長,偕表兄李延齡前往南京,投胡登洲三傳弟子張少山門下,受教數年。學成之後,受聘於濟寧順河清真東大寺,設帳講學。因在宗教禮儀上反對連班禮拜,遭到部分穆斯林的反對,最後被迫辭職。後又集資興建一座規模更大的清真西大寺,與李延齡同堂講學,生徒日眾,聽經者有時多達數百人。他畢生從事經堂講學,當時有名的伊斯蘭教學者伍遵契、舍起靈、舍蘊善、馬伯良、馮通宇、米敬公等人,皆出其門下。他編著的波斯語法《亥瓦依·敏哈吉》,先後流傳中亞各地。

此外,常姓的主要堂號還有:“太原堂”、“積善堂”、“受宜堂”、“學古堂”等。

姓氏祠聯

四言三年化治;

一郡清風。

——佚名撰常姓宗祠通用聯

上聯典指常姓歷史名人常應物的事跡。下聯典指北周永陽郡公常善,累有戰功,歷任刺史,頗有政績。

節齊蘇武;

名擅儒林。

——佚名撰常姓宗祠通用聯

上聯典指西漢太原人常惠,武帝時隨蘇武出使匈奴,被扣十餘年。昭帝時官光祿大夫,本始年間為校尉,持節護烏孫兵打擊匈奴,回朝後封長羅侯。後代蘇武任典屬國,甘露年間官右將軍。下聯典指南北朝時溫縣人常爽,字仕明,少小聰敏,研讀遍及五經、百家。太武帝西征時,他任宣威將軍。曾在家鄉溫水旁置學館,授徒達七百餘人,執教嚴厲有方,當時人稱儒林先生。著有《六經略注》。

平原世澤;

賢臣家聲。

——佚名撰常姓宗祠通用聯

全聯典指黃帝時的賢臣常先。

五言

山光悅鳥性;

潭影空人心。

——唐·常建撰常姓宗祠通用聯

此聯為常建《破山寺後禪院》詩句聯。唐代詩人常建(708—?),長安(今屬陝西)人。開元進士,與王昌齡榜曾任盱眙尉。其詩多為五言,常以山林、寺觀為題材,也有部分塞詩。有《常建集》。

六言

御封濮陽縣子;

雅號儒林先生。

——佚名撰常姓宗祠通用聯

上聯典指後魏車騎將軍秘書監常景,字永昌,涼州人。有才思,雅好文章。受敕撰門下詔書凡四十卷。普泰初,除車騎將軍秘書監,封濮陽縣子。官終儀同三司。著述凡數篇。下聯典指後魏宣威將軍常爽,字仕明,徙居涼州。少聰敏,五經百家,多所研綜。太武西征,拜審理威將軍。嘗教授門徒七百餘人,嚴厲有方。時人號為儒林先生。著有《六經略注》。

七言

安民不為妻損節;

開平獨佐主興邦。

——佚名撰常姓宗祠通用聯

上聯典指北宋臨邛人常安民,字希古,熙寧年間進士,任成都教授,任職期滿後就住在京城裡。妻子孫氏,是宰相蔡確妻子的妹妹,但他與蔡確從不來往。後官至御史,紹聖初年,被哲宗召見時,他指出權相章敦、蔡京的過錯,因此被流放二十年。下聯典指明初名將常遇春,字伯仁,懷遠人,善射而有勇力。元末參加朱元璋起義軍,為前鋒渡江攻取採石,屢次出奇兵擊敗元軍。朱元璋消滅張士誠、北上滅元,都用他做副將軍,與大將徐達共同領兵,軍中號稱“常十萬”,官至中書、右丞相,封鄂國公。洪武初年,與李文忠北上攻克開平,還師時病死,追封為開平王。

華陽國志德名遠;

開平武王恩威長。

——佚名撰常姓宗祠通用聯

上聯典指東晉史學家常璩,字道將,江原(今四川省崇慶)人。曾在成漢任散騎常侍等職,著有《華陽國志》等,為我國西南地區古史重要典籍。下聯典指明初名將常遇春(1330-1369),字伯仁,懷遠(今屬安徽省)人。元末參加朱元璋軍,為前鋒渡江取採石。元璋攻滅張士誠,北上滅元,都用他做副將軍,與大將軍徐達共同領兵。他自謂能以十萬眾橫行天下,軍中號稱“常十萬”。洪武二年(1369年),與李文忠攻克開平(治今內蒙古正旌旗東閃電河北岸)。還師時暴病身死。謚忠武,追封開平王。

一生常繼開平志;

千里聲傳任俠名。

——田漢撰常姓宗祠通用聯

此聯為當代詩人、劇作家、戲劇活動家田漢(1898-1968),撰贈當代著名文藝家常任俠聯。

八言

開國將軍,平定天下;

創興學校,領袖閩中。

——佚名撰常姓宗祠通用聯

上聯典指明初名將常遇春。下聯典指唐代門下侍郎常兗,以清儉自賢。後貶潮州刺史。建中初為福建觀察使。始閩人未知學,兗為設鄉校教導之。

![常[姓氏] 常[姓氏]](/img/d/4f1/nBnauM3X0IDM3cDN2MTMwMDMzQTM4YDM2YDMzQTNwAzMwIzLzEzL2AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)