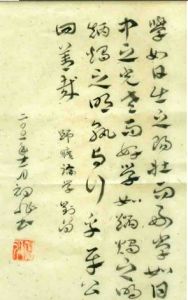

原文

晉平公問於師曠曰:“吾年七十,欲學,恐已暮矣。”師曠曰:“暮,何不炳燭乎?"平公曰:“安有為人臣而戲其君乎?”師曠曰:“盲臣安敢戲其君乎?臣聞之,少而好學,如日出之陽;壯而好學,如日中之光;老而好學,如炳燭之明,孰與昧行乎?”平公曰:“善哉!”選自西漢劉向編《說苑· 建本》)譯文

晉平公對師曠說:“我今年七十歲了,想要學習,恐怕已經晚了。”師曠回答說:“晚了?為什麼不把蠟燭點燃呢?”平公說:“昏庸君主,怎么還敢戲弄寡人!”師曠說:“雙目失明的我怎么敢戲弄君主呢?我聽說,少年時喜好學習,就如同初升太陽的陽光一樣(燦爛);中年時喜好學習,就像正午太陽的陽光一樣(強烈);晚年時喜好學習,就像拿著蠟燭照明。點上蠟燭走路和摸黑走相比,哪個更好呢?”平公說:“說得好啊!”文章點評

晉平公想要學習,卻擔心自己年齡已老。而師曠認為,人的一生都應該不斷學習。他形象地比喻;少年好學,好象初升的太陽,壯年好學,好象正午的陽光;老年好學,好比蠟燭的光明,也可以照亮人生的里程,雖然光線微弱,但總比摸黑走路要好得多。這一比喻,生動形象,人們容易理解,也容易接受,所以晉平公為之稱善。本篇的特點,在於採用形象的比喻。師曠的說辭,不是陳述抽象的道理,而是用日常生活的常識來闡發自己的主張。為了吸引對方的注意,師曠有意利用漢語一音多義的特點,用雙關的手法故意曲解晉平公的語意。晉平公所說“欲學,恐已暮矣,”其中的“暮”字,指的是年齡老大,已入暮年。師曠卻將“暮”字解釋為太陽已落,天色將晚,所以說:“暮,何不炳燭乎?”這樣的曲解,形同戲弄,正因為如此,師曠的話才引起晉平公的高度注意。以下師曠由“炳燭”自然導引出關於學習的比喻,留給對方的印象也就更為深刻了。先秦遊說之士的說辭往往有震撼人心的力量,其訣竅也就在這裡。 (岳珍)

注釋詞語

1.晉平公:春秋時期晉國國君。2.於:向。

3 吾:我

4.師曠:字子野,春秋時代晉國樂師。他雙目失明,仍熱愛學習,對音樂有極高的造詣。

5.恐:恐怕,擔心。

6.暮:本來是“天晚”的意思,這裡指“晚了”的意思。

7.何:為什麼。

8.炳燭:點燭,當時的燭,只是火把,還不是後來的燭。

9.安:怎么。

10.戲:作弄,戲弄。

11.盲臣:瞎眼的臣子。師曠為盲人,故自稱為盲臣。

12.臣:臣子對君主的自稱。

13.聞:聽說。

14.而:表並列,並且。

15.陽:陽光。

16.秉燭之明,孰與昧行乎:點上燭火照明比起在黑暗中走路,究竟哪個好呢?

17.孰與:相當於“……跟(與)……哪個(誰)怎么樣?”。

18.昧行:在黑暗中行走。昧,黑暗。

19.善哉:說得好啊!

20.日出之陽:初升的太陽,早晨的太陽。

21.日中之光:正午(強烈)的太陽光。。

22.好:愛好。

23.為:作為。

24.少:年少。

朗讀節奏

晉平公/問於/師曠/曰:“吾/年七十,欲學,恐/已暮矣。”師曠/曰:“何不/炳燭/乎?” 平公/曰:“安有/為人臣/而/戲其君/乎?” 師曠/曰:“盲臣/安敢/戲/其君?臣/聞之:少而好學,如/日出/之陽;壯而好學,如/日中/之光;老而好學,如/炳燭/之明。炳燭/之明,孰/與/昧行/乎?” 平公/曰:“善哉!”作者簡介

劉向(約公元前77—公元前6)原名劉更生,字子政。西漢經學家、目錄學家、文學家。沛縣(今屬江蘇)人。原名更生,字子政。楚元王劉交四世孫。宣帝時,為諫大夫。元帝時,任宗正。以反對宦官弘恭、石顯下獄,鏇得釋。後又以反對恭、顯下獄,免為庶人。成帝即位後,得進用,任光祿大夫,改名為“向”,官至中壘校慰。曾奉命領校秘書,所撰《別錄》,為我國最早的圖書公類目錄。治《春秋彀梁傳》。著《九嘆》等辭賦三十三篇,大多亡佚。今存《新序》、《說苑》、《列女傳》等書,《五經通義》有清人馬國翰輯本。原有集,已佚,明人輯為《劉中壘集》。閱讀提示

文中的晉平公年欲七十想要學習,但是怕自己這時學習為時已晚,而師曠卻勸他炳燭而學。接著師曠又打了三個比喻,年少時喜歡學習,好像是太陽剛剛出來時的陽光;壯年時喜歡學習,好像是正午的陽光,老年時喜歡學習,好像是點燃蠟燭照明時的光亮。師曠很巧妙地點明老年時讀書雖然趕不上少年和壯年時,但與摸黑走路相比較,還是好得多。從而成功地說服了晉平公,達到了勸學的目的。啟示

1人生學無止境,任何時候都應該抓緊學習。終生學習,受益終生。2“老而好學”雖比不上“少而好學”和“壯而好學”,但總比不好學好。要活到老,學到老。

3如果想立志學習就應該從當下開始,這樣才能成就一番事業。有志不在年高,活到老學到老。年紀性別和成功無關,只要有目標、有恆心、有決心,一定能成功。

問題

1.師曠是怎樣論好學的?這番言論巧妙在何處?文中的晉平公年逾七十想要學習,恐怕為時已晚,而師曠卻勸他炳燭而學。接著師曠又打了三個比喻,年少時喜歡學習,好像是太陽剛剛出來時的陽光;壯年時喜歡學習,好像是正午的陽光,老年時喜歡學習,好像是點燃蠟燭照明時的光亮。師曠很巧妙地點明老年時讀書雖然趕不上少年和壯年時,但與摸黑走路相比較,還是好得多。

2.師曠論好學的道理對你有何啟示?

有志不在年高,活到老,學到老。只要有目標,有恆有信心,有決心,年齡、性別、身份都是無關緊要的。活到老,學到老,為人要好學。只要你想學習,什麼時候學都不算晚的。

3.有哪些反問句 ?

“何不秉燭乎?” “安有為人臣而戲其君乎?” “盲臣安敢戲其君?孰與昧行乎?”

4.“善哉”句中的“善”的字面意義和蘊含的深層意義分別是什麼?

字面意義:讚許。深層意義:平公對師曠的讚許。

“少”、“壯”、“老”分別指什麼?

指:少年、壯年、老年。

5.文中師曠用了三個比喻,意在說明一個什麼道理?

文中把人生中的三個不同時期的學習喻為“日出之陽”、“日中之光”和“秉燭之明”,告誡人生學無止境,任何時候都應該抓緊學習。

得出道理:有志不在年高,活到老,學到老。只要有目標,有恆心,有信心,有決定,年紀、性別、身份都是和成功無關的。 如果大家把學習看成是一種生活方式,就會不斷的學習,終身學習,因為這時候學習已經成為了你的生活需求了。文章通過晉平公與師曠的對話,闡述師曠對學習的見解。文中把人生中的三個不同時期的學習喻為“日出之陽”、“日中之光”和“炳燭之明”,告誡人生學無止境,任何時候都應該抓緊學習.明確認識學習的重要性以及學習必須“積累”“堅持”“專一”的道理。.. 文章通過晉平公與師曠的對話,闡述師曠對學習的見解。

6.“少而好學,如日出之陽;壯而好學,如日中之光;老而好學,如秉燭之明”運用了哪兩種修辭手法?

是用了比喻和排比這兩種修辭手法,這也是師曠說服晉平公的技巧。

7.文中哪一句話直接解答了平公的疑問?

炳燭之明,孰與昧行呼?

8.本文題為《師曠論學》,那么“論學”的核心句是哪一句?概括起來,是什麼意思?

核心句:少而好學,如日出之陽;壯而好學,如日中之光;老而好學,如炳燭之明。意思是學習要趁年輕,越早越好。而我們也要活到老學到老。

作者背景

劉向(約前77—前6) 原名更生,字子政.西漢經學家、目錄學家、文學家。沛縣(今屬江蘇)人。楚元王劉交四世孫。宣帝時,為諫大夫。元帝時,任宗正。以反對宦官弘恭、石顯下獄,鏇得釋。後又以反對恭、顯下獄,免為庶人。成帝即位後,得進用,任光祿大夫,改名為“向”,官至中壘校慰。曾奉命領校秘書,所撰《別錄》,為我國目錄學之祖。治《春秋彀梁傳》。著《九嘆》等辭賦三十三篇,大多亡佚。今存《新序》、《說苑》、《列女傳》等書,《五經通義》有清人馬國翰輯本。原有集,已佚,明人輯為《劉中壘集》。《楚辭》是劉向在前人基礎上輯錄的一部“楚辭”體的詩歌總集,收入戰國楚人屈原、宋玉的作品以及漢代賈誼、淮南小山、莊忌、東方朔、王褒、劉向諸人的仿騷作品。【根據文言文概括的成語】

學無止境

名句格言

1.學而時習之,不亦說乎。 ——《論語》2.黑髮不知勤學早,白首方悔讀書遲。 ——顏真卿《勸學》

3.讀書破萬卷,下筆如有神。 —— 杜甫

4.活到老,學到老。 ——諺語

5.讀萬卷書,行萬里路。 ——劉彝

6.讀書百遍,其義自現。 ——《三國志》

7.博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。 ——《禮記》

8.讀書之法,在循序而漸進,熟讀而精思。 ——朱熹

9.博觀而約取,厚積而薄發。 ——蘇軾

10.少壯不努力,老大徒傷悲。 ——漢樂府《長歌行》

11.少而好學為不知,老而好學為不足。——陳志歲《載敬堂集》

12業精於勤而荒於嬉,行成於思而毀於隨。——韓愈

13天才就是無止境刻苦勤奮的能力。——卡萊爾

14聰明出於勤奮,天才在於積累。——華羅庚

15好學而不勤問非真好學者。——格言

16書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟。——格言