足球運動員

個人簡介姓名:希克梅特

英文名: Hikmet

生日:1982-03-24

場上位置:後腰

身高:178厘米

體重:公斤

慣用腳:右腳

出生地:未知(土耳其)

國籍:土耳其

代表國家隊:出場0次,進0球

歐洲三大杯:出場0次,進0球

歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球

| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | |

| 2010/11 | 卡拉比克運動 | 5 | 土耳其 | 1 |

土耳其著名詩人

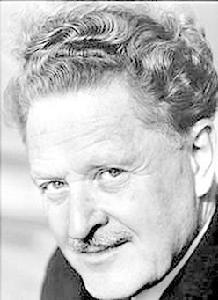

那耶姆·希克梅特(1902-1963年)土耳其著名詩人、劇作家和社會活動家。

1902年1啟20日,希克梅特出生於土耳其薩洛尼卡(現在希臘境內)的一個貴族家庭。幼時隨父母遷到土耳其故都君士坦丁,在那裡受過良好的教育,後來進入海軍學校學習。

第一次帝國主義世界大戰,對希克梅特產生了重大的影響。戰爭的結果,土耳其成了戰敗國,協約國帝國主義對它進行了瘋狂而殘酷的掠奪,制定並準備實行一個龐大的瓜分計畫。

希克梅特

希克梅特1921年,希克梅特的《精製的山羊皮裝幀的書》問世。它表明,作為一個反對民族壓迫、社會壓迫以及其他各種壓迫的英勇戰士,他的社會政治觀點和藝術觀點開始形成了。在這一年,希克梅特到了他嚮往已久的蘇維埃俄國,成了東方勞動者共產主義大學的學員。此刻,土耳其國內發生了野蠻迫害土耳其共產黨人的事件,資產階級政府對共產黨人採取高壓手段,共產黨人的代表大會被禁止在安卡拉召開,許多共產黨人遭逮捕,以共產黨總書記穆斯塔法·蘇布西為首的十五名幹部慘遭殺害。希克梅特聽到這個不幸的訊息後十分悲憤,他以《我的心》——“紀念十五個犧牲的同志”為題作詩,來表達自己的悼念之情。他寫道:

"十五處傷口在我的胸間

……

十五把刀子插在我的胸間

十五把刀子強制我沉默

但是我的心在響

在響

它將不斷地響,響!"

在蘇聯,希克梅特一住就是四年。他學習革命理論,努力掌握馬克思主義科學,同蘇維埃人民共同生活、戰鬥。他寫詩,發表文章,編寫腳本,導演戲劇……當饑荒嚴重襲來時,他撰寫了《飢餓的人們的瞳孔》,把蘇維埃人民的饑荒看成自己的饑荒,認為“他們的痛苦,就是我們的痛苦”,表達了對蘇維埃國家深厚的革命同情心。當列寧逝世時,希克梅特以極為悲痛的心情,寫出了《列寧之死》一詩,同蘇聯人民一起承受著不幸的打擊。他高度讚頌列寧,認為:

"在戰鬥中最先走過了

歷史轉彎的人

在大風暴的時代中最先

看到了燈塔的人,

不會死!"

列寧就是這樣的人。希克梅特和馬雅可夫斯基交往甚密。在東方勞動者共產主義大學,他同肖三等中國共產主義進步青年多有相識,曾著詩讚揚中國青年們的英勇鬥爭。

1924年,希克梅特從蘇聯回到土耳其。回國後,他從事文學創作,撰寫詩歌,參加進步報刊出版工作。在這一年,希克梅特參加了土耳其共產黨。

1927年,希克梅特再次去蘇聯。蘇維埃國家的現實以及他同馬雅可夫斯基的友誼,為他的創作進入一個新的階段打下了基礎。他還在土耳其時對舊詩體格律提出的異議,此時獲得了新的力量。以他青年時期曾流浪過的安那托里亞為背景撰寫的《安那托里亞的傳奇》一詩,以及《太陽頌》、《裏海》和《垂柳》等幾部詩作,形式優美,充滿革命象徵主義和激昂慷慨的情緒。

1928年,希克梅特的第一本詩集在巴庫出版。這一年他又從蘇聯回到土耳其。回到祖國後,他積極參加進步雜誌《Resimliay》的出版工作,繼續尋求詩的新內容,聲韻的新形式。三十年代,他先後創作了幾部詩歌體裁的長篇作品。長詩《哲孔達與蕭》,是受中國革命的影響寫出的,形式曲折複雜,獨具一格,人物的獨白和對白時常被作者——看來是所描寫事件的參加者——的話所打斷。1932年希克梅特撰寫的史詩小說《貝涅治為什麼自殺》,描寫了印度人民革命運動的事件,它把散文和詩結合起來,有幻想又有現實,回憶了那種充滿悲觀和精神上非常痛苦的世界。這一時期,希克梅特還撰寫了諷刺劇《骷髏》,對資產階級道德的虛偽性進行了尖銳的抨擊。

希克梅特除了撰寫詩歌、編寫劇本和發表諷剌作品外,還寫出了《德國法西斯主義和種族義》(1936年)、《在新憲法基礎上的蘇維埃民主》〈1936年〉等政論作品。

希克梅特,作為一個經過鍛鍊的革命家和共產黨員,把他的整個生命和全部智慧獻給了土耳其人民解放事業。為此,土耳其反動統治階級封閉他所辦的報紙、雜誌,禁止他的書籍出版,不斷地對他加以迫害。他不止一次地被捕入獄,甚至交由軍事法庭進行審判,幾次判以重刑乃至死刑。只是由於人民民眾的反對、聲援和鬥爭,他的死刑才被撤銷,徒刑才被減輕。1938年8月,希克梅特再次被捕,理由是:在黑海水兵和軍官學校的學生中,有人讀他的詩,收藏他的作品。政府以此為罪名判處他二十八年六個月的單獨監禁。這表明,希克梅特的詩不僅被印成書籍,而且它已經成為人民手中爭取自由和平的武器,……使那些腦滿腸肥的將軍和老闆們深深地感到懼怕"。但是,不管是猖狂的白色恐怖,還是難以忍受的監獄生活條件和殘酷的刑罰,都沒有使希克梅特屈服。希克梅特在囚籠中堅定地表示:象從前一樣,“我還是那顆心,還是那顆頭顱"。面對死亡,他一刻不停地宣傳共產主義,撰寫出若千部劇本和無數首詩歌。表達了他的視死如歸的決心。

希克梅特的聲音透過鐵窗傳遍了世界。土耳其人民和各國進步人士強烈要求“釋放希克梅特”。為了援救希克梅特出獄,在土耳其甚至專門出了一種刊物叫《那耶姆·希克梅特》。儘管統治階級殘酷地鎮壓一切進步民主運動,但援救希克梅特的運動,在土耳其還是迅速而規模宏大地展開了。當詩人的七十多歲的老母親站在伊斯坦堡的大橋上,手拿一塊標浯:“要求釋放我的兒子”時,在僅僅四十五分鈔之內就有三、四千人簽了名,而且都寫下了自己的住址。可見人民是多么熱愛自己的詩人。

在土耳其人民和諷際進步輿論的強大壓力下,被囚禁十七年之久的希克梅特於1950年夏天獲釋出獄。出獄後,他被迫流亡國外,並被剝奪了土耳其國籍。1951年在蘇聯定居。此間,他創作了《關於土耳其的一個故事》(又名《土耳其之歌》)等三個劇本和電影劇作《全世界為和平而鬥爭》。希克梅特還在這一時期先後訪問了羅馬尼亞、捷克斯洛伐克、德意志民主共和國等。

1951年起,希克梅特任世界和平理事會理事,後任常務委員會委員、主席團成員。這一年的11月17 口,希克梅特以他對爭取人類和平的卓越貢獻和在進步文學運動中的卓越成就,獲得了國際獎金評議委員會授予的1950年度的國際和平藝術獎金。

1952年10月,在北京召開了亞洲及太平洋區域和平會議。希克梅特出席了這次區域性的國際和平會議,他在大會上發表了熱情洋溢的演說,提出“各國人民應該可以按照他們自己的願望享受和平,並按照他們喜歡的方式過生活”。在這次在會議上建立的亞洲及太平洋區域和平聯絡委員會中,希克梅特當

希克梅特作品

希克梅特作品希克梅特對中國人民一貫熱情友好,堅決支持中國人民的革命鬥爭。如前所述,他曾以《哲孔達與蕭》一詩歌頌中國人民和青年的革命鬥爭。在囚禁中,他曾對一位醫生言道:“我的心一半在土耳其,一半在中國”。1951年9月,希克梅特寫信給中國人民,表達他對中國人民和新中國的熱愛。1952年9、10月間,他在中國訪問期間,曾廣泛地接觸中國各界人士,出席各種集會,應邀參加國慶觀禮。當時他熱情洋溢地說:他“有生以來……只有在蘇聯才看到過的那么好、那么快樂、那么勝利的人民,現在在北京也看到了”。

1960年,希克梅克又被推舉為世界和平理事會國際和平獎金評議委員會主席。

希克梅特一生著有許多詩篇、劇本、小說和政治論文。除前面已提到的外,還有劇本《愛情的傳說》、《第一個幸福的日子》以及小說《羅曼蒂克》等,他的主要著作《希克梅特詩集》曾被譯成漢文在中國出版。

1963年6月3日,希克梅特逝世於莫斯科。