相關背景

巴赫a小調協奏曲

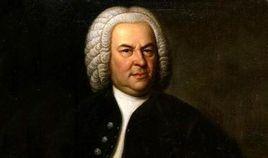

巴赫a小調協奏曲過去,根據一般的推測,大多數文獻將巴赫(JohannSebastianBach,1685-1750)現存的三部小提琴協奏曲(BWV1041-1043,巴赫的古鋼琴協奏曲大都改編自小提琴或木管協奏曲,例如BWV1058即改編自BWV1041,從這些古鋼琴協奏曲中可以推斷巴赫的小提琴協奏曲創作數量肯定多於現存的這三首)的創作年代定位於科藤時期的1720年前後,但根據20世紀末以來的最新音樂學研究,學者們開始懷疑這些作品應該屬於後來的萊比錫時期(1723-1750),或者折衷的情況是這些作品最初創作於科藤,在萊比錫期間巴赫又對它們進行了重新修訂。對此,直接的證據在於這些作品最原始的樂譜只能回溯到1730年左右,而巴赫在1729年3月恰好接管了萊比錫的大學音樂社(collegium musicum),又增加了給大學社每周的例行音樂會安排樂曲的任務,為此他修訂和新創作了大量作品並專門為演出準備了分譜,其中包括這三首小提琴協奏曲。另一方面,從創作風格上來看,在這幾部作品中所體現出的崇高深刻的藝術取向以及爐火純青的復調技巧顯然有別於科藤時期所慣常的那種熱熱鬧鬧無傷大雅的宮廷社交氛圍(如《布蘭登堡協奏曲》等),這尤其體現在《a小調小提琴協奏曲》(BWV1041)和《d小調雙小提琴協奏曲》(BWV1043)中。

然而,自19世紀以來在巴赫的各類作品被逐漸發掘和復興的過程中,人們對於他的小提琴協奏曲所燃起的熱情相對較晚。直至20世紀上半葉以前,聽眾們仍然沉浸在浪漫主義時期小提琴協奏曲那豐滿誇張的交響化織體和令人目眩神迷的炫技風格中。例如,著名小提琴教育家奧厄(Leopold Auer,1845-1930)就曾發表過明顯帶有時代局限的論斷:“[巴赫的小提琴協奏曲]無論就音樂內容而言或從專門的小提琴技巧興趣的觀點(我不是指它們在教學上的寶貴价值)來看,都不及他的其它小提琴作品”。尤其是這首《a小調小提琴協奏曲》(BWV1041),由於所需要的演奏技巧門檻較低,長期以來經常被程度有限的學習者們當作教材使用(如今又被列為中低級別的考級曲目),多少給這部作品的聲譽帶來一些負面影響。而事實上,根據前述觀點,BWV1041中的崇高藝術境界、有機統一的均衡結構以及縝密復調思維顯然在某種程度上勝出通常被稱作《E大調第二小提琴協奏曲》的BWV1042,屬於巴赫最成熟的傑作之列。

音樂分析

1. 第一樂章:無速度標記,通常按快板(allegro)演奏,2/4拍,a小調

樂曲照例由一個支配整個樂章的基本主題開始,該主題具有果斷、有力的特點(例1 ): 例1 第一樂章開頭的t1 材料與維瓦爾第同調協奏曲開頭相比較隨後樂隊將這一主題加以發展延伸,構成了這個樂章完整的全奏部分,並引出了獨奏小提琴略帶憂思又有幾分自信炫耀性質的主題(例 2 ): 例2 第一樂章的獨奏材料s1 這個主題緊接著由十六分音符逐漸向下摸進,似乎越來越失去了原先的力量,直到樂隊中再次出現全奏材料t1 時才跟著變得堅強起來。然後,獨奏小提琴演奏了一個運動感很強、調性不穩定的連線句(例 3 ),將音樂引到了 C 大調,全奏部分也乘機又完整的再現了一次並轉到e 小調,其間由獨奏小提琴插入一些裝飾性的音符。 例3 第一樂章的獨奏材料s2 在全奏和獨奏的這種互相競爭而又交相輝映的氣氛下,樂章漸入佳境。這也是巴洛克協奏曲快板樂章回歸曲式的基本特點,而其中各個聲部連綿不斷、追逐呼應的豐滿線條以及獨奏與協奏聲部水乳交融的緊密聯繫,則明顯屬於巴赫個人的大膽創新。此樂章的整體結構如表1 所示。結構功能材料調式調性備註近似呈示部 全奏1(1-24) t1,t2,t3,t4,t5 a 獨奏1a(25-39) s1 a 調性經過a-C-a, 33-39小節樂隊奏t1材料 全奏(40-43) t1 a 獨奏1b(44-51) s2 a-C 調性經過a-e-d-C 全奏2(52-84) t1,t2,t3,t4,t5 C-e 其中t3,t4由獨奏小提琴穿插裝飾 近似展開部 獨奏2a(85-101) s1,t2 e -d 後半部分展開t2,調性經過e-a-d-G-C-F-d 全奏(102-105) t1 d 獨奏2b(106-122) t2,s3 d-a 展開t2並連線,s3為連線性新材料 全奏(123-126) t1 a 獨奏2c(127-142) t2,s2 a-c-a 展開t2,調性經過a-d-g-c,s2經過c-g-d-a 近似再現部 全奏3(143-171) t1,t3,t4,t5 a 省略了t2,t3和t4由獨奏小提琴穿插裝飾 表1 第一樂章曲式結構s1,t1 等部分主要材料可參見譜例在由s1 引入的發展性中段中,大量使用了全奏材料t2 (例4 ),頻繁利用模進轉調等手法進行了充分的展開,使中段具有了相當的戲劇性和緊張度(這在巴洛克協奏曲中並不多見),也為最後的再現部分作了非常到位的鋪墊。 例4 第一樂章的全奏材料t2 2. 第二樂章:行板(andante),4/4拍,C大調比起維瓦爾第等前輩的類似甜美樂章,巴赫這首協奏曲的慢樂章中充滿了更為深刻的抒情性和哲理性。樂章有一段 4 小節的前奏(例5 ):低聲部循環反覆的固定音型,上方聲部同樣周期的旋律起伏,仿佛意味著宇宙間天體運行、四季更替的永恆鐘擺,營造了深沉而虔誠的宗教性氛圍。 例5 第二樂章引子的全奏材料t1 和t2

樂曲照例由一個支配整個樂章的基本主題開始,該主題具有果斷、有力的特點(例1 ):

例1 第一樂章開頭的t1 材料與維瓦爾第同調協奏曲開頭相比較

隨後樂隊將這一主題加以發展延伸,構成了這個樂章完整的全奏部分,並引出了獨奏小提琴略帶憂思又有幾分自信炫耀性質的主題(例 2 ):

例2 第一樂章的獨奏材料s1

這個主題緊接著由十六分音符逐漸向下摸進,似乎越來越失去了原先的力量,直到樂隊中再次出現全奏材料t1 時才跟著變得堅強起來。然後,獨奏小提琴演奏了一個運動感很強、調性不穩定的連線句(例 3 ),將音樂引到了 C 大調,全奏部分也乘機又完整的再現了一次並轉到e 小調,其間由獨奏小提琴插入一些裝飾性的音符。

例3 第一樂章的獨奏材料s2

在全奏和獨奏的這種互相競爭而又交相輝映的氣氛下,樂章漸入佳境。這也是巴洛克協奏曲快板樂章回歸曲式的基本特點,而其中各個聲部連綿不斷、追逐呼應的豐滿線條以及獨奏與協奏聲部水乳交融的緊密聯繫,則明顯屬於巴赫個人的大膽創新。此樂章的整體結構如表1 所示。

| 結構功能 | 材料 | 調式調性 | 備註 |

| 近似呈示部 | |||

| 全奏1(1-24) | t1,t2,t3,t4,t5 | a | |

| 獨奏1a(25-39) | s1 | a | 調性經過a-C-a, 33-39小節樂隊奏t1材料 |

| 全奏(40-43) | t1 | a | |

| 獨奏1b(44-51) | s2 | a-C | 調性經過a-e-d-C |

| 全奏2(52-84) | t1,t2,t3,t4,t5 | C-e | 其中t3,t4由獨奏小提琴穿插裝飾 |

| 近似展開部 | |||

| 獨奏2a(85-101) | s1,t2 | e -d | 後半部分展開t2,調性經過e-a-d-G-C-F-d |

| 全奏(102-105) | t1 | d | |

| 獨奏2b(106-122) | t2,s3 | d-a | 展開t2並連線,s3為連線性新材料 |

| 全奏(123-126) | t1 | a | |

| 獨奏2c(127-142) | t2,s2 | a-c-a | 展開t2,調性經過a-d-g-c,s2經過c-g-d-a |

| 近似再現部 | |||

| 全奏3(143-171) | t1,t3,t4,t5 | a | 省略了t2,t3和t4由獨奏小提琴穿插裝飾 |

結構功能

材料

調式調性

備註

近似呈示部

全奏1(1-24)

t1,t2,t3,t4,t5

a

獨奏1a(25-39)

s1

a

調性經過a-C-a, 33-39小節樂隊奏t1材料

全奏(40-43)

t1

a

獨奏1b(44-51)

s2

a-C

調性經過a-e-d-C

全奏2(52-84)

t1,t2,t3,t4,t5

C-e

其中t3,t4由獨奏小提琴穿插裝飾

近似展開部

獨奏2a(85-101)

s1,t2

e -d

後半部分展開t2,調性經過e-a-d-G-C-F-d

全奏(102-105)

t1

d

獨奏2b(106-122)

t2,s3

d-a

展開t2並連線,s3為連線性新材料

全奏(123-126)

t1

a

獨奏2c(127-142)

t2,s2

a-c-a

展開t2,調性經過a-d-g-c,s2經過c-g-d-a

近似再現部

全奏3(143-171)

t1,t3,t4,t5

a

省略了t2,t3和t4由獨奏小提琴穿插裝飾

表1 第一樂章曲式結構s1,t1 等部分主要材料可參見譜例

在由s1 引入的發展性中段中,大量使用了全奏材料t2 (例4 ),頻繁利用模進轉調等手法進行了充分的展開,使中段具有了相當的戲劇性和緊張度(這在巴洛克協奏曲中並不多見),也為最後的再現部分作了非常到位的鋪墊。

例4 第一樂章的全奏材料t2

2. 第二樂章:行板(andante),4/4拍,C大調

比起維瓦爾第等前輩的類似甜美樂章,巴赫這首協奏曲的慢樂章中充滿了更為深刻的抒情性和哲理性。樂章有一段 4 小節的前奏(例5 ):低聲部循環反覆的固定音型,上方聲部同樣周期的旋律起伏,仿佛意味著宇宙間天體運行、四季更替的永恆鐘擺,營造了深沉而虔誠的宗教性氛圍。

例5 第二樂章引子的全奏材料t1 和t2

在稍稍沉寂後,一個冥想而多情的主題降臨到了這片靜謐的氣氛中(例 6 ):

例6 第二樂章的獨奏材料s1

s1 的第一次小心翼翼的陳述是試探性的,不久便被嚴肅而強大的間奏(t1 )所打斷。相比之下,獨奏的s2 主題顯得更為理智而富於曲折的敘事性(例7 ),情緒雖幾經起伏(特別是在d 小調上失落的連續下行嘆息,以及隨後鼓足勇氣在G 大調上沖向最高音的強烈對比),但始終保持了三連音為主的文雅敘述節奏。

例7 第二樂章的獨奏材料s2 ,樂譜下方標註了調性變化

隨後,獨奏材料s1,s2 在樂隊周期性運動的背景下,先後在C-G-d-a-e-g-c-C 等調式調性上交替生長和變化(樂章結構如表2 所示),在經歷了陰霾、孤寂等風風雨雨的洗禮後,變得逐漸堅強起來。當獨奏小提琴在 C 大調上再現s2 時,那種祥和的回歸感和黎明的希望讓人無比欣慰。這個樂章總共不過六七分鐘,但給人的感覺卻像是整個春夏秋冬的更替。

結構功能材料調式調性備註呈示部 前奏 (1-4) t1,t2 C 由固定低音音型構成的前奏獨奏1(5-6) s1 C 間奏1(7-8) t1 C 獨奏2(9-15) s2 C-G 調性經過C-G-C-G-d-G 中部 間奏2(15-16) t1 G 獨奏3(17-20) s1 d 對原先短小的s1中間進行了較大拓展 間奏3(21-22) t3 d 織體不變,上方聲部旋律線稍有變化獨奏4(23-28) s2 d-a 調性經過d-a-e-a 間奏4(29-30) t2 a 獨奏5(31-36) s1 g-C 對s1進行了較大拓展和裝飾,調性經過g-c-C 再現部 間奏5(37-38) t1 C 獨奏6(39-42) s2 C 調性經過C-g-C,有所縮短 間奏6(43-44) t4 C 織體不變,上方聲部旋律線稍有變化尾聲 (46-47) s3 C

| 結構功能 | 材料 | 調式調性 | 備註 |

| 呈示部 | |||

| 前奏 (1-4) | t1,t2 | C | 由固定低音音型構成的前奏 |

| 獨奏1(5-6) | s1 | C | |

| 間奏1(7-8) | t1 | C | |

| 獨奏2(9-15) | s2 | C-G | 調性經過C-G-C-G-d-G |

| 中部 | |||

| 間奏2(15-16) | t1 | G | |

| 獨奏3(17-20) | s1 | d | 對原先短小的s1中間進行了較大拓展 |

| 間奏3(21-22) | t3 | d | 織體不變,上方聲部旋律線稍有變化 |

| 獨奏4(23-28) | s2 | d-a | 調性經過d-a-e-a |

| 間奏4(29-30) | t2 | a | |

| 獨奏5(31-36) | s1 | g-C | 對s1進行了較大拓展和裝飾,調性經過g-c-C |

| 再現部 | |||

| 間奏5(37-38) | t1 | C | |

| 獨奏6(39-42) | s2 | C | 調性經過C-g-C,有所縮短 |

| 間奏6(43-44) | t4 | C | 織體不變,上方聲部旋律線稍有變化 |

| 尾聲 (46-47) | s3 | C |

結構功能

材料

調式調性

備註

呈示部

前奏 (1-4)

t1,t2

C

由固定低音音型構成的前奏

獨奏1(5-6)

s1

C

間奏1(7-8)

t1

C

獨奏2(9-15)

s2

C-G

調性經過C-G-C-G-d-G

中部

間奏2(15-16)

t1

G

獨奏3(17-20)

s1

d

對原先短小的s1中間進行了較大拓展

間奏3(21-22)

t3

d

織體不變,上方聲部旋律線稍有變化

獨奏4(23-28)

s2

d-a

調性經過d-a-e-a

間奏4(29-30)

t2

a

獨奏5(31-36)

s1

g-C

對s1進行了較大拓展和裝飾,調性經過g-c-C

再現部

間奏5(37-38)

t1

C

獨奏6(39-42)

s2

C

調性經過C-g-C,有所縮短

間奏6(43-44)

t4

C

織體不變,上方聲部旋律線稍有變化

尾聲 (46-47)

s3

C

表2 第二樂章曲式結構 部分主要材料可參見譜例

在最後由平穩的音階組成的結束句中( 例8) ,體現了某種超然物外的“神性”。也許,巴赫本人正是以這樣平和而樂觀的心態來面對命運的捉弄和人世間的種種磨難,正如這緩緩流動的音符般超脫。

例8 第二樂章尾聲的獨奏材料s3

3. 第三樂章:很快的快板(Allegro assai),9/8拍,a小調在經過了充滿哲理的沉思後,第三樂章確實需要放鬆一下。巴赫採用了熱鬧的三拍子吉格舞曲作為終曲,活潑而富有彈性的舞蹈節奏非常鮮明,幾乎讓人感覺不到其中還暗藏著精湛的復調技巧——樂章的全奏部分是按照賦格手法來寫作的。主題 t1 和對題t2 (例9 )自如的穿梭于樂隊的各個聲部中,其中t1 先後於第1 、5 、9 、15 小節出現於第一小提琴( + 獨奏小提琴)、第二小提琴、通奏低音和中提琴聲部,使音樂在歡快的氛圍中還散發出統一均衡的高雅美感與輕鬆詼諧的智力趣味。 例9 第三樂章的全奏材料t1 和t2 ,以對位形式出現

3. 第三樂章:很快的快板(Allegro assai),9/8拍,a小調

在經過了充滿哲理的沉思後,第三樂章確實需要放鬆一下。巴赫採用了熱鬧的三拍子吉格舞曲作為終曲,活潑而富有彈性的舞蹈節奏非常鮮明,幾乎讓人感覺不到其中還暗藏著精湛的復調技巧——樂章的全奏部分是按照賦格手法來寫作的。主題 t1 和對題t2 (例9 )自如的穿梭于樂隊的各個聲部中,其中t1 先後於第1 、5 、9 、15 小節出現於第一小提琴( + 獨奏小提琴)、第二小提琴、通奏低音和中提琴聲部,使音樂在歡快的氛圍中還散發出統一均衡的高雅美感與輕鬆詼諧的智力趣味。

巴赫a小調協奏曲

巴赫a小調協奏曲例9 第三樂章的全奏材料t1 和t2 ,以對位形式出現

結語

總的說來,在這首近乎無瑕的協奏曲中,巴赫當時僅作為一位“很懂對位的管風琴師”,以平常人的超脫心態,在不經意間塑造了令後世難以超越的樂觀、樸素、雅致而又滲透著宗教虔誠的音樂形象。兩端的快樂章反映出巴洛克協奏曲的高度成熟,其中巴赫通過嫻熟的復調手法對主題動機進行充分展開營造出了同時代作品中罕有的戲劇張力與表現力;而中間的慢樂章,用著名音樂學家楊燕迪教授的話來說“折射出巴羅克時代節奏體系和旋律風格中‘控制’與‘自由’的辯證關係……以妥帖的音響語言近乎完美地象徵著人世天地間方正與曲折、陽剛與陰柔、執著與隨意,乃至男性與女性、群體與個體、理性與感性之間的複雜糾葛。我們當然不知道,巴赫在創作此曲時是否明確意識到如此深遂的象徵意味。但純音樂的優越之處恰恰在這裡——它什麼都沒有說,但它說得比任何語言都更加透徹。”