簡介

巴克拉水利樞紐(BhakraProject)位於喜馬偕爾邦印度河支流薩特萊傑(Sutlei)河上游的巴克拉峽谷進口處,印度綜合利用印度河東部支流水資源的骨幹水利樞紐工程。壩址控制流域面積56980km2,年平均徑流量168億m3。水庫總庫容96.2億m3,有效庫容71.9億m3。工程的主要任務是發電和灌溉,兼有防洪作用。水電站總裝機容量120萬kW。灌區分布在旁遮普邦、哈里亞納邦和拉賈斯坦邦,總灌溉面積約266.7萬hm2。灌溉引水渠上設有一座15.4萬kW水電站。1960年印巴兩國簽訂了印度河用水條約,規定印度河東部3條支流(拉維河、比阿斯河、薩特萊傑河)水量歸印度使用。為了充分利用這3條支流的水資源,印度修建了一些水利工程。例如,把比阿斯河的部分水量調入薩特萊傑河的比阿斯——薩特萊傑引水發電工程,其引水隧洞最大流量為255m3/s。這些工程完成後,不僅擴大了巴克拉壩的效益,而且使巴克拉壩成為系統中的骨幹工程。壩址資料

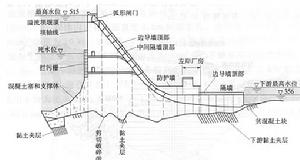

壩基為砂岩和黏土岩互層。混凝土重力壩高226m,壩頂高程518.11m,壩頂長518m,體積413萬m3。溢流壩在河床中部,設有頂部表孔和兩排壩內深孔,總泄流量8212m3/s。左、右岸設壩後式廠房,分別裝有5台10.8萬kW和5台13.2萬kW水輪發電機組。