作品簡介

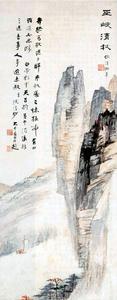

《巫峽清秋》這幅作品尺寸為:870×48厘米。圖畫上的鈐印是:大風堂、張爰、大千大利、三千大千、張爰私印、蜀客、大千無恙。落下款識為:1.巫峽清秋。2.妾住長乾近鳳台,君行灩浪成堆,愁風愁水日千回。斷雁不傳雲路信,寒雅自引客舟來,襄王神如費疑猜。浣溪沙。大千居士並題。3.丙子十月予與非廠合作,賑濟故都西郊赤貧畫展。永吉仁兄慨捐重金,因舉此為報,並記數語,弟爰。作品欣賞

《巫峽清秋》此圖為巫峽秋景,危岩峭壁,山勢險峻,遠山呈褐紅色,船行江中,雲霧繚繞,

作者簡介

張大千(1899-1983)原名正權,後改名爰,小名季,又名季爰。號大千、大千居士,以號行。畫室名大風堂。四川內江人。張大千 在現代藝壇上,張大千大概是成就最高的國畫家了。擅長

他精山水、工人物、善花草,還能書會鑾,我不知能出其右者誰?比起會畫來,張大千的書法略遜一籌,但另有一功,不可小看。這款“張大千”三字簽名,就既見功力又有特色。“張”字重心在左上,結構上收下放,很有畫意,又具張力;“大千”兩字處在一起,且“大”字籠罩著“千”字,有呵護之意;“張”字又與“大千”兩字拉開一段距離,有疏有密,結構不呆板,有變化。縱觀三字,均貫串在同一重心線上,所以圖式空靈而重心安穩,視覺效果很好。赴台原因

張大千為什麼要在成都解放前夕離蓉赴台呢?關於這個問題,我曾請教過上世紀三四十年代長期在張大千身邊學畫的劉力上。劉力上告訴我說,大千先生在政治上是一個無黨派人士,他無求於國民黨,只是與國民黨的一些上層人物于右任、張群、羅家倫有些往來,也僅止於藝術交往。因此不能把他的離鄉赴台,看作是投奔國民黨。至於他對共產黨,去國前既無恩怨,也無往來。不過,1949年初,大千先生在香港曾應何香凝之求,為共產黨領袖毛澤東畫了一幅荷花,並題了“潤之先生”的上款。如果說大千先生當時對共產黨已有不滿情緒,怕是不會題款相贈的。新中國成立後,中共高層領導曾多次過問張大千的回歸問題。據張大千的好友謝稚柳告訴我說,1950年代初,陳(毅)老總問過他,中國畫家誰畫得好?他說當然是張大千。陳毅又問,“張大千現在何處?”謝稚柳答“在海外”。陳老總讓謝稚柳寫信勸他回來。又據葉淺予回憶,周總理也多次過問張大千,一次是讓他和徐悲鴻聯名寫信勸張大千回國,一次是張大千的家屬楊宛君捐贈了張大千的一批敦煌壁畫臨摹稿,周恩來獲悉後,親自指示文化部頒發4萬元獎金,並過問獎金的分配,要留2萬元給大千先生回來後用。除此之外,周總理還指示有關部門,擇機動員張大千回國。

謝家孝在《張大千的世界》中,記載了1956年中國商業代表團團長與張大千在酒宴上的一段對話。

團長:“上海一別,不知近況如何?”

張大千:“國破家亡,亡命天涯,哪有什麼好日子好過啊,欠了一身債!”

團長:“欠了多少債?”

張大千:“不多,二三十萬美金!”

團長:“人民政府可以代你還債,只要你肯答應回去。”

張大千:“我張大千一生,自己的債自己了。想當年在敦煌,我也欠了幾百條金子的債,人家說我發掘藝術有功,可以申請政府補助。我都不肯,我不管你說的是啥子政府。政府的錢是國家的,怎好拿國家的錢給私人還債?”

幾巡茅台之後,賓主都已醉醺醺,主人站起來說:“張先生,你究竟站在哪一邊,今天最好表明態度。”

張大千一拍桌子,站起來說:“我張大千行不改名,坐不改姓,向來站在哪一邊,就站在哪一邊。”

1981年,謝稚柳在香港答記者問時,談到了張大千回內地的問題,他的看法是:“我也希望他回去,但我決不勸他回去。原因有二:第一,張大千自由散漫,愛花錢,在國內,沒有這樣的條件。第二,張大千自由主義很強烈。要是讓他當人大代表、政協委員、美協理事等職,經常要開會,肯定吃不消。張大千這人,只適宜寫畫,不適宜開會,他不擅說話,更不擅作大報告。”謝稚柳是大千上世紀三四十年代的至交好友,對他的個性脾氣自然了如指掌,這兩點是從他的生活作風和個性上,道出了他不願回歸的原因。除了謝稚柳說的兩點原因外,還有兩條是張大千不願歸來的重要原因:一是經濟方面,二是政治方面。經濟方面,新中國成立初期,困難重重,百廢待興。公私合營前,除少數私方人員外,絕大部分人員先實行供給制,後是低薪。衣食住行外,所剩無幾。很少有人會用錢來收藏字畫,藝術市場十分蕭條,既無國內市場,更無海外市場,中國畫沒有出路,絕大多數中國畫家改畫連環畫、年畫或廣告設計,有的從事美術教育,只有極少數畫家(如齊白石)還能堅持賣畫為生,但價格甚低。當年齊白石一幅畫,只有幾十元,還不太好賣……對張大千來說,有沒有藝術市場(即賣畫環境)是他安身立命的重要問題,這是張大千不願回國在經濟方面的重要原因之一。

原因之二,張大千的家是一個大家庭,這個大家庭中有不少人需要他照料接濟,諸如他的二嫂、三哥三嫂、四哥及兩房夫人,都是年逾花甲或沒有收入的老人(還不包括子侄輩中的困難戶),據了解,張大千在海外站穩腳跟後,每月按時給三哥三嫂一房寄的生活費是一百港幣(上世紀約合人民幣四五十元),這在五六十年代中小城市,相當於四五個人的生活費;如果張大千回國,沒有賣畫的環境,不要說幫助這些親友了,恐怕連他自己一大家妻兒的生活也難以維持了。

從政治上看,上世紀五六十年代政治運動不斷,“土改”“肅反”“三反五反”“整風反右”“反右傾”“社教”,一直到“文化大革命”。這些政治運動,張大千雖然不明究竟,但是他有一些親友、畫界朋友在運動中受到了各種傷害。通過香港新聞媒介和親友書信傳遞,使他對共產黨的政治運動有些害怕。

說張大千一點兒也不想回來看看,看看故鄉的親人,看看老朋友,那是有點不近情理的。