形態特徵

巨鷺

巨鷺巨鷺是世界上最大的鷺鳥,體高1.20-1.50米,翼展1.85-2.30米,體重4.3-4.5千克。它們飛行得很慢,仿佛很笨重,雙腳並不平放。雄鳥及雌鳥長相相近,整體呈灰色及栗色。冠、面部、背部及頸部兩側都是栗色的。下巴、喉嚨、前頸及上胸都是白色的,在前頸及上胸間有黑色斑紋。下胸及腹部都是淺黃色,有黑色斑紋。上頜黑色,眼睛部份是黃綠色的。雙腳是黑色的。雛鳥像成鳥,但較淡色。

與草鷺近似,但臉部和頸部缺乏草鷺獨特的黑色斑紋。

涉禽,嘴長而尖直,翅大而長,腳和趾均細長,脛部部分裸露,腳三趾在前一趾在後,中趾的爪上具梳狀櫛緣。雌雄同色。體形呈紡錘形,體羽疏鬆,具有絲狀蓑羽,胸前有飾羽,頭頂有的有冠羽,腿部被羽。

棲息環境

巨鷺棲息在湖泊、沼澤及紅樹林,有時會在三角洲出沒。大的河流、湖泊、河口、沼澤、濕地,以及其他淡水和海水較淺的棲息地。喜歡有大型魚類的地區,觀察到可生活於高達2100米的海拔。

生活習性

它們是日間活動的,單獨活動和覓食,但卻不怎么活躍於覓食,往往只是站在淺水的地方等待機會。當獵物出現時,就會快速以其喙刺起獵物。行動遲緩,常慢步在水邊淺水處低頭覓食,有時亦長時間的站立不動,或收起一腿。僅用一腳站立於水邊,靜靜的觀察和等候魚群和其他動物到來。飛行時頸向後縮成“z”字形,頭縮至兩肩之間,兩翅鼓動緩慢、腳向後直伸,遠遠突出於尾外。飛行慢而從容。嗚聲響亮而有些嘶啞。似“刮刮”聲。不過一般很少鳴叫。

主要以小魚、蛙、甲殼類、蜥蜴、蝗蟲等動物性食物為食。食蛇類、軟體動物及小型嚙齒類。覓食時在水邊淺水處邊走邊覓食,也常常靜靜的守候在水邊不動,長時間的等候過往魚類和其他動物食物。兼常站在水邊或淺水中,用嘴飛快地攫食。遷徙種類。

分布範圍

原產地:安哥拉、孟加拉國、貝寧、波札那、布吉納法索、蒲隆地、喀麥隆、中非共和國、查德、剛果、剛果民主共和國、象牙海岸、吉布地、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、加彭、甘比亞、加納、幾內亞、幾內亞比索、印度、伊朗伊斯蘭共和國、伊拉克、肯亞、賴索托、馬拉威、馬里、茅利塔尼亞、莫三比克、緬甸、納米比亞、尼日、奈及利亞、巴基斯坦、盧安達、沙烏地阿拉伯、塞內加爾、獅子山、索馬里、南非、南蘇丹、斯里蘭卡、蘇丹、史瓦濟蘭、坦尚尼亞聯合共和國、多哥、烏干達、葉門、尚比亞、辛巴威。

遊蕩:約旦、賴比瑞亞、阿曼、阿拉伯敘利亞共和國。

產地不確定:卡達。

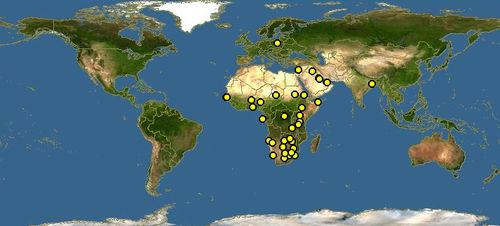

巨鷺分布圖

巨鷺分布圖繁殖方式

巨鷺的繁殖季節通常在雨季。是由11月至3月。繁殖期多為群居,在樹上、灌叢上或地面上用枝條築造淺巢,這些巢穴直徑至少有1米,有時也與其他鳥類在聚居地混合建巢。每巢產卵2-5枚,卵呈淡藍色、白色或皮黃色,無斑點。雌雄共同孵卵,孵化期24-30天。雛鳥為晚成性。5周后幼鳥即可離巢,但它們的父母仍然關心和養育幼鳥,留巢期會延長40-80天。

亞種分化

單一物種,無亞種。

種群現狀

該物種分布範圍廣,不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標準(分布區域或波動範圍小於20000平方公里,棲息地質量,種群規模,分布區域碎片化),種群數量趨勢穩定,因此被評價為無生存危機的物種。

保護等級

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN) 2013年瀕危物種紅色名錄ver 3.1——低危(LC)。