2001年,經濟學家Hwy-Chang Moon和Thomas W.Roehl(2001)提出對外投資不平衡理論,即存在資產相對不平衡(如缺乏技術優勢,無法形成規模優勢等)的企業,可以通過對外

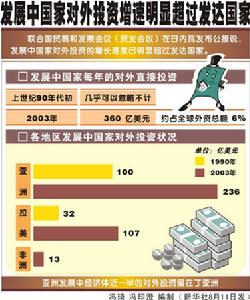

開發中國家對外投資加快

開發中國家對外投資加快相關理論比較

國際生產折衷論

核心是:從事對外直接投資的企業必須擁有三種優勢,即所有權優勢(O)、區位優勢(L)和內部化優勢(I),即Oli優勢。鄧寧認為,如果企業僅擁有一定的所有權優勢,則只能進行對外技術轉讓:如果企業擁有所有權優勢和內部化優勢,則選擇出口貿易是較好的方式;如果企業同時擁有所有權優勢、內部化優勢和區位優勢,則發展對外直接投資是參與國際經濟的最好形式。

國際生產折衷論對跨國直接投資動因具有普遍的解釋力,但是國際生產折衷論是以已開發國家製造業廠商為理論研究對象,強調只有三種優勢同時具備時,一國企業才可能進行跨國直接投資,這使理論具有一定的片面性。對於開發中國家來說,並不同時具備三種優勢。但隨著時代的變遷,越來越多的開發中國家發展對外直接投資,給國際生產折衷論以一定的衝擊。因此,在傳統國際直接投資理論基礎上,又逐漸發展起來了一些針對開發中國家的直接投資理論。這類研究資料極為有限,其中較具有代表性的為對外投資不平衡理論。

對外投資不均衡理論優勢

從一個嶄新的視角分析和研究了開發中國家企業對外投資的動機和意義。按照這一理論,對外投資作為開發中國家企業在國際市場競爭中平衡資產組合、增進競爭能力的有效途徑,對於開發中國家的企業,具有重要的戰略意義。

對外投資實務

對外投資實務中國民營企業資產不平衡表現

一是在制度和政策層面上從未獲取公平的競爭地位。

儘管中國的民營經濟已經占據了整個國民經濟60%以上的份額,但民營企業所應享受到的待遇卻並沒有實質性的同步提高。例如,相對於國有企業而言,民營企業在信貸、融資等政策支持上明顯難以獲得青睞,而且在關鍵時刻似乎也得不到政府的信任。我們不需要翻出太多歷史資料,金融危機背景下大規模的國進民退以及大量的民企紛紛投向央企的懷抱才能生存就是最好的明證。而另一方面,相對於外資企業而言,由於長期以來形成的對外資的饑渴性偏好和激烈引資競爭的路徑依賴,各級地方政府陷入了“不怕外資怕內資”的惡性循環,在給予外資超國民待遇的同時,民營資本卻連基本的國民待遇都難以享受。因此,民營企業的不公平競爭地位由此可見一斑。民營資本所謂的原罪問題以及朱新禮們將企業“當豬養而不是當兒子養”的無奈告白,其背後所隱藏的深層含義實質是民營企業面臨的各種制度困境。在這種情況下,通過海外併購,“遠走他鄉”,即便不能享受東道國的政策優惠,至少降低遭遇國內的尷尬處境機率。

二是難以形成規模經濟效應。

民營企業的資產不平衡還體現在其無法在國內獲取規模經濟優勢。一方面,由於各地區產業結構的高度同質化,地方保護主義導致的市場分割,使得一個地區的民營企業無法順暢的將產品銷往另一地區,規模經濟無從談起;另一方面,國內需求無法打開和產能過剩的壓力迫使民營企業通過出口貿易尋求外部市場。但由於大多數民營企業在價值鏈中處於微笑曲線的底端,很大程度上是依靠OEM的方式來發展出口貿易,並沒有掌握外部市場的銷售渠道和行銷服務網路,也沒有自己的品牌。因此,即便利用了兩個市場,所獲取的規模經濟利益也非常有限。因此,通過併購海外的知名企業,特別是金融危機下價值大大縮水的企業,國內的民營企業就可以利用國外的品牌和渠道,甚至可以學習管理經驗和技術知識,從而最大限度的開拓海外市場實現規模經濟效應。一直從事貼牌加工的浙江美邦紡織併購美國紐約和洛杉磯的兩家無縫內衣企業,即是出於這種考慮。

於是,通過海外併購獲取補償性資產(相對公平的競爭地位和規模經濟效應)來彌補其自身的固有劣勢就成為民營企業的理性選擇。

中國應加大境外投資

中國應加大境外投資中國企業海外併購應重點採取的策略

尋求所有權優勢(O)

國際折衷理論認為跨國併購的前提是企業擁有某種所有權優勢,同時,根據對外投資不平衡理論企業,可以通過對外投資在國外市場尋求補償性資產,從而使其資產組合達到平衡,提高戰略地位。

尋求技術優勢

技術是所有權優勢中的核心因素,已開發國家的企業在技術層次和研發投入上都具有相當大的優勢。而技術上的差距正是造成中國企業在全球價值鏈中處於中低端的原因。因此,企業進行跨國併購,可以迅速獲取本公司核心業務相關的上、下游技術、新技術以及核心業務無關的非相關技術。通過獲取相應的技術取得相應的研發資源,獲得技術上的協同效應,增強企業的創新能力和核心競爭力。

尋求品牌優勢

併購國外強勢品牌,藉助該品牌在當地的知名度、行銷渠道等資源進入該國市場,是跨國併購最主要的口的之一。20世紀90年代以後,已開發國家的一些老牌企業陷入了困境或出現虧損,也有一些企業進行戰略調整,有意剝離非核心業務和虧損業務。儘管這些企業或業務面臨出售,但由於其具有競爭力的技術工藝等,其品牌效應仍有較大知名度,並有穩定、系統的銷售渠道。與此同時,中國一些大型企業則處於突破國內狹窄的市場限制、有效開拓國際市場的階段。亟需在國際上擴大知名度和銷售渠道。通過併購方式,企業利用被併購企業的品牌和銷售渠道,使企業迅速在國際市場占有一席之地,獲得戰略性發展。

2. 區位優勢(L)

(1)貿易壁壘

我國近幾年外貿出口增幅較快,但是在許多行業由於受到了遭遇到了反傾銷等貿易壁壘,對我國貿易造成了不良影響。通過併購當地的企業,可以在單地享有的自由貿易權等有利條件去生產,成功繞過各種貿易壁壘自接進入國際市場,也有利於緩解貿易摩擦。有利於企業的生存和發展。

(2)自然資源

我國是一個資源相對貧乏的國家,尤其是石油、天然氣等重要資源的產量不能滿足國內生產與生活需求。對壟斷資源的獲得已經成為我國企業併購的重要動因。國內企業對壟斷性戰略資源重要性的進一步認識。由於石油和礦產資源的不可再生性,其所體現出的價值越來越大,在產業價值鏈不斷向上游轉移的格局下,對資源的控制將深刻影響一個企業的發展。。

3. 內部化優勢(I)

國際折衷理論把內部化優勢看作一國進行對外直接投資的另一個必要條件,並認為內部化優勢是以所有權優勢的存在為前提的,內部化只是企業在全球化生產體系內轉移其擁有的所有權優勢,保證實現技術等壟斷要素利潤最大化的一種方式。開發中國家企業大多不具備所有權優勢,所以它們也不具備內部化優勢。跨國公司控制著大部分所有權優勢,進而實現產業控制和市場控制。這使開發中國家企業的外部市場具有很大的不確定性,所以它們通過跨國併購尋求所有權優勢的過程也是尋求內部化優勢的過程。