釋義

高智發明的創始人兼執行長

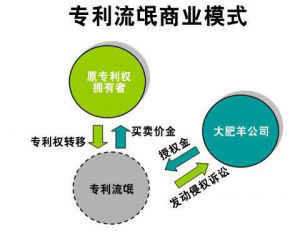

高智發明的創始人兼執行長“專利流氓”(也叫專利蟑螂)是指那些擁有創新技術智慧財產權,自身卻並不進行創新的所謂“非執業實體”,是流行於西方歐美各國的一個名詞。

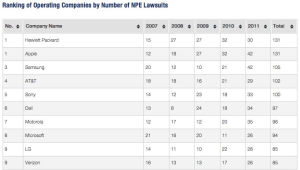

截至2008年為止,美國是全世界專利糾紛最多的國家之一,其專利訴訟案件超過2400件。而根據美國PatentFreedom調查指出,至2010年4月1日為止,美國有超過325家專利流氓公司,領域大都涉及半導體、軟體套用等。

2011年,美國專利訴訟案件有5842起,涉及公司1150家,其中多半公司在當年的收入都不足1億美元,由此可見,專利流氓的目標並不是只有大公司,他們購買專利的目的就是為了起訴專利侵權者。眾多專利流氓公司中最著名的是高智發明公司(IntellectualVentures)。

美國甚至出現專利恐怖分子(patentterrorists)一詞。

由來

專利流氓起源於1993年的美國,最早是用來形容積極發動專利侵權訴訟的公司,這樣的專利公司往往具有很強的寄生味道。

特徵

1、以低價向破產的公司購買專利;

2、自己不生產產品;

3、購買重要專利來控告大公司;

4、暗中出擊。

成因

專利蟑螂成因主要是專利機制上的漏洞,例如一些內容與已有專利相似或重複的專利,或用字空泛卻仍被通過申請的專利,與及已經提交但數量過於龐大而遲遲未能審核的專利申請等等。

根據2004年的數據顯示,一件典型的專利侵權訴訟案件在訴訟開始前已經需要花費一百萬美元或以上,而即使勝訴亦需要花上二百五十萬美元或更多 。加上法庭的裁決難以預測與及其巨大的成本及風險導致受害公司皆傾向賠款了事,亦是助長專利蟑螂的原因之一。

案例

惠普公司

蘋果在2007年被專利流氓起訴了12次,在2011年被起訴了42次。

蘋果在2007年被專利流氓起訴了12次,在2011年被起訴了42次。黑莓手機

2006年,加拿大黑莓手機製造商RIM公司和加州專利公司NTP長達六年的訴訟終於達成和解,黑莓付出了6.125億美元。

數據引擎

2012年9月,美國德克薩斯州一家名為數據引擎(DataEngineTechnologiesLLC)的科技公司向法院遞交檔案,起訴蘋果公司Numbers電子表格軟體,侵犯其專利,並要求蘋果賠償。這家公司並不是該專利的最初主人,而是幾年前從Borland公司購買的專利。

Lodsys手機遊戲開發商

名為Lodsys的手機遊戲開發商,曾經將套用內購專利出售給了蘋果,而在後來則非常眼紅各個遊戲開發商通過遊戲內購獲得大量利潤,這就讓任何在套用中加入內購功能的開發商成為了Lodsys攻擊的目標。在2011年5月,當起訴剛剛開始時,蘋果就選擇支持iOS開發者,稱公司與Lodsys之間的專利已經包含在iOS開發者工具中。2013年,Lodsys的手機遊戲開發商起訴了一系列的著名遊戲廠商,包括Gameloft、Gamevil及迪斯尼都未能倖免。Lodsys公司表示上述這幾家遊戲廠商均在不同程度上侵犯了Lodsys公司所擁有的應用程式內購專利。

諾基亞

2013年9月初,微軟宣布,將以37.9億歐元(約合50億美元)收購諾基亞設備與服務部門,另外還將以16.5億歐元獲得諾基亞為期10年的專利授權。之前曾有分析稱,諾基亞並未將這些專利直接出售給微軟,原因是諾基亞希望將來能通過向Android手機廠商授權的方式來獲得一筆可觀的收益。12月9日,歐委會競爭委員阿爾穆尼亞當日在巴黎演講時警告諾基亞公司不要成為“專利蟑螂”(PatentTroll) 。

範例:美國高智發明公司

專利糾紛案不斷

專利糾紛案不斷美國高智發明公司成立於2000年,總部設在美國華盛頓州。創始人是微軟前首席技術官內森·麥沃爾德。主要靠向其它公司索取專利費而生存。據稱,截至到2012年,在它的手中握有3萬個專利,是世界上最大的專利公司之一。在2011年,營收達到了7億美元。高智發明曾披露的檔案表明,谷歌、亞馬遜、蘋果、微軟及其他很多家企業在該公司擁有經濟利益。

根據高智發明公司的自我介紹,他們是一家促進創新工作的公司。比如說,他們會和頂尖的發明家合作、在發明的過程中,給發明家以資金支持,而發明家則將"專利權"作為回報,然後,高智發明公司再依靠這些“專利權”向其他公司收取專利授權費來獲得收入。高智發明說自己的使命是推動“發明型經濟”,是保護髮明人的好公司。但是事實上,也有人認為,高智發明和創新或者發明無關,但和保護創新、保護髮明有關。

美國兩位大學教授對高智發明公司進行了跟蹤式調查發現,高智發明先是一次性付給小公司一部分錢,之後再從自己每一次從這個專利獲得的收入中,分一部分給小公司。而當高智發明發現某家企業侵權時,就會毫不猶豫的將對方告上法庭。