概述

沿黃經濟區

沿黃經濟區沿黃經濟區是覆蓋整個寧夏黃河流域,涵蓋經濟社會方方面面的系統工程。建設沿黃經濟區是統籌城鄉發展的客觀要求,是服務和保障能源“金三角”的綜合平台,是我國向西開放的重要載體,是構築生態屏障的迫切需要,不僅對寧夏發展具有里程碑意義,而且對整個西北乃至欠發達地區的科學發展都具有重大的示範意義。

寧夏沿黃經濟區,是以黃河中上游寧夏引黃灌溉區為依託,以地緣相近、交通便利經濟關聯度較高的首府銀川市為中心,石嘴山、吳忠、中衛3個地級市為主幹,青銅峽市、靈武市、中寧縣、永寧縣、賀蘭縣、惠農區、平羅縣城和若干個建制鎮以及寧東基地(含太陽山開發區)組成。區域內國土面積2.87萬平方公里,2007年總人口365.7萬人,其中城鎮人口219萬人。分別占全區土地面積的43.2%、全區總人口的60%、城鎮總人口的81.5%。

沿黃經濟區具有提升地區競爭能力的發展潛力——按中國社科院2006年《中國城市競爭力報告》提出的中國城市群的最低標準:城市群人口>1000萬人、城市密度≥0.5個/萬平方公里、城市數量≥5、人口密度≥300/平方公里和城市化水平>20%,沿黃經濟區已達到除人口以外的標準。因此,完全有理由按照城市群發展理論來構建沿黃經濟區。與我國十五大城市群相比,沿黃經濟區雖然處於發展的“萌芽”階段,但從寧夏經濟甚至整箇中西部地區經濟發展狀況來看,沿黃經濟區的發展是有潛力的。因此,在實現西部大開發的過程中,應堅持沿黃經濟區的現代化帶動戰略,將中心城市的發展與其他市縣的發展有機結合起來,將“大銀川”發展同城市群體系完善結合起來,通過沿黃經濟區的率先崛起、提升區域的整體競爭和輻射能力,形成我國西部地區新的增長極,並以此帶動寧夏全區實現小康社會的宏偉目標。

沿黃經濟區將為寧夏跨越式發展帶來三方面的效應——一是集聚效應:沿黃經濟區的建設將有助於實現地區間的良性互動,從而為發展和促進區域一體化培育良好環境,可以促進產業集群的發展,取得布局上的規模效益;同時,在土地利用、旅遊發展、環境保護、生態建設等方面都能實現地區統籌發展的優勢,並有利於資源的集約和節約利用。二是份工協作效應:通過沿黃經濟區的建設,地區的產業分工協作體系將得到最佳化,從而通過發揮各地區的比較優勢,實現區域內資源的最高效利用與區域間資源的最佳化配置,避免重複建設和內部不合理競爭,提高經濟運行效率;而寧東基地和太中銀鐵路的建設,也為銀川以外的吳忠、中衛等城市的發展帶來歷史性機遇,擴張了城市間優勢互補、分工協作的空間。三是結構效應:由於銀川在寧夏的區位偏於一隅,吸納農村剩餘勞動力的門檻也比較高,因此想對於“大銀川”發展戰略,城市帶有利於對中南部落後地區的縱深輻射,並能通過梯度轉移擴大移民的就業空間。

定位

寧夏沿黃經濟區

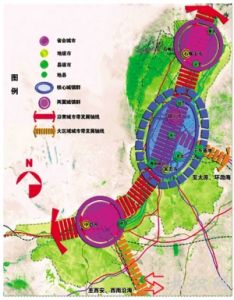

寧夏沿黃經濟區――構建以銀川―吳忠為核心,以石嘴山和中衛為兩翼,以主要交通通道為軸線的空間開發格局。――提升銀川區域性中心城市地位,完善綜合服務功能,培育發展金融、物流、信息等產業,提高產業和人口集聚能力,增強輻射帶動作用。壯大石嘴山、吳忠、中衛等節點城市的規模,加強產業分工和城市功能互補。――加強寧東能源化工基地建設,建成全國重要的大型煤炭基地、“西電東送”火電基地、煤化工產業基地和循環經濟示範區。――推進節水型灌區建設,加強農田設施建設和鹽鹼地改造,調整農牧業結構,穩定糧食生產。――保護和合理利用沙區資源,建設全國防沙治沙示范區,構建以賀蘭山防風防沙生態屏障、黃河濕地生態帶,以及自然保護區、濕地公園、國家森林公園等為主體的生態格局。

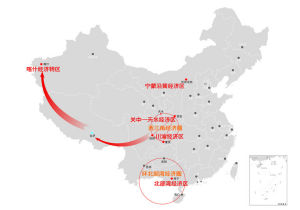

2011年6月8日發布的《全國主體功能區規劃》,寧夏沿黃經濟區在全國18個重點開發區域中名列第17個,確定其功能定位為全國重要的能源化工、新材料基地,清真食品及穆斯林用品和特色農產品加工基地,區域性商貿物流中心。

全國主體功能區按開發方式分為最佳化開發區域、重點開發區域、限制開發區域和禁止開發區域。規劃指出,重點開發區域是支撐全國經濟成長的重要增長極,落實區域發展總體戰略、促進區域協調發展的重要支撐點,全國重要的人口和經濟密集區。這標誌著寧夏沿黃經濟區成為支撐全國經濟成長的重要增長極之一。

規劃稱,寧夏沿黃經濟區位於全國“兩橫三縱”城市化戰略格局中包昆通道縱軸的北部,包括寧夏以銀川為中心的黃河沿岸部分地區。根據規劃確定的功能定位,寧夏沿黃經濟區將構建以銀川——吳忠為核心,以石嘴山和中衛為兩翼,以主要交通通道為軸線的空間開發格局。同時,提升銀川區域性中心城市地位,完善綜合服務功能,培育發展金融、物流、信息等產業,提高產業和人口集聚能力,增強輻射帶動作用;壯大石嘴山、吳忠、中衛等節點城市的規模,加強產業分工和城市功能互補。規劃明確,寧夏沿黃經濟區將加強寧東能源化工基地建設,建成全國重要的大型煤炭基地、“西電東送”火電基地、煤化工產業基地和循環經濟示範區。在這一區域還要推進節水型灌區建設,加強農田設施建設和鹽鹼地改造,調整農牧業結構,穩定糧食生產。另外,保護和合理利用沙區資源,建設全國防沙治沙示範區,構建以賀蘭山防風防沙生態屏障、黃河濕地生態帶,以及自然保護區、濕地公園、國家森林公園等為主體的生態格局。

限制開發區域被分為農產品主產區和重點生態功能區。在這一區域內,寧夏部分地區被劃入河套灌區農產品主產區,彭陽、涇源、隆德、鹽池、同心、西吉、海原、紅寺堡等被列入黃土高原丘陵溝壑水土保持生態功能區。

根據規劃,寧夏境內的賀蘭山、靈武白芨灘、沙坡頭、哈巴湖、羅山、六盤山國家級自然保護區,西夏王陵國家級風景名勝區,六盤山、蘇峪口、花馬寺、火石寨國家森林公園和火石寨國家地質公園被列為禁止開發區域。

發展現狀

沿黃經濟區

沿黃經濟區從“建設沿黃城市帶,推動全區城市化進程”的發展決策,到打造“黃河金岸”的戰略構想,再到“沿黃經濟區”上升為國家戰略,五年來,寧夏回族自治區黨委、政府聚精會神搞建設,一心一意謀發展,率領回漢兒女在黃河兩岸,鋪展著一幅科學發展、跨越發展、可持續發展的美麗畫卷。

發揮集群優勢

“十一五”期間,寧夏回族自治區黨委、政府大力實施中心城市帶動戰略,利用寧夏沿黃地帶集聚10座城市的優勢,打造“沿黃城市帶”。

2010年2月10日,寧夏沿黃經濟區座談會在銀川召開,標誌著寧夏沿黃經濟區的規劃編制啟動,寧夏人民依託黃河新一輪的建設發展拉開帷幕。

自治區主席王正偉說:“建設跨區域的城市群是城市化和現代化發展的必由之路。古往今來,世界主要城市群都是因河而生、依江而建、靠海而興。有水就有靈氣,就有生機,就有活力。寧夏唯黃河而存在,依黃河而發展,靠黃河而興盛。寧夏沿黃河分布的銀川、石嘴山、吳忠、中衛、平羅、青銅峽、靈武、賀蘭、永寧、中寧10個城市以43%的國土面積,集中了寧夏全區61%的人口,90%以上的經濟總量和94%的財政收入,已具備建設經濟區和城市帶的基礎。”

“天下黃河富寧夏。”“沿黃經濟區”是寧夏各種生產要素和經濟活動最為集中的地區。經過多年的發展,這裡基礎設施不斷完善,生態環境日益改善,承載力不斷增強,現代產業集聚區基本形成,人均基本公共服務、人均地區生產總值等已達到或超過全國平均水平,具備建設輻射能源“金三角”及毗鄰地區方圓500公里、2700多萬人口,最理想的生產生活服務基地和大型城市群的良好條件,發展潛力巨大。

通過“沿黃經濟區”建設,預計到2012年寧夏沿黃城市帶人口將達到400萬,占全區總人口的60%以上,GDP達到1300億元以上;到2020年,沿黃城市帶的人口將達到500萬,城鎮人口達到400萬,分別占全區的71%和94%,城市化率達到75%以上,GDP將跨過3000億元大關,寧夏將會迎來以城帶鄉、城鄉統籌的黃金期,真正邁上跨越式發展的快車道。

建設“沿黃經濟區”、打造沿黃城市帶是一項重大的戰略性工程。

加快沿黃城市同城化步伐,推進交通運輸、公共服務、金融結算一體化,不斷縮小時空距離。完善基礎設施,最佳化產業布局,提升承載能力,形成緊密相連、功能互補、特色突出、產業配套的現代化城市集群。將銀川建成國際化大城市。通過發展大產業,進一步完善現行產業體系。提高城市集聚功能。大力發展對外經貿文化交流合作,使銀川成為阿拉伯國家和穆斯林地區人員進入中國的門戶城市,逐步發展成為國際化大城市。“沿黃經濟區”將成為西部地區最具吸引力、最富魅力、最具人氣的發展高地。

打造引領西北、面向全國的現代農業示範區

依託農業優勢

寧夏“沿黃經濟區”是我國西北地區重要的商品糧生產基地,河套灌區是國家保障糧食安全和食物安全的7個重點發展區域之一。

黃河流經寧夏397公里,引黃灌溉條件便利,土地肥沃,有耕地1600多萬畝,待開發荒地1000多萬畝,光熱條件好,晝夜溫差大,工業污染少,農產品品質優良,農業優勢十分明顯。

“十一五”期間,寧夏出台了《寧夏百萬畝設施農業發展建設規劃》,加快調整種植結構,通過“政府推動、農民參與、市場引導、科技保障”的運行機制,在北部引黃灌區,發展以日光溫室為主的高端、精品、高效設施農業;在中部乾旱帶和南部山區集中發展以大棚為主的設施農業。截至2010年年底,寧夏全區設施農業已達105.78萬畝。

依託“塞上江南”的獨特優勢,寧夏正著力打造引領西北、面向全國的現代農業示範區。如今,“沿黃經濟區”“四帶四區三基地”現代農業格局已基本形成:以中寧為核心的枸杞特色產業帶,以吳忠為核心的清真食品產業帶,以銀川、吳忠為核心的奶產品產業帶,以吳忠、中衛為核心的特色林果業帶;以中衛為核心的壓砂瓜產業區,賀蘭山東麓葡萄產業區,以靈武、中衛、中寧為核心的紅棗產業區,吳忠、中衛的高酸蘋果產業區;建設優質商品糧基地、農作物制種基地、百姓菜籃子基地。

建設煤化工和新能源基地

利用能源優勢

寧夏煤炭資源儲量大、品種全、品質優、開發條件好,已探明儲量超過300億噸,遠景儲量2027億噸。風能資源豐富,預計總儲量為2253萬千瓦,是全國太陽能輻射的高能區之一,全區可用於太陽能光伏發電建設的土地面積約700平方公里,太陽能光伏電站可開發規模約1750萬千瓦。

“寧夏發展的優勢在能源,發展的潛力在能源,發展的未來在能源。寧夏的煤炭、風能、太陽能等資源集中在沿黃這一區域,建設沿黃經濟區,要又好又快建設寧東能源化工基地,加快發展以太陽能、風能為主的"新能源"產業,積極推動新材料產業發展,實現資源優勢向經濟優勢轉化。”自治區主席王正偉說。

據了解,至2020年,寧東能源化工基地規劃總投資將達到2055.66億元,全部項目建成後,寧東能源重化工基地將建設成為以煤炭、電力、煤化工三大產業為支撐,全國重要的千萬千瓦級火電基地、煤化工基地和煤炭基地。力爭“十二五”期間實現GDP年均增長12%以上,固定資產投資年均增長25%以上。

自治區發改委主任袁進琳表示,寧夏“沿黃經濟區”將以寧東基地為龍頭,納入太陽山能源化工基地、石嘴山化工工業基地,以及中衛美利工業園、中寧石空工業基地等南部工業園區,規劃建成沿黃能源化工產業帶;以太陽山開發區為基地龍頭,包括銀川高端材料基地、青銅峽鎂鋁材料基地、石嘴山有色金屬新材料基地三大重要基地,規劃建成沿黃新材料產業帶。

整合區域性商貿物流產業帶

發展區位優勢

寧夏地處西北內陸,具有承東啟西、連南接北的區位優勢。沿黃經濟區既是連線西北地區與華北、東北地區的重要通道,也是新亞歐大陸橋國內段的重要交通樞紐。

“沿黃經濟區”的區位和綜合交通優勢日益凸顯,構建銀川、吳忠為核心,石嘴山、中衛為兩翼的“一核兩翼”商貿物流產業帶,呼之欲出。

以銀川為核心,連線吳忠,形成兼有生活資料與生產資料的大銀川商貿服務圈。銀川凸顯中心大都市地位,成為綜合性的西北商服中心,打造成為重要的農業初級產品與農副加工產品的交易中心,同時成為重要的工具機機械、電子產品交易中心。吳忠以回鄉文化與回族人口聚集為依託,發展回族特色商業街,發揮清真食品與穆斯林產品生產重要基地功能,打造清真食品與商品的服務銷售中心。

以石嘴山市為“北翼”的生產資料貿易服務圈。充分利用惠農物流中心的功能,構建生產資料貿易服務為主的商貿服務圈,尤其集中在能源化工、精細化工以及冶金、建材產品;石嘴山市資源重化工業職能鮮明,建成西北重要的工業品交易中心。

以中衛為“南翼”農產品商貿物流圈。在南部區域,以中衛物流基地為核心,構建農產品銷售及生產資料轉運服務為主的商貿服務圈。發展多種農產品商貿市場,建成沿黃城市帶最大的農副產品交易商城。中寧不斷擴建枸杞的商貿市場,同時組建綜合型的農副食品貿易城;中衛則在農產品銷售物流中心基礎上,不斷充實自身的其它商服功能。

構建面向阿拉伯國家及穆斯林地區的開放平台

立足人文優勢

隨著“發展內陸開放型經濟”決策的提出,近年來,寧夏內陸開放取得重大進展。吸收外商直接投資年均增長30%;面向阿拉伯國家及穆斯林地區,進出口總額年均增長30%;阿拉伯國家和穆斯林地區年日經旅遊人數超過10萬人次;年出國勞務人數達5萬以上。

作為我國最大的回族聚居區,回族與阿拉伯國家的穆斯林民族信仰相同、習俗相近,在許多方面有著強烈的認同感。同時,寧夏歷史文化源遠流長,回族優秀文化、西夏遺存文化、大漠黃河生態文化等文化特色鮮明。以穆斯林文化為紐帶,建設發展沿黃經濟區,寧夏大力發展與阿拉伯國家以及穆斯林地區的雙邊關係與合作,具有顯著優勢。

充分發揮回族自治區的獨特優勢,以中阿博覽會為平台,重點推進面向阿拉伯國家及穆斯林地區的開放,“沿黃經濟區”將成為我國向西開放的前沿。

建設三大中心:一是經貿文化交流中心,將沿黃經濟區建成為我國與阿拉伯國家和穆斯林地區經貿文化交流合作與文明對話的主陣地。二是國際穆斯林投資承接中心,推進與阿拉伯國家金融機構合作試點,把沿黃經濟區建成我國承接阿拉伯國家及穆斯林地區投資的重要平台。三是清真食品認證中心,促進國家批准寧夏清真食品認證中心,推動中國清真食品與穆斯林用品生產標準化、規範化和國際化。

建設四大基地。一是清真食品穆斯林用品集散地。打造“寧夏清真”品牌商標,將寧夏沿黃經濟區打造成為我國最大的集清真食品穆斯林用品研發、生產、展示批銷、保稅出口一體化的集散地。二是國內外產業轉移承接地。以項目對接為紐帶,以園區為載體,積極承接國內外產業轉移,重點建設銀川、石嘴山、吳忠、中衛四大承接地,同時規劃建設一批東西共建產業區。三是國際穆斯林旅遊目的地。大力發展面向阿拉伯國家和穆斯林地區服務的國際旅遊。四是內陸開放人才培養基地。大力發展人才培養培訓與國內外人才交流,重點培養阿語人才,將寧夏建成為面向阿拉伯國家和穆斯林地區開放合作的人才培養基地。

點水成金

沿黃經濟區

沿黃經濟區“悠悠千古,浩浩然大浪驚濤拍岸;生生不息,蕩蕩乎捲雲堆雪御風。黃河遠上白雲間,其勢壯也;黃河之水天上來,其勢雄也。”寧夏回族自治區主席王正偉一首盪氣迴腸地《黃河金岸賦》,將母親河的雄偉壯闊描寫得入木三分,也由衷的透露出一個寧夏人對於黃河的深情眷戀。

沿黃經濟區

沿黃經濟區沿黃河兩岸依次分布著銀川、石嘴山、吳忠、中衛4個地級市,以及平羅、青銅峽、靈武、賀蘭、永寧、中寧等建制鎮,這10個城市占自治區43%的土地面積,集中了自治區57%的人口、80%的城鎮、90%的城鎮人口,創造了寧夏90%以上的GDP和財政收入,被世人形象地稱之為“塞上江南”。

2008年,寧夏回族自治區黨委、政府提出了打造“黃河金岸”的全新思路:以黃河流域和包蘭鐵路線布局為依託,通過一體化的推進,沿黃護岸景觀大堤、濱河快速大道、旅遊觀光走廊的建設,以及通過客運快速通道、通信同網、金融通兌的形成,加快同城化進程,打造“黃河金岸”,使其成為“呼-包-銀-蘭”經濟帶的重要一極。至2012年,寧夏沿黃城市帶人口將達到400萬,占全自治區總人口的60%以上,GDP達到1300億元以上;到2020年,沿黃城市帶的人口將達到500萬,城市化率達到75%以上。

沿黃經濟區

沿黃經濟區所謂“六條線”,第一條是生命保障線,“黃河金岸”建設催生的一系列河流管理新理念、新機制、新手段,無疑將成為保障寧夏經濟發展的生命線;第二條是交通致富線,“黃河金岸”標準化堤岸暨濱河景觀大道,是一條貫通沿黃城市的交通主幹道和城鄉一體化的便捷通道,與“三縱九橫”骨幹路網融匯連通,形成方便、快捷、高效的交通運輸網路;第三條是經濟命脈線,《寧夏沿黃城市帶發展報告》把寧夏沿黃城帶產業分為“能源、化工、新材料、裝備製造、農副產品加工、高新科技”等“五優一新”的產業體系;第四條是特色城市線。在“黃河金岸”的建設規劃中,以“一個城市一個特色、一個城市一種風景”來定位,首府銀川定位於“塞上湖城”,回鄉吳忠定位於“濱河水韻之城”,石嘴山定位於“山水園林之城”,中衛定位於“浪漫沙都”;第五條是生態景觀線,沿黃400公里兩岸變成一條生態線、觀光線、旅遊線,為寧夏旅遊業發展駐入了新的活力;第六條是黃河文化展示線,黃河文化與回族伊斯蘭文化、西夏文化等多種文化在寧夏交相輝映,形成了寧夏開放、包容、和諧的文化生態與風骨。

站在規劃的戰略高度上,2009年4月,“黃河金岸”建設序幕拉開。隨後,銀川市興慶區率先啟動了黃河金岸水系工程建設暨春季植樹造林大會戰,黃河金岸農業綜合開發土地治理項目開工建設,黃河金岸濱河大道路面工程銀川段開工等,萬眾矚目的“黃河金岸”已初具雛形。