信息簡介

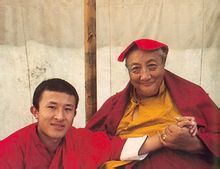

宗薩蔣揚欽哲卻吉嘉措(宗薩欽哲仁波切,欽哲諾布,1961年7月6日-)是不丹的藏傳佛教薩迦派的喇嘛,第三世欽哲傳承的主要持有人,通常被稱為宗薩蔣揚欽哲仁波切,或是三世宗薩蔣揚欽哲仁波切。宗薩欽哲仁波切

宗薩蔣揚欽哲仁波切,秉承藏傳佛教最優良的傳承和教育,享譽世界,是當今世界公認最創新、最具創意的年輕一代藏傳佛教導師之一,兼上師和導演於一身,曾任貝托魯奇電影《Little Buddha》顧問,並編寫和執導過兩部佛教主題的電影——《高山上的世界盃》和《旅行者與魔法師》。宗薩蔣揚欽哲仁波切的電影蘊含驚人的能量及豐富的人文精神,猶如一股清流,在世界各大影展屢獲佳評、獲獎連連,更培養出一群追隨的工作人員及影迷。

宗薩欽哲仁波切

宗薩欽哲仁波切 宗薩欽哲仁波切

宗薩欽哲仁波切宗薩蔣揚欽哲仁波切出生於不丹,是已故寧瑪巴法王敦珠仁波切的長孫,父親為紅教大德聽列羅布仁波切,母親之家族出自貝瑪寧波,外祖父為著名之竹巴噶舉喇嘛,得法自釋迦師利,終身修持“那洛六法”。七歲時被十四世達賴喇嘛、薩迦法王及十六世噶瑪巴認證為 宗薩欽哲確吉羅卓(DzongsarKhyentseJamyangCh?kyi Lodro,1893-1959) 的轉世,後由頂果欽哲仁波切為其進行升座禮。曾在薩迦學院研習佛教哲學。

佛教事業

宗薩欽哲仁波切

宗薩欽哲仁波切宗薩蔣揚欽哲仁波切繼承傳統上在西藏的弘法責任,主持宗薩佛學院及其閉關中心,並且也在印度及不丹創立宗薩佛學院及卻吉嘉措佛學院,在澳洲、北美洲及台灣等地區成立佛學中心,如悉達多本願會,其目標是提供個人成就證悟必要的協助,並在佛法的教示中,激起不分教派的覺醒正念。

他也是利美運動在現代的主要推動者之一。

電影作品

《旅行者與魔術師》

又名《旅行者與魔法師》

電影:旅行者與魔術師

電影:旅行者與魔術師拍攝於現實中的理想佛國不丹,是不丹第一部膠片電影。整部影片包圍在淳樸美好的山野風光與濃郁宗教氛圍中,故事平常得有些沉悶:一個夢想逃離家鄉去往美國的知識分子,心急難耐辭掉政府公職踏上旅程,在路途中遇見和尚、醉酒者和一對父女。和尚喋喋不休地講故事令他從嫌惡到沉思,潛移默化改變了他的心性。同時他對同行少女心生情愫。

與這個“真實”故事交替並行的是和尚講的“魔幻”故事:貪婪懶惰的兄長被弟弟施以魔法,從而展開一段魔幻之旅——迷失在山林中,遇見一對幽居深山老林的奇怪夫婦,被女主人美貌吸引與其私通,最後引出邪惡的情殺,直到恐懼難掩,才倉惶逃離回到現實。

伴隨著和尚的故事一步步深入,知識分子的價值觀和心中渴求逐漸模糊,直到眾人在路口等來汽車時,他竟躑躅兩難,陷入猶豫。

這部電影的導演是在現今佛教世界中享有崇高地位的宗薩蔣揚欽哲仁波切。對於這部“佛教寓言電影”,仁波切解釋說希望表達“真實的苦澀”,我們需要真相,但面對人生無常,往往帶來的是苦澀。

《高山上的世界盃》

宗薩欽哲仁波切

宗薩欽哲仁波切影片開始於50年代的西藏,一群從西藏出走的小孩,來到風景如畫的喜

馬拉雅山中的喇嘛寺,展開他們的僧侶人生……本片改編真人實事,並由事件主人翁在銀幕前現身說法、演出自己的故事。描述在一個遙遠的藏族村落里,一群修道院裡的喇嘛試著藉由一隻衛星接受器,讓當地人民能收看世界盃足球賽的轉播。當世界盃足球賽在法國如火如荼開打時,遠在喜馬拉雅深山的修道院裡,2個迷戀上足球的小喇嘛將那兒寧靜冥想的氣氛完全打破,修道院上上下下都瀰漫一股對足球的狂熱。問題是:沒有電視機,沒有衛星接器,他們要如何收看世界盃足球賽的轉播呢?為了能亳無後顧之憂地欣賞世足賽的轉播,對足球瘋熱的小喇嘛想盡辦法要籌募租用費用。整個計畫充分考驗修道院裡小喇嘛們的團結機智和友情,處處散發幽默與智慧……

《VARA: The Blessing》

暫譯為《加持》《瓦拉:祈福》

個人生活

荷蘭女友

宗薩欽哲仁波 切在倫敦求學時曾交過一個荷蘭女友,之後因為女友劈腿而分手。之後,他還交往過占有欲非常強的女友,這段感情也無疾而終。目前,他有一個固定的女友。對於感情,他曾說永遠排在佛法跟上師的後面,所以直言想成為上師、仁波 切的女朋友、太太並不容易,因為這不是理想的婚姻生活。

與關淑怡

宗薩仁波 切

宗薩仁波 切以《難得有情人》走紅歌壇的47歲香港女歌手關淑怡,2005年承認是單親媽媽後,一度外傳曾志偉是她兒子關浚賢的爹,2012年底她公開闢謠後才平息傳聞,但始終不透露兒子生父是誰。她在2014年3月13日突然在私人Instagram揭開12歲兒子身世之謎,指兒子生父是不丹的活佛,還怨對方12年來沒提及也沒給過兒子一通電話,對兒子不聞不問。

著作

《佛教的見地與修道》

《人間是劇場》

《正見:佛陀的證悟》

《朝聖:到印度聖地做什麼》

《不是為了快樂》

人物軼事

宗薩欽哲仁波切

宗薩欽哲仁波切據《南方人物周刊》報導,宗薩欽哲仁波切曾戴著假髮和胸罩走在巴黎香榭麗舍大街上,還曾在德國弘法時,向朋友借了身西服去賭場玩,還贏很多錢。而為了將這些賭博贏的錢在當天都花出去,他去酒吧點了最貴的酒,還邀請很多在座的人一起吃喝,最後把剩下的錢都給了計程車司機。欣賞他的佛弟子把他驚人的舉動解釋為:“有勇氣去挑戰常規。”但也有些上師會對弟子說,“你們可以做任何你們想做的事情,只要不像宗薩欽哲仁波切那樣,我就很高興了。”

在宗薩欽哲仁波切接受《南方人物周刊》採訪時,他還表示,自己在倫敦求學時曾交過一個荷蘭女友,之後二人因為女友劈腿而分手。

緊接著又交了另外一個女朋友,她占有欲非常強,讓他有窒息感。他雙子座太喜歡自由了,特別不能忍受別人占有。

北大演講

宗薩仁波 切

宗薩仁波 切很榮幸今天能在這所世界知名的大學做演講,在國外時我就已多次聽說過。

學習終極真理是人類的一種激情。佛教僅僅是另外一個天使,或者說尋找真理的學習工具。佛教不是一個宗教,而是尋找真理,實踐真理的工具和手段。

今天我們會討論佛教的見地,在講見地之前,我會先談一下為什麼需要這個東西?理由很簡單,因為每個人想要快樂,想要幸福,更重要的是,我們希望快樂能持續長久並且唾手可得。我們也希望一種非常方便的快樂。實際上科學技術也總是在尋求快樂。什麼是快樂?對於不同的人,不同的文化和年代,快樂是不同的。所以獲取快樂的方法和工具也是多種多樣的。

悉達多王子已經發現我們並沒有得到我們想要的快樂,就因為一個原因:我們把假的,不可靠的,無常的東西當成絕對的真相。這是無明。這一發現不是宗教上的,它是科學。就像每個人都希望擁有正牌的義大利皮鞋,但你買的是冒牌的皮鞋,而你沒有勇氣面對它。但是悉達多王子有這樣的勇氣面對它。我們可以說悉達多王子對真理做了最大程度的探索——去解決生老病死的問題。而且他發現了真相——你必須接受事實,如果你接受了,你可能就不會再受煎熬。

有很多不同種類的方法可以幫你去了解真相。不幸的是佛教現已變成了一種宗教,而人們更感興趣的是方法而非真相。為什麼要有工具/方法呢?比如說,對一個盛滿了極為純淨的水的杯子來說,如果你想找水,你是看不到的,因為它是純淨透明的。水就好比真相。所以為了讓你能夠看見這個水,有人就在其中摻入(顏色),就像這個淡黃顏色的茶水,這幫助你看到了水。摻入是一種方法。方法是假的,並非真相本身。

再比如說,你在做一個惡夢,你夢到一頭老虎,你嚇壞了。你想要擺脫它。這裡有幾件事情可以做。第一你可以趕走那隻老虎。第二你可以被澆一桶冷水。這些事情都會有幫助,但它們卻不是真實的,冷水並不能趕走老虎。為什麼會有老虎?因為你在做夢。

讓我們回到見地。見地就是觀念。它是驅動我們的東西,就像我們做任何事情都會有個動力。比如說,我們對寶馬的觀念,或者覺得苗條是件很好的事情。這就是見地。然後我們有了動機。但是動機是受條件影響的。沒有了雜誌鼓吹它們是多好的東西,沒有人會想要變苗條或者想要寶馬。在這種條件下,我們就有了比如說想要變苗條的動機。然後我們就會閱讀一些如何變苗條的方法,這就好比禪修。我們採取行動,比如不吃米飯,跑步等——也就是行為。所以見地是非常重要的,因為見地驅動著我們。

我要開始介紹四種根本見地。(四法印)

第一個地見是所有事物都是因緣和合而成的,暫時而非永久的。比如說,每次當你看你的手,這裡會有三個最根本的錯誤認識,第一你覺得你的手是一個整體而非許多部分,例如骨頭,脈管等組成了你的手。我們通常將事物視為整體,事實上,這裡沒有所謂的手,而是一大堆分子的組合。第二你覺得今天的手是昨天的手。這不是真相。你的手每天都在老化。今天的手和昨天不再是相同的手。第三,我們認為它是獨立的。如果我有時間的話我會再談第三點。

見地使我們遭受痛苦。為什麼?因為它讓我們以為一樣東西是持久永恆的,所以我們依附於它。我們不會想到有一天我們是會進棺材的。所以我們竭盡所能試圖去保護它——這個永恆的東西。比如說,長壽,對於中國人來說很重要,就像冒牌的鞋子,因為它轉移了你對真相的注意力。所以不論你做什麼,你總會痛苦,因為你的見地本身就是錯的。這就是我們享受不到快樂的原因,因為我們一直在意暫時性的東西。

所有一切事物都是無常的,具有這個見地並不是壞事。無常是個好訊息。今天的手不再是昨天的手,如果我們的手乾燥了,我們會用潤膚乳。沒有了無常,做潤膚乳的公司都會沒有生意了。另外一個例子,如果你現在很窮,因為無常,所以你在將來可能會變的富有。無常並不是一種宗教上的恐嚇,它是事實。

在泰國,和尚都要剃頭。剃頭是用來提醒你無常這件事情。這是一種宗教儀式。儀式是帶領你走向真相,但是我們總被儀式所吸引而忘掉了無常。就像我剛才說的,為什麼是佛教的見地?這是因為我們想要快樂。但為了變快樂,我們需要認識到所有的因緣和合都是無常。沒有這個認識,即便你可以活一萬年,你都不會快樂。悉達多王子知道如何真正地去尋找真相——他是非常實踐性的。在他的禪修過程中,他可以通過觀察知道很多的事情,比如一頭鹿吃什麼。但那不重要。他想要深入所有問題的根源。其中之一便是無常。

第二個問題也就是第二個見地:痛苦從哪裡來?痛苦不僅僅是頭痛或諸如此類。人的痛苦來自於我們得不到我們想要的,以及不得不一直生活在無常中。我們有自己愛的人,但我們是否下一次還能夠見到我們愛的人呢?什麼導致了這個?這裡沒有什麼邪惡的力量。沒有外境會製造痛苦。一切都是由我們對自我的執著而引起。我們有很多情緒:愛,恨,嫉妒,等等。所有的情緒都來自於我執。這是一個很大的發現。為什麼?因為我們總是把自己的痛苦歸咎於他人,但我們沒有任何人可以責怪——我們唯一可以責怪的只有我執。這是個很大的課題。例如我們被教育要無我。但是佛陀並沒有說自我是錯的,或者說我執是惡魔。這不是宗教,只是思維無我的工具變成了宗教性的。

但我想要跟大家說一個事情,並不是因為佛陀發現自我是邪惡的,因此說執著自我是錯的,完全不是那樣。所以再度要說的是,第二個見地也完全非宗教性的,可是不幸的是,這種反思無我的方法又變得非常宗教性。悉達多並不是說發現了邪惡的自我,他也從來沒有說過,執著自我會帶你到痛苦。事實上,他發現沒有自我,因此執著於自我是錯的,這就是我們為什麼會受苦,這個非常重要。因為我們佛教徒經常說,喔,我很自我,我很自私,所以我們經常批判自己,而且以一種非常倫理或宗教性的態度來批判自己.

我執的無明來自於我們總看到暫時由因緣和合所成的事物。比如,我們看這個桌子,它有腳,有木板等等。但是桌子只是那些部分組合而成的。事物組合在一起,成為了某樣東西。比如我在12和14當中寫了個13在紙上,你會說這是13。而如果我寫在A和C之間,你會說這是B (展示紙)。所有的一切都是由一些事物組合而成的。如果你加入另外一個成分,那它就會變成另外一樣東西。比如如果我們把枕頭、床單放到這個桌子上,它就變成一張床,如果我們把它砍成一片片的,它又會變成木柴。所以說自我就好比這個13和B。我們一直尋求將成分拼合在一起。心經中說,空中無色,無受想行識等等。一樣東西只是由許多成分組合在一起形成的。這個自我並不存在,所以執著於自我是很荒謬的。

和我執做鬥爭是很艱難的,因為我執是一個長久的習慣。要戒菸都是件非常難的事情,但它還算是一個新的習慣——畢竟你剛出生的時候你是不抽菸的。但是我執是一個相當久遠的習慣。自我總是在尋找一個隱匿之處,一個舒適、安全而有力量的所在,例如金錢,權力,地位,以及友誼等等。如果沒有自我,便會沒有經濟。如果人們一直在實踐無我,市場會崩潰。如果沒有不安全感,就不會有生意。我想這是生意的精華所在。我們總是在尋找我們沒有,但我們認為我們應該擁有的東西。為了讓原本不存在的自我感到更舒服,我們,從大範圍來講,正在毀滅我們的世界,比如環境。從小範圍來講,為了我們的親人朋友,我們說我們愛他們,但其實那是因為我們愛我們自己。我們把他們放到了自我的上面,每次你需要他們的時候,你便可以利用他們。

在金剛經中,佛陀說凡所有相,皆是虛妄。當所有的辦法都用盡時,我們總喜歡有個救世主,或者說有某個人可以去責怪或者祈禱。有繪成金色的佛像,或者我們說金色的佛陀,那是因為我們喜歡金色。外相只是一種善巧方便。真理才是佛陀。除了真理之外沒有別的佛陀。真理是沒有顏色,沒有形狀的,它不是銅製的佛像。為了吸引人們了解真相,所以我們才把佛像塗成金色。

例如,如果我們愛某個人,我們會試圖讓他高興,所以我們會做任何的事情讓他高興——這好象慈悲。因為慈悲,我們必須用盡所有的方法去讓他們了解真相。但是真相是沒有顏色,沒有形狀的。更重要的是,真相是痛苦的。比如我前幾個月在印度被人邀請去參加婚禮。對那對新人,你不可能說“你們總有天會死的”,或者說“你們總會在將來的某一天吵架的,因為你們都是人。”為了教授真理,你必須讓它具有吸引力。這就是為什麼我們把佛像塗成金色的。我們甚至還有很多別的精緻的顏色,比如紅的藍的等等,為了不同的目的。這是帶領你走向真理的可靠方法。對於金色的或者耳朵很大垂到肩膀的佛來說,他們會變成你男朋友或者你會和他們約會么?不。你不會和他們約會,儘管他們有著完美的外相。所以佛教的一些象徵是吸引你的可信的方法,從而引領你認識真相。因為人總被外形、顏色這些組合的現象所束縛。

四法印(二)

今天我們要談另外兩個見地.這兩個非常難.事實上,昨天談到的兩個真理,一個是諸法無常,以及一切來自自我的情緒都是痛苦.這兩個是相對真理.接下來要談的兩個真理就是絕對/究竟真理.究竟真理就像昨天沙爾夫教授所說的那樣,我剛開口想說的時候,就已失敗了.正如佛經上所說,要解釋究竟真理,佛之口都不足夠.

大家要知道,即使究竟真理沒有辦法表達,這本身就已是種表達.記得我們昨天所說的嗎?為了引導大家趨近究竟真理,我們需要讓這些真理有吸引力.

但這兩個真理,我們非常難以把它們變得有吸引力.特別是第三個:一切都是空性.這一點都不具吸引力.最後一個是關於涅槃的真理.數世紀以來,我們佛教徒都想把它變得很有吸引力,而且好像做得還蠻成功.像西方極樂世界,蓮花盛開,你從蓮花瓣里跑出來等等.涅槃是個永遠快樂的地方,你的電腦不用再升級等等.

可是第三點:空性.這點非常難以討論.可是我認為,四個真理中,第三點最重要.數世紀以來,大師和聖者們都想試圖解釋空性.他們吟唱有關空性的歌曲.如果你去藏區寺廟,你甚至可以看到他們把空性畫出來.我不知道大家是否見過一尊藍色,赤身裸體的佛像.完全沒有裝飾.這代表的就是空性.藍色代表天空,而天空就代表空性.

記得我們昨天所講的嗎?所有這些工具都只是工具而已.他們不是真理.我強調這點,是因為我們會常常愛上這些工具.這也是為什麼我認為昨天沙爾夫教授所談的是非常有趣和重要的.因為佛教傳播到不同地方的時候,這些工具也要隨之改變.我很驚訝地聽到沙爾夫教授談道,一個日本佛教中最重要的傳統很可能有基督教的影響在裡面.

對於這點,尤其是那些研究佛法的學者一定要知道,修行人倒不一定需要知道這些.因為有這樣的訊息他們才能避免產生誤解.

我的翻譯(姚仁喜先生)昨天對我說,佛教傳到中國的時候,托缽乞食這個觀念,整個印度的律法系統都不被中國人所接受.也許中國人作為一個非常實際的民族,他們認為托缽乞食是不應該做的事情,應該要自己去賺錢.可是在印度,即使是今天,托缽乞食遊方的修行方式仍被認為是最高行為.他們認為這是種很榮耀的生活方式,也是一種正確的生活之道.

(附:在第二場開示中,仁波 切在談托缽乞食時,提到一件事情,有次他在印度坐巴士,半路巴士壞了,這一壞不是幾分鐘的事情,車整整修了四個小時.在等候的時候,他注意到車上有兩位赤裸著身體的印度教沙度行者,仁波 切說他一直很受印度哲學啟發,於是上前想跟沙度談談印度哲學,用他不流利的印度語.結果其中一位沙度操著標準的英語問仁波 切,你會說英語嗎?然後大家就開始用英語交談.後來仁波 切發現,這位說標準英語的沙度原來是哈佛大學法學院畢業生,曾在西雅圖當律師當了六年後,有天突然發現,早餐,晚餐,星期六,星期天,這都沒有什麼用.於是出離一切,來到印度,成為一名印度教行者.他告訴仁波 切,他從來不會在身上留超過兩天花銷的錢.仁波 切說他遇到這位沙度後,一連好幾天都很沮喪,然後想:我到底在乾什麼?這當然是仁波 切開的一個玩笑.)

佛教在傳播的時候會出現一些改變.在西藏,如果僧人穿藍色的衣服.西藏人會非常不喜歡.事實上,佛陀允許僧人穿藍色衣服.可是因為當年西藏的國王認為僧人只能穿紅色或是黃色的袍子,所以後來才變成那樣.這種文化的影響有時候會變得不太好.比如藏傳佛教屬於大乘佛教,他們實在不應該吃肉.好吧,就說,西藏實在是沒有什麼東西長得出來,那就吃吧.當他們來到北京,不是有這么多蔬菜嗎?所以他們應該吃素.可是他們也許還會說,我們還是有這樣的老習慣.而且他們還以密續作為藉口,他們會說,我們是密續修行者,所以我們可以吃肉等等.所以說,做學問的學生了解這些是非常重要的.

還有文化習慣也是他們應該了解的.我來給大家開個玩笑.中國人特別尊崇常識.中國人有很多常識.是因為中國文化教導中國人要尊崇常識.印度人呢?他們沒有常識.因為他們尊崇智慧,超越常識的那種智慧.比如說來生,這跟常識沒有關係.常識是有關此生的.我在故意挑釁你們,所以你們會對我感到反感.我之所以跟大家說這點,是因為出於上述原因,佛教也需要去適應不同的地方.

回到第三個見地.用最普通的話來描述"空性",即你看到的並不是它真正的狀態,這就是空性.這是我目前能說得最多的.如果你看到你的男朋友或女朋友,非常英俊或漂亮.你要了解其他很多人也許會認為他/她很醜陋.美貌和醜陋並不在那兒,且離於美貌和醜陋.任何顯現出來的東西並不是它的真正狀態.也許你會問:那到底真的是什麼?我們人類老是喜歡問這樣的問題:那到底真的是什麼?顯現的不是真正的,那真的是什麼?這種需要一個什麼東西在那裡的習氣,非常難以破除.

就因為這個習氣難以破除,所以佛陀在很多佛經中都提到佛性,比如楞伽經.講到佛性,這是個跟中國很有關係的題目.我想玄奘很喜歡佛性這個題目.所有我的中國朋友都喜歡佛性.你看,常識就在這裡起作用了,不是嗎?做什麼事情都要有個起始點,所以佛性是好起點.

在印度,像龍樹菩薩那代人,他們說什麼都不存在.那你會問:關於佛性,佛陀都說了些什麼呢?用一種方便的方式來表達,佛性即是給消除二元對立後的結果的一個名稱.(附:仁波 切在第二場開示中指出,消除的是二元對立)甚至龍樹菩薩都說,這非常好.因為那樣,你可以用它來表達任何事物.

回到美貌和醜陋的問題.如果你的男朋友實在很醜,別人就不會認為他英俊.因為醜陋就是實相.那空間就會被醜陋占據.不說其他人,就說說你自己.晚上在燭光下,你說不定發現你的男朋友其實長得還可以.可是早上起床的時候,你一看,哎喲,這是誰啊?你看,有改變吧.如果醜陋真的外在在那裡的話,那這種變化就不會發生.

通過例子,比如像一場夢,像幻術,如同金剛經結尾所說的那樣.這是最初級的方法.更高級一點的方法,用理性分析.就像剛才提到有關醜陋和美貌的分析.這大概就是一般大乘修行者所採用的方式.有一些大乘修行者,尤其是金剛乘,他們會說,如果你有一位上師能直接指出那個有關空性的經驗的話,那是最好的方法!可以通過很多形式達到這點,比如,禪宗里有談話的形式.讓我做個結論:目前為止,空性的定義是,你看到的或它所顯現的並不是它真正的樣子.

接下來是涅槃.這是第四個真理.

涅槃在我們腦子裡是一個我們會在很久以後將獲得的東西.類似像天堂一樣的東西.這是對涅槃不好的想法.佛說,涅槃是離於極端的.當所有極端都被耗盡的時候,那就是涅槃的經驗.

給大家舉個例子.這是佛經上提過的一個例子.有個女人,她很想要個小孩.有次她在做夢,夢中她懷孕了,然後生了一個小孩,她非常開心.可是在同一個夢中,這個小孩死了,她變得很悲傷.當她醒來的時候,快樂和悲傷都沒有了參考點,它們都不存在.她遠離了這兩種極端.就像我前面說過的那樣,很難理解涅槃,因為我們畫了很多關於涅槃的畫像,比如說西方極樂世界啊,蓮花等等.可是這些很重要,我們需要這些.阿彌托佛經里有很多關於蓮花淨土的詳細描述.

我總是給大家舉這樣的例子,就給大家舉一個。如果你問我:你是不是真的想要證悟?我恐怕不想.並不是因為我有慈悲心,所以我要永住輪迴來幫助眾生,跟這個無關.我不想要證悟是因為我想看世界盃足球賽,而且很開心地看.我還想看偵探小說和驚悚片.如果你證悟的話,會有什麼事情發生呢?時間沒有了,時間這個極端不存在了.沒有過去,未來--這實際上意味著全知.下屆世界盃足球賽的結果,你當下就能知道.如果你去看神秘電影,電影剛開始時,你就已經知道結尾,甚至你不用看,你都會知道.這就不好玩了.通常我們在找的證悟是部分全知,那種足夠讓我們去知道情人日記里都寫什麼的神通.

剛才講這些是想給大家描繪出一個超越空間、超越時間的涅槃的景象.我知道大家會認為:哇,這怎么可能,這超過了我的能力,我怎么可能變成這樣.你們不應該這樣失望,因為這是做得到的,如果你真的能夠循從此道,比如說,每天禪坐幾分鐘,或每天修心.我特別要講的是,很多人總喜歡談,我有一種特別的覺受,比如我額頭這裡有點癢啊,我的第三隻眼是不是要打開了,或者我又有一個殊勝的夢境啊等等.拜託!不要談這些,談這些是很羞恥的,不高雅.

修行的真正結果是你開始有一些轉變.比如你是那樣一種人:有一點點讚譽你就會驕傲,或者遭受一點點批評就會很沮喪.假設經過幾年的禪修後,你開始對那些東西沒有什麼感覺,變得不在乎了.那么這是很棒,非常殊勝的.這等同於佛陀頭上的頂髻.即使你有的是那種極小的執著,比如你每天晚上都要去熨自己的內衣,或者有潔癖.經過幾年的禪修後,說不定你的內衣兩年不洗,你都不會在乎了.我會說,這是一種小局面的涅槃。這是我們要尋求的。

在我結束之前,我想借這個機會向大家介紹一點點金剛乘.事實上剛才談的那些是大乘和金剛乘共同的基礎.同時金剛乘是大乘.如果沒有小乘,就沒有大乘.沒有小乘和大乘,就沒有密乘(金剛乘).我知道金剛乘在某些方面很性感,但不要忘記它也有它的危險。舉個很經典的例子.如果你有黃疸病,你在看一個白海螺,你看它是黃色的.大乘和金剛乘分別怎么處理這件事呢?小乘和大乘會這么說:你要吃藥,你對海螺是黃色的這個見解是錯的,你要把黃海螺的那種顯現去掉.而金剛乘會採取一條捷徑,為什麼說是捷徑呢?因為金剛乘繞過"黃海螺是個錯誤見解,你應該吃藥,然後把黃海螺這個顯現去掉"這一段,金剛乘不強調這一點,他們認為你直接就想它是白的,因為它本來就是白的.你再看一看海螺,覺得它還是黃的,因為你有黃疸病,那你就一再想、一再想,想它是白的.為什麼要這么說呢?因為金剛乘有很多儀式,所有儀式都有關本尊.每位本尊的修行都和自我觀想有關,比如我是六臂,等等。觀想本尊就如同剛才白海螺的例子一樣,不是說,我有一天會變成本尊,而是說,我就是本尊.但這點經常被誤用.

事實上,很多小乘和大乘都不相信金剛乘是佛教.他們認為它是印度教.特別是藏傳佛教受到很多學者的批判.我覺得也應該如此.我忘了這位大師的名字.這位藏傳佛教大師要前往印度,在尼泊爾的時候碰到一位印度教大師正要去西藏,他倆在路上相遇時,藏傳佛教大師問印度教大師,你去哪裡.他回答道,喔,我要去西藏教佛教.西藏大師說,可是你是印度教的呀.印度大師回答說,沒錯,我屬於印度教,可是我懂佛教啊.西藏很熱衷佛教,所以我去教他們,他們會給我很多金子.

還有一個更有趣的故事.是有關阿底峽尊者的.當他聽說某大師(附:對不起,名字有待考證)在印度圓寂,他哭了.尊者的弟子問他,你聽過這么多壞訊息,為什麼唯獨為這個哭泣呢?他說,是因為這個世界上,只有兩個人能區分印度教的密續和佛教的密續.我在西藏.而另一個在印度已經圓寂了.再也沒有其他人能區分了.我們在說的是一千多年前的事情.我跟大家說這些,是希望大家能想想,然後跟像沙爾夫教授這樣的人談.

聽眾提問:關於閉關.

閉關有很多定義.閉關是要建立一個範圍或邊界,一種外在的邊界,比如不離開自己的房間,洞穴或是寺院,把自己鎖在裡面,持續一天,一年,或一輩子.這只是外在的界限,這類閉關也只是一般的閉關.而最高境界的界限,是建立在過去心和未來心之間:呆在當下,甚至在你刷牙的時候也這樣.這種閉關是最好的.(現場翻譯:姚仁喜)