組建

其一

1912年1月12日, 清皇室貴族分子 良弼、 毓朗、 溥偉、 載濤、 載澤、 鐵良等召開秘密會議,19日以“君主立憲維持會”的名義發布宣言,被稱為“宗社黨”(即“宗廟 社稷”的簡稱)。成員胸前刺有二龍圖案,滿文姓名為標誌,在京、津等地積極活動,企圖奪回袁世凱的內閣 總理職權,以毓朗、載澤出面組閣,鐵良出任清軍總司令,然後與南方革命軍決一死戰。並強烈要求 隆裕太后堅持君主政權。1月,京津同盟會專設北方暗殺部, 由 彭家珍、 趙鐵橋領導,在北京西河沿設定辦事機關,旨在誅殺元兇巨憝。成員20餘人,每人均負有直接行動任務,另兼部分事務工作。滿人良弼因組織宗社黨,遂被選為暗殺目標。

其二

日本 帝國主義扶持的復辟清王朝的反動組織。1914年4月,日本政府大限重信第二次組閣後,積極支持“滿蒙獨立運動”。1912年3月已經解散的清皇族復辟組織宗社黨.重在日本成立,部設東京,大連設支部,主要成員有肅親王 善耆、 恭親王溥偉、陝甘總督 升允、蒙古貴族 巴布扎布,還有日本人 川島浪速.頭山滿、山田修、若日太郎等30餘人。潛居大連的肅親王善耆領導大連支部的活動.與 川島浪速等共同策劃,在大連、安東(今 丹東)、皮子窩等地招降納叛,於1916年3月組成宗社黨“勤王軍”,配合日本掀起的“第二次滿蒙獨立運動”進行軍事活動。川島等人認為 張作霖是實現“ 滿蒙獨立運動”的最大障礙,決定用暗殺手段除掉他,然後乘亂殺入 奉天城,使東北成為“宗社黨”的天下 。1916年5月,日本土井少將接到除掉 張作霖的密令,馬上來到奉天滿鐵附屬地,糾集日本浪人伊達順之助、三村預備 上校等組成“滿蒙決死團” 。1916年5月27日,日皇之弟閒院宮載仁親王從 俄國返回 日本經過 奉天,張作霖要到奉天車站去迎送 。 張作霖在歸途中路過小西邊門,突然遭到 炸彈襲擊 。張作霖情知有變,立即跳下馬車,躥上馬背,以極快的速度同 衛兵互換上衣,然後在馬隊的保護下,從小西邊門背胡同,穿過大西邊門繞道奔回將軍署 。張作霖經過奉天 圖書館時,突然從圖書館門洞裡跑出來一個人,手拿炸彈向張作霖扔去 。由於張作霖飛馬疾馳,炸彈在 張作霖的身後爆炸, 氣浪只炸飛了張作霖的帽子 。張作霖趕回了將軍署,在門口架起了 機關槍,衛隊也被緊急召集起來,處於戒備狀態 。這次暗殺事件給了 張作霖一個重要教訓,使他懂得,不能不對 日本加以防備 。其間由於日本對華政策發生變化,第二次 滿蒙獨立運動失敗。“勤王軍”解體;宗社黨大連支部亦隨之解體。

解析

宗社黨是辛亥革命發生後於1912年2月成立的一個主要由滿族組成的政治組織,其正式名稱為“君主立憲維持會”,該組織的主要成員有良弼、溥偉、善耆、載澤等人,這幾個人或者有海外留學背景,或者曾被清廷派往國外考察,或者是對新學很感興趣,都是當時清政權中被認為比較清廉、幹練,積極要求實行以君主立憲為核心改革的人物,其中除良弼外,都被清廷排除在權力核心之外,即使良弼也因為年紀輕,資歷淺,很多改革建議得不到採納。但是,由於辛亥革命的發生與成功,主要在於革命黨成功地挑動了滿漢民族矛盾,因為由於滿族的漢化,以及清末同光中興後漢族官僚與軍事勢力的崛起,滿漢矛盾並不尖銳。從社會變革的角度,君主立憲和共和體制同樣能夠實現資產階級民主,更何況包括孫文在內革命黨政治人物本身的民主素質遠不及當時的立憲派人物,這就決定了辛亥革命無法實現社會變革的使命,而僅僅蛻變為通過挑動民族衝突而實現改朝換代,讓諸如袁世凱等這樣的政治投機分子得利,更為可惜的是,辛亥革命終結了中國近代史上僅有的一次憲政變革--清末新政,打開了辛亥以後一次比一次激進的暴力革命的潘多啦盒子,無數生靈遭到塗炭。

成員

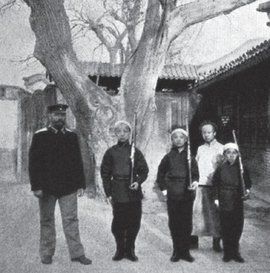

蔭昌

蔭昌蔭昌(1859—1934)。1911年3月9日,蔭昌被賞為陸軍正都統(相當於陸軍上將),成為清末新軍施行新官制後唯一的陸軍正都統;5月8日清皇族內閣成立,蔭昌(滿族)任陸軍部大臣;10月10日武昌起義爆發,12日清廷派蔭昌率北洋第一軍(總統官蔭昌兼,由陸軍第四鎮和第二鎮的混成第三協、第六鎮的混成第十一協編成)、第二軍(總統官馮國璋,由陸軍第五鎮、第三鎮的混成第五協、第二十鎮的混成第三十九協編成)前往湖北意圖鎮壓,17日蔭昌趕到信陽坐鎮指揮,但兩軍均系袁世凱舊部,將士不聽命令,蔭昌束手無策,起義的烈火迅速蔓延,湖南、陝西、山西、江西等相繼獨立,10月20日慶親王奕劻派徐世昌請袁世凱出山,27日清廷招回督師無功的蔭昌,派袁世凱為欽差大臣,全權督辦湖北剿撫,馮國璋改任第一軍總統官,段祺瑞任第二軍總統官,蔭昌並未返京,而是隨第八鎮一起參加反攻;11月1日袁世凱組閣,蔭昌任軍咨府大臣仍暫管陸軍大臣事務。1912年1月1日民國臨時政府在南京成立,2月12日清帝下詔退位,中國封建王朝結束;3月10日袁世凱在北京就任臨時大總統,北洋政府成立,蔭昌曾被聘為總統府高等顧問,北洋民國政府與小朝廷之間凡有禮節性往來的場合,都由蔭昌以總統特使的身份入宮;10月11日給予一等文虎章;12月15日被北洋政府授為陸軍上將,是中國滿族上將第一人。

載振

載振載振(1876年~1947年)鑲藍旗,慶親王奕劻長子,乾隆帝玄孫,封貝勒。光緒二十八年(1902年)作為出席英王愛德華七世(溫莎公爵的祖父)加冕典禮的專使出使英國,並順便到法、比、美、日四國進行訪問。第二年,1903年赴日本考察第五屆勸業博覽會,回國後親自參與這次博覽會的中國官紳們都認為:“博覽會之關係甚大,以商戰勝他國全在此舉。”於是,載振奏請成立商部,擔任農工商部尚書。在此之前他曾任鑲藍旗漢軍都統、御前大臣、管理火器營、正紅旗總族長等要職。擔任農工商部尚書(正部級幹部)時年僅30歲,可謂少年得志。但1907年,他卷進了一起桃色賄賂案,並作為該案主角遭受了沉重打擊。光緒三十三年,載振奉旨赴吉林督辦學務,途經天津,因接受直隸道員(另一說為天津南段警察局總辦)段芝貴的賄賂——花巨資一萬二千金買下的歌妓楊翠喜,被御史趙啟霖彈劾,此事轟動京都,他雖然被以“事出有因,查無實據”的說法開脫了罪名,但他和他父親慶親王奕劻均被迫辭職。宣統三年(1911年)再次回到朝廷任弼德院顧問大臣。1924年溥儀被逐出宮後,他遷入天津英租界避禍,從事工商投資活動,從此遠離政治,1947年在天津病逝。

載洵

載洵載洵(1886—1949) 滿洲鑲白旗人,愛新覺羅氏。光緒帝弟。清光緒十五年(1889)晉輔國公,次年又晉鎮國公。二十八年襲貝勒,三十四年加郡王衍。宣統元年(1909)任籌辦海軍大臣,並赴歐美考察海軍。1910年任海軍部大臣。辛亥革命後在北京、天津閒居。1949年死於天津。

鐵良

鐵良鐵良(1863―1938),宇寶臣,滿洲鑲白旗人。溥儀繼承位後,改元宣統。十二月,清政府設立禁衛軍,以貝勒載濤、毓朗和鐵良為專司訓練禁衛軍大臣。當時攝政王載灃急欲將兵權收歸滿族親貴掌握,先以“足疾”為名罷斥了袁世凱,隨後又於宣統二年(1910年)二月免去鐵良陸軍部尚書之職,以萌昌代之。八月,清廷任命鐵良為江寧將軍。

宣統三年八月十九日(1911年10月10日),武昌起義爆發,各地紛紛回響。守城清軍死命頑抗,戰鬥十分激烈。十月十一日(12月1日),革命軍攻陷天堡城,江寧將軍鐵良避匿日本兵艦.回到上海。清廷革鐵良職,由張勛護理兩江總督。

政府為了鎮壓革命,不得不重新起用袁世凱,任命他為內閣總理大臣,指揮北洋軍南下。1912年1月,―些少壯派滿族親貴建立了宗社黨,其主要黨魁為軍咨使良弼、恭親王溥偉,肅親王善耆等,反對起用袁世凱,反對南北議和,反對清帝退位。從江寧剛剛回到北京的鐵良也加入了宗社黨。1月26日,良弼被革命黨人彭家珍炸傷,三日後斃命,宗社黨遭到沉重的打擊。2月12日,清政府被迫頒布了退位詔書、授權袁世凱組織責任內閣。隨後.宗社黨黨徒紛紛出京。鐵良寓居天津租界內,頻繁往來於青島、大連、天津、日本之間,進行滿洲復國活動。

1917年6月,“辮帥”張勛與宗社黨為首的勢力串通,乘“府院之爭”帶兵入京,擁立溥儀,其間,溥儀曾任鐵良等人為弼德院顧問。張勛復辟失敗後,鐵良仍寓居天津租界。

1924年10月,馮玉樣發動“北京政變”,溥儀被趕出紫禁城,後也寄居天津租界。鐵良等清朝遺老繼續向溥儀效忠.三十年代初,日本帝國主義為進攻中國,張學良放棄東北,日本據而在東北成立“滿洲國”,鐵良、溥偉、鄭孝胥、陳寶琛等人參與了活動。溥儀後來帶領鄭孝胥等人潛往東北,成立滿洲國,鐵良則留在天津閒居.民國二十七年(1938年)去世。

載濤

載濤載濤(1886-1970)。卓越的京劇票友。清醇親王奕譞第七子,光緒帝之弟,溥儀之叔。襲封貝勒,宣統二年(1910年)受賞郡王爵章,三年任軍咨府大臣。1910年2月赴日、美、英、法、德、意、奧、俄八國考察陸軍,5月派任赴英國專使大臣。1911年5月任軍諮大臣;其後任蒙古鑲黃旗都統。1912年1月,與載洵等組織宗社黨;3月宗社黨解散。1917年7月張勛復辟,溥儀任為禁衛軍司令;同月復辟失敗。1918年徐世昌任為將軍。溥儀曾以偽滿洲國“皇帝”名義,多次召他赴長春當官,北京偽政權“華北政務委員會”委員長王揖唐也許以高薪請他任職,均被拒絕。載濤出身嫡系皇族,但寧肯貧困潦倒也不當漢奸,表現出高尚的民族氣節,受到尊重。新中國成立後,毛澤東主席親自任命他為中國人民解放軍總後勤部馬政局顧問,還用自己的稿費2000元助他修繕住房。1949年後,歷任人大代表,政協委員。1970年在北京逝世,終年83歲。

毓朗

毓朗毓朗(1864年8月27日-1922年12月14日)多羅敏達貝勒,是定慎郡王溥煦的次子,清末的軍機大臣之一。當過巡警部(民政部)侍郎、步軍統領。宣統二年(1910年)七月,授軍機大臣;宣統三年(1911年)四月,改授軍咨大臣。 辛亥革命後,參與過宗社黨的活動,終年59歲。他的二格格愛新覺羅·恆香就是婉容皇后的繼母。

良弼

良弼良弼 (1877-1912) 清末大臣、宗社黨首領。滿洲鑲黃旗人,愛新覺羅氏,字賚臣。清初睿親王多爾袞之後,大學士伊里布之孫。光緒三年(1877年)良弼生於成都,早年喪父,與母親相依為命,從小接受的是正統的忠孝倫尚教育,侍母極孝。及長,寄籍湖北,光緒二十五年(1899)由該省選送赴日留學,入成城學校、日本陸軍士官學校。光緒二十九年(1903年)良弼由日本陸軍士官學校步兵科第二期畢業回國,入練兵處,次年升該處軍學司監督。光緒三十一年(1905年)3月補軍學司副使,8月袁世凱延攬其為調充陸軍第八標統帶官。光緒三十二年(1906年)4月回任軍學司副使,並主持保定陸軍學堂校務,同年新軍在河南彰德舉行會操,任北軍審判長,其間充任考試陸軍遊學畢業生襄校官、提調官等職。光緒三十三年(1907年)8月任陸軍部軍學司司長,兼參議上行走。光緒三十四年(1908年)10月獲選修訂法律館諮議官,參與編撰新律;同年底拱衛京師的禁衛軍成立,授禁衛軍第一協統領,實際負責管理禁衛軍。宣統元年(1909年)7月,清廷“從良君弼等之建議”,仿日本參謀本部設立軍諮府,以統籌全國陸海軍事宜,軍諮大臣載濤不諳軍事,凡事皆以良弼為“謀主”;10月擢升禁衛軍訓練大臣。宣統二年(1910年)隨載濤出國考察軍政,同年秋參與組織灤州秋操。

武昌起義後,良弼既反對起用袁世凱,又反對革命,妄圖“以立憲彌革命,圖救大局”。宣統三年(1911年)11月袁世凱進京出任內閣總理大臣,良弼被奪去統領禁衛軍實權,同年12月9日授軍諮府軍諮使,兼鑲白旗漢軍副都統。1912年1月12日,良弼與溥偉、鐵良等組織“君主立憲維持會”(俗稱“宗社黨”),反對南北議和與清帝遜位;1月26日良弼議事畢回家,在家門口(今北京西四北大紅羅場胡同),遭四川武備學堂畢業生彭家珍向其投擲炸彈,炸傷左腿,29日袁世凱遣民政部尚書趙秉鈞買通一中醫,開一藥酒,晚遂死。1912年2月1日以副都統陣亡例從優賜恤,其後有官紳立祠於北京。

溥偉

溥偉(1880~1936)號錫晉齋主,滿族愛新覺羅氏。12月13日出生於北京,系第一代恭親王奕?嫡孫。1898年承襲王爵。歷任官房大臣、正紅旗滿洲都統、禁菸事務大臣等要職。在辛亥革命時期,與肅親王善耆等人組織“宗社黨”,妄圖復辟清室,拒絕在清帝“退位詔書”上籤字,主張整兵一戰,是清皇族中的復辟派。

1912年2月,溥偉避居德國侵占的青島。第一次世界大戰爆發,日軍占領青島,他妄圖借用日本勢力復辟清室,狂稱:“有我溥偉在,大清帝國就不會滅亡”。在日軍的支持下,他和善耆搞起“滿蒙獨立運動”,重建已被解散的宗社黨,還在遼東一帶召納土匪,秘密組織“勤王軍”,為復辟清室枉費心機,苟延殘喘。1916年2月,溥偉在青島期間曾收到前陝甘總督升允自東京送來的密函,信中敘述升允在日本聯絡上層力量支持復辟活動。見此信,溥偉遂和善耆加快了復辟步伐,並預謀6月中旬在遼南一帶舉事。不料6月6日袁世凱突然病死後,日本政府隨之改變了對華政策,將宗社黨軍隊和蒙古騎兵解散,遼南舉事落空。1922年2月善耆死亡,溥偉復辟清室企圖成為泡影。

1931年“九·一八”事變後,日本帝國主義為誘迫溥儀早到東北籌建滿洲國傀儡政權,將溥偉從大連線到瀋陽,讓其當“四民維持會”會長,揚言要以溥偉為首建立“明光帝國”。日軍還讓溥偉穿上“王服”,在日偽警憲的簇擁下祭陵。溥儀得知這一訊息,急忙來到旅順,順從地當了日本的傀儡皇帝。從此,溥儀對溥偉心存戒慮,總是放心不下,生怕溥偉奪去帝位,始終沒有給溥偉一個職位,就連日常的零花錢也不肯給。

1936年1月,溥偉在貧病交加中,死在新京(今長春)一家旅社裡,終年56歲。

善耆

善耆善耆(1866—1922)字艾堂,號偶遂亭主人。清朝第十代肅親王。八國聯軍入侵北京以後,與日本浪人川島浪速來往密切,成為摯友。在川島的遊說下憧憬日本。1904年委託川島在府中設立華胄學堂,親任監督,聘請川島在北京警務學堂任用的日本教習,對子弟進行日本式的教育,並說服其他王公將子弟送入該校學習。又在府中設立和育女子學校,聘請日本女教習木村芳子和川島的夫人對女眷和王女、王侄女等進行教育。1907年與川島八拜為交,並將第十四王女送給川島作養女。辛亥革命後,拒絕在清帝退位詔書上籤字,在川島慫恿下,逃至日本占領的旅順,與川島策劃建立以滿洲為基礎,以日本為監護人的滿—蒙聯合的國家。當其到北京與日本人會談上述計畫時,遭到革命黨人的追捕,在黑龍會的幫助下逃出北京。1912年第一次滿蒙獨立運動失敗後,鼓勵一部分骨幹分子逃到旅順,企圖東山再起。1914年派兒子憲德到東京再次組織宗社黨,以肅王府在奉天、吉林兩省的森林和礦山開採權作抵押,向大倉財閥借款100萬元,交給川島作為組織勤王軍的經費。由於日本政府和軍部改變了計畫,使川島指揮的勤王軍大敗,第二次滿蒙獨立運動失敗。1922年去世。

復滅

宗社黨在京、津等地積極活動,堅決反對 南北和議,主張死拼到底。他們放出狠話,即使大勢已去,也要退保一隅之地,寧可失敗逃亡海外,也不甘不戰而屈,甚至要重組戰時 皇家內閣,與民軍血戰到底。再則,作為大清國的級別最高的現任領導幹部,袁總並不想堂而皇之地“逼宮”而落個欺侮孤兒寡婦、賣主求榮的千古罵名。正當老袁進退兩難之際,在北京發生的兩起恐怖攻擊事件幫了他的大忙。

在上次 袁世凱向 隆裕太后面奏後,從東華門出宮的老袁乘坐雙套馬車,在衛隊的前呼後擁下,行至東安門大街跟王府井大街交叉的丁字街口時,突然從路邊的三順茶館裡衝出幾個刺客,向車隊仍出了三枚炸彈,隨著兩聲巨響,濃煙滾滾,一片狼借,老袁的衛隊長袁金標被炸得血肉模糊,其坐騎當場身亡,其餘20多人受傷,一時人喊馬嘶,亂作一團。坐在車中的老袁雖毫髮未損,也大驚失色,急忙撤離了現場。

事後,袁金標被送到醫院後傷重不治而亡,組織和實施這次恐怖攻擊的張先培、黃之萌、楊禹昌等10名革命黨人被捕殺。

真是天助老袁,因禍得福,這起突發事件使老袁贏得了戰略上的主動。因為南北議和開始後,朝野內外風聞袁世凱要賣主求榮,南方的革命黨也公開聲稱要推舉袁世凱為民國 大總統,使得老袁在輿論上頗為被動。現在經過這么一炸,使人們不但不懷疑袁是革命軍的同黨,並且更相信了他是大清國的股肱之臣,無形中為老袁樹立了“忠君為國”的光輝形象,也為老袁開始下一步的行動提供了有利條件。

心機頗深的袁世凱當然不會放過這個天賜良機,他向隆裕太后請假,以“驚魂未定,發燒未已,步履尚難照常,心跳作燒及左肋疼痛”為由在家養病,把內閣的日常工作暫交國務大臣趙秉鈞、胡惟德等人負責。這樣,在皇帝是否退位的極其敏感的時期,老袁巧妙地退到幕後,明哲保身,進退自如。

而讓老袁更加驚喜的事情發生在10天后。這天夜晚,宗社黨骨幹人物良弼在家門口被炸後不治而亡,製造這起恐怖暗殺的是一位來自四川的革命黨 彭家珍。

良弼是老攝政王 多爾袞之後, 日本陸軍士官學校步兵科畢業,少年英俊,為人端正,恃才傲物,曾任禁衛軍統領,現任軍諮使,為晚清政府屈指可數的 軍事人才之一。武昌起事後,良弼失去軍權心中不服,揚言要重招舊部,與民軍決一死戰,是主戰派里的中堅人物。良弼的冤家對頭彭家珍,時年24歲,血氣方剛,崇武好勇,成都武備學堂畢業生,曾留學日本並加入同盟會,回國先後在四川、雲南、奉天等地做過軍官。與大多數的“海歸派”一樣,彭壯士“久有凌雲志”,尤其信仰革命的暗殺主義,這次他以京津同盟會暗殺部長的身份秘密進京,就是為了配合南方的革命黨,在敵人後方做一件驚天動地的大事。彭壯士打聽到良弼這小子是個頑固的現行“反革命”,是中國走向共和的最大的絆腳石,就把玩命的目標鎖定在他的身上。

1月26日夜,北京城月黑風高,天寒地凍。彭家珍在寓所換上軍裝,懷揣炸彈,按照原計畫來到金台旅館。他以 奉天講武堂崇恭的身份登記住宿,聲稱有緊急軍情去見良大人,便雇了輛旅館的馬車,來到位於西四紅羅廠附近的良弼府,拿出事先偽造的崇恭的名片求見候良弼。守門人看了看名片說:“大人去了陸軍部公幹,尚未回來,請您進客廳等候。”彭家珍猶豫了一下,便說自己還有其他事情,一會再來。不久,一輛馬車疾馳而來停在大門口,一名威武的軍官從車上走下。這時,躲在牆角暗處的彭家珍料定必是良弼回來了,便疾步走到近前,高聲說:“良弼兄,別來無恙啊?”良弼突然看見一個身著標統 軍服的小個子青年站在大門前,心裡一驚,說:“有什麼公幹,夤夜到此?明日敘談罷”,說完拾級而上。說時遲那時快,彭家珍後退一步,掏出炸彈扔向良弼,一聲巨響,濃煙四起,血光四濺。事件的直接結果是:良弼被炸斷左腿,兩天后不治身亡,年僅35歲。而彭家珍也躲避不及,被一塊彈片擊中後腦,霎時殞命。同時斃命的還有良弼衛兵8人,馬弁1人。金台旅館的馬車也被炸裂,馬夫和馬匹重傷,馬夫十幾天后死去。

彭家珍採取行動前,在《絕命書》中寫道:“自入同盟會以來,不敢不稍盡責任。惜才力薄弱,未見大效,抱愧奚如。今除良弼之心已決,計畫已備,只待事機發動。共和成,雖死亦榮; 共和不成,雖生亦辱,不如死得榮。”良弼臨死前,知道 刺客是革命黨人彭家珍後,伸出了大拇指說:“原來是廿頭(當時稱革命黨為廿頭,取義於革字的上半截)彭某,真英雄也。我死,清廷也隨之亡也。”另一說,良弼死時感嘆:“朝廷不識我,唯此人識我,真吾知己也。”

良弼的預感是準確的,彭家珍的炸彈徹底摧毀了宗社黨人的信心。聽說革命黨確已進北京,滿族親貴一個個猶如驚弓之鳥,聞風而逃。那些聲言與大清國共存亡的宗社黨們,看到末日真正來臨,大都把家財存入外資銀行,有的攜家帶口躲進 租界,有的在 六國飯店租下房間,不敢出來。善耆和溥偉等皇族宗室,也心灰意冷,再也沒有人堅持用武,反對共和了。