簡介

1991年後,宋唯原遊歷海外十年,對傳統中國畫及繪畫理論進行了全面研習,對祖國大陸、香港、台灣及海外中國畫的發展走向進行了全面調研。2001年帶著對故國文化的深深眷戀回國,回國後行事低調,沿續著一條純粹中國畫氣派的路線不斷思索與創作,積極倡導中國繪畫“血統純正”, 在書法、題跋、詩詞、繪畫等方面做了完美體現,從而逐步奠定了在當今中國畫壇的地位。

現為中央美術學院中國畫院客座教授,中國人民大學徐悲鴻美術學院客座教授、榮寶齋畫院客座教授、清華大學繼續教育學院教授。擅長寫意花鳥、人物、山水,在書法、篆刻、詩詞、古書畫鑑定等方面均有較高造詣,並精研古琴、京劇。

藝術簡歷

1980 以第一名的成績考入中央美院葉淺予中國畫實驗班;

1984 畢業作品獲葉淺予獎學金,並留校任教,擔任盧晨和姚有多助教;在中國美術館舉辦的《全國青年水墨畫展》獲優秀獎;為世界著名男高音歌唱家帕瓦羅蒂制印;為天津塘沽新港創作60平米壁畫《洛神》;為天津新港賓館、天津凱悅飯店設計外觀;

1987 參加日本著名畫家加山又造講習班,加山又造評價:“你的畫給了我新的啟發,你有一雙很好的眼睛,你是一個天才。”

1988 在中國美術館舉辦首屆個人《中國畫展覽》;

1989 對中國工筆重彩人物肖像教學進行改革,吸取中國歷代人物肖像畫之精華,結合教學進行了大膽的嘗試,對於當時的中國人物畫教學理念產生了巨大的衝擊效應。藝術成就編入《中國當代名畫家辭典》;

1990 在中央美院陳列館舉辦《六人畫展》;

1991 在加拿大著名艾米列卡美術設計學院講學;

1992 在加拿大維多利亞博物館舉辦個人《中國畫展覽》;個人藝術專輯《畫壇一傑》影帶出版;

1993 入選英國劍橋大學《世界名人錄》;

1994 在加拿大U.B.C大學舉辦個人《摹印展》摹刻中國歷代名印貳佰余方;

1996 在加拿大溫哥華工藝美術館舉辦《說印》展;

1998 在加拿大舉辦個人《中國畫作品展》;

出版著作

2004年 天津人民美術出版社出版《古畫解密----石濤卷》;

2005年 北京工藝美術出版社出版《藝術卵孵化---宋唯原畫室人物寫生》;

2006年 北京工藝美術出版社出版《藝術卵孵化---宋唯原畫室山水/花卉寫生》;

藝術評論

宋唯原,原名宋筱明,字胤儒。1957年生於北京。1980年就讀於中央美術學院後留校任教於中國畫系。1991年後遊歷海外十餘年, 2001年回國。現為中央美術學院中國畫系客座教授,中國人民大學徐悲鴻美術學院客座教授。

梅墨生,又名覺公。1960年生,河北人。中國書法家協會會員,中國美術家協會會員,中華詩詞學會會員,中華美學學會會員。現為中國畫研究院理論研究部副主任。主要從事中國畫、書法的創作與研究。

中國畫邊緣界定

梅墨生(以下簡稱梅):中國畫已經沒有邊界了,因為說到邊界,會把某些中國畫的表現排斥在中國畫外,這肯定是有些人不同意的事。

這個時代不是學術化的時代。這個時代本身是開放、多元化的時代。多種觀念、思想、認識都有,所以很難有一個統一的標準。正因為這樣,提供了很多繪畫的可能性,於是形形色色的表現,各種藝術思潮在中國畫裡都有反映,但是中國畫應該維護它的傳統性、思想性、純潔性,還是要打破所有邊界?沒有中國畫傳統的概念,肯定是有分歧的。

我覺得站在中國畫的立場上,是否應該有所不為才能有所為,應該有所界定才能自我完善。或是不斷打破所有框限和界限,沒有任何約束地發展自己。大概這也是值得思考的兩條道路。美術界的前輩,從林風眠、徐悲鴻、蔣兆和、李可染等一批先驅開始,我們看到他們打破一切邊界,對發展中國畫都有所貢獻。但固守中國畫傳統,在中國畫內部探索出路的人,也有很多。他們保持了中國畫的傳統,比如齊白石、傅抱石、張大千等。不妨說兩種形式、兩條道路都有成功先例。但劃定界限到底有沒有尺度?到底對中國畫怎樣做一個廣義、狹義的界定?這都是問題。比如說,一般認為狹義中國畫是傳統型,帶有文化路數,如宋、元繪畫。而廣義中國畫包含了上世紀50年代的彩墨畫,像林風眠的畫。兩種方式都有存在的理由。中國畫名實之爭已經有幾十年了,不能完全以個人的一己之好排斥。只是利用中國畫材料、工具而無中國畫內涵的繪畫作品是否應該放在中國畫範圍里,我個人認為不可以,但這些問題學術界已經無暇理會,也沒人關心了。

從好的一面看畫界很熱鬧,從不好的一面看中國畫已經面目全非了。關鍵是無論畫那種畫,自古以來中國畫強調品味、格調、文化的氣息。畫家的畫,已經失落了這種東西,這是比較讓人失望的事兒,不但失落了中國畫的人文氣質,而且也失落了民族特色。中國畫重視錘鍊,中國畫已經沒有任何錘鍊了,近似胡塗亂抹。

宋唯原(以下簡稱宋):中國畫正處於一個百花齊放的時代,但百花齊放的狀態並非意味著會產生經典。如何界定中國畫,是當今中國畫壇應該認真探討的問題。中國畫概念模糊,許多畫家用西方的繪畫手段、技法來改造中國畫,中國畫走向了工藝性、製作性的繪畫道路。中國畫應該有邊界,應該有理論和技術手段支持,以界定和區別於其他畫種。中國畫從理論到技術兩者的恆定到底是什麼,有待理論家和畫家思考。

中國畫首先應該有文化背景和人文理念的支持,同時又要有一定的技術手段體現。拋卻它的文化背景,單從技術手段講中國畫,首先是書法用筆,加之晚清後加入的金石氣息,這種模式才屬於中國畫的範疇,否則就像是諸多畫家用中國畫材料畫出的西方水彩,無論是技法還是審美意識都屬西方繪畫模式。中國畫一定要有其血統。正如我在其他文章中講的,中國畫要“血統純正”。我在海外期間,曾走遍了北美及歐洲的各大博物館,認真研究西方繪畫,尤其是印象派以後的繪畫。莫奈畫中乾澀的筆觸與中國書法的“飛白”異曲同工,夏加爾畫面的構成乃至造型也呈現出東方繪畫中的自由與鮮活。藝術到了很高層次後,境界是共通的。西方繪畫各個流派的產生完全是一個顛覆性的革命,從不夾雜任何傳承概念及痕跡,這是由西方的人文背景、思維模式所決定的。中國畫發展和西方繪畫完全不同,從唐、宋、元、明、清到今天,國繪畫是一個承遞過程,就像中國的哲學理念、審美習慣、社會形態是總體的向前推進一樣。所以中國畫應該有血統傳承,任何外來的文化強行嫁接都會使它畸形。

西方藝術家的思維方式和東方人完全不同,因為他們只注重突顯現實社會和人的生命本體,注重當下的人本表現,對歷史漠不關心,他們認為那一頁已經翻過去了,歷史不能影響現實生活,只注重當今。東方人注重歷史背景、文化傳承。這兩種東西方的區別,反映到藝術上也同樣有著明顯差異。對於什麼是中國畫,首先從思想內涵到表現手段上都應該做個界定,其次它還應有純粹的中國血統。

中國畫教育狀態

梅:幾十年來,中國畫教學都有這樣那樣的問題,藝術形態左右藝術走向。不客氣地說,中國畫百十來年的歷程是改良的歷程,改良的模式千姿百態。改良的大趨勢,是用西方繪畫的許多因素來改造中國畫,這個功過我們身處廬山,真面目還沒有體會。但若干年後,人們冷眼看中國畫這段歷史,會給予客觀的評價。改良的利弊兼而有之。改良使中國畫更強調寫實、逼真、再現。造型嚴謹、準確,包括焦點透視的進入,這對人物畫有幫助,也是客觀事實。但是,弊病也由此而來,中國畫那種深邃的玄學的悠遠,那種“天人合一”的品格,那種高度文學因素而引導生成的意境,或由於書法、篆刻、金石增加的品味,都蕩然無存。“像”成了一個目的,“逼真”成了一個結果,“嚴謹”成了一個理想。嚴謹不是中國畫的唯一標誌。美學的境界在這種改良下已經消亡了,值不值得?這應由當代從事中國畫的人思考。中國畫從古以來,就沒把畫“像”一個東西作為理想,畫“像”只是一個基本因素,不是最終目的。中國畫要表達的是中國人獨有的一種生存態度、文化氣息,高度改良後的中國畫,把原有的虛實並用改為純實在的中國畫,準確、結實、嚴謹,但像中國哲學一樣特有的世界觀、人文觀、意味沒有了。實際上,中國畫更重視神態,追求人物特有的風神。正如潘天壽所說“中西方文化是兩大體系”,從分類、主題等各方面都不同。建國後的中國畫在表達人物、場景等方面確實有所不同。

宋:在國外生活考察大概十餘年時間,回國後發現中國油畫畫成了中國工筆重彩畫,而中國工筆重彩畫成了油畫,這跟我們若干年教學體系有關。中國畫的發展現狀和中國畫多年的教育體系有直接關聯。徐悲鴻把西方教育體系引入中國,對中國美術教育貢獻重大,尤其對油畫、版畫、雕塑等培養出諸多藝術大家,同時也奠定了中央美術學院在全國藝術院校中的領先地位。然而,在中國畫的教學中,用西方的模式來改造中國畫,一味注重寫生造型,疏忽了對傳統中國畫精髓的研究。因為中國畫的精髓並非以再現現實為能事。當今,從美院教學看,特別是中國人物畫,基本上是按照西方繪畫來改良的,這種改良已經背離了中國畫的根本。

中國畫不是以寫生為訓練手段的,也不是以再現現實為終極表現,它追求的是一種心靈的表白,而不是自然狀態下的摹寫。當今西方式教學仍然延續在全國各大藝術院校教學中,然而,現代西方繪畫教學早已發生了重大的變化,更注重於學生本體的感覺,不是抄襲自然的長期基本功的訓練,而注重開發學生的感覺和個性。所以,在這種體系下培養出的學生將來是否可以將中國畫推進也會打很大折扣。再有,中國畫教學分科過早,限定了學生的發展空間,限制了學生的個性發揮。

當今國內高等藝術院校中,普遍存在著極為怪異的現象,幾乎絕大多數考生不報考中國畫專業,而對西畫專業趨之若鶩。中國畫系所接納的大多為油畫專業名落孫山者,中國畫當真走入窮途末路了嗎?從建國以來,油畫專業一直占據著各大藝術院校的老大席位。而中國油畫當真代表著中國的民族藝術嗎?我卻不以為然。基於在國外十多年的考察及生活經歷,我以為本土中國人不適於學習西方油畫。其原因有四:第一是東西方人種差異。東方人黑頭髮、黑眼睛、黃皮膚,是一種單色調的人體。而西方人卻不同,上帝便賦予它豐富的色彩關係,有著不同顏色的頭髮,不同顏色的眼睛,以及豐富的有冷暖變化的皮膚,以至於在國外政府部門頒發的表格中另闢出頭髮顏色及眼睛的顏色的表格,他們天生就帶著色彩來到這個世界上。第二是地域差異。倘若有國際航班的經歷,當飛機飛抵歐洲或北美的上空,你看到的是一幅色彩斑斕的圖畫,那種純淨的色彩難以言表。當從舷窗上看我們自己的國土時,則是煙霧迷累及單一的色調。起初人們以為是工業污染,實則不然,這是在地球這一特定區域的特定色彩。雖然它沒有歐洲鄉鎮的繽紛色彩,也沒有北美洲的純淨艷麗,然而它真如北宋畫家筆下的煙雨空累,又如元明文人畫家的淋灕水墨。第三是社會形態不同。中國社會一貫在井然有序中發展,而西方社會倡導張揚個性。這兩種社會形態不可能不影響藝術家的創作生活。第四是在國外的各大中小城市中均有館藏豐富的西方藝術珍品,小孩子們從小便是誦讀著大師們的原作成長的,那種色彩及造型的修養,幾乎是與生俱來的。綜上所述,本土中國人學習油畫可以說是先天不足的,加之多年的落後的美術教育,使學生泯滅了藝術天性,在一種統一機械的教學中淪喪。有朝一日,當他們走出國門去看那些西方藝術大師的作品,才會真正感覺到這種教學已經損害了他們的眼睛。而學習中國畫的學生們則有機會接觸到中國古代大師們的真跡,看到歷代藝術家的傳承,是從繪畫本身的理念入手,無論是從人種、環境、作品都是一統的。它可以對本土的藝術有著深入的了解和對西方藝術有著敏銳的判別,即使改畫油畫,也能開一片新天,諸如劉海粟、關良的油畫,現在看來也是中國油畫的顛峰。

中國畫筆墨性質

梅:我覺得筆墨是中國畫發展到一定程度的產物,是中國繪畫裡單獨提取出來的一種表現因素,同時也是中國畫美學的一種概念。它不是僵化的推崇筆墨。筆墨也不是千古不變的,它只有一種模式。我認為筆墨是發展的,隨時代變化,並且筆墨是中國人在多年藝術積累後提取出來的表現要素,是一個語言方式,是中國畫獨有的,是體現這個畫種最本質的東西。它不是唯一的,但是最重要的。就像任何一種藝術本身有藝術魅力一樣,是藝術魅力的一種載體。北宋、五代的畫雖自身沒有認識到筆墨,但後人總結出來其中有筆墨因素。筆墨的處理、表達是客觀存在的,從原來的不自覺到自覺。比如說齊白石的繪畫,他從來沒有把筆墨排在第一位,但他的畫裡有筆墨,他用減法畫畫,都經過提煉。筆墨在傳達畫家情感時起著非常重要的作用,但不要把筆墨僵化、固定。齊白石早年學石濤、八大,但他的筆墨不同於石濤、八大,他的筆墨最適合他要表達的主題,其筆墨是獨有的。八大的筆墨從董其昌來,但不同於董其昌,只有這樣的藝術家是總結筆墨的人,重筆墨卻未死於筆墨。而盲目反對筆墨或者盲目推崇筆墨的人,也未必真知道筆墨是何物,他們把筆墨僵化了。筆墨有變和不變的因素,在表達時由於個人氣質不同造成筆墨不同。

宋:從古至今都在談筆墨,到底什麼是筆墨?我覺得中國畫有兩個欣賞層面,第一是它表現的物象,比如山水、花鳥、人物等,你畫面的內容及你所要表現的東西。第二是筆墨趣味的抽象形式,它如同細胞一樣,只有當它成熟和裂變,從而產生一個完美的個體。這兩個層面相互依附,不容分離。如果沒有筆墨,或是只玩弄筆墨,中國畫將是一種自然主義的繪畫,或是抽象主義的繪畫,這將與中國畫的本質相去甚遠。

中國繪畫注重情感的表露,是一種人本的繪畫,而單純的再現現實與抽象符號,均不是中國繪畫的追求方向。然而,這種人本的繪畫,需要一種堅強的藝術手段及技法支持,這也便是中國筆墨的錘鍊。溯流而上,也便是對中國書法的學習與鍛造,所以沒有中國書法的積澱便沒有中國畫。幾千年來,以書法入畫,幾乎成為中國繪畫發展的規則,背離了這一點,中國繪畫便失去了魂魄。中國書法對世界文明產生了巨大的影響和貢獻。它固有的實用功能、抽象形式與書寫者的個性發揮,形成了如同“幡動、風動、心動”的概念,而它從古至今的發展和變化,直接影響了各個不同歷史時期的繪畫風尚。由此看來,吃透中國書法即是入主中國繪畫的不二法門。

中國古人講“書畫同源”,但在我看來,書是源,畫是流。不同時期的書法狀態反射著不同時期的繪畫風尚。中國書法藝術是整個世界藝術殿堂中光輝、璀璨的珍寶,他可以與古埃及、古希臘的藝術抗衡。“書畫同源”我認為是“書畫用筆同源”。這種豐富的表現特性是其他任何繪畫材料所無法取代的。然而中國人的技術與技能在歷史上統統處於私秘狀態,使其傳承受到了很大阻礙,以至絕跡,書法也如此,僅就執筆方法這一點而論,便可見一斑。試看現今留存的大量的書法典籍中,魏晉之前在執筆方法上未見論述,而魏晉後卻眾說紛紜,莫衷一是。從蘇東坡的“執筆無定法”到趙孟緁的“用筆千古不易”,眾多大書法家的論爭所要印證的實際上便是失傳的藝術私秘。更有甚者,鍾繇為了學習蔡邕的筆法竟掘取了蔡邕的墳塋,這種私秘的執筆真的如此重要嗎?回答是肯定的。試想,王羲之59歲便離開了人世,王獻之43歲也命歸黃泉,而他們的作品逾千年而無人能及,後世的書法家有些是雙倍甚至三倍於他們的年齡,孜孜用功仍不能望其項背,原因何在?我不相信天才,江山代有才人出,然而二王終不能逾越,這便是私秘的技術層面中斷,而非後人無二王之才。二王時期的特有執筆方法,應該可使學習者在短暫的時日中迅速達到二王法帖的高度。似乎我們中國人對自己的藝術文化並不那么熱愛,往往隨手遺棄,大概得來太容易了。

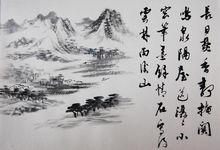

宋唯原作品

宋唯原作品

宋唯原作品