宇宙美麗星空

宇宙美麗星空行星

一般來說,行星的直徑必須在800公里以上,質量必須在50億億噸以上。

按照這一定義,目前太陽系內有8顆行星,分別是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。原先被認為是冥王星衛星的“卡戎”和一顆暫時編號“2003UB313”(齊娜)的天體。國際天文學聯合會下屬的行星定義委員會稱,不排除將來太陽系中會有更多符合標準的天體被列為行星。目前在天文學家的觀測名單上有可能符合行星定義的太陽系內天體就有10顆以上。

在新的行星標準之下,行星定義委員會還確定了一個新的次級定義——“類冥王星”。這是指軌道在海王星之外、圍繞太陽運轉周期在200年以上的行星。在符合新定義的12顆太陽系行星中,冥王星、“卡戎”和“2003UB313”都屬於“類冥王星”。

天文學家認為,“類冥王星”的軌道通常不是規則的圓形,而是偏心率較大的橢圓形。這類行星的來源,很可能與太陽系內其他行星不同。隨著觀測手段的進步,天文學家還有可能在太陽系邊緣發現更多大天體。未來太陽系的行星名單如果繼續擴大,新增的也將是“類冥王星”。

行星是自身不發光的,環繞著恆星的天體。一般來說行星需要具有一定的質量,行星的質量要足夠的大,以至於它的形狀大約是圓球狀,質量不夠的被成為小行星。行星的名字來自於它們的位置在天空中不固定,就好像它們在行走一般。

太陽系內的肉眼可見的5顆行星水星,金星,火星,木星,土星,人類經過千百年的探索,到16世紀哥白尼建立日心說後才普遍認識到:地球是繞太陽公轉的行星之一,而包括地球在內的八大行星則構成了一個圍繞太陽鏇轉的行星系── 太陽系的主要成員。行星本身一般不發光,以表面反射太陽光而發亮。在主要由恆星組成的天空背景上,行星有明顯的相對移動。離太陽最近的行星是水星,以下依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。從行星起源於不同形態的物質出發,可以把九大行星分為三類:類地行星(包括水、金、地、火)、巨行星(木、土)及遠日行星(天王、海王、冥王)。行星環繞太陽的運動稱為公轉,行星公轉的軌道具有共面性、同向性和近圓性三大特點。所謂共面性,是指九大行星的公轉軌道面幾乎在同一平面上;同向性,是指它們朝同一方向繞太陽公轉;而近圓性是指它們的軌道和圓相當接近。

在一些行星的周圍,存在圍繞行星運轉的物質環,由大量小塊物體(如岩石,冰塊等)構成,因反射太陽光而發亮,稱為行星環。20世紀70年代之前,人們一直以為唯獨土星有光環,以後相繼發現天王星和木星也有光環,這為研究太陽系起源和演化提供了新的信息。

衛星是圍繞行星運行的天體,月亮就是地球的衛星。衛星反射太陽光,但除了月球以外,其它衛星的反射光都非常微弱。衛星在大小和質量方面相差懸殊,它們的運動特性也很不一致。太陽系中,除了水星和金星以外,其它的行星各自都有數目不等的衛星。

在火星與木星之間分布著數十萬顆大小不等、形狀各異的小行星,沿著橢圓軌道繞太陽運行,這個區域稱之為小行星帶。此外,太陽系中還有數量眾多的彗星,至於飄浮在行星際空間的流星體就更是無法計數了。

儘管太陽系內天體品種很多,但它們都無法和太陽相比。太陽是太陽系光和能量的源泉。也是太陽系中最龐大的天體,其半徑差不多是地球半徑的109倍,或者說是地月距離的1.8倍。太陽的質量比地球大33萬倍,占到太陽系總質量的99.8%,是整個太陽系的質量中心,它以自己強大的引力將太陽系裡的所有天體牢牢控制在其周圍,使它們不離不散,井然有序地繞自己鏇轉。同時,太陽又作為一顆普通的恆星,帶領它的成員,萬古不息地繞銀河系的中心運動。

顧名思義,類地行星的許多特性與地球相接近,它們離太陽相對較近,質量和半徑都較小,平均密度則較大。類地行星的表面都有一層矽酸鹽類岩石組成的堅硬殼層,有著類似地球和月球的各種地貌特徵。對於沒有大氣的星球(如水星), 其外貌類似於月球,密布著環形山和溝紋;而對於像有濃密大氣的金星,則其表面地形更像地球。

星早在史前就已經被人類發現了。後來人類了解到,地球本身也是一顆行星。

(2)帶光環的巨行星和遙遠的遠日行星

木星和土星是行星世界的巨人,稱為巨行星。它們擁有濃密的大氣層,在大氣之下卻並沒有堅實的表面,而是一片沸騰著的氫組成的"汪洋大海"。所以它們實質上是液態行星。

天王星,海王星,冥王星這三顆遙遠的行星稱為遠日行星,是在望遠鏡發明以後才被發現的。它們擁有主要由分子氫組成的大氣,通常有一層非常厚的甲烷冰、氨冰之類的冰物質覆蓋在其表面上,再以下就是堅硬的岩

宇宙美麗星空

宇宙美麗星空彗星

除了離太陽很遠時以外,彗星的長長的明亮稀疏的彗尾,在過去給人們這樣的印象,即認為彗星很靠近地球,甚至就在我們的大氣範圍之內。1577年第谷指出當從地球上不同地點觀察時,彗星並沒有顯出方位不同:因此他正確地得出它們必定很遠的結論。彗星屬於太陽系 小天體。 每當彗星接近太陽時,它的亮度迅速地增強。對離太陽相當遠的彗星的觀察表明它們沿著被高度拉長的橢圓運動,而且太陽是在這橢圓的一個焦點上,與克卜勒第一定律一致。彗星大部分的時間運行在離太陽很遠的地方,在那裡它們是看不見的。只有當它們接近太陽時才能見到。大約有40顆彗星公轉周期相當短(小於100年),因此它們作為同一顆天體會相繼出現。歷史上第一個被觀測到相繼出現的同一天體是哈雷彗星,牛頓的朋友和捐助人哈雷(1656一1742年)在1705年認識到它是周期性的。它的周期是76年。歷史記錄表明自從公元前240年也可能自公元前466年來,它每次通過太陽時都被觀測到了。它最近一次是在1986年通過的。離太陽很遠時彗星的亮度很低,而且它的光譜單純是反射陽光的光譜。當彗星進入離太陽8個天文單位以內時,它的亮度開始迅速增長並且光譜急劇地變化。科學家看到若干屬於已知分子的明亮譜線。發生這種變化是因為組成彗星的固體物質(彗核)突然變熱到足以蒸發並以叫做彗發的氣體雲包圍彗核。太陽的紫外光引起這種氣體發光。彗發的直徑通常約為105千米,但彗尾常常很長,達108千米或1天文單位。

科學家估計一般接近太陽距離只有幾個天文單位的彗星將在幾千年內瓦解。公元1066年,諾曼人入侵英國前夕,正逢哈雷彗星回歸。當時,人們懷有複雜的心情,注視著夜空中這顆拖著長尾巴的古怪天體,認為是上帝給予的一種戰爭警告和預示。後來,諾曼人征服了英國,諾曼統帥的妻子把當時哈雷彗星回歸的景象繡在一塊掛毯上以示紀念。中國民間把彗星貶稱為“掃帚星”、“災星”。像這種把彗星的出現和人間的戰爭、饑荒、洪水、瘟疫等災難聯繫在一起的事情,在中外歷史上有很多。彗星是在扁長軌道(極少數在近圓軌道)上繞太陽運行的一種質量較小的雲霧狀小天體。

宇宙美麗星空

宇宙美麗星空恆星

恆星由熾熱氣體組成的,能自己發光的球狀或類球狀天體. 離地球最近的恆星是太陽。其次是處於半人馬座的比鄰星,它發出的光到達地球需要4.22年。恆星都是氣體星球。晴朗無月的夜晚,且無光污染的地區,一般人用肉眼大約可以看到 6000多顆恆星。藉助於望遠鏡,則可以看到幾十萬乃至幾百萬顆以上。估計銀河系中的恆星大約有一、二千億顆。恆星並非不動,只是因為離我們實在太遠,不藉助於特殊工具和方法,很難發現它們在天上的位置變化,因此古代人把它們認為是固定不動的星體,叫作恆星。

恆星也有自己的生命史,它們從誕生、成長到衰老,最終走向死亡。它們大小不同,色彩各異,演化的歷程也不盡相同。恆星與生命的聯繫不僅表現在它提供了光和熱。實際上構成行星和生命物質的重原子就是在某些恆星生命結束時發生的爆發過程中創造出來的。

流星

【詞語】:流星【注音】:liú xīng

【釋義】:流星是分布在星際空間的細小物體和塵粒,叫做流星體。它們飛入地球大氣層,跟大氣摩擦發生了光和熱,最後被燃盡成為一束光,這種現象叫流星。(如果沒有燃盡就是隕星)。通常所說的流星指這種短時間發光的流星體。俗稱賊星。大約92.8% 的流星的主要成分是二氧化矽(也就是普通岩石),5.7% 是鐵和鎳,其他的流星是這三種物質的混合物。

宇宙美麗星空

宇宙美麗星空黑洞

黑洞廣義相對論預言的一種特别致密的暗天體[1]。大質量恆星在其演化末期發生塌縮,其物質特别致密,它有一個稱為“視界”的封閉邊界,黑洞中隱匿著巨大的引力場,因引力場特彆強以至於包括光子在內的任何物質只能進去而無法逃脫。形成黑洞的星核質量下限約3倍太陽質量,當然,這是最後的星核質量,而不是恆星在主序時期的質量。除了這種恆星級黑洞,也有其他來源的黑洞——所謂微型黑洞可能形成於宇宙早期,而所謂超大質量黑洞可能存在於星系中央。(參考:《宇宙新視野》)黑洞不讓任何其邊界以內的任何事物被外界看見,這就是這種物體被稱為“黑洞”的緣故。我們無法通過光的反射來觀察它,只能通過受其影響的周圍物體來間接了解黑洞。雖然這么說,但黑洞還是有它的邊界,即"事件視界(視界)".據猜測,黑洞是死亡恆星的剩餘物,是在特殊的大質量超巨星坍縮時產生的。另外,黑洞必須是一顆質量大於錢德拉塞卡極限的恆星演化到末期而形成的,質量小於錢德拉塞卡極限的恆星是無法形成黑洞的。(有關參考:《時間簡史》——霍金 (英國)著)

■物理學觀點的解釋 黑洞其實也是個星球,只不過它的密度極大, 靠近它的物體都被它的引力所約束(就好像人在地球上沒有飛走一樣)。對於地球來說,以第二宇宙速度來飛行就可以逃離地球,但是對於黑洞來說,它的第二宇宙速度之大,竟然超越了光速,所以連光都跑不出來,於是射進去的光沒有反射回來,我們的眼睛就看不到任何東西,只是黑色一片。一些科學家認為光的速度比黑洞慢,所以被吸進去,當速度比黑洞快時就可以穿過黑洞邊緣。當然光速已經是極限速度了。

宇宙美麗星空

宇宙美麗星空星雲

星雲 (Nebula) 包含了除行星和彗星外的幾乎所有延展型天體。它們的主要成份是氫,其次是氮,還含有一定比例的金屬元素和非金屬元素。近年來的研究還發現含有有機分子等物質。星雲是由星際空間的氣體和塵埃結合成的雲霧狀天體。星雲里的物質密度是很低的,若拿地球上的標準來衡量的話,有些地方是真空的。可是星雲的體積十分龐大,常常方圓達幾十光年。所以,一般星雲較太陽要重的多。星雲的形狀是多姿多態的。星雲和恆星有著“血緣”關係。恆星拋出的氣體將成為星雲的部分,星雲物質在引力作用下壓縮成為恆星。在一定條件下,星雲是能夠互相轉化的。

最初所有在宇宙中的雲霧狀天體都被稱作星雲。後來隨著天文望遠鏡的發展,人們的觀測水準不斷提高,才把原來的星雲劃分為星團、星系和星雲三種類型。

宇宙美麗星空

宇宙美麗星空2.反射星雲反射星雲是靠反射附近恆星的光線而發光的,呈藍色。 [由於散射對藍光比對紅光更有效率(這與天空呈現藍色和落日呈現紅色的過程相同),所以反射星雲通常都是藍色] 以天文學的觀點,反射星雲只是由塵埃組成,單純的反射附近恆星或星團光線的雲氣。這些鄰近的恆星沒有足夠的熱讓雲氣像發射星雲那樣因被電離而發光,但有足夠的亮度可以讓塵粒因散射光線而被看見。因此,反射星雲顯示出的頻率光譜與照亮他的恆星相似。

3..暗星雲 如果氣體塵埃星雲附近沒有亮星,則星雲將是黑暗的,即為暗星雲。暗星雲由於它既不發光,也沒有光供它反射,但是將吸收和散射來自它後面的光線,因此可以在恆星密集的銀河中以及明亮的瀰漫星雲的襯托下發現。 暗星雲的密度足以遮蔽來自背景的發射星雲或反射星雲的光(比如馬頭星雲),或是遮蔽背景的恆星。 天文學上的消光通常來自大的分子雲內溫度最低、密度最高部份的星際塵埃顆粒。大而複雜的暗星雲聚合體經常與巨大的分子雲聯結在一起,小且孤獨的暗星雲被稱為包克球。 這些暗星雲的形成通常是無規則可循的:它們沒有被明確定義的外型和邊界,有時會形成複雜的蜒蜒形狀。巨大的暗星雲以肉眼就能看見,在明亮的銀河中呈現出黑暗的補丁。 在暗星雲的內部是發生重要事件場所,比如恆星的形成。蟹狀星雲

4..超新星遺蹟 超新星遺蹟也是一類與瀰漫星雲性質完全不同的星雲,它們是超新星爆發後拋出的氣體形成的。與行星狀星雲一樣,這類星雲的體積也在膨脹之中,最後也趨於消散。

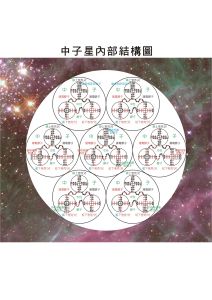

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖 最有名超新星遺蹟是金星座中的蟹狀星雲。它是由一顆在1054年爆發的銀河系內的超新星留下的遺蹟。在這個星雲中央已發現有一顆中子星,但因為中子星體積非常小,用光學望遠鏡不能看到。它是因為它有脈衝式的無線電波輻射而發現的,並在理論上確定為中子星。

5.瀰漫星雲 瀰漫星雲正如它的名稱一樣,沒有明顯的邊界,常常呈現為不規則的形狀,猶如天空中的雲彩,但是它們一般都得使用望遠鏡才能觀測到,很多只有用天體照相馬頭星雲機作長時間曝光才能顯示出它們的美貌。它們的直徑在幾十光年左右,密度平均為每立方厘米10-100個原子(事實上這比實驗室里得到的真空要低得多)。它們主要分布在銀道面(HOTKEY)附近。比較著名的瀰漫星雲有獵戶座大星雲、馬頭星雲等。瀰漫星雲是星際介質集中在一顆或幾顆亮星周圍而造成的亮星雲,這些亮星都是形成不久的年青恆星。

6.行星狀星雲 行星狀星雲呈圓形、扁圓形或環形,有些與大行星很相像,因而得名,但和行星沒有任何聯繫。不是所有行星狀星雲都是呈圓面的,有些行星狀星雲的形狀十分獨特,如位於狐狸座的M27啞鈴星雲及英仙座中M76小啞鈴星雲等。樣子有點像吐的煙圈,中心是空的,而且往往有一顆很亮的恆星在行星狀星雲的中央,稱為行星狀星雲的中央星,是正在演化成白矮星的恆星。中央星不斷向外拋射物質,形成星雲。可見,行星狀星雲是恆星晚年演化的結果,它們是如太陽差不多質量的恆星演化到晚期,核反應停止後,走向死亡時的產物。比較著名的有寶瓶座耳輪狀星雲和天琴座環狀星雲,這類星雲與瀰漫星雲在性質上完全不同,這類星雲的體積處於不斷膨脹之中,最後趨於消散。行星狀星雲的“生命”是十分短暫的,通常這些氣殼會在數萬年之內便會逐漸消失。

星系

恆星系或稱星系,是宇宙中龐大的星星的“島嶼”,它也是宇宙中最大、最美麗的天體系統之一。到目前為止,人們已在宇宙觀測到了約一千億個星系。它們中有的離我們較近,可以清楚地觀測到它們的結構;有的非常遙遠,目前所知最遠的最系離我們有近一百三十億光年。 宇宙美麗星空

宇宙美麗星空