名人簡介

孫文先生

孫文先生 故居歷史

孫中山先生逝世紀念地

孫中山先生逝世紀念地  孫中山先生逝世紀念地

孫中山先生逝世紀念地 張自忠路屬東城區交道口地區,是“平安大街”的一段,東起東四十條西端,西止地安門東大街東端,長700餘米;南側與南剪子巷相通,北側自東向西與中剪子巷、麒麟碑胡同相通。

明代,稱“鐵獅子胡同”。據說,明崇禎時的田貴妃之父田畹居此,宅第門前有兩尊鑄鐵獅子,胡同因此得名。依據有二:一是《天咫偶聞》載:“吳梅村有《田家鐵獅歌》,疑即鐵獅子胡同。”二是《增舊園記》寫道:“增舊園名天春園,在安定門街東鐵獅子胡同,乃康熙間靖逆侯張勇之故宅也。當明季之世,宅為田貴妃母家,名姬陳圓圓者曾歌舞於此。”

1946年11月14日,北平市臨時參議會通過決議:“張自忠、佟麟閣、趙登禹三位將軍為國成仁,忠勇可欽。擬將本市鐵獅子胡同改稱張自忠路,北溝沿改稱佟麟閣路,南溝沿改稱趙登禹路,以資紀念。”是日,市長何思源簽署命令,更換路牌。“鐵獅子胡同”從此更名為“張自忠路”。1965年整頓地名時,將麒麟碑胡同併入張自忠路;“文化大革命”中又將麒麟碑胡同(一度改稱“紅亮胡同”)從張自忠路分出;後來又把張自忠路併入地安門東大街;1984年,恢復張自忠路。

孫中山先生逝世紀念地

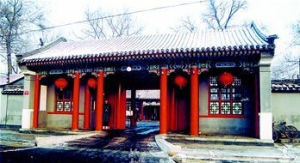

孫中山先生逝世紀念地 張自忠路23號,舊時的門牌據分析可能是鐵獅子胡同5號,後曾改為地安門東大街23號,在張自忠路的西段路北,坐北朝南,是一座由東、西3個院落組成的宅院,建築面積1500平方米。街門面南,是面闊三間的府門,府門兩側各有1間倒座南房,應是當年的警衛室和回事房(傳達室)。西院的一進院有正房5間,東、西廂房各5間;二進院有正房5間,東耳房3間,西廂房5間,東廂房1間。東院有南房3間,東房5間,北部為花園,花園內有假山、亭軒等建築;宅院四周有迴廊環繞。當年,孫中山先生住在西院二進院的正房。孫中山先生逝世後,治喪委員會決定在鐵獅子胡同孫中山居室門口懸掛“孫中山先生逝世紀念室”匾。該室為內外套間,室內陳設簡樸。外間西牆上鑲著一長方形漢白玉刻石,上刻“中華民國十四年三月十二日上午九時二十五分孫中山先生在此壽終”,刻石上方懸掛孫中山遺像,遺像右邊鏡框裡為《總理遺囑》,左邊鏡框裡為《致蘇聯書》,靠牆的條案上放著《建國方略》、《中山全書》等,條案兩側各有一個花架,花架上擺著青松造型盆景。

孫中山先生逝世紀念地

孫中山先生逝世紀念地 孫中山行館原為時任外交總長顧維鈞的住宅。顧維鈞在中國內憂外患之時從事外交工作,雖說“弱國無外交”,但在顧維鈞的外交生涯中卻有可圈可點之處。1919年1月28日,顧維鈞被派往巴黎參加巴黎和會。會上顧維鈞力主中國收回山東權益,而日本代表 牧野則要求戰敗國德國在山東的利益應由日本繼承。顧維鈞對所有的與會代表說:“西方有位聖人叫 耶穌,被釘上十字架的 耶路撒冷,如今成為 基督教的聖地,誰也不可侵犯。在場的先生們,應該同意我的話吧?”眾人點頭。顧維鈞又說:“我們東方也有一位聖人,叫 孔子,不但在中國,就是鄰近的日本,也承認他是聖人。”顧維鈞問牧野:“您說對不對?”牧野點頭。顧維鈞隨即環顧眾人,高聲說:“山東是孔子的故鄉,是中國人的聖地,也是所有認為孔子是聖人的聖地,當然不容侵犯了。”牧野瞠目結舌。

1924年,孫中山應 馮玉祥之邀扶病進京,共商國是。段祺瑞執政府將顧維鈞在鐵獅子胡同的住宅作為孫中山在北京的行館。孰料,中山先生在行館中住了不足一個月便撒手人寰。悲夫!

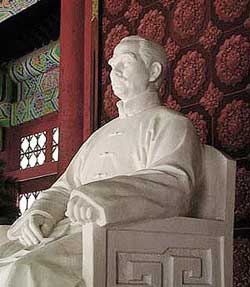

孫中山(1866—1925),偉大的民主革命家,名文,字德明,號日新,改號逸仙,後化名中山樵,廣東香山(今中山)人。

孫中山是站在時代前列的偉大人物,他歷盡艱辛、創建民國,結束了中國兩千多年的封建制度,被尊稱為“國父”。然而,辛亥革命果實被北洋軍閥 袁世凱篡奪,軍閥混戰,民不聊生。

1924年1月,中國國民黨第一次全國代表大會在廣州召開,孫中山接受中國共產黨和蘇俄共產黨幫助,改組國民黨,實行“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策,把舊三民主義發展成為新 三民主義。國民黨“一大”的成功,標誌著第一次國共合作正式形成。這次合作實現後,以廣州為中心,匯集全國的革命力量,很快開創出反帝反封建的革命新局面。同年10月,具有進步思想的將領馮玉祥發動“ 北京政變”,推翻 吳佩孚控制的北京政府,聯合奉系軍閥 張作霖,推 段祺瑞為臨時執政,同時電請孫中山北上共商國是。此時的孫中山已是重病纏身,為了國家的前途他毅然北上,並提出“召開國民會議和廢除不平等條約”兩大號召,同帝國主義和北洋軍閥作鬥爭。

孫中山先生逝世紀念地

孫中山先生逝世紀念地 孫中山先生臨終之時“呼和平、奮鬥、救中國者再”。

孫中山先生逝世後,在北京簽名弔唁者74萬多人,參加送殯者30餘萬人,中國共產黨創始人之一 李大釗是治喪處成員並敬獻輓聯:

“廣東是現代思潮匯注之區,自明季迄於今茲,漢種孑遺、外邦通市、乃至太平崛起,類皆孕育萌興於斯鄉,先生挺生其間,砥柱於革命中流,啟後承先、滌新淘舊,揚民族大義,決將再造乾坤,四十餘年,殫心瘁力,誓以青天白日、滿地紅旗,喚起自由獨立之精神,要為人間留正氣;

“中華為世界列強競爭所在,由泰西以至日本,政治掠取、經濟侵凌、甚至共管陰謀,爭思奴隸牛馬爾家國,吾黨適丁此會,喪失我建國山斗,雲淒海咽、地暗天愁,問繼起何人,毅然重整旗鼓,億兆有眾,惟工與農,須本三民五權、群策群力,遵依犧牲奮鬥諸遺訓,成厥大業慰英靈。”

《孫中山奉安大典》(主編徐友春吳志明華文出版社)

《 民國人物大辭典》(主編徐友春河北人民出版社)

《民國北平歷史》(趙庚奇著)

《北京文物百科全書》(京華出版社)

《顧維鈞的談判術》(作者陳仿載《羊城晚報》)

《燕都叢考》(陳宗蕃編著北京古籍出版社)

故居懷想

在寬敞的張自忠路23號院前,從此經過的行人總要停下匆忙的腳步,問一問在此值班的工作人員,以前這裡是哪位大人物的住處。

我便是這些行人中的一個,來此之前,我並不知道孫中山先生逝世紀念地在這裡,只是一次偶然的機會從此經過時,看著這裡保存完好的古建築,讓我想到這裡應該是一處名人故居。

工作人員告訴我,這所住宅原為鐵獅子胡同行館,是孫中山先生逝世前居住過的地方。

我走進了寬敞氣派的大門。

三進院落,四周有迴廊環繞;花園裡幽靜而美麗,幾個來此瞻仰的青年人不知道在思索著什麼,或許是回想孫中山先生在此居住的歲月,也可能是對革命偉人的一種無法表達的情愫。

聽說,孫中山先生患病的時候就住在花園前正房內,內外套間,落地花罩雕刻精美。門口懸掛著“孫中山先生逝世紀念堂”的匾。外間西牆上鑲有一長方形漢白玉刻石,上刻“中華民國十四年三月十二日上午九時二十五分孫中山先生在此壽終”。刻石上方懸掛孫中山遺像。像右方鏡框內即是在此書寫的《總理遺囑》,左邊鏡框內為致蘇聯書。條案上放有《建國方略》、《中山全書》等。

一切與孫中山先生生前別無兩樣。

看到這些,很容易把人帶到80年前,那場令全國人民都為之悲痛的時刻。

其實,這次是孫中山一生中第二次北京之行,也是最後一次。

1924年,10月25日,愛國將領馮玉祥發動了北京政變後,電請孫中山北上主持大計。由於一路上勞累使孫中山先生肝病發作,12月31日,他扶病第二次到達北京。在正陽門車站受到了10萬民眾的熱烈歡迎。

然而,就在孫中山北上途中,北方局勢發生了變化,馮玉祥受排擠退往張家口,段祺瑞把持了北京政權。

疾病與現實的政局,縮短了孫中山先生的革命之路。

住在鐵獅子胡同的孫中山依然與段祺瑞作鬥爭,他斥責段祺瑞的賣國行為,拒絕他的邀請,不參加善後會議等等。

1月下旬,孫中山被查出已到肝癌晚期,並且醫治無望。

2月18日,孫中山被送到鐵獅子胡同行館用中醫治療。

2月24日,孫中山先生口授了三份遺書、遺囑。

1925年3月12日9點30分,一代偉人孫中山在北京病逝。即使是他危在旦夕的時候,他口中仍舊不停地叨念著“和平、奮鬥、救中國。”一腔愛國之情,體現在他身上的每一處。

我不知道該不該流淚,但淚還是流了下來。似乎這一切都已經成為了歷史,與現在的我們毫不相干。其實不然,我們今天的幸福生活就是從他那個時候開始追求的。只要是為了中國人的命運,為了中國人的幸福,而孜孜不倦的追求者,都是我們應該緬懷的,都是我們應該永遠紀念的。

沒有了當時的悲痛氣氛,沒有了革命追隨者的哭聲,但淚的源泉並沒有枯竭,並且永遠不會枯竭。

相關連結

孫中山先生病逝前後

孫中山先生是中國近現代歷史上一位功勳卓著的偉人,他領導辛亥革命推翻清王朝,結束了在中國延續了兩千多年的封建帝制。孫中山先生畢生為振興中華奮 斗不息,受到全世界所有炎黃子孫的共同敬仰孫中山先生原名孫文,又號逸仙,1866年11月12日生於廣東省香山縣(今中山市)翠亨村一個農民家庭。1879年赴檀香山意奧蘭尼學校和奧阿厚書院讀書,接受了西方近代教育,1892年畢業於香港西醫書院。大學畢業後,孫中山一度在澳門、廣州等地行醫。他目睹了清政府的腐敗,特別是 1894年中日 甲午戰爭中清政府的慘敗求和,使孫中山義憤填膺,決心推翻清 王朝,從此放棄行醫,投身革命。 1894q年11月,孫中山在檀香 山創立興中會,這是中國歷史上 第一個民主革命的小團體。隨後 他返回香港,組織廣州起義。因事 泄失敗,被迫逃亡海外,開始了長達十六年的海外流亡生涯。 1896年10月,孫中山在英國倫敦被清使館誘捕,後經他的英國教師康德黎營救脫險。倫敦蒙 難使孫中山成為世界知名的中國革命家。此後,他在英國悉心研究救國真理,閱讀了大量政治、經濟、文化、軍事等各類書籍,初步形成了他自己獨創的革命理論——三民主義。 1905年8月,孫中山在日本創立了中國同 盟會,被推為總理。同盟會提出了“驅除韃虜、恢復中華、建立民國、平均地權”的政治綱領,在同盟會機關報《民報》的發刊詞里,孫中山第一次提出了民族、民權、民生三大主義,即三民主義。同盟會成立後,孫中山積極發動武裝起義。在辛亥革命前,他直接領導了十次武裝起義,這些起義雖然都失敗了,卻喚醒了民眾,敲響了清王 朝的喪鐘。 1911年10月10日由同盟會領導的武昌起義爆發,各省紛紛回響,孫中山在美國聞訊後,很快回國,被推舉為中華民國臨時大總統。 1912年1 月 1日,孫中山到南京宣誓就職,建立了中華民國臨時政府。同年8月,同 盟會改組為國民黨。 辛亥革命爆發後,清政府重新起用袁世凱,袁指揮清軍占領漢口、漢 陽,形成南北對峙局面。袁世凱為了達到竊取辛亥革命成果的罪惡目的。 一方面以軍事力量壓迫革命軍,一方面與革命黨人和談。由於革命黨人內部的妥協,孫中山 被迫辭去臨時大總統,以袁世凱保證清帝退位 為條件,答應薦袁以自代。這樣,辛亥革命的成 果落人了老奸巨滑的袁世凱手中。

袁世凱上台後,逐步施展其帝制自為的陰謀,首先暗殺了國民黨代理理事長宋教仁。孫中山立刻識破了袁世凱的陰謀,發動二次革 命,起兵討袁。但是,由於國民黨的渙散,在袁世凱的大舉進攻下,二次革命很快失敗,孫中 山被迫再次流亡日本,在日本組織中華革命黨,繼續討袁。

1915年12月,袁世凱公然稱帝,遭到各方反對,蔡鍔首先在 雲南舉兵討袁,各省紛紛回響。袁世凱見大勢已去,被迫取消帝 制,在舉國一片唾罵聲中一命嗚呼。 袁世凱死後,中國處於北洋軍閥的統治下。他們無視國會 和具有憲法性質的《臨時約法》,彼此爭權奪利,長期混戰,使中 國人民陷入水深火熱的災難中。孫中山目睹軍閥的橫行,義憤 填膺,再次奮起,南下護法,在廣州成立軍政府,領導各方革命 力量與封建軍閥作鬥爭。由於缺乏自己的革命武裝力量,孫中 山不得不採用“聯甲倒乙”的辦法,依靠一派軍閥打擊另一派軍 閥,結果卻一次次遭到軍閥的排擠,他領導的革命事業處於孤 立無援的境地,孫中山陷入了深深的苦悶彷徨之中。 正當孫中山感到極端苦悶彷徨的時候,俄國十月革命爆發 使孫中山看到了希望。孫中山晚年接受中國共產黨和蘇俄的幫 助,改組國民黨,實行“聯俄、聯共、扶助農工”的三大政策。 1924 年 1月在廣州召開了中國國民黨第一次全國代表大會,通過了 黨綱黨章,重新解釋了三民主義,實現了第一次國共兩黨的親密合作。在中國共產黨 和共產國際的幫助下,孫中山創辦了自己的革命軍事學校——黃埔軍校,開始組建 自己的革命軍事力量。 1924年10月,馮玉祥在北京發動政變,推倒了直系軍閥的統 治,電邀孫中山北上共商國是。 馮玉祥雖然也是軍閥出身,但有愛國心,對孫中山很敬仰,北京政變之前就和孫 中山有聯繫。北京政變後,北方政局混亂,奉系軍閥大兵壓境,北京的保皇黨、守舊派 紛紛出籠,企圖復辟清王朝,為此,馮玉祥採取果斷措施,驅逐溥儀出宮。孫中山雖然 明知北方政局混亂,許多國民黨人也力勸孫中山不要北上,但他為了謀求中國的和平統一,早日結束軍閥混戰的分裂割據狀態,解救人民的苦難,毅然決定冒險北上。 11月12日在夫人宋慶齡陪同下啟程,取道日本抵天津。孫中山到天津後,肝病即發作,在天津住了近一個月,才於12月31日扶病入京。

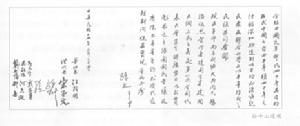

孫中山抵京後,經協和醫院診治,確診為肝癌。此後雖經中西名醫多方治療,終 究回天乏術。 2月18日,孫中山由協和醫院移居鐵獅子胡同行館。臨終前一天,孫中 山由夫人宋慶齡扶著手腕,在《遺囑》和《家事遺囑》上籤

遺囑

遺囑 余致力國民革命凡四十年,其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗, 深知欲達到此目的,必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族,共同奮鬥。 現在革命尚未成功,凡我同志,務須依照余所著《建國方略》、《建國大綱》、 《三民主義》及《第一次全國代表大會宣言》,繼續努力,以求貫徹。最近主張開國 民會議及廢除不平等條約,尤須於最短期間促其實現。是所至囑!

孫中山一生奔走革命,從不謀取私利,臨終時留下的私產,除了衣物書籍外,只有一幢華僑送給他的上海住宅 (即今上海香山路7號-中山故居)。他在《家事遺囑》中寫道: 余因盡瘁國事,不治家產,其所遺之書籍、衣物、住宅等,一切均付吾妻宋慶齡,以為紀念。余之兒女已長成,能自立,望各自愛,以繼余志。此囑。 孫中山簽完國事、家事遺囑後,英文秘書 陳友仁將 2月24日備好的《孫中山致蘇聯遺書》呈給先生,這篇遺書是由孫中山以英文口 授,鮑羅廷和陳友仁筆記,這時也由孫中山補簽。孫中山在遺囑中說,希望中蘇“兩國在爭 取世界被壓迫民族自由之大戰中,攜手並進 以取得勝利”。這天下午,孫中山精神好了些,又與夫人宋慶齡及汪精衛等談話,表示死後願像列寧那樣保留遺體,並願 葬在南京紫金山。他說:“因南京為臨時政府成立之地,所以不可忘辛亥革命也。”他還囑咐宋慶齡,希望她能代替自己訪問蘇聯。 3月12日早晨,孫中山已不能進湯汁。彌留之際,他還反覆低聲呼喚:“和平、奮鬥、救中國!這是他留給世人的最後遺言。9點30分,中山先生與世長辭。

參觀指南

電話:010-84011977

地址: 北京市東城區地安門東大街23號

交通方式:乘2、13、104、113、115、118路車到寬街站下車,平安大街路北地安門東大街23號。

票價:10元

最佳旅遊季節:每年的春秋之際是行館的最佳旅遊季節

參考資料

老北京網http://oldbeijing.org/

http://www.lvy.cn/guide-lvy-gonglue5646.html