基本資料

| 中文學名: | 婆羅洲彩虹蟾蜍 |

| 別稱: | 指盤澗蟾、三發澗蟾、彩虹蟾蜍、薩姆巴斯溪流蟾蜍 |

| 拉丁學名: | Ansonia latidisca |

| 命名者及時間: | Inger, 1966 |

| 英文名: | Sambas Stream Toad,Borneo Rainbow Toad |

| 界: | 動物界 |

| 門: | 索脊動物門 |

| 綱: | 兩棲綱 |

| 目: | 無尾目 |

| 科: | 蟾蜍科 |

| 屬: | 澗蟾屬 |

基本簡介

彩虹蟾蜍

彩虹蟾蜍婆羅洲彩虹蟾蜍(BorneoRainbowToad),又叫三發河蟾(SambasStreamToad),學名Ansonialatidisca。2010年,國際生態保護組織ConservationInternational公布了“全球十大失落兩棲動物排行”,彩虹蟾排在第十。婆羅洲彩虹蟾蜍(BorneoRainbowToad)是世界十大消失的兩棲動物之一,它因其鮮艷的顏色和苗條的四肢而著稱,它從人們的眼前消失87年後,2011年6月12日科學家在馬來西亞和印尼邊界的森林裡再次看到它。

首張照片

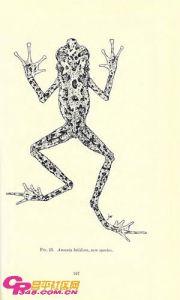

黑白照

黑白照馬來西亞沙撈越大學的IndraneilDas博士在帶領研究小組多次探尋失敗後,終於在一個深夜於一棵樹上離地兩米左右的位置發現了一隻小小的雌彩虹蟾,它的身長只有51毫米,他們也因此拍到了這種奇妙生物有史以來的第一張照片。在這次“再發現”之前,彩虹蟾唯一的圖片是一張黑白畫,聲稱見到過這種生物的人也總共只有三人。如今,它終於重新進入了世人的視線。

發現過程

1924年,歐洲探索家最後一次看到這種蟾蜍,並留下20世紀20年代的唯一一張詳細草圖,可以用來辨認它。一個科研組在西加里曼丹省附近的馬來西亞和印尼邊界之間的偏遠山區搜尋長達數月後,馬來西亞砂拉越大學的一名研究生最終在一處海拔較高的地方發現婆羅洲彩虹蟾蜍。這個探索隊由科研人員因德拉內爾·達斯領導,探索隊員閔平陽(PuiYongMin)與另一名學生一起仔細檢查那片林區時,在一棵樹里發現一隻這種瀕危蟾蜍。

達斯在華盛頓保護國際的吹風會上說:“發現這種美麗的蟾蜍和健康生態系統里至關重要的兩棲類動物,這使我們更有信心繼續尋找失落的物種。”這些研究人員是保護國際失落蛙種搜尋項目的成員,他們還在附近發現另外兩隻婆羅洲彩虹蟾蜍,它們的體型在3厘米到5.1厘米之間。成年雌性、成年雄性和幼蛙的外表都非常鮮艷。達斯經過長達數周的長途跋涉,從去年8月開始尋找這種蟾蜍。

率領失落蛙種搜尋項目的羅賓·摩爾表示,他看到第一批這種蟾蜍的照片時,他簡直不敢相信自己的眼睛。他說:“在我的印象里,這種蟾蜍一下子從黑白插圖變成了顏色鮮艷、活生生的動物。在我們幾乎快要喪失信心的時候,大自然讓我們大吃一驚,這簡直令人難以置信。”

摩爾稱,在海拔那么高的地方發現這種蟾蜍令他感到很好奇。“歐洲探索者發現婆羅洲彩虹蟾蜍的地方海拔較低。從理論上來說,你在這種地方再次發現它們的希望更大。一些研究顯示,有些動物已經轉移了棲息地,這是它們對氣候變化做出的反應。”保護國際失落蛙種搜尋項目從2010年8月開始,在21個國家尋找100種動物。

保護級別

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)ver3:1,2004年兩棲綱紅色名錄——瀕危(EN)。