人物簡介

中印問題

中印問題麥克-馬洪(1808~1893) Mac-Mahon,Marie-Edme-Patrice-Maurice de

法國元帥 ,法蘭西第三共和國總統 ( 1873~1879 ) 。1808年7月13日生於索恩-羅亞爾省,1893 年 10月17日卒於盧瓦雷省。1827年畢業於聖西爾軍校。曾參加對阿爾及利亞的殖民戰爭、克里木戰爭。1859年的義大利戰役中,他在馬真塔獲勝被晉升元帥,封為馬真塔公爵。1864~1870年任阿爾及利亞總督。普法戰爭中指揮第一軍團,在色當向普魯士投降 。 獲釋後任凡爾賽軍隊總司令 , 殘酷鎮壓巴黎公社。1873年5月24日當選為法蘭西第三共和國總統 。支持建立教權主義的“道德秩序” ,讓擁護君主政體者占據政府的大部分部長席位,並直接干預議會。1877 年 5月16日迫使共和派總理J.西蒙等辭職,繼而強行解散眾議院,但1877年10月眾議院選舉中,共和派仍占優勢。1879年1月30日麥克-馬洪被迫辭職,退出政界。在普法戰爭時,率軍突入普魯士境內,卻遭普軍當頭一棒,迫使法軍全線撤退。曾與拿破崙三世退守色當。

麥克馬洪線

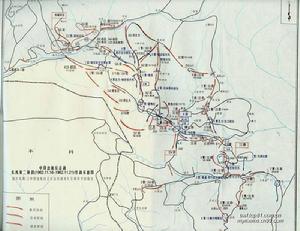

1913—1914年,由英國策劃、在印度西姆拉召開的中、英、藏三方代表參加的“西姆拉會議”上,英國印度殖民政府外務大臣英國人亨利•麥克馬洪背著與會的中國政府代表,威脅利誘西藏地方政府(即噶廈)的代表夏扎,以秘密換文的方式,將英印單方面劃定的所謂“印藏分界線”插入到換文地圖中,私自簽訂了“西姆拉條約”,同時炮製了臭名昭著的“麥克馬洪線”。此線把歷史上長期屬於中國的9萬多平方公里的領土劃歸英屬印度,依此線劃定後的英屬印度東北邊界,從喜馬拉雅山南麓山地平原交接處(即傳統習慣線)向北推進到了喜馬拉雅山山脊(甚至以北),將中國西藏地方歷來有效行使管理權的地區向北壓縮了一百多公里。參會的中國政府代表因中央政府的反對而拒絕在條約上正式簽字,會議破裂,非法的“西姆拉條約”不具備任何法律效力。後中國政府又多次發表聲明,不承認“西姆拉條約”和“麥克馬洪線”。

1948年,趁中國忙於內戰無暇顧及邊疆,剛獨立的印度開始派軍隊進入門隅地區,1951年2月2日,印度軍隊占領門隅的中心城市[達旺],武力將西藏當局派到當地的行政人員驅逐。1954年,印度政府在該地區建立偽“東北邊境特區”,並修政官方地圖,將中國拒絕承認的“麥克馬洪線”由原來的“未經標定邊界”第一次改標為“已定界”。 到1960年,印軍完全控制了麥線以南屬於中國西藏的門隅-珞渝-下察隅地區。

在1962年10月—11月的中印邊境戰爭中,中國軍隊取得速勝,收復包括達旺、邦迪拉、梅楚卡、瓦弄等重要城鎮在內的藏南大部分區域,進逼至傳統習慣線附近。後出於多種原因,中國軍隊又主動後撤至麥克馬洪線以內。1964年,印軍重新占領該地區,重新在“麥線”附近與中國軍隊形成對峙。

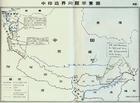

麥克馬洪線地圖

麥克馬洪線地圖1972年,印度將該“東北邊境特區”改為“阿魯納恰爾中央直轄區”。1987年2月,印度宣稱建立“阿魯納恰爾邦”。中方多次嚴正聲明,不承認非法的“麥線”和“阿邦”,並要求印度撤回所有越線設點的軍事人員。

麥克馬洪問題

1914年7月3日,英國代表麥克馬洪同西藏地方政府代表倫興夏托拉擅自簽訂《西姆拉條約》。清朝末年,英國加強侵略西藏。辛亥革命爆發後,英國策動西藏部分反動分子叛亂,企圖搞所謂西藏“獨立”。在英國要挾下,1913年10月,袁世凱政府派代表到印度西姆拉參加“中英藏會議”。英國代表麥克馬洪提出一個所謂解決方案,規定中國不得駐兵西藏,“西藏內政暫由印度政府監督”。對此,袁世凱政府拒絕接受。後來,英國和西藏地方代表私自簽訂《西姆拉條約》。中國政府代表拒絕簽字,會議破裂。以後的中國歷屆政府,也從未承認過這個條約。因此,這個所謂《西姆拉條約》,是完全非法的。至於在會議期間,英國和西藏地方代表,背著中國中央政府,在秘密換文中,擅自劃定所謂“麥克馬洪線”,即中印東段邊界,更是悍然違背國際法基本準則,毫無法律效力。中國政府代表在7月3日即已聲明,斷然否認所謂“麥克馬洪線”。實際上,在西姆拉會議上,從未正式討論過中印邊界問題。