歷史沿革

姑孰鎮

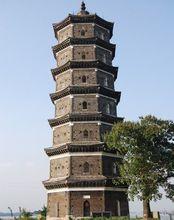

姑孰鎮歷史沿革:姑孰鎮位於皖江東岸,境內風光秀麗,人文薈萃,名勝古蹟諸多,文化底蘊深厚。城區古稱姑孰,歷史悠久,三國黃武年間建築,為六朝古都金陵門戶。修建於晉代的黃山塔,明代的金柱塔和凌雲塔是姑孰鎮歷史悠久的見證,正所謂“姑孰雖小,三塔兩浮橋”。

城垣始末

“姑孰”作為城名最早見於東晉,但其 “肇築於孫吳黃武年間(222-228)”歷代縣誌均載:城之奠基有“黃武”二字。東晉興寧二年(364),大司馬桓溫鎮姑孰,重建姑孰城,並於城北建子城。

隋開皇九年(589)遷僑置當塗縣治於姑孰城,從此,姑孰城不僅作為歷代當塗縣治所在,還曾為宋太平州,元太平路,明、清太平府附廓。

南唐保大三年(945)縣城擴建,南跨姑溪河至三里店,東連凌家山,城垣高三丈圍十五里。南宋建炎三年(1129),知州郭偉鑒於城區跨河不便守御,棄姑溪河於城外,城區“減舊三分之一”。其後始開挖護城河,增南北水關引水,並建五門城樓,明清兩代又進行多次改進加固。

據乾隆十五年《當塗縣誌》記載,當時的姑孰城已修成高三丈六尺、圍9里19步的磚石城垣,設城堞1850個,警鋪5所,四隅建有敵樓,開城門6道:東為行春門、西為澄江門、北為清源門,城南臨姑孰溪,自東向西分別為龍津門、南津門和湖孰門。鹹豐四年(1854)太平軍入城後拆城牆磚石,運至金柱關改築軍事工事“天保城”。同治三年(1864)清軍又將天保城磚石運往金陵城,修固城池。

至抗日戰爭前,舊城牆尚存兩座殘破的城門,當塗淪陷後,為防止日軍盤踞,始將其全部拆除。姑孰縣城巍然壯觀的古城垣雖已不存在,但城東、西、北三面,總長4公里、寬近百米的護城河卻風采依舊,其保存完好程度,在全國已不多見的。

城區供水

姑孰城是一座富有江南水鄉特色的古城,其最大特色是城內建有一個完整的水循環系統。明萬曆年間,城內開挖四條市河,東西、南北走向各二,分別位於縣城內的西街道農貿市場下(南北向)、玉帶河、 市河上架“慶城”、“金城”等拱橋17座,方便居民出入。市河由東關、南關、西關引護城河之水入城,再由北關出水,而護城河則通過城東南的新壩、城北梅莊閘與姑孰溪、長江相通,實現了外河、城河、市河的連線,以及淨水的引入和污水的排出。市民依河而居,徹底解決了姑孰城內居民生活用水的困難。這種整體的城池供水循環系統在中國歷史上是不多見的。

城區清代格局

姑孰城自隋開皇九年(589)以來,至1956年11月一直是馬鞍山地區行政、文化、經濟、軍事的中心,所以姑孰城的城池功能完善、格局科學合理,是中國古代城池的縮影。現以清代姑孰城的格局作一介紹。

當時城內主要建築有大成殿,文昌宮、太平府署、當塗縣署、府縣學宮、試院、都察院、建陽衛指揮使署等,另有城隍廟、化城寺、玄廟觀、南禪寺等寺廟觀院30餘座。主要街道有4條,分別是:自府衙前至南津門約2里長的東街;自清源門至湖孰門約4里長的西街;自行春門至澄江門約4里長的十字街,同治四年(1865),清軍在十字街中段設長江水師提督衙門,十字街中段遂改稱提署路;自張家橋至向化橋的儒林街。街寬一般6-8米,呈“井”字形布局。在東西街、兩側及馬軍寨,有東西走向的小巷50餘條,巷內多為青磚小瓦平房,為主要居民居住區。商貿方面,主要集中於上下浮橋兩岸埠頭及沿河南寺巷一帶,這裡除有著名的東西當鋪外,又有眾多店鋪,形成東市、西市,有專門從事柴草、米糧交易的街坊,即今柴巷、米巷。城中橫貫東西的提署街北側多為行政機關,如太平府署、都察院、長江水師提督署、建陽衛指揮使署等等。城東南為文化教育中心,大成殿、文昌宮、府縣學宮、安徽學政署多集中於此。城東和城北多駐軍,有東營、南營和馬軍寨等。

當塗縣姑孰鎮地處馬鞍山、蕪湖、南京城市群中,交通便捷,基礎設施良好,滬銅、皖贛鐵路、馬蕪高速、205國道314省道縱橫境內,長江黃金水道穿境而過,系當塗縣縣城所在地,全縣政治、經濟、文化中心。全鎮人口13萬,總面積110平方公里,轄22個村民委員會,8個社區。甑山休閒山莊等一批旅遊開發項目正在興建。姑孰鎮經濟和社會事業得到長足發展。

城駐防大事記

姑孰鎮

姑孰鎮孫權築城姑孰

公元222-228年,三國孫權初建姑孰城。“姑孰”作為城名最早見於東晉,但其“肇築於孫吳黃武年間(222-

王敦鎮姑孰謀亂

東晉初年,大將軍王敦移鎮姑孰,舉兵叛亂,後被平息。

桓溫三度駐節姑孰

東晉大司馬桓溫於興寧三年(365)移鎮姑孰,重建姑孰城,並於城北建子城,即明清太平府衙所在地(今解放軍第86醫院內);太和四年(369)桓溫自姑孰領兵北伐前燕;鹹安元年(371)桓溫“上書求歸姑孰”,後逝於姑孰,葬青山北麓。

桓玄姑孰篡晉

東晉安帝元興元年(402),桓玄在姑孰篡晉,僅維持一百多天。其間,桓玄頒布“紙代簡令”,對紙張使用的推廣,文化的傳播具有積極意義。

1360年夏,陳友諒挾持徐壽輝,率水軍直犯太平。朱元璋手下猛將花雲守太平,人數只有數千,頑強抵抗。三天后,陳友諒乘漲水之際,巨艦直泊於太平城西南角,大船船尾高與城平,士卒蜂擁而登,太平城被攻陷。猛將花雲被擒,不屈痛罵:“賊奴!汝輩現縛我,吾主必為我報仇,斬汝等萬段!”他又奮力躍起掙開繩索,奪刀殺五六人。

陳友諒大怒,派人把花雲綁在大船桅桿上,命兵士萬箭齊射,把花雲射成個刺蝟。

攻得太平城,陳友諒更覺“徐皇帝”再無用處,派壯士用鐵錘擊碎其頭,胡亂拋屍完事。“天完”政權,這下真的徹底完了。

然後,陳友諒在采石磯一帶的五通廟舉行登基儀式,自稱皇帝,國號“漢”,改元大義。

這位陳皇帝稱帝太心急,“群臣”立於江邊,草率行禮。突遇大雨,殊列儀節,狼狽不堪。最早擁立徐壽輝當“皇帝”的鄒普勝,如今反成為陳友諒的“太師”。陳友諒以張必先為“丞相”,以張定邊為“太尉”。然後,他率軍還江州。

區位交通

姑孰鎮

姑孰鎮 姑孰鎮

姑孰鎮姑孰鎮地處當塗縣城,位於馬鞍山、蕪湖、南京城市群中,南靠當塗的太白鎮和護河鎮, 北依馬鞍山銀塘鎮,西有長江,東為新丹博副城區, 地理位置優越,區位條件較好,交通十分便捷。滬銅鐵路、皖贛鐵路、205國道、314省道、馬高速公路貫穿境內。距南京祿口國際機場40公里,距蕪湖灣里軍民兩用機場及蕪湖長江大橋均為20公里,距馬鞍山長江大橋5公里。交通、通訊、給排水、供電等各項基礎設施齊全。村級公路網路基本建成,公路均為水泥路面。

人口數量

據當地政府網站相關資料顯示,該鎮人口15萬,總面積110平方公里,轄22個村民委員會,8個社區。

當地特色

姑孰鎮自古以來就以“魚米之鄉”著稱,境內盛產水稻、油料、葡萄、西瓜、螃蟹、魚類等農副產品,關馬西瓜遠近聞名,甜潤大米遠銷上海、杭州等發達城市。

行政區劃

姑孰鎮下轄村(社區):

五聯村

竹山社區

五星村

黃山社區

關馬村

小橋村

松塘村

白紵村

藏漢村

寺山村

寶塔村

蓮雲村

章塘村

洞陽村

龍華村

靈墟村

宗和村

連千村

東大社區

東營社區

姑孰社區

提署社區

河南社區

凌雲社區

清源社區

西大社區

行陳社區

經濟發展

經濟發展明確思路,謀劃發展

姑孰鎮

姑孰鎮姑孰鎮地處縣城,該鎮提出了“支持全縣、發展自身、工業主導、繁榮三產”的發展思路。2003年,姑孰鎮爭取到縣委、縣政府將縣城東門交給該鎮開發和管理的機遇,緊緊抓住這一契機,加速縣城東門開發,為該鎮經濟發展奠定堅實的基礎。2005年,為呼應省委省政府東向發展戰略,利用荒坡地與縣綜合經濟開發區聯訣打造姑孰工業園,8月28日當塗經濟開發區姑孰工業園動工建設。2006年全鎮完成工業產值8.76億元,比上年增長40.6%;固定資產投入4.59億元,比上年增長149.5%;招商引資到位資金2.16億元,比上年增長31.7%;財政收入6210萬元,比上年增長54.2%;農民人均純收入5350元,比上年增長11%。2006年被評為全國千強鎮,受到了縣委縣政府的多項表彰,被授予“目標管理一等獎”、“經濟發展先進鄉鎮二等獎”、“經濟發展進位鄉鎮一等獎”、“財稅工作先進鄉鎮三等獎”和“農業經濟發展先進鄉鎮二等獎”。2008年1-3月,已完成工業產值2.3億元,招商引資到位資金2000萬元,完成固定資產投資9820萬元,完成財政收入1964萬元,呈現出快速發展勢頭。

加快投資,推進建設

姑孰鎮

姑孰鎮穩步推進縣城東門開發建設,使東門面貌得到顯著改觀。投資2000多萬元 的於湖路於2004年建成通車,該工程榮獲市優質工程“翠螺杯”獎;投資1000多萬元的提署東路一期改造工程和建材路工程於2005年底先後竣工。投資1200多萬元的鎮行政中心也竣工投入使用;總投資800萬元的皖江鋼材大市場項目已完成了改建、擴建。投資4000萬元的東方置業項目正在緊張建設,已完成投資3000萬元;於湖路東側投資2億元的協亞高檔住宅區工程已開始啟動;投資700萬元的提署東路二期工程已開工建設。於湖路東側及提署東路南側500畝土地已成功轉為商業用地,其中280畝土地成功掛牌出讓,出讓金達9000餘萬元。姑孰工業園累計完成各項基礎設施投入1.2億元,完成土地徵用940畝,建成總長3000米、寬40米的園區道路3條,供水、供電、排水等基礎設施建設已完成,入園在建工業項目8家,總投資2.2億元,華業水廠工程已建成投入使用。

加快經濟發展

姑孰鎮

姑孰鎮姑孰鎮堅持把工業發展放在首位,明確走工業強鎮之路,已形成建築開發、金屬加工、造船和服裝加工四大產業。2006年完成工業產值8.76億元,比2005年增長40.6%,工業經濟占居經濟總量的70%,新建、擴建了6家規模在1000萬元以上的工業企業,總投資1億元的安徽徽鋁鋁業有限公司,是安徽省最大的鋁型材生產、加工基地,已於2006年11月22日投產,預計年產量超過3萬噸,年產值3.8億元,利稅2000萬元,成為全縣工業的亮點,進一步推動該鎮工業經濟的快速發展。三力工具機有限公司通過技改、擴建,生產能力與產品檔次均得到較大提升,被省科技廳授予“高新技術企業”, 該公司“三高”數控工具機被列入861重點項目,該公司生產的剪板機和折彎機榮獲省名牌產品。造船工業得到較快發展,年造船能力達30萬噸,萬才造船廠建造的萬噸海輪順利下水,已成為我市最大的造船企業。

2017年,完成規上工業增加值9.46億元,增幅10.7%,戰略性新興產業產值占比穩步提升;固定資產投資51.14億元,增幅13.2%;社會消費品零售總額19.8億元,增幅12.44%,財政收入同步增長;城鎮居民人均可支配收入3.4萬元,增幅8.5%;農村居民人均可支配收入2.2萬元,增幅9.5%。招商引資成效顯著。以“招商引資重大項目突破年”活動為抓手,圍繞機械製造、文化創意等主導產業,全力以赴招大引強。全年新簽約工業項目18個,新開工工業項目9個,竣工工業項目7個。省外億元以上項目到位資金10.75億元,利用外商直接投資741萬美元,均超額完成縣下達任務。

招商引資

姑孰鎮

姑孰鎮鎮黨委、政府始終堅持把招商引資作為“一號工程”,集中全力抓緊抓實。實行招商工作“一崗雙職”,層層分解招商任務,細化招商責任,招商目標和職責進一步明確;建立了班子成員掛牌聯繫重點企業和招商項目跟蹤負責制。招商方式不斷創新,成立了駐滬招商小分隊,開展了駐點招商和多種招商活動,招商氛 圍日益濃厚,招商引資工作取得較好成效。2006年共引進新建續建項目23個,實際引進到位資金6.85億元,比上年增長217.7%,占年計畫的285.4%,其中工業項目引進到位資金達2.63億元。投資1000萬元的眾聯重工機械製造有限公司,1200萬創業工貿有限公司,長興新型建材廠,華仁木業有限公司及當塗朝旭玩具廠等新建項目均建成投產。新建、續建投資1000萬元以上工業項目7個,其中無錫高嘉鋼管項目總投資4000萬元、南京東婷鋼管項目總投資2000萬元。

打造工業園

為全力力實施東向發展戰略,爭當崛起先鋒,2005年初,姑孰鎮黨委政府決定與當塗縣經濟開發區聯合開發、聯袂打造姑孰工業園。姑孰工業園位於城東郊6公里原圍屏鄉政府北側,314省道與圍烏路交匯處。園區一期規劃10平方公里,2平方公里規劃已基本完工,已有數十個項目落戶園區。

農業

為穩步發展農業,積極推進產業結構調整,堅持以產業結構調整為重點,抓好農村經濟發展,合理引導農民組織生產,已形成具有該鎮特色的“四大基地”,即2000畝的蔬菜基地、1200畝的葡萄基地、5000畝的西瓜基地和35000畝的優撫稻米基地,每年為農民增收加入3000多萬元。同時抓好示範基地建設,分別建立了優質水稻高產示範區3萬畝,油菜高產示範區3.5萬畝,優質高產水稻和油菜示範區分別獲市三等獎。農業產業結構調整步伐繼續加快,關馬龍騰蛋雞養殖場養殖規模已發展到2.3萬隻,竹山養殖戶蛋鴨養殖規模達1萬隻,竹山連片反季節大棚草莓種植面積達30多畝。積極發展“三資”農業,投資1000萬元的安徽星際工貿公司藏漢奶牛養殖基地已建成投入使用;總投資1.5億元的佳達農業科技生態園,已於2007年元月11日開工建設,該項目建成後,將進一步推進我鎮農業產業化。甜潤米業公司成為安徽省農業產業化龍頭企業,當塗縣最大的糧食加工企業,“甜潤牌”大米被評為安徽省名牌產品。

社會發展

堅持統籌兼顧,全面發展各項社會事業,在集中精力加速經濟發展的同時,姑孰鎮還注重抓好各項社會事業的協調發展,努力構建和諧社會。大力加強機關作風建設,機關各項制度健全,形成人人爭創事業的局面。衛生事業取得新進展,積極開展吸血蟲防治工作,免費為全鎮8170名村民進行了體檢。抓好城鄉低保工作,對城鎮低保標準進行了調整提高,在農村實施了最低生活保障,有976名村民進入低保。抓好失地農民養老保險,已為3928名完全失地農民辦理了養老保險,並有657名農民開始領取養老金。全力推進人口和計畫生育工作,在省、市、縣組織的多次考評中均取得較好成績,全年人口出生率8.09‰,政策符合率96.1%,手術到位率100%。積極開展民眾性文體活動,參加了全縣中源杯當塗民歌大賽,選送的民歌榮獲一等獎,組織參加了全縣男子籃球甲級聯賽,並獲得三等獎。重視安全生產工作,多次組織開展安全生產檢查,未發生大的安全生產事故。採取切實可行措施,全力以赴做好信訪穩定工作,協調處理縣城開發建設中發生的一系列矛盾,沒有發生民眾集體上訪事件。認真開展平安創建工作,我鎮被命名為“平安鄉鎮”。紮實開展基幹民兵訓練、整組和徵兵工作,被縣政府評為“徵兵工作先進單位”。村村通工程加速推進,已完工29條,總長54.11公里,龍華路和香塘路正在組織開工建設。新農村建設加快推進,黃山村花園小區已建設成為省、市、縣新農村建設示範點。教育基礎設施建設得到加強,整合新建了白竹、五星2所村小。重點加大了洞陽、藏漢等集鎮和城鄉結合部衛生的整治力度,環境衛生狀況得到較大改觀。

發展機遇

今後五年,是深入推進社會主義新農村建設和加快構建和諧社會的關鍵時期,也是我鎮實現經濟社會發展歷史性跨越的戰略機遇期,我們面臨著前所未有的歷史機遇和發展條件:

政策條件帶來的機遇

國家“中部崛起”巨觀政策和省“東向發展”、“全民創業”戰略舉措將為我們的經濟尤其是新型工業經濟發展提供廣闊的空間。

交通發展帶來的機遇

馬鞍山長江大橋接線高速百峰出口的預留,將為我鎮工業集中區的發展帶來極大機遇。

工業發展帶來的機遇

工業集中區的建設,為我鎮工業經濟的騰飛奠定了堅實基礎。

企業發展帶來的機遇

安徽徽鋁鋁業的投產和二期工程的擴建,將為我鎮工業經濟的快速增長起到拉動作用。

招商引資帶來的機遇

“全國千強鎮”的榮譽,將為我鎮招商引資及經濟社會發展贏得更多機遇。

和諧社會帶來的機遇

全鎮政治穩定、社會安定,廣大幹部民眾盼發展、謀發展、促發展的願望十分強烈,形成了加快發展、和諧發展的強大合力。