定義

夾纈

夾纈特點

"夾纈"做為最古老的一種印染藝術,始於秦漢時期,盛行於唐宋,隋煬帝曾令工匠們印染五彩夾纈花羅裙,賞賜給宮女和百官妻女,唐朝時期,夾纈色彩斑斕,極為盛行,官兵的軍服也用"夾纈"來做標識,唐代詩人們也留下"成都新夾纈,梁漢碎胭脂"、"醉纈拋紅網,單羅掛綠蒙"的詩句,夾纈藝術到了唐代非常的盛行,(敦煌莫高窟彩塑菩薩身上穿的多是夾纈織物),《唐語林》引《因語錄》云:"玄宗時柳婕好有才學,上甚重之。婕妤妹適趙氏,性巧慧,因使工鏤板為雜花之象而為夾纈。因婕妤生日獻王皇后一匹,上見而賞之,因敕宮中依樣制之。當時甚秘,後漸出,遍於天下。"此語雖不足全信,但也說明早期夾纈工藝是紮根於民間並傳到宮廷的。到了宋代,朝廷指定複色夾纈為宮室專用,二度禁令民間流通,夾纈被迫趨向單色.進入元明後,工藝相對簡單的油紙鏤花印染風行中原,夾纈終於湮滅於典籍,一般認為已經絕跡.但它並沒有完全根絕,而是又回到民間頑強地生存下來。

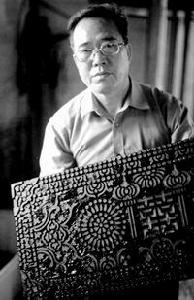

就在溫州市蒼南縣一座不足100平米的民間小作坊里,至今仍斷斷續續地保持著這種最古老的織染工藝.這就是中國最後的夾纈作坊.

溫州夾纈稀世而獨立.

上世紀六七十年代,夾纈當時尚是溫州的婚嫁必備之物,在民間生活中扮演著重要角色,被冠以"方夾被","雙紗被","敲花被","大花被"等美麗稱謂;或憑圖案呼為"百子被","龍鳳被","狀元被"等.閨女一旦許下夫家,娘家必為她張羅夾被--挑個好日子紡紗,織布,然後送往染坊,夾上16方或12方寓意吉祥的藍白圖案.一些地區,如永強,甚至認為新婚夫婦若不蓋雙紗被,小家庭必將不和睦,或短壽夭折,或無兒子.而女方的娘家將不斷地被子人埋怨:"嫁囡兒連一床雙紗被也沒有!"所以即便是最貧困的人家,也要趕製一床單紗紡制的"單紗被"以備女兒出閣之用.另一些地區,如永嘉,則較為通融,常由男方出棉花,女方紡織成被,喚做"娶一個老婆,幾哩棉花,幾哩貯麻,幾哩財禮銀."

染坊出來的夾纈為窄長條,取回家,裁成被子,圖案兩兩相向(前2幅頭朝上,後2幅頭朝下),以便抵足而眠的夫婦均能看到端端整整的"百子".結婚那天,為了討彩,常用胭脂點染圖中人物唇部,或以紅色雙線繞被邊挑縫一匝.姐妹們邊弄胭脂,紅線,邊為新嫁娘吟唱:四角四耳朵,四四十六堂.堂堂放八仙,嘴嘴放橫胭...

夾纈製作流程

①土布的準備:取長10米、寬50厘米的乾淨棉布浸水、晾乾,等分折成40厘米長左右,做好記號,卷在竹棒上。

②靛青的準備:將靛青染料分數次加入水缸,均勻攪拌,使靛青發酵,缸水溫度以15℃至20℃為宜,正常色呈黃。同時以石灰調節靛青水的酸鹼度,一般沉澱6-8小時,待缸水呈碧綠色,即可浸染。

③裝土布於雕板:利用竹尺,對照棉布上的標誌,將布依次鋪排於17塊雕板之間,然後拴緊雕板組框架,擰實螺帽。

④入缸染色:利用槓桿吊雕板組入缸,開始染色。浸染半小時左右,吊離染缸,於空中稍作停留;進行第二次浸染。然後將雕板組上下翻轉,做第三、第四次浸染。

浸染過程中注意整理棉布摺皺處,以防發粘。

⑤卸布洗晾:將布從雕板上取下,平鋪在河水中漂洗,然後甩於高竹架上晾乾。