簡介

太陽蟲

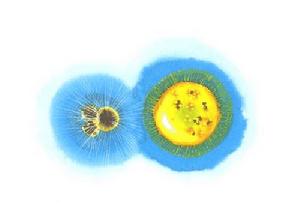

太陽蟲原生動物門輻足綱太陽亞綱太陽蟲目的通稱。體呈球形,因有許多放射狀的絲狀偽足自身體伸出、形如光芒四射的太陽而得名。

生物特性

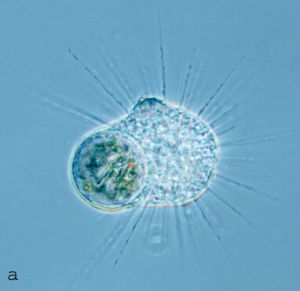

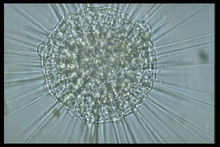

屬於原生動物門肉足蟲綱輻足亞綱。蟲體呈球形。多分布於淡水、漂浮或藉柄軸固著。常有外殼,由許多分離的小片組成。無外殼的屬有許多周圍液泡。有稱為偽足(軸足)的許多放射狀孢質團,主要用於捕捉食物,其次用於行動。太陽蟲吞食原生動物、藻類和其他小生物。以二分裂或出芽方式進行無性繁殖。曾有人報導在幾個屬中發現具鞭毛的個體,可能為配子。太陽蟲(Actinophryssol)為常見種。刺胞蟲(Acanthocystisturfacea)為一類似種,體上寄生有無害的寄生綠小球藻而呈綠色,常稱為綠太陽蟲。光球蟲屬(Actinosphaerium)個體多核,直徑常達1公釐(0.04吋)。 太陽蟲(heliozoan)

太陽蟲(heliozoan)體呈球形,因有許多放射狀的絲狀偽足自身體伸出、形如光芒四射的太陽而得名。多分布於淡水中,少數種類在海洋中生活。屬典型的浮遊動物。肉食性。有的種類內質常含有共生綠藻,能行光合作用。無性生殖為簡單的二分裂法。有性生殖是幼體配合。典型種為放射太陽蟲。該目動物是大型浮遊動物與游泳動物的食物。

這類原生動物形成碳酸鈣或矽粒組成的硬殼,這種帶矽殼的根足類原生動物能從殼上的孔洞中伸出偽足。

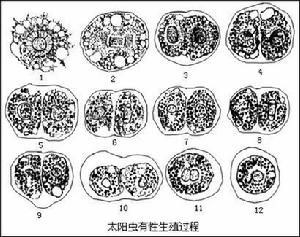

太陽蟲(Actinophrys)常見的有放射太陽蟲(A.sol)和多泡太陽蟲(A. Vesiculata)。放射太陽蟲體呈圓球形,外有光滑的膜狀外包,體內中央有1大的細胞核,外包與核之間充滿著細胞質,其外質透明內含許多大的空泡,還可見1~3個伸縮泡。而內質呈顆粒狀,所含空泡卻小得多。此外,有眾多細長的軸足。軸足內含軸纖絲,軸纖絲終止於細胞核,軸纖絲在一定條件下,可裝配與分解,因此,軸足可伸展與萎縮。太陽蟲對水溫要求不苛刻,38℃仍能生存,0℃也能活幾小時。經觀察,環境有利時,太陽蟲靠均裂行無性生殖,一旦環境不利,如食物嚴重匱乏,就進行有性生殖(見圖)。

太陽蟲有性生殖過程

太陽蟲有性生殖過程分布

多分布於淡水中,少數種類在海洋中生活。屬典型的浮遊動物。肉食性。有的種類內質常含有共生綠藻,能行光合作用。太陽蟲主要在水中隨波逐流,同時軸足也可適當運動。太陽蟲屬雜食性,以細菌、原生動物、浮游藻類為食,碎屑也能利用,在食物鏈上占有重要地位。太陽蟲攝食十分有趣,一個四膜蟲若被其一軸足粘住,便藉軸足收縮把獵物拉向體表,然後,萎縮的軸足基部出現偽足,最後把四膜蟲吞入體內。如食物被兩條軸足粘住,這兩條軸足就逐漸變為纖細偽足樣,其頂端一旦相接,就形成食物泡被消化、吸收。

生殖

無性生殖為簡單的二分裂法。有性生殖是幼體配合。典型種為放射太陽蟲。該目動物是大型浮遊動物與游泳動物的食物。繁殖時,軸足漸漸絕跡,細胞核發生有絲分裂,接著細胞質也發生分裂,形成兩個配子母細胞,其外面有原蟲體加厚的外包所包裹,之後配子母細胞的細胞核,又進行兩次減數分裂,每次分裂後產生的核都有一個退化,形成的兩個配子,其核均是單倍體。按下去配子發生核、質融合,形成合子,其外有合子囊壁,囊壁外有時原親體的外包仍殘留。一旦條件轉好,蟲體脫囊而出,一個新太陽蟲重又出現。因此人們把這種有性生殖過程叫自體受精。關於太陽蟲包囊問題,目前有兩種看法:有人認為自體受精過程初始階段,軸足消失之時的太陽蟲叫包囊。但1992年佩特森(Patterson)所著的《自由生活的淡水原生動物》一書中所記述和照片顯示的包囊,卻與上述迥然不同,包囊內只有顆粒狀細胞質,細胞核早已消失殆盡,另外囊壁更加矽質化和增厚,細胞質與囊壁間還出現一層透明部分。這一切可能說明,它存在著繁殖包囊和休眠包囊兩種形態。