太陽能發電與微波輸電計畫

宇宙太陽能發電

太陽表面的溫度約為2伊107益,它所釋放的能量為1伊1024kW。其中,地球有可能利用的能量為1.8伊1014kW,若以 太空電站

太空電站除上述在地表可獲取的能量外,人們還可以從空中捕獲太陽能量,SSPS 計畫就是基於此為出發點的。

最初的構想是從1973年到1984年底為基礎研究階段,到1992年底試製概念樣機,並開始試製實用裝置,到1998年給出可投入實際運行的太陽能光伏發電和微波傳送接收裝置。

作為21世紀的新能源系統,核聚變發電系統和軟能源系統是有希望的。在軟能源系統中,宇宙太陽能發電系統( SSPS)非常引人注目。

如果把宇宙太陽能發電系統的發展過程進行分類,大致可分為五個階段。

第一階段是構想時期。美國空軍雷神公司在1967年成功地進行了通過微波向模擬直升機提供電力的試驗,這一試驗連續進行了10h,成功地使直升機維持了18m的高度。這是世界上首次進行的電力微波傳輸試驗。

第二階段是美國航天局開始對宇宙太陽能發電系統進行立項。美國航天局同能源部在從20世紀70年代後半期到20世紀80年代前半期的10年左右的時間裡,正式進行了宇宙太陽能發電系統的開發與研究。代表這一研究成果的系統是1979年研製的宇宙太陽能發電系統。這一系統是在高度為3.6伊104km的衛星靜止軌道上建設裝有寬5km、長10km的巨大太陽能電池的太空站,並把產生的電力變換成微波後傳輸到地面。據說,預計該宇宙太陽能發電系統的發電能力為5GW。

第三階段是美國繼續研究能否實現比較經濟的宇宙太陽能發電系統的問題,並每隔10年做一次報告。

第四階段是用新概念、新思路研究宇宙太陽能發電系統的時期。其中,具有代表性的、高度為6000km的“太陽塔型

太空電站

太空電站第五階段是概念設計時期,美國航天局根據國會的要求,在1998年3月耀9月,基於以前的研究成果,實施了宇宙太陽能發電系統的概念設計。

日本宇宙開發事業團、歐洲航天局和加拿大航天局也提出了應通過國際合作儘快解決的事項:研究主要的核心技術;進行大氣中的無線供電試驗;調查微波發射對生態系統所產生的長期影響;通過國際空間站進行宇宙太陽能發電系統試驗;以宇宙太陽能發電系統為契機,制定旨在開展新能源開發的國際合作。

宇宙開發事業團計畫在今後25年內投入約800億美元,進行宇宙太陽能發電系統研究與開發工作。根據這一計畫,擬在2010年耀2020年構築發電能力為1GW級的實用型宇宙太陽能發電系統。此外,不僅進行上述基礎技術和核心技術的研究與開發,而且將向圍繞地球運行的軌道發射發電能力為6GW的宇宙太陽能發電系統衛星,並通過微波從太空向地面傳輸電力,還將進行電離層和大氣層的同傳播特性有關的試驗性研究。

如果計畫進展順利,那就等於是構築了比快中子增殖反應堆和核聚變反應堆更能迅速實用化的技術,因而值得關注。

SSPS計畫概述

若干年前就有人構想過從遙遠的地方利用微波來輸電,1969年美國雷神公司的布朗(W.C.Brown)從地面向天空發射 太空電站

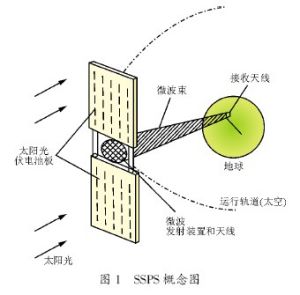

太空電站到20世紀70年代各國相繼研製微波輸送、接收電力的試驗。電功率一般均在2450MHz、10kW左右。1974年,美國邁阿密大學發表了論文《大規模從宇宙發電與輸電計畫》,其概念裝置模型如圖1所示,簡稱SSPS(SatelliteSolarPowerStation)計畫,該計畫第一次把太陽能光伏發電和微波傳輸兩種最新概念結合了起來。

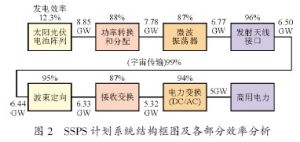

圖1中,重要部分之一是太陽能光伏電池傳輸中的電池板。其占用宇宙站面積大約為6km伊26km,可發出8GW(1GW=109W=106kW)的功率。然後將其變為微波送至地球,除去損耗,到達地面取得的功率約為5GW。SSPS計畫系統結

構及系統各部分的成本分析如圖2所示。首先是把太陽能電池及微波發生器等設備送上宇宙的發射費用占了較大份額,預計會占1/2以上;其次是太陽能電池光伏發電的費用也占很大比例;最後是微波發射和天線等的費用,預計不會超過16%。

圖2中太陽電池的效率為12.3%,若不考慮從太陽光到電力的變換則發電5GW,而太陽電池發電功率需8.85GW,因此計算得出系統綜合效率為56%。

送電(發射)系統

太空電站

太空電站1)太陽光寅電功率;

2)直流電功率寅高頻微波電功率;

3)微波電功率(衛星)寅微波電功率(地球);

4)微波寅商用電力。

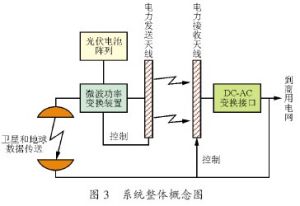

在此將對員)的太陽能發電的敘述略去,圓)耀源)部分的概念如圖3所示。由圖3可知,控制電功率全部是在地球上進行,一方面是要控制宇宙發電,另一方面還要兼顧微波發射和接收的控制。

該系統中技術含量最高的部件是把太陽能光伏發電出來的電功率變換為微波。

研究初期,曾試用以單個超大功率的微波管作為微波傳送器,所以對各種形式微波管的性能進行了比較。最初認為速調管比較適合用於大功率發射,但發現其效率低;後又改用超高頻功率放大管(CFA),但其缺點是價格高,散熱困難;最後採用的是多個小功率的磁控管進行並聯的方案。

眾所周知,磁控管是家用微波爐最常用的微波管,其優點是價格低,並可通過控制相位從而改變輸出功率。最後採用磁控管與散熱天線結合構成一個單元,以若干個單元組成微波發射陣列。

接收系統

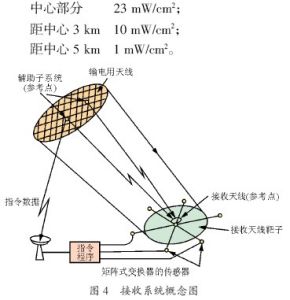

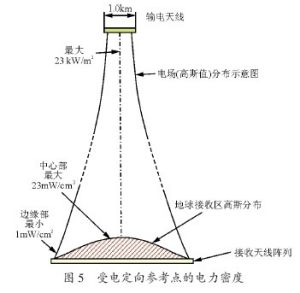

接收系統的概念圖如圖4所示。若在地面設定一個參考定向點RB(ReferenceBeam),由此與衛星輸電進行通信聯繫,並控制衛星的發射方向和強度。將微波發射點(衛星上)的電力密度合成後,定向點的電力密度的寬度為1km(用高斯表示中心部分的高斯量為23kW/m2),故地面上定向點RB周圍的電力密度可相應為:輸電(發射)定向參考點RB和受電(接收)RB的電力密度分布圖如圖5所示。在宇宙上空的發射點雖然密度大,但只對飛機(引起燃料箱放電)有所影響,而地面的電力密度卻很低,還不致超過美國規定的微波泄露功率允許值10mW/cm2。當然,發射和接收二者的配合十分重要,若空中的陣列定向點設定稍有不當,則會影響輸電效率,使地面上的天線無法捕捉到全部電力,因而會使某些地面電場強度過高而產生危險。信號傳輸時經圖4的磁控管感測器系統檢測後,才由指令系統(CommandLink)對發射定向點進行控制。

接收天線陣列布置的構想圖如圖6和圖7所示。從遠處看接收天線陣列設定好像是一組一組的屋頂,但平面部分做成網狀的簾棚,可以完全阻斷微波。

這種屋脊式構造的目的是使微波不致穿過網的下方,同時也可使陽光和雨水由網眼流出,這樣,網下方非常安全。當然,網眼的大小孔需經多次實地試驗才能確定,最好是完全地阻斷微波射線,這樣不致對生物造成損害。如果能做到這一點,當然就可以將微波接收站設定在城市近郊了。

SSPS計畫試驗結果

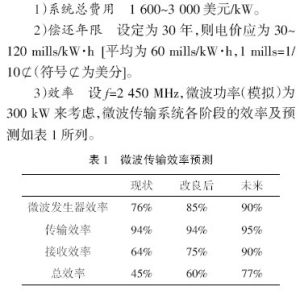

宇宙發電輸電計畫(即SSPS)各個不同的部件已在地面上進行了小功率的模擬試驗,取得了初步的成果。考慮得最多的是成本,現正不斷的改進中,以儘可能降低系統造價。造價預算分類如下。

太空太陽能發電的最新進展

2.1美國私營太陽能公司介入太空太陽能電站20世紀60年代由美國國家航空航天局(NASA)和五角大樓制定的SSPS計畫,因為費用昂貴而進展較慢。源園年後

太空電站

太空電站這個項目計畫在2016年前提供200MW的電力,在15年內滿足25萬個家庭的用電。如果進展順利,苑年內可夢想成真。

很明顯,這些私營公司的計畫和源園年前的構想極為相似,先要把載有光伏電池板的衛星發射到距赤道22000英里(約35400km)的軌道上,並保持與地球位置相對不變。太陽能板寬度將達若干km,系統在採集太陽能後將其轉變為電能,然後再轉變為無線電波返回到地球上。地面的接收站準備建在美國加州費雷斯諾市的郊外。

據太平洋煤氣電力公司粗略估計,該項目需要花費約20億美元,主要用於地球太陽能基地建設和發射衛星。美國加州大學伯克利分校能源和資源教授丹尼爾·卡門認為,眼下太空太陽能發電面臨最嚴峻的挑戰是實施的成本問題,尤其在當

前全球經濟衰退之際。這個計畫需要幾十億美元的資金投入,遠遠高於目前同等規模其他可再生能源項目所需的1億耀2億美元。

但SolarEn公司執行總裁加里對完成該項目信心十足,他表示公司有能力提供12億耀48億瓦的電力,能夠在未來七年內實現供電商業化,太空太陽能的電力價格也能與其他可再生能源價格基本持平。

2.2日本的太空太陽能市場

太空電站

太空電站但是,太空太陽能發電也並非完美,高強度的輻射很可能帶來另一個環境污染問題。但是支持者認為,只要地面太陽能接收站的面積足夠大,就不會對人類及動植物構成傷害。因此地面接收站應該選人煙稀少、地域廣闊的地方,而且還要配套有效的電力傳輸系統。

雖然現在看來這些構想似乎有些不切合實際,但無論是美國還是日本,哪個項目的成功,都意味著人類在可再生能源領域中的一項重大突破。

日本岩木市以太陽能發電為中心的新能源規劃

10年(1999—2010年)岩木市是日本使用大規模太陽能發展新能源的領先城市之一。在啟用太陽能發電方面該市具有地理優勢,因為年日照時間高達2100h,超過東京等地。3.110年計畫的總目標

10年計畫的目標是新裝太陽能發電21000kW(21MW),此外還有風力發電、太陽能熱利用、廢棄物燃燒發電、汽輪機的廢熱供熱等。折算為原油發電可節約82195kL/g。CO2減排量為31130t/g。提出的兩個口號是“清潔能源循環利用的城市”、“21世紀新型都市———岩木市”。

3.2前期工作

太空電站

太空電站上述工程費用概算為8億圓000萬日元(折算人民幣為5億元),由國家、市政府、地區開發振興公司三方各負擔1/3。

3.3新能源概要

根據10年計畫走資源循環的路,建立全新的岩木市的總目標,具體的實施和階段分解如下。

3.3.1制定政策的背景

1)世界性的能源緊缺能源消耗逐年增大;對石油依賴過高;節省能源意識淡薄。

2)依靠新能源解決問題太陽能發電;太陽能熱利用;風力發電;廢棄物燃燒發電;利用汽輪機產生的廢熱來供熱。

3)建立能源循環式都市的構想解決地球環保問題,環保意識不斷增強;抗災能力增強;未來成為能源供給長期穩定的城市。

3.3.2各種新能源經濟技術指標評價

1)從節能減排效果相比較太陽能發電寅風力發電寅電動汽車寅太陽能熱利用寅廢棄物發電。

2)從投資大小相比太陽能熱利用寅廢棄物發電寅電動汽車寅太陽能發電。

3)從能源獲取開採量相比較太陽能熱利用寅太陽能發電寅風力發電寅廢棄物發電。

4)綜合評價太陽能發電寅太陽能熱利用寅電動汽車寅廢棄物發電寅風力發電。

3.3.3節能減排指標

1)新能源發展新增功率和機台數太陽能發電21000kW;太陽能熱利用15100kt;風力發電3500kW;廢棄物熱利用760kt;清潔能源或電動汽車12300台;汽輪機廢氣供熱24690kW。

2)CO2減排量太陽能發電3820t;太陽能熱利用10910t;風力發電280t;廢棄物發電及熱利用5430t;電動汽車36000t;汽輪機廢氣供熱7090t;合計31130t。

3)節省原油(折算後)太陽能發電5285kL;

太陽能熱利用15100kL;風力發電380kL;廢棄物發電及熱利用7510kL;汽輪機廢氣供熱43690kL;合計之後為82195kL;占原油總消耗量的19.2%。

3.3.4全市多部門分工

1)政府、行政部門形象工程和示範工程展示,提供信息、提供後援。開發順序為太陽能發電寅熱利用寅風力發電寅廢

太空電站

太空電站2)市民主要是在各自住宅安裝太陽能發電裝置和太陽能熱水器,使用清潔能源(如天然氣)或電動汽車等。

3)企業太陽能發電和電動汽車開發;提供各種節能技術、信息;開辦向市民普及“新能源技術”的各種培訓班。

3.4前期工作節能效果

岩木市1997年已建立300kW太陽能發電系統,現將節能效果綜述如下:

1)年發電量29萬5800kW·h(約80戶家庭的年用電量);

2)CO2減排折算量56t;

3)節省原油(核算)苑2000t。

按發展計畫,2004年起計畫增加560kW的太陽能發電裝置和350kW的風力發電裝置。

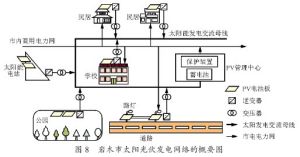

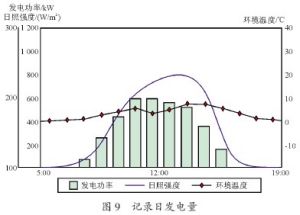

形象化的展示該市的PV管理中心於2001年12月員員日和員圓日開通,如圖9所示,顯示了2001年員圓月員圓日日照強度和每日緣:00耀19:00的不同發電量。

4

對我國太陽能發電發展的一些構想

在國際上,已開發國家(如美、日、德)為促進太陽能發電的發展一般有兩種途徑:一是給私人用戶購置新能源裝置(部件),給予一定金額補助,例如日本補助50%;二是私人設定的太陽能發電站可以把富餘的電力送入國家電網,俗稱“賣電”,但需辦理一定的申請手續,如訂契約書,由電力公司安裝“逆潮流供電”電錶,檢驗太陽能發電裝置技術上是否符合上網條件等。如果裝置容量足夠大,業主可從賣電中得到相當的利益。我國至今對新能源發展未制定優惠政策,但從2009年開始“節能”、“減排”呼聲很高,有關部門已開始論證此問題。有關專家認為,可以從將大電網集中供電改為分散式供電入手。

太空電站

太空電站分散式發電所利用的新能源包括太陽能、風能、潮汐、波浪和地熱等自然能源。分散式發電有個概念叫作“自己發,自己用”,減少發電上網比例,會有效緩解阻礙能源發展的上網瓶頸問題。另外,分散式發電還能為推廣新能源開拓全新途徑。

因為不論風電、太陽能還是其他發電形式,都有一個共同點,就是能源密度低、發電設備占地面積大。而分散式發電利用了每家每戶的屋頂和其他地方,使其成為一個個小的電源點,正好解決了新能源密度低、占地面積大的問題。

目前,我國發展分散式發電有三大問題需要解決。

一是對開展分散式發電的意義認識不足。由於分散式發電在國外剛開始普及,所以我國的許多科技人員都不熟悉分散式發電的基本概念,更提不上積極去推動該項工作。基於上述原因,首先需要普及分散式發電的概念,做法和意義,讓相關人員了解什麼是分散式發電,以及分散式發電在提高電力系統的可靠性、節能和環保中的作用。

二是缺少相應的法律和法規。分散式發電系統的建立,需要解決電力系統對分散式發電設備的準入問題。應制定相應的技術標準,更需建立相關的法律和法規,這些目前為系統中某些電力企業的利益所制約。此外,要制定考慮各方利益的分散式發電電能的上網電價。對於相關的投資、回報等也都要制定相關的法規。

三是缺少前期研究。傳統的輸電方式中,潮流基本穩定,而分散式發電則會發生潮流的頻繁改變,因而分散式電力系統的保護和控制要滿足相應的要求。國外雖然已有許多相關研究和設備的開發,但在引進國外技術的同時,還需要開發適合我國國情的分散式發電技術和設備。

電力電子和變頻技術工作者在新能源發展過程中要作出應有的貢獻。以最熱門的風力發電和光伏發電來說,最重要的主角自然是風力發電機和光伏電池的研製。但控制器也是排第二位的不可缺的重要部件。這正是電力電子技術人員大顯身手發揮作用的機會,例如太陽能光伏發電系統,實際上是一台變頻器(含上網、能量雙向流動以及多種保護,例如“孤島效應”防止等)。一個變頻器廠轉產該類產品並非難事,但需要重新開廠,重新研製,不是簡單的在電路板和軟體上改動一下即可,起碼它是雙PWM系統。如日本富士、日立都在十多年前就有系列化產品。我國目前一些重要的太陽能光伏形象工程多是進口日、美、德定型產品。因此,“太陽能光伏控制器廠(或公司)”,應當可以掛牌亮相了。不僅有利於經濟成長,還可擴大就業機會。一舉兩得,何樂而不為。

5