概述

抖桿術源於古代長槍術,後因禁武令,卸下槍頭,改稱練武為練功,抖大槍變為了抖大桿。大桿長度一般不低於三米,古有丈八長槍之說,槍長一丈零八寸。戚繼光抗倭時,很多步兵使用大槍。

功效

“抖桿”看似是指最後一式“抖”,實則是主練崩與披,崩披之勁多為側勁,武術中有“直勁難防、側勁難練”之說,而對於太極抖桿來說,側勁能夠被非常有針對性地強化,對於會抖桿的人,側勁絲毫不難。因此抖桿也被稱之為太極拳功力的窗戶紙,不用蠻力抖,卻以巧勁降(xiang二聲),彰顯太極拳藝的本色。

功法

習練的抖大桿子方法各家均有不同,但總體來說約為一法:

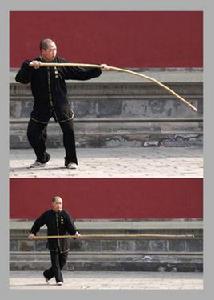

雙腳前後站立,圓襠開跨,下盤勁力飽滿,雙手前後握持,後不露把,分為正反兩勢。一般來說右手在後為正把,左手在後為反把,力從足底發,節節而貫穿,由腰胯為主宰,經過雙手達於桿稍。蓄勁不為人知,發勁張揚剛猛,配合吐納術的套用,桿體能“速發而急停”形成彈抖。在功力精深的武者手中,堅硬而有彈性的白蠟桿被抖動時,形如軟面。