天命

正文

中國古代哲學的重要範疇。關於天命,有兩種不同的學說:一種把“天”當作有意志的“至上神”,“天命"則是天的命令;一種把“天”視為無意志的自然,“天命”便是自然的必然或自然的規律。

中國古代哲學的重要範疇。關於天命,有兩種不同的學說:一種把“天”當作有意志的“至上神”,“天命"則是天的命令;一種把“天”視為無意志的自然,“天命”便是自然的必然或自然的規律。 先秦的天命思想 殷墟甲骨文中有“天邑商”的字樣,這裡的“天”作“大”解,亦即周人所稱“大邑周”,沒有宇宙觀的涵義。中國社會進入奴隸制之後,殷的統治者為了加強奴隸主的統治,形成了既代表“天”,又代表其祖先的觀念“帝”,即“上帝”,由此出現了唯心主義的宇宙觀。《商書·盤庚》有“予迓續乃命於天”,《詩·商頌·長發》有“有娥方將,帝立子生商”,認為商的統治受命於天。公元前11世紀武王伐紂滅商後,周公代武王子成王執政,繼承並發展了殷人的天命思想,宣稱“顯丕文王,受天有大命”,“天乃大命文王,殪戎殷,誕受厥命,越厥邦厥民”。認為周的天下是上天授予的。與殷人天命思想不同的是,周公提出了上帝可能改換人間代理人的觀點,說“皇天上帝,改厥元子”。他認為地上的君王只有實行德政,順從民意,上天才會讓他繼續統治下去,說“天命靡常”,“皇天無親,惟德是輔”,“天視自我民視,天聽自我民聽”,強調了“德”和“民”的作用。這是一種進步的表現。到西周末年,人們對天的正義性提出了懷疑,如《詩·小雅》有“民今方殆,視天夢夢”。《詩·大雅》有“浩浩昊天,不駿其德,降喪饑饉,斬伐四國”的詩句。由懷疑上天走向否定上天。《詩·小雅》提出了“下民之孳,匪降自天,噂沓背憎,職竟由人”的思想。到春秋時,柳下惠、叔向和子產等人表現了無神論傾向,比較明確地反映著當時人們對天命思想的新的思考。

孔子對“天命”範疇繼續進行探索。他生活在春秋末社會大變動的時期,從維護周禮出發,繼承殷周以來的原始天命思想,有時把天看作是有意志的主宰,認為“獲罪於天,無所禱也”。但孔子是敏於求知而積極活動的思想家,社會的進步給他以積極的影響,使他在天命的問題上產生了思想矛盾。在他的言論中,有時也把“天”看作自然的天,說:“天何言哉,四時行焉,百物生焉”;把“命”理解為包含異己的、不可知因素的東西,說“道之將行也與,命也;道之將廢也與,命也”。這裡的“命”帶有巨觀必然性的意思。孔子的態度是先盡人事而後言天命。他的天命思想奠定了儒家天命思想的基礎。孟子發展了孔子的天命觀,講“順天命”。他說:“莫之為而為者,天也;莫之致而致者,命也”;“存其心養其性,所以事天也。夭壽不貳,修身以俟之,所以立命也”。所謂立命即努力掌握自己的命運。

荀子改造了孔子的天命觀,提出“制天命而用之”。他說:“天行有常,不為堯存,不為桀亡”。把天看作無意志的自然。荀子有時也講命,說:“節遇謂之命”,有時將“節然”、“適然”為作命。這裡的命沒有任何天意的成分。荀子是把天命看作自然規律,主張人們掌握它,利用它,他說:“從天而頌之,孰與制天命而用之?望時而待之,孰與應時而使之?”這是一種光輝的唯物主義思想。荀子這一思想對中國唯物主義的發展產生過很大影響。《易傳》也講天命,如《繫辭上》說:“樂天知命,故不憂”。《易傳》的天命觀,大體不出孔、孟的規範。

儒家講命,而不廢人事,道家則舍人事而專講命。莊子在《大宗師》中講了子輿與子桑論命的寓言,說子桑以為他的貧不是父母使然,“至此極者,命也夫”。莊子認為“知其不可奈何,而安之若命,德之至也”。把安之若命看作至德,是一種人生虛無主義思想。

墨家否定天命,力倡“非命”。《墨子·非命上》說:執有命者是暴人之道,不可不非。但墨家所說的命與儒家、道家有不同含義,沒有“莫之致而致”的意思,而指絕對的前定命令。墨家非命與其信仰天鬼相聯繫,墨子認為天鬼能賞善罰惡,有了天鬼,便不可能再有預定的不可改變的命了。

秦漢之後的天命思想 秦漢之際,儒術不被重視,直到漢武帝時,董仲舒建立了“天人感應”的神學目的論,提出“天者百神之大君”的說法,把自然之天改造成超自然的人格神,把以前的天命學說神學化,走向神秘化和迷信道路。漢儒多講“三命”,《白虎通義·壽命》記載說:“命有三科,以記驗:有壽命,以保度;有遭命,以遇暴;有隨命,以應行。”趙岐《孟子章句注·盡心》說:“命有三名,行善得益曰受命;行善得惡曰遭命;行惡得惡曰隨命。”王充繼承了唯物主義傳統,批判了神學目的論,提出“天道自然無為”,從根本上批判了神秘的天命思想,否定了天帝鬼神和福善禍淫的迷信,但卻承認命,以為“凡人受命,在父母受氣之時,已得吉凶矣”。唯心主義天命思想在漢代還是一股強勁的思潮。

唐代以韓愈與柳宗元為代表,圍繞著天人相預與不相預的問題,展開了兩種天命觀的鬥爭。韓愈重新提“貴與賤、禍與福存乎天”的天命思想,把天看作有意志的人格神。柳宗元用唯物觀點解釋“天”,說:“彼上而玄者,世謂之天;下而黃者,世謂之地;渾然而中處者,世謂之元氣。”他批判天能賞功罰罪的迷信,提出“功者自功,禍者自禍”這種天人不相預的思想。劉禹錫作《天論》,補充柳宗元的不足,提出了“天人交相勝”的思想,把中國古代關於天人關係問題作了樸素唯物主義的總結。

及至宋明,天命論有了新的發展,哲學家們把它與氣、理、性聯繫起來,天命的原始、世俗色彩漸少了,思辨性加強了。唯物主義者張載提倡義命合一,他說“義命合一存乎理”,認為義是當然之理,命是自然之理,兩者是統一的。程顥、程頤言義不言命。程顥說:“聖人樂天,則不須言知命”。程頤也說:“若賢者則求之以道,得之以義,不必言命。”二程注重人事,認為不須言“知命”,“不必言命”,這是天命觀發展過程中的新思想。朱熹對二程的天命觀雖給予很高評價,說是前聖所未發,但他本人卻講命。他以為人的生死壽夭貴賤貧富皆出於氣稟,也即命里注定。說“有人稟得氣厚者,則福厚,氣薄者則福薄”。明代王艮雖承認有命,但不贊成聽命,而主張造命。王夫之也主張造命,但以為人可以為天下造命,卻不能為個人造命,說“聖人贊天地之化,則可以造萬物之命,而不能自造其命”。顏元提出“造命回天者,主宰氣運”的主張,要求主宰命運,掌握乾坤。

到了近代,天命論思潮漸趨沉寂。

在中國哲學史上,“天命”還有另外一解。《中庸》說:“天命之謂性。”從賦予說是命,從稟受說是性。鄭康成在《禮記、檀弓注》中說:“命猶性也。”宋至清不少哲學家從此義上解釋天命。

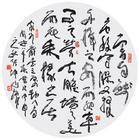

![天命[詞語] 天命[詞語]](/img/7/b82/wZwpmLz9VM1gjMwcTO0kTM2MzNxETM0MzMzADMwADMwITMw8SOx8SM18SbvNmLn52bk92bo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)