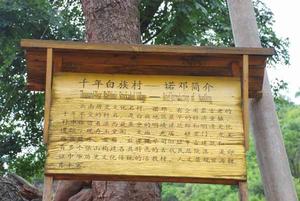

大理雲龍縣諾鄧村

雲龍縣地處滇西瀾滄江縱谷區,東經98°52'~99°46',北緯25°28'~26°23'之間。是大理州、保山市、怒江州的結合部。東連洱源、漾濞縣,南鄰永平縣和保山市,西靠瀘水縣,北交劍川、蘭坪縣。總面積4400.95平方千米,基本地勢是東西高,中部低,從北往南逐漸降低。屬山區地形,從西到東依次呈南北向排列有崇山山脈、盤山山脈、清水朗山脈,占全縣總面積的90%以上。

地方土特產【雲龍縣】.特產黑木耳、香菇、小紅花椒、蜜香梨、無核柿餅、烏骨雞、紅石膏。【民建鄉】:境內坡腳核桃素負盛名。特產天麻、珠子參。

位置面積雲龍縣位於雲南省西部,地處橫斷山南端瀾滄江縱谷區,東經98°52'-99°46',北緯25°28'-26°23',之間,是大理州、保山地區、怒江州3個地州的結合部。東與洱源縣和漾濞縣接壤,南與永平縣、保山市相交,西與怒江州滬水縣毗鄰,北與劍川縣、怒江州蘭坪縣交界。東西最大橫距91·8公里,南北最大縱距1109公里,總面積4400·95平方公里,全部是山區。縣城居縣境中部獅尾河谷諾鄧鎮,東距大理州府大理市175公里,距省會昆明市574公里。郵編:672700。代碼:532929。區號:0872。拼音:Yunlong xian

編輯本段歷史沿革西漢建縣至清 西 漢

元封二年(前109年) 建縣,名比蘇,屬益州郡(《漢書·地理志》)。

東 漢

永平十二年(69年) 割益州西部屬國都尉所領六縣,設立永昌郡,比蘇縣屬永昌郡(《續漢書·郡國志》)。

蜀 漢

建興三年(225年) 設立南中七郡,統屬於床降都督管轄,比蘇縣仍屬永昌郡(常璩《華陽國志·南中志》)。

西 晉

泰始六年(270年) “分益州南中:建寧、雲南、永昌、興古四郡為寧州”,比蘇縣屬寧州。(《華陽國志·大同志》)。

東 晉

成和年間(326一334年) “分東河陽郡置西河郡治比蘇縣,宋齊因之”(《讀史方輿紀要》)。

南 北 朝

梁末(557年) 廢除比蘇縣(《讀史方輿紀要》)。

唐

麟德元年(664年) 置姚州都督府,原比蘇地屬尹州。 開元二十六年(738年) 唐王朝冊封皮羅閣為雲南王,建立洱海地區蒙氏政權。南詔時期,雲龍瀾滄江以東地區屬劍川節度,以西地區屬永昌節度。

宋

(937~1253年) 以“白蠻”為主體的封建領主政權(大理)時期,雲龍屬大理,名“雲龍賧”。

元

至元二十六年(1289年) 置雲龍甸軍民總管府,隸金齒宣慰司(《明史·地理志》)。

明

洪武十六年(1383年) 設五井鹽課提舉司,諾鹽井鹽課司,山井鹽井鹽課司,師井鹽課司,大井鹽井鹽課司,順盪鹽井鹽課司(《滇雲歷年傳》卷八)。 洪武十七年(1384年) 雲龍土酋段保“從征有功”,授雲龍土知州,屬大理府。 洪武二十六年(1393年) 凡屬交通要道的地點,都設巡檢司,雲龍設順盪井、上五井、師井、箭桿場、十二關等巡檢司(《明會典》卷130)。 永樂十七年(1419年) 設雲龍州儒學(《明實錄》)。 洪熙元年(1425年) 八月,“雲南大理府師井巡檢司土官巡檢楊勝及山井鹽井鹽課司土官副使楊堅 …… 等來朝貢馬”(《明實錄》)。 宣德六年(1431年) “二月 …… 癸丑,雲南順盪鹽井鹽課司土官副使楊星勇孫春等來朝貢馬”(《明實錄》)。 成化十二年(1476年) “置臨元、瀾滄、金騰、曲靖四兵備道”,雲龍屬瀾滄兵備道,為雲龍州(萬曆《雲南通志》)。 嘉靖三十五年(1556年) “順盪井給商本色鹽每引征銀八錢,備邊折色鹽每引征銀一兩,實征鹽課:無閏該鹽四萬七千三百八十二引一百四十九角力一十四兩九錢,共銀三萬五千七百一十九兩一錢三分零;遇閏該鹽五萬一千三百三十一引六十二肋二兩零,共銀三萬八千七百六十兩七錢零;俱解太倉。”(《滇雲歷年傳》卷八)。 嘉靖四十一年(1562年) 十一月,雒馬井火災,大火球從天空落下,聲如雷(雍正《雲龍州志》)。 萬曆二十年(1592年) 地震(雍正《雲龍州志》)。 萬曆二十四年(1596年) 出現長尺余的大老鼠,成群地吃莊稼(雍正《雲龍州志》)。 萬曆二十五年(1597年) 發生大瘟疫(雍正《雲龍州志》)。 萬曆二十七年(1599年) 段嘉鳳“自號新主”,以何天恩為都督,喇獵為總管,爭奪土司的繼承權,自潛澗入趕馬撒,出松木哨,“聚夷兵千人”,攻下五井,又攻永昌,“敗歸守江口”。“沫國公渝浪穹縣徐司明,率各土司征之,遂平”(《雲龍記往》)。 萬曆四十六、七、八年(1618~1620年) 地屢震,房屋倒塌,三崇山多次發出轟雷般的響聲(雍正《雲龍州志》)。 萬曆四十八年(1620年) 改知州為流官。 箭桿場、師井、諾鄧井、上五井、十二關、順盪井由浪穹縣劃歸雲龍州(雍正《雲龍州志》)。 天啟二年(1622年) 知州周憲章在三七建城,“始於壬戌,落成於甲子”。城周圍長四百六十丈,城牆厚四尺,有東南北三道城門(《建城碑記》)。 知州周憲章始創纂修《雲龍州志》。 天啟三年(1623年) 三月,三崇山發出轟雷般的響聲,四月地震(雍正《雲龍州志》)。 天啟四年(1624年) 阿昌人林養中“霸據官田,不服清丈,不納賦稅”,“謂州官只宜治五井,以雲龍州治地歸之”,聚眾騷亂,為周憲章所平(雍正《雲龍州志》)。 崇偵二年(1629年) 知州錢以敬遷州治於雒馬井(今寶豐鎮),建學宮。 清 順治五年(1648年)發生大饑荒,人民挖草而食(雍正《雲龍州志》)。 康熙元年(1662年)雲龍八井(金泉井、石門井、大井、天井、山井、諾鄧井、師井、順盪井)鹽課:“大建月鹽課銀三百九十六兩九錢七分五厘,小建月正課銀三百八十三兩七錢四分二厘。隨額公費銀二十七兩二錢六分七厘七毫。”(《雲龍州志》)。 康熙二十年(1681年)吳三桂婿胡國柱逃匿雲龍州,於鐵門檻被擒。 康熙三十年(1691年)知州丁亮工“謀諸匠民”,修建石城溫泉。 康熙三十七年(1698年)知州顧芳宗“募五丁手,伐崖蠟石”,建大雒馬郵亭。 康熙四十九年(1710年)三七村歲貢生董善慶“好讀書,訪古”,“得之故老傳聞”,著《雲龍野史》一書,乾隆五十六年(1791年),知州王風文加以修訂,更名為《雲龍記往》。乾隆五十八年王風文以使事入都,在武昌客館就正於方誌學家章學誠,深得章氏嘉許,稱其“文簡,得史法”,並節抄為《王知州雲龍記略》,“以存諸笥,備他日史氏之徵”,後來收入《章氏遺書》。 康熙五十年(1711年)七月二十八日,大雨,沘江漲,漂沒煎鹽灶戶70餘間灶房,近江田畝的莊稼都被淹沒(雍正《雲龍州志》)。 雍正五年(1727年)重修寶豐砥柱橋(“鐵鏈橋,上蓋瓦屋十六間”),該橋始建於明。 雍正六年(1728年)雲龍縣第一部方誌雍正《雲龍州志》刊刻本問世。 修築寶豐至石門、關坪、雲浪分疆之間的道路。 乾隆三十五年(1770年)開牡羊廠銅礦,年定額產銅十萬八千斤。遇閏年加九千斤。 乾隆三十八年(1773年)開牡羊廠銀廠,年產銀四十萬七千一百八十一兩。同年,開大功廠銅廠,定額年產銅四十萬斤。 乾隆四十九年(1784年)虎頭山修建觀音殿〔明,洪、化間(1425~1487年),始建真武閣〕。道光中董蕙田、張振鵬捐資倡修虎頭寺。“輦山石以溝澗泉,起突兀之崇樓”,“歷以年所,而功方告竣,又以余金修三清殿、準提閣,俱己次第完工”(《虎山碑記》)。後李笙修建觀音岩(《新纂雲南通志》)。“其寺層層直上,岩石成梯,有一覽眾山之概,游觀不絕”。“鹹豐丁巳冬,忽遭兵燹,一切殿宇蕩然無存”。同治五年重修。光緒九年修張仙祠。 乾隆五十三年(1788年) “冬,金泉井大街失火,由舊衙巷至大官路燒毀鋪百十餘間”(光緒《雲龍州志》)。 嘉慶二十一年(1816年)發生大饑荒,人民吃觀音土,“死者無數”(雍正《雲龍州志》)。 嘉慶二十五年(1820年)冬天,下大雪,街上積雪深尺余(雍正《雲龍州志》)。 道光元年(1821年)雲龍八井,“大建月共產鹽一十二萬七千九百六十七斤,小建月共產鹽一十二萬三千七百零二斤”。行銷保山、騰越(今騰衝)、永平、鄧川、浪彎(今洱源)、劍川等六縣。 “雲龍州屬牡羊廠,產銀及銅,四方來集,開礦者多楚人與臨安漢人,亦多滇西回人,各有廠,而商人牟利,時起爭端。道光元年,四月望日,有臨安砂丁徐士雄搜於回人馬良才稽門,以此相毆,後事態擴大,各聚眾於臨安會館及清真寺,互相仇殺,多有死者”(《雲南史料目錄概說》)。 道光三年(1823年)楊名颺母喪回鄉,見沘江水漲,為謀生,人們不避危險,仍乘筏過江,“乃惻然”,“念先人成梁之意”,捐資倡建“青雲橋”,“蓋取康樂題石門共登青雲之義”(《青雲橋碑記》)。 道光十五年(1835年)楊名颺等共捐銀九乾四百二十餘兩,造房八十三間,於次年建成石門彩雲書院。 “夏五月,八井下大雪雹。”(《光緒《雲龍州志》)。 道光十九年(1839年)知州謝體仁同合邑士民捐資建金泉井龍門書院。 鹹豐六年(1856年)在地寶、王寶、白帝位等的帶領下,天登傈僳族反對土司的壓迫剝削,冬至節殺了土司一家(九歲的小孩逃脫)。十五年後,土司使用挑撥離間培植親信等手段,設計誘捕地寶等三人,活埋在水磨房嶺崗上。 鹹豐七年(1857年)滇西爆發各族人民反清大起義。鹹豐八、九年,雲龍江東一帶起義軍與清軍反覆爭奪,至鹹豐十一年起義軍占領雲龍全境(雲龍《民國大事記》)。 閏五月,瀾滄江蘇溪渡爭渡,船翻入江中,死170餘人(光緒《雲龍州志》)。 鹹豐八年(1858年) “七月,州治(寶豐)橋頭管水暴漲,河口阻塞,沘水逆流,損壞民房無數”(光緒《雲龍州志》)。 同治二年(1863年)杜文秀命總鎮雲龍大翼長李玉樹在瀾滄江上修橋,十一月興工,同治六年(1867年)十一月完工。“元帥(杜文秀)賜名日:飛龍橋,蓋取其利濟蒼生之義”(《新建飛龍橋碑記》)。 光緒二年(1876年) “六月,地大震,柯廟屋宇有毀壞者,六月十六日至戊寅年(1878年)三月二十日方止”(光緒《雲龍州志》)。 石門尹陳漠“登丙子科舉人”,“精書法,善詞賦”,書寫飛龍橋望江樓匾額,撰寫飛龍橋長聯,是雲龍的重要文物之一。 光緒二十三年(1897年) “十二月二十九日未時,金泉(今寶豐)江東橋頭民房起火,飛至江西大街,村頭四路火起,燒毀州署前大街居民房九十八間,拆壞者未算”(光緒《雲龍州志》)。 光緒三十一年(1905年)松里飛龍橋火災,延燒二十餘家。六月初七日早,沘江大漲將沿江一帶秧田沖壞,石門河口柴壩漂去灶戶柴薪數百碼,金泉井亦如之。是年米珠薪柱四山餓斃者多(省圖書館資料)。 宣統三年(1911年)州牧黎民藩籌辦自治,六月設所開辦,兼設自治研究所,考取學員60名,自費60名,分兩班講習,期限六個月,至九月發生“反正”,職員、學員解散,停辦。 6月25日,石門小河甚漲,沖沒民房數間……,七月小河大漲,石門何家園上下被力直衝至街心,沖壞河岩數十丈,往來不能通過(省圖書館資料)。 9月,天登傈僳族施金海、維免扒、李福生、楊雙合、劉洪順等反對土司的壓迫,聚眾起義。 9月17日晚,“接省城來電,初九日,省城反正,已慶光復,秩序如常。”18日“奉電,於十九日集公所去髮辮”。25日,永平安民軍(“為首稱管帶者為李慶堂”)蜂擁而至,向自治公所“逼索餉銀三千兩,往復求減至一千兩,限二日繳清”,“併到民家藉口搜尋幕僚並官暫存之財物,乘勢四出擄掠。” “又有永昌杜文禮(渾名杜水牛)、李輝祖等由河灣來”,“10月11日、12日駐石門,逼索軍費四百兩,10月23日,榮里(漕澗)團兵在故東坪迎擊杜文禮匪部,匪死傷甚眾,團去亦戰死七人”(縣長丁潤身任內為之立冢樹碑作序,名曰“七烈士”)。 10月28日張文光在騰衝起義,11月21日張文光遺管帶劉德盛率軍至石門。 “冬月初旬,有劍軍駐防洱源之煉鐵何等聞雲龍被匪,亦率兵來石。”“李慶堂等聞其才揮官陳雲龍為大理兵擊敗於漾濞之平坡,遂趁夜由箭里逃回永平。”劉德盛“駐鎮雲龍”,從此匪患稍平(雲龍《民國大事記》、丁潤身《觀過錄》)。

歷代隸屬 西漢元封二年(前109年)設“比蘇”縣,屬益州郡。東漢永平十二年(69年)起至西晉,比蘇縣屬永昌郡。西晉永嘉五年(311年)從永昌郡中分出比蘇縣,設定西河郡,梁末比蘇縣。唐武德四年(621年),屬南寧州總管府,稱為尹州。唐麟德元年(664年)改屬姚州都督府,仍稱尹州。唐(南詔)境內瀾滄江以東屬劍川節度,瀾滄江以西屬永昌節度。宋(大理)屬勝鄉君,稱“雲龍淡賧”。元末設定雲龍甸軍民總管府並防送千戶所,隸屬金齒宣慰司。明洪武十七(1384年)改為雲龍州,授段保為雲龍土知州,屬大理府。明正統(1436--1449年)間,改屬;蒙化府,後仍歸大理府。民國2年(1913年)改州為縣,屬騰越道。民國18年(1929年)改縣公署為縣政府,直屬省。1950年屬大理專區,1956年屬大理白族自治州。1958年撤銷雲龍士縣併入永平縣,1961年恢復雲龍縣建制,仍屬大理白族自治州。 雲龍建置沿革簡表(見附表) 轄境變遷 西漢元封二年(前109年)設比蘇縣,轄境東至批江流域,西至今緬甸境內恩梅開江一帶,範圍包括今雲龍境內批江以西部分及今怒江州大部分地區。 宋代(大理)後期,雲龍賧的轄境開始縮小,今屬蘭坪縣的大部分地區從雲龍賧中劃出改屬謀統府,稱蘭溪部。 元代至元十四年(1277年)立通安州為肇江路治(今麗江地區),今屬怒江州的碧江、福貢、貢山縣一帶從雲龍甸中劃出,改歸肇江路管轄。 明嘉靖間(1522~1566年)雲龍州屬浪速地區改歸永昌府騰越土司管轄。(《案事編·湖南巡撫岑奏派雲南查辦事件片稿》載:“又浪速之地,甚為遼闊,一名浪宋,即狼僳。”《滇緬北段界務調查報告》載:“浪速,又稱浪宋,散處於尖高山北之非河沿岸及高黎貢山與恩梅開江間。”《新纂雲南通志》卷八·“滇緬北界形勢圖”中所標位置與上述同。1912年《片馬緊要記》載:“浪速,東接茶山,南連小江,西達喔穹卡,北通俅夷,土地肥沃,前屬大理,歸雲龍管轄,復劃歸永昌,隸騰越土司……”《川滇緬北段未定界境內之現狀雲南邊地問題研究》上冊載:“清光緒十八年(1892年),浪粟有羊窩、喇亂、不奢、不登四寨酋長,各率部眾來投,自願歸附六庫。當時酋長並言:‘浪粟原是雲龍舊管轄之地'”)。 今境內沘江以東地區原為浪窩(今洱源縣)所轄,因這部分地區與雲龍錯壤,而與浪臂中隔羅坪山脈,“賦稅所入無多”,萬曆四十二年(1614年)浪穹邑紳提出將這部分“懸遠之地”歸併雲龍。萬曆四十八年(1620年)“蒙布政李公燾、撫院周公嘉謨、按院毛公堪會題,得旨設流官知州”。“割浪穹十二關(今長新地區)、箭桿場(今團結、關坪兩鄉)、上五井(今石門鎮及果郎、寶豐兩鄉各一部分)、順盪井(今白石地區)、師井(今檢槽地區、果郎鄉一部分)共五處巡檢司地”歸雲龍管轄。因從浪穹劃入以上五巡檢司地而成州,故云龍有“五雲”之稱。 清乾隆間,對雲龍州、麗江府、永昌府(今保山地區)分管的今屬怒江州的一部分地區進行調整。“乾隆十二年(1747年)秤戛亂後,分劃永昌以北瀾滄江、怒江地區,以知子羅(今碧江)、上帕(今福貢)歸麗江府,以老窩、六庫、漕澗歸雲龍州”。 乾隆十八年(1753年),雲貴總督碩色將雲龍管轄的片馬、漁洞諸寨(今滬水縣西部邊境之片古崗)劃歸保山。碩色《處置秤戛等處分隸奏摺》載:“查雲龍、騰越、保山、麗江等府、州、縣邊界相連,各寨野夷,犬牙相錯,應各按其形勢,量其遠近,分隸各州縣管轄……又雲龍之片馬、魚洞諸寨,孤懸雪山之外,聲氣不連絡,惟與保山縣之登埂等寨隔離不遠,應將此各寨一併改歸保山縣管轄。但前據段復健報,有額糧二石四斗在雲龍上納,今片馬、魚洞既歸保山縣管轄,前項額糧應令保山縣查明入冊徵收,所有原在雲龍州之額糧並令開除。” 民國元年(1912年),境內東南部屬箭里的黃蜂、白臘箭劃歸漾濞縣。 民國2年(1913年),老窩、六庫兩土司地劃歸滬水行政委員區。 民國19年(1930年),雲龍縣總面積49000方里。 民國22年(1933年),老窩從滬水設治局劃出,歸回雲龍管轄。 民國33年(1944年),雲龍縣總面積8310平方公里。 1949年底,全縣總面積4934平方公里。 1951年2月19日,大理專員公署批准,將雲龍縣第六行政村第七自然村之花椒樹、立莊登等18個小村劃歸洱源縣。 1952年5月,永平縣屬瓦草河村(40戶、180人,耕地318畝)劃歸雲龍縣。 1954年6月18日雲南省人民政府通知,在今怒江州地區成立“怒睦掛自治區”,根據怒江工委建議,於翌年3月28日將雲龍縣所屬第五區漕澗(全區轄15個鄉、鎮,人口5301 戶、25305人)劃歸怒睦掛自治區所屬的滬水縣。同年11月11日省人民政府通知將漕澗地 區歸回雲龍。 1956年5月第一區所屬河東鄉的芷打拉、皮匠房、莊房、三星廠、白地、撤哥密、羅里 密、鐵匠房等自然村劃歸漾淖縣。 1958年10月雲龍縣併入永平縣,11月保山縣所屬岔花鄉(共7個自然村,面積42平方 公里,人口99戶、512人)劃歸永平縣雲龍片。 1960年永平縣雲龍片長新公社新羅地區(13個自然村,面積76平方公里,人口228戶、 903人)劃歸劍川縣洱源片喬後公社。 1961年雲龍、永平分縣,恢復雲龍縣建制,原雲龍縣團結公社的榮祿鄉(面積l88平方公里)劃歸永平縣龍門公社。雲龍縣總面積4712平方公里。 1978年10月老窩公社(老窩、雲西、中元、崇仁、榮華、銀坡6個大隊,面積304平方公里,人口11099人)劃歸滬水縣,全縣總面積4400.95平方公里。

旅遊資源玉皇閣建築群 位於雲龍縣石門鎮諾鄧村,距縣城約7公里。始建於明嘉靖年間,明

玉皇閣建築群

崇禎十二年(1639年)維修擴建,清鹹豐七年(1857年)部分建築毀於兵燹,光緒年間陸續修復。現存建築以玉皇閣為主體,由玉皇閣,文、武廟和木牌坊組成。玉皇閣為三重檐樓閣式建築,建在高2.15米的方形台基上,歇山頂,閣通面闊13.8米, 通進深13.3米, 高16.4米。閣兩側有左右廂。文廟在玉皇閣東約30米處。單檐歇山頂,通面闊8.6米, 通進深 6.7米, 高7.31米。武廟建築形式與文廟同。木牌坊在玉皇閣前約150米處。整座牌坊用四根木柱擎起斗拱架疊的層架構件,高9.65米。建築布局合理,蔚為壯觀。諾鄧玉皇閣建築群,是雲龍縣境內現存最早的宗教建築群。1988年公布為大理白族自治州文物保護單位。 白衣閣 位於寶豐鎮西面的德隆山,距縣城約13公里。建於南明弘光元年八月(1644年),至隆武元年(1645年)落成。清道光九年(1829年)復修。閣內供奉觀音。白衣閣坐西朝東,依山而建,由前後兩殿組成。後殿為主殿,單檐歇山頂,三開間,通面闊9.4米, 通進深7.6米,高約7米。房檐下用如意斗拱,殿前檐下原裝有四堂雕花格子門。殿左右有兩排耳房,殿正面有廊。殿內現存五塊碑刻,在殿外約20米處有座普同塔,現碑、塔均保存完好。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 西竺寺 位於雲龍縣石門鎮象麓村,距城約3公里。始建於明萬曆年間,明永曆六年(1652年)增修。現存主殿,單檐歇山頂,通面闊13.9米,通進深11.3米,前檐廈廊闊3.2米,卷棚式頂,門楹懸“竺國宗風”橫匾,殿記憶體十八羅漢塑像,保護完好。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 虎頭山古建築群 位於雲龍縣石門鎮南,因山頂崛起一嵯峨巨石,如虎頭而得名,是以道教為主的古建築群。據《虎山碑記》載:“虎頭寺原有一間山神廟,清道光年間陸續建老君殿和財神殿等寺觀。清鹹豐七年(1857年)又毀於兵燹,到光緒三十二年(1906年)修復並建了張仙祠、王母寺等”。虎頭山山石崢嶸,蒼松翠柏鬱鬱蔥蔥,寺廟道觀沿山勢修建,有虎頭寺。在寺廟之間有曲徑石廊、石橋相通,在一塊巨大的石壁上刻有(清)楊名揚書寫“虎”及“石門八景”的詩碑,虎頭山寺廟建築布局合理,融自然與人文景觀為一體,每逢節日遊人眾多,是重要風景旅遊區。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 秀峰塔 位於雲龍縣寶豐鎮東山頂上,清道光二十二年(1842年)重建。為風水塔,七級圓形石塔,通高5米,徑0.86米,第四、六級各雕一龕,內雕天王像,塔剎寶頂由整石雕成,它聳立於沘江邊峭壁之上,為大自然增添了秀色。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 飛龍橋望江樓 位於雲龍縣舊州鎮南,距縣城83公里。是清末農民正義領袖杜文秀在瀾滄江上修建的鐵索橋,建成於清同治二年(1863年),1965年橋身沖毀,現余兩端橋頭和橋西的望江樓。樓呈方形,分上下層,通高11米,邊長8米,重檐歇山頂,樓下兩側牆內嵌13塊建橋碑記,是研究杜文秀起義的重要資料。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 水城藤橋 位於雲龍縣城北面約68公里的白石鄉水城村,橫跨沘江上,因橋用藤子編綴而成,故名藤橋。藤橋是用本地所產的山葡萄藤編織成的吊橋,架在江兩邊對生的老栗樹上,全長25米。橋架設在兩根藤子扭編成的直徑約5公分的長繩上,再在下面懸吊一張用藤子編織成的長圓形網,網底穿進一根寬1尺、厚5寸的木方作為行走的橋面,橋身兩端緊繫於作為橋墩的樹幹上。整座橋從遠處看就像一張懸掛在江面上的漁網。藤橋古稱“笮”,漢代設定的越西郡,內有定笮縣,也是因其境內有藤橋而名。雲龍縣境內的藤橋是當地白族所架設,是今天研究古代橋樑的重要史料。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 青雲橋 位於雲龍縣城石門鎮西約1公里處的沘江上,建於清道光四年(1824年),為曾任陝西省巡撫的石門井人楊名揚所建。為鐵鏈吊橋,全長36米,寬2.18米。橋底用五根鐵鏈,上復木板組成橋面,左右兩邊各有一根扶鏈。鐵鏈通過橋頭的石柱固定在兩邊橋亭台基內的“石牛”之上。橋頭兩端建有橋亭,上有石刻“石門關”匾額一方,在南面的牆內嵌有楊名揚撰寫的《新建青雲橋碑記》。西面石壁上刻有隸書“袞雪”二字,是曹操提刻於陝西漢中袞谷石崖上的題記,為楊名揚印後翻刻。青雲橋是雲龍縣古代的重要橋樑,現保存完好。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 通京橋 俗名大波羅橋,現名“解放橋”。位於雲龍縣城北長新鄉大波羅村,橫跨江上,距縣城38公里。橋始建於清乾隆四十一年(1776年),道光十五年(1835年)重建。通京橋為伸臂式單孔木樑橋,全長40米,寬4米,淨跨徑29米,高12.5米。橋採用木方交錯架疊,從兩岸層層向河心挑出,中間用長長12米的五根橫樑銜接,上鋪木板組成橋面。橋上瓦頂橋屋,橋內兩側平置兩排木凳供人歇息。橋外兩側用高約1米的木板遮擋,以作為橋面的圍欄。橋兩端建有牌樓式橋亭,亭高5米,通面闊6米,內連一條長5.5米的石梯甬道.通京橋建築奇巧,雄偉壯觀,是今大理州境內的同類橋樑中跨度最大的古橋。1998年公布為雲南省文物保護單位。 彩鳳橋 位於雲龍縣城北74公里的白石鄉順盪村,橫跨沘江之上。始建於明崇禎年間(1628-1644年),後歷代均有維修,到光緒年間的最後一次維修時把西面的橋亭改建閣樓,名“童子閣”。橋為單孔伸臂木樑橋,全長33.3米, 寬4.7米, 淨跨徑27米, 高11.33米,橋身建築採用木方交錯架疊,從兩岸橋墩層層向河中心挑出,如樓閣建築中的斗拱,在兩端斗拱向中伸延相距9米時,再用5根橫樑銜接,上鋪木板組成橋面,並於橋身上覆蓋房頂。橋兩側用木板遮擋,橋內置兩排木凳供行人歇息。在東面橋亭內現存清乾隆四十七年(1782年)的《雲龍州官告示碑》頒布行人馬幫等過橋規則。現該橋保護完好。1988年公布為雲龍縣文物保護單位。 惠民橋 位於雲龍縣城南寶豐鄉南新村,距縣城21公里,架於沘江之上。惠民橋始建年代不詳,原橋在清鹹豐七年(1857年)毀於兵燹,現橋重建於光緒十二年(1886年)。橋為雙孔鐵鏈吊橋,由於建橋處江面較寬,故於江心增設橋墩,採用了二進連跨的建築工藝。橋全長50米,橋身長39米,寬2.5米, 高約8米; 最大一孔孔徑21.3米。橋由8根鐵鏈組成,6根為底鏈,2根為吊鏈,在底鏈上鋪設木板為橋面。三個橋墩上均建有瓦頂橋亭,東西兩端橋亭為牌樓式,並附有長達7米的甬道。1987年公布為雲龍縣文物保護單位。 順盪村大慈寺火葬墓群 位於雲龍縣白石鄉順盪村南大慈寺東側,總面積1.5萬平方米。現存火葬墓近千冢,梵文經幢二座,完好的梵文碑71塊,殘碑20多塊,碑除一塊明成化二年(1466年)銘文為漢字外,余均為梵文經咒; 經幢為四方形三重檐,頂作圓形寶頂。順盪火葬墓群是元末至明代中期白族墓地,是目前我省保存最完整的火葬墓群。1988年公布為大理白族自治州文物保護單位。 天 池 亦名暑場海。位於雲龍縣城西北的五寶山上,距縣城22公

天池

里,面積為1平方公里,最深處16.8米,平均水深8.5米,屬高原斷層湖。據《雲龍州志》記載:“天池,一名高海子,在州署東北山頂,亭泓十里,灌白漢場、暑場田茭蒲茂密,居人利之”。五寶山海拔2560米,天池像一塊美嵌砌在群峰之中,湖光山色相映,風光十分優美。天池四周,林木繁茂,異卉秀葩,名不可辨。湖中魚肥,湖畔建有養鹿場,五寶山上建有龍王廟等,可供人們參觀遊覽。現開闢為雲南省級旅遊度假區。 天池省級自然保護區 位於雲龍縣中部的天登、吉材、海泡、北登四個鄉境內。其地理位置在東經99°15~99°19,北緯25°50~25°26之間。總面積6630公頃。主要保護:原生的雲南松林及豐富的植物種群,區內有暖性針葉林、常綠闊葉林、硬葉常綠闊葉林、杜鵑灌叢等多種植被類型,有高等植物170多種; 珍稀瀕危的野生動物資源,有滇金絲猴等14種國家保護的野生動物。秀麗的高原湖泊天池位於保護區中部,五寶山山麓,面積100.2公頃(中水位時),平均水深8.5米,最深處16.8米,蓄水量400萬立方米。1983年建立省級自然保護區。 地理位置 雲南省雲龍天池省級自然保護區位於雲南省西北部大理白族自治州雲龍縣境內,地理坐標處於東經99°11'36〃~99°20'34",北緯25°49'48"~26°14'16"之間,南北長約45km,東西寬約14km,總面積14475hm2。 保護區由南北不相連的2片組成,2片間隔約11km。南片為天池片,處於雲龍縣中部,距縣城約20km,涉及諾鄧鎮、舊州鎮和寶豐鄉,面積6630hm2;北片為龍馬山片,北距縣城60餘公里,與怒江州蘭坪縣接壤,全部位於檢槽鄉境內,面積7845hm2。 地質地貌概況 保護區在大地構造上系“唐古拉-昌都-蘭坪-思茅褶皺系”內“蘭坪-思茅褶皺帶”北部的“中排褶皺束”的組成部分,西部是中國著名的瀾滄江大斷裂,東部是北莽山大斷裂。出露的地層比較簡單,以白堊係為主,其次是侏羅系、下第三系和第四系。岩石類型以陸相紅色碎屑岩為主,是滇西紅層的重要組成部分。主要地質構造有斷裂和褶皺。重要的斷裂有北莽山大斷裂、天池斷裂、老仁場斷裂等。褶皺主要有天子山背斜、龍飛場背斜等。 保護區位於雲嶺山脈向南延伸至雲龍縣境內的雪盤山中上部,地勢起伏大,山高谷深,地表崎嶇。最低點海拔2100.0m,最高點3638.9m,相對高差1538.9m。地貌類型主要有構造侵蝕高山、中山、古夷平面、剝蝕面、盆地、峽谷、沖-洪積扇、單面山、斷層崖等。區域地貌系深切割的構造侵蝕高山、高中山峽谷,蘊含有獨特的地質、地貌景觀,例如斷陷湖泊、峽谷、地質剖面、斷層崖、瀑布等。在雲南地貌區劃中位於滇西“雲嶺高山山原亞區”西南部,是三江併流世界自然遺產地內高山地貌及其演化的典型地區之一。 水文概況 天池系橫斷山區典型斷陷湖泊,湖水經天池河注入沘江,是縣城所在地--諾鄧鎮的集中飲用水源地。保護區河流都發源於雪盤山山脊附近,都屬於瀾滄江水系。長度大於10.0km的河流有8條。山區性河道特徵和季風性河流的水文特徵十分顯著。 保護區地下水有碎屑岩類構造裂隙水和鬆散岩類孔隙水2種基本類型,主要接受大氣降雨的下滲補給,水化學類型大多屬重碳酸鹽水,多以接觸泉水的形式沿砂、泥岩界面出露,泉眼較多,主要分布於斷裂帶附近和裂隙發育處,但流量較小,季節變化較大。 氣候概況 保護區位於北亞熱帶季風氣候區域,低緯高原季風氣候和山地立體氣候十分顯著。夏秋季節主要受西南暖濕氣流控制,降水豐富,氣溫高,雨熱同期;冬春季節主要受西風南支急流,其次是沿橫斷山脈峽谷南侵的冷鋒天氣系統的控制,天氣晴朗,日照充足,氣溫較高,降水稀少,風速大,濕度小,偶見雨雪、霜凍和低溫天氣。山體較大的海拔高度和相對高差致使保護區及附近地區氣候垂直分異顯著,從瀾滄江河谷到龍馬山山頂,依次出現南亞熱帶(海拔1400m以下)、中亞熱帶(海拔1400~1700m)、北亞熱帶(海拔1700~2000m)、暖溫帶(海拔2000~2400m)、中溫帶(海拔2400~3000m)、寒溫帶(海拔3000~3638.9m)6個垂直氣候帶。同一氣候帶內,陰坡與陽坡,山脊、山頂與河谷、箐溝,小氣候存在顯著差異。多樣的氣候環境為保護區生物多樣性的繁育提供了十分有力的條件。 保護區所在地年日照時數1835.0h左右,日照百分率為41.0%,太陽總輻射量為5014.2MJ/m2,在雲南省內居中等水平。 該地區年平均氣溫介於4.9℃~17.7℃之間,隨海拔高度增加,氣溫逐漸降低。保護區氣溫年變化與雲南省內大部分地區相似,最熱月出現在7月或6月,最冷月出現在1月,春溫高於秋溫,氣溫年較差略偏大。保護區內的天池氣象站≥10℃的日數為170.0d,積溫為2505.5℃,對植被的生長較為有利。 該地區年降水量750.0~1400.0mm。11~5月為乾季,降水量僅占全年降水量的15%左右,6~10月為雨季,降水量約占全年的85%左右。降水量隨海拔升高而逐漸增加,通常迎風坡明顯多於背風坡。 土壤概況 受垂直分異顯著的自然生態環境(特別是氣候和植被)的影響,保護區發育形成了4個土綱、7個土類(紅壤、黃棕壤、棕壤、暗棕壤、紫色土、亞高山草甸土、沼澤土),4個土壤垂直帶(紅壤帶、黃棕壤帶、棕壤帶、暗棕壤帶)。 該地區高差懸殊大,生物氣候條件垂直分異顯著,土壤的形成過程、性狀特徵等均有顯著的垂直變化。雪盤山地區土壤水平帶(基帶)應為紅壤帶(2300m以下到瀾滄江、沘江河谷,局部可上升到2500m),在紅壤帶之上的山地(2300m到龍馬山主峰)則發育了屬於正向垂直地帶的黃棕壤帶(2300~2700m)、棕壤帶(2700~3200m)、暗棕壤帶(3200~3638.9m),在紅壤帶之下的瀾滄江河谷底部,因氣候較為乾熱,可能發育屬於負向垂直帶性質的紅褐土帶。此外,在紅壤帶中還發育有大面積的屬於非地帶性土壤的紫色土。在黃棕壤帶內的天池湖岸,分布有小面積的泥炭沼澤土。 植物資源 保護區所在山體屬於雲嶺西南部支脈,是滇中高原向青藏高原的過渡地帶,在“雲南省植物分區圖”上屬滇西峽谷區,西鄰東喜馬拉雅區,東接金沙江區,南靠瀾滄紅河中游區及滇緬老越邊境區,在植物區繫上具有明顯的過渡性質。 到目前為止,天池自然保護區共記載維管植物168科477屬1118種,其中有蕨類20科36屬77種;裸子植物5科12屬,23種;被子植物143科429屬1018種;合計有種子植物148科441屬1041種。區內分布的珍稀瀕危保護植物有14種,隸屬9科11屬,以裸子植物居多。其中,國家Ⅰ級重點保護植物有紅豆杉Taxuschinensisvar.chinensis、南方紅豆杉Taxuschinensisvar.mairei、雲南紅豆杉Taxuswallichiana(T.yunnanensis)、雲南榧樹Torreyayunnanensis4種;國家Ⅱ級重點保護野生植物有松茸Tricholomamatsutak、油麥吊雲杉Piceabrachytylavar.complanata、貢山三尖杉Cephalotaxuslanceolata、長喙厚朴Magnoliarostrata、西康玉蘭Magnoliawilsonii、葶花Skapanthusoreophilus、異穎草Deyeuxiapetelotii7種;雲南省重點保護野生植物新樟Neocinnamomumdelavayi、長梗潤楠Machiluslongipedicellata和雲南楓楊Pterocaryadelavayi3種。目前,局限於本區分布的狹域特有種仍然僅發現有雲龍箭竹Fargesiapapyrifera、雲龍報春Primulaprevernalis2種。 綜合科、屬、種三級水平的統計分析,保護區的現代植物區系主要是由中國特有成分、東亞成分及熱帶亞洲成分組成的,這三大成分構成了本區現代種子植物區系的主體。從種一級水平上看,溫帶性質的種所占比例遠遠超過熱帶性質的種所占比例,且溫帶性質的種多數是典型北溫帶分布或溫帶亞洲分布的種類,另一方面,占據比例較大的中國特有種多為南北共有且向北分布很遠的溫帶種,東亞分布種則多為溫帶性質較強的中國-喜馬拉雅種系,由此可見,本區種子植物區系的性質是典型的溫帶植物區系。從本區出現了4個東亞特有科,66個東亞特有屬以及397個東亞分布種來看,本區區系與東亞植物區系有著最為密切的聯繫,應該屬於東亞植物區的一部分,從而驗證了吳征鎰等(1996)對本區的劃分。總之,本區在東亞植物區系區劃中的地位是:東亞植物區--中國-喜馬拉雅森林植物亞區--東喜馬拉雅地區--三江峽谷亞地區。 動物資源 保護區內記錄到的脊椎動物共有275種。其中,獸類60種,鳥類156種,兩棲類15種,爬行類18種,魚類26種。 保護區已經記錄到的獸類有60種,分屬於9個目,22個科,47屬。其中,國家Ⅰ級重點保護野生動物4種,即滇金絲猴、虎Pantheratigris、金錢豹Pantherapardus、雲豹Neofelisnebulosa、林麝Moschusberezovskii等,國家二級重點保護野生動物14種,包括短尾猴Macacaarctoides、獮猴Macacamulatta、穿山甲Manispentadactyla、豺Cuonalpinus、棕熊Ursusarctos、黑熊Ursusthibetanus、小熊貓Ailurusfulgens、水獺Lutralutra、大靈貓Viverrazibetha、小靈貓Viverriculaindica、金貓Felistemmincki、水鹿Cerusunicolor、鬣羚Capricornissumatraensis、斑羚Capricorniscaudatus等。獸類區系主要由東洋界種類組成,占全部種類的86.7%,僅有13.3%的種類為古北界種。在全國10種主要的動物地理分布型當中,天池保護區的獸類有6種類型,即北方型、東洋型、季風型、舊大陸熱帶--亞熱帶型、南中國型、喜馬拉雅--橫斷山型。 保護區共記錄到鳥類156種,分屬16目39科。保護區鳥類在科級分類階元和目級分類階元的多樣性比較豐富。鳥類組成以啄木鳥科、鶇亞科和畫眉亞科的種類居多。無該保護區特有鳥類。列入國家重點保護野生動物名錄的有10種,占保護區已知鳥類種數6.4%。其中屬國家Ⅰ級重點保護的有金雕Aquilachrysaetos1種;屬國家Ⅱ級重點保護的有普通鵟Buteobuteo、蛇雕Spilornischeela、紅腹角雉Tragopantemminckii、白鷳Lophuranycthemera等9種。保護區鳥類以天池高原湖泊濕地中的鳥類最具代表性。每年冬天都吸引了大量的冬候鳥遷徙至此越冬,也有一些在當地繁殖的水禽。常見鳥類有蒼鷺、綠鷺、赤麻鴨、翹鼻麻鴨、綠頭鴨、斑嘴鴨、白眼潛鴨、普通秋沙鴨等21種,統計數量為總計695隻,其中斑嘴鴨最多,數量為123隻,可見天池濕地鳥類的種群密度極高。保護區所在的滇西北地區屬我國西部候鳥遷飛的重要通道。 在保護區記錄到的兩棲爬行動物有33種。其中,兩棲動物15種,隸屬於2目8科13屬;爬行動物18種,隸屬於2目4科14屬。區系以西南區成分為主,共有26種,占保護區已知種類的78.8%,其他為華南區-西南區共有成分,共5種,占保護區已知種類的21.2%。該地區分布有國家Ⅱ級重點保護物種紅瘰疣螈Tylototritonverrucosus1種。 保護區現記錄到的魚類共有26種,分別隸屬於4目6科9亞科19屬。本區魚類以華南區種類最多,共17種,占總種數的65.4%;急流性魚類多,占該區總種數的57.7%;特有及經濟種類豐富,瀾滄江特有種有奇額墨頭魚Garramirofrontis、張氏間吸鰍Hemimyzontchangi、長臀刀鮎Platytropiuslongianalis、細尾鮡Pareuchiloglanisgracilicaudata和穗緣異齒鰋Oreoglnissetiger等11種,占總種數的42.3%;經濟種12種,占總種數的46.1%。

雲南旅遊不得不前往的特色古鎮

麗江古城這個名詞,大家都耳熟能詳,不過除卻麗江之外,雲南還有諸多古色古香的小城小鎮不為人們所知,這些地方人煙稀少卻又飽含歷史的滄桑,到此一游,才真算得上跟隨古人的遺蹟。親臨先人們氣息,感受西南邊陲大自然和歷史所形成的鬼斧神工的絕唱!

一、大理雲龍縣諾鄧村