大蔣家胡同:為了避蔣介石,改為“大江胡同”(崇文區)

大江胡同

大江胡同大江胡同簡介

在鮮魚口街的南面有一條斜街通往珠市口東大街,這條斜街與前門大街和珠市口東大街合在一起,形成了一個巨大的扇形,這就是大江胡同。大江胡同有600多米長,它是從前門大街通往珠市口東大街的捷徑。在大江胡同包圍的扇形地段里,有京城著名的會館戲樓、果子市、布巷子、繡花街還有老冰窖,這些都是老北京生活的生動寫照。

大江胡同里明清會館聚一堂

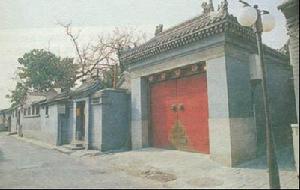

大江胡同明代就已出現,稱蔣家胡同,清代改稱大蔣家胡同。胡同叫了這么個名字,據說是因為原來在胡同中有個姓蔣的大戶,於是人們就將胡同叫了蔣家胡同。1965年胡同改稱為大江胡同。

雖然大江胡同沒有它北邊的鄰居鮮魚口和打磨廠街那樣足的京味,但是它內斂的氣質打動著我。胡同中商店不多,而普通民居多,再多的就是會館了。廬陵會館、吉川會館、雲間會館還有台灣會館,都雲集在這條胡同中。在這些會館中,既有建於明代的,也有建於清代的,可以說是明清會館聚一堂。大江胡同給我最大的感受就是,胡同四通八達。從這條胡同,我可以很容易地走進它與前門大街和珠市口東大街包圍的那個扇形區域裡的任何一條胡同。在《大清會典》里記錄過的正陽門外老冰窖。

過了冬至,就數九了,老北京有俗話:“一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河開八九雁來,九九加一九,耕牛遍地走。”這句俗語是把從冬至到來年春暖花開,分為了十個九,還道出了每個九的特點。在老北京,到了三九天,河裡的冰都凍結實了,好玩兒的孩子們都出來到冰上滑冰了。而這時候也到了老北京打凍的季節。冬天打上來的冰,要儲存在冰窖里,等到來年夏天售賣,因此在北京城內留下了許多老冰窖,也演化出了帶有冰窖的地名。

大江胡同的傳說

我到大江胡同的目的,就是尋找這裡有關冰窖的胡同和老冰窖。來之前我查過地圖,知道從大江胡同在珠市口東大街的胡同口,走進胡同不遠,就有一條冰窖斜街。冰窖斜街東北起於大江胡同,西南止於西湖營胡同,在胡同斜向還有一條冰窖廠胡同。

因此我很快就找到了冰窖斜街與冰窖廠胡同。我發現這兩條街都不長,街內的建築也都是典型的老北京民居。

於是,我就沿胡同一路往裡走,可眼前見到的都是民居,哪有冰窖的影子。

冰窖在冰窖廠胡同里,不過冰窖早沒了,1954年在冰窖舊址,就蓋起了冰窖廠國小。

這兒的冰窖是露天的,說白了就是一個大坑,坑池裡有四壁,一邊有一條運凍的坡道,冰就從這裡運進運出。

冰窖沒有窖頂,只是在冬季采冰結束裝滿冰後,臨時用竹竿、杉篙,搭個架子蓋上葦席茅草,抹些泥或培土,用於保溫、隔熱護冰。”聽了老奶奶的話,我驚訝不已,沒想到在《大清會典》里記錄過的正陽門外老冰窖,竟會是如此簡陋。

不過,在清代冰窖從建築材料上還真是分為磚窖、土窖。磚窖是用石材和城磚砌成,屬於磚窖的有故宮內隆宗門西的五座冰窖;德勝門外的三座冰窖;雪池胡同的六座冰窖等。磚窖的冰用於壇、廟祭祀及宮廷生活;土窖是挖土坑,築土牆而成,上蓋蘆席棚頂,保溫和保潔效果次於磚窖。正陽門外的這兩座冰窖就屬於土窖。土窖的冰用於各官府衙門。清朝規定,每年從陰曆五月初一起,至七月三十止為冰窖供凍的時間。官員們按等級發給冰票,憑票去冰窖領取。

那時,每年三九以後,正陽門外的冰窖廠都要從金魚池打冰。打冰在清朝由工部都水司負責,都水司有采冰差役。冰從金魚池打上來後,就會被運到冰窖廠的冰窖,等到夏季再開窖取冰。當年往來的運冰車皆由冰窖斜街經過。

小江胡同里,名冠京華的平陽會館戲樓

從冰窖斜街出來,我往西北方向走,在大江胡同南面還有一條我要探訪的胡同,叫小江胡同。我去探訪小江胡同時,小江胡同拆遷已近尾聲,胡同中大多數的居民已經搬走了,因此胡同里顯得分外安靜,在不長也不甚寬的胡同中難得遇見一個行人。

我在想,昔日的小江胡同會是什麼樣子呢?據史料記載,小江胡同里原有河東、平陽、晉翼、旌德諸會館。估計當時往來會館的人一定是絡繹不絕。小江胡同里的會館有些特點,這些會館中有三座都是山西人建的。

我來小江胡同之前,已經查出了這些會館的門牌號,因此尋找這些會館如同按圖索驥。我走到小江胡同中部路東,就找到了山西晉翼會館,這是一座由山西布商出資建立的布行商館。您想小江胡同不遠就是布巷子,布巷子裡都是布行,在布巷子附近建一家布行商館,以便布行同鄉之間商議商業上的事宜,搞個商業同盟,是再合適不過的了。不過資料上說,晉翼會館有房三十多間,但是現在我眼前的這座老會館,已是完全沒有了當年的模樣。

晉翼會館不是我此行的目的,我要找的是在它南側的平陽會館。平陽會館在京城的會館中頗具盛名。此會館由山西平陽府及二十餘縣商人聯建。山西平陽一直是山西省十分富裕的地方,這個地方的商人也是財大氣粗,因此他們出資修建的平陽會館,也是十分的富麗堂皇。

修葺中的平陽會館和戲樓

當我按照手中的門牌號對照,發現在路東有一座老建築,雖然就是平陽會館的門牌號,可是大門的門楣上卻清楚地寫著“同濟堂製藥廠”的字樣。我在門口正躊躇間,忽然在大門的側牆上發現了一個白石牌上面隱約寫著該會館的名字,原來這裡就是我要找的平陽會館了。

現在很多人將“平陽會館”,叫成“陽平會館”。其實在歷史上這座會館的名稱應為“平陽會館”。

我走進會館中,沒想到正趕上會館修葺,整個會館好像一個大工地。平陽會館坐東朝西,是一座有三路的四合院建築。在整個四合院建築中,最顯眼的就是它的戲樓了。北京的會館中有四大會館戲樓之說,這四座名冠京華的會館戲樓是:正乙祠戲樓、湖廣會館戲樓、安徽會館戲樓和這座平陽會館戲樓。而在這四座戲樓中,平陽會館建築宏偉精巧,雕樑畫棟,富麗堂皇,是北京現存規模較大,又較完整的清代民間戲樓佳作,對研究會館的建築布局和戲劇發展史有一定的價值。

隨著時間的推移,四座會館戲樓都已破敗不堪。但是近些年,正乙祠戲樓已修葺一新,有時還有演出。湖廣會館戲樓也被整飭一新,早已是商演連連,如果您有興趣,可以到虎坊橋路口的湖廣會館觀看京劇名家的演出。安徽會館戲樓也修葺完成,我去安徽會館探訪時,看見了非常漂亮的戲樓,而唯獨平陽會館戲樓是這四座會館戲樓中修葺最晚的一座。

我走進平陽會館戲樓里,站在戲樓的中央,抬頭仰望著這座有著百年歷史的老戲樓。這時陽光透過窗戶,照射在戲樓里。在光線中,騰起的塵埃將戲樓籠罩著,好似霧裡看花。

據記載,戲樓里曾有明末清初書法家王鐸題寫的“醒世鐸”的匾額。在戲樓兩側的牆壁上繪有戲劇壁畫,都是平陽會館的“點睛之筆”。但在戲樓里我沒有找到匾額和一直期待的壁畫。我向這裡的人員打聽了才知道,“文革”期間,紅衛兵衝進平陽會館破四舊,將壁畫全部銷毀。而戲樓里的匾額,也是因為當時會館內藥材公司倉庫的一位職工急中生智,把匾額用檯布蓋上,佯為桌子才躲過一劫。工作人員最後說:“等戲樓修好了,那時你再來看,沒準就有你想看到的東西了,不過現在保密。”

清末民初時,北京有名的繡花街

在小江胡同的南面,通向珠市口東大街有一條彎曲的小巷,叫西湖營胡同。從胡同名字中的這個“營”字,您一定猜出了這裡原來一定駐紮過軍隊。您還真猜對了,清代在前門泄水河西有駐軍的營地,因此這片地方就被稱為“西河營”,後來改稱西湖營。不過“西湖營”的名頭在京城可沒人知道,但是如果一提“繡花街”,那可是盡人皆知。清末民初時北京著名的繡花街,就是這條西湖營胡同。但是,我到西湖營胡同里,怎么也沒法把眼前的胡同與“繡花街”聯繫起來。

1901年《辛丑條約》簽訂後,外國侵略者在東交民巷取得駐軍權,大量的外國人員進入京城。

當時,這些外國人對中國的絲綢、刺繡極為喜愛,他們不惜重金到處收買。於是一些精明的商人從中看到了商機,就在離東交民巷不遠的前門外西湖營胡同里,開設專門售賣絲綢、刺繡的洋行,最多時這樣的洋行有二十來家。這些洋行的主顧,大多是那些金髮碧眼的外國人。原來京城中以經營顧繡、禮服為主的著名商行元隆顧繡店就開在這裡。

不過繡花街卻是曇花一現般地只繁榮了三十來年,到1937年七七事變後就逐漸衰落了。1956年繡花街里的絲綢、刺繡店參加了公私合營,並將店面陸續遷走,於是繡花街就消失了。這條胡同又恢復了“西湖營”胡同的舊名了。

傳說布巷子裡曾經走出老店“瑞蚨祥”

我從大江胡同向南拐進了一條狹長的胡同里,步入胡同深處,猶如一下躍入了一幅民國畫卷,眼前展開的是一幢幢各具特色的老建築。巷子裡有一座高大的青磚樓房,吸引住了我的腳步。這座樓房大門朝東,門口有一塊磚雕匾額寫著“布莊”,每個字有五六十厘米見方,二樓檐下女兒牆上還有大大的“益記布莊”和“零整批發”等字樣。更有趣的是在大門的兩側還印著上世紀五六十年代十分流行的標語。歷史的印跡通過這幢老建築,傳達給了現代的我們。我發現胡同里像“益記布莊”這樣的建築比比皆是。雖然有的建築上的字跡已模糊,但是每座建築上“布莊”的字樣還是隱約可見的。我心裡暗想該不會是到了布莊一條街了吧。正尋思間,偶然在胡同建築的牆上發現了胡同的牌子,上面赫然寫著“布巷子胡同”幾個大字。原來這裡就是前門大街著名的布巷子了。

布巷子是一條南北走向的胡同,與前門大街平行。據《順天府志》記載,“布巷子有布市”。過去這條胡同多是賣土布的販子,後來形成布市。據說布市從明朝起就有,一直延續到民國,那時整條巷子內幾乎都是布商的住宅、庫房和鋪面房。在這條不長的小巷中,曾經延續了數百年北京布匹業的輝煌。不過隨著上個世紀30年代洋布上市,布市漸衰。布市雖然沒有了,但是留下了布巷子裡的老建築,記得有人說,“建築是凝固的歷史”這句話用在這裡是再恰當不過的。

我去布巷子時,正趕上胡同拆遷,居民已經走得差不多了。在胡同里偶然碰到一位老大媽,她看給胡同拍照,便好奇地問我“這是乾什麼?”於是我們就攀談了起來。大媽很爽快,她自豪地告訴我,別看布巷子現在破破爛爛的,早些年,這裡可“火”了,單說老店瑞蚨祥原先就曾在布巷子裡賣過山東土布。

布巷子胡同里的大媽說的“瑞蚨祥原先在布巷子裡賣過山東土布”的說法,我還是頭回聽說。回來後一查資料,原來傳說的起因是,清末瑞蚨祥老闆孟洛川,早先在濟南、青島和天津經營布業,有了一定的積蓄後,就想在京城中開設買賣。於是他投資8萬兩白銀,委派已在北京前門外布巷子經營山東“寨子布”多年的本族兄弟孟覲侯辦理此事。孟覲侯在大柵欄開設了瑞蚨祥綢布店。由於瑞蚨祥經營有方,開業後生意興隆,名聲大作。僅七年時光就在京城居號稱“八大祥”的綢緞莊之首了。

前門外的果子市

我從布巷子回到大江胡同,繼續西行,有路口通向果子胡同。果子胡同在大江胡同的南面,胡同直通向珠市口東大街。果子胡同在清朝時因經營水果的店鋪集中於此而得名“果子市”,民國初稱果子店。果子店與瓜子店原來是南北相鄰的通街,1965年將瓜子店併入,定名果子胡同。

原來北京城有兩大著名的果子市,一個在德勝門外,一個在前門外。兩個果子市一北一南。德勝門外的果子市在北,常被稱為北市。前門外的果子市在南,因此被稱為南市。清朝時果子市裡的果行都有當時政府發的“龍帖”,各地運來的瓜、果、梨、桃等由專櫃收集,供皇帝選用,一般人不得買。民國以後,果行的水果主要賣給小販了。

前門果子市在清宣統年間,約有六十餘家果行。其中著名的大果行有萬成、恆興、順昌、同順四大家。這些果行分紅果、黑棗、核桃、柿子、鴨梨、西瓜等行。果子市里公盛號、天盛號專門經營桃仁、杏仁、栗子;恆興、萬成、順昌等號經營花生;同裕、德昌、天義成、同順、德成、三勝福則經營西瓜。此外,老字號永盛壟斷了山里紅。那時規定,農村果農把果子運來,都必須經過果行過秤、定價錢。買賣成交,果行收取佣金,佣金大約2%至5%不等,果行也向零售商果子局收取5%至10%的收益。

前門外的果子市買賣興隆,每年從農曆五月櫻桃、李子上市,到十月柿子成熟,這裡每天都人來人往。每年西瓜上市是這裡最熱鬧的時候,早上市的“水瓜”自阜成門、西便門、廣安門進城,從果子市北口的大江胡同進來,到果子市的南口出。而後上市的大興縣的“寒瓜”自永定門進城,從果子市的南口進,北口出。每到運瓜時節,運瓜的大車能從果子市排出好幾里地遠。1952年,前門外果子市遷到永定門外沙子口。果子市也就變成了普通民居。

從果子胡同回到大江胡同,也就差不多到了大江胡同的西口了。正在拆遷中的大江胡同寂寥無人,我從胡同口回望著這條匯聚了老北京生活百態的胡同,一種留戀之情油然而生。