【以大墾殖運動為中心的農業發展】 自10世紀起,西歐農業在耕作技術和生產工具上都出現了較大變革。

1、三圃制耕作方式逐步擴大。較之傳統的二圃制,三圃制的採用使西歐實際可耕地面積大為增加。

2、重犁的普及。西歐土壤的質地一般都較粘接,以往使用的輕犁只能翻耕地層表面,效果不佳。10世紀前後,重犁開始出現。這種犁一般需用較多的畜力牽引,可翻耕較深的土壤,同時這種犁裝備犁板,能在翻耕田地的同時開出畦溝,從而解決了春季潮濕土地排水的問題。耕作制度和重犁的出現及普及,勢必推動西歐農業的發展。

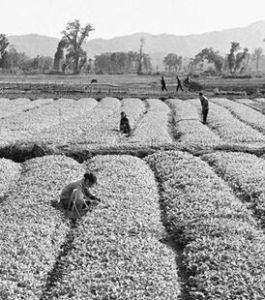

10世紀中葉-13世紀中葉的300年間,西歐各地一直在不斷地開墾荒地,從而構成了1場聲勢浩大、為時長久的大墾殖運動。在物質利益的驅動下,貴族、教會、農民等各個階層、集團都積極加入了這場運動。先是迫於生計的農民自發地進行,後來封建貴族為增加自己的收入,招徠農民進行墾荒,教會和修道團體也以積極的姿態、完善的組織加入進來。

這場墾殖運動的類型大體可分為兩種,

1、對西歐內地那些尚未耕作的土地,如森林、沼澤、草地等進行墾闢,是為 內向性墾殖;

2、對西歐周邊地區的 外向性拓殖,如對中歐斯拉夫地區的移民墾荒和對西班牙半島上的阿拉伯人土地的爭奪和開闢。這種外向性墾殖往往又演化成西歐封建勢力的對外擴張。

墾殖運動的社會經濟意義巨大而深遠

1、 這場運動使西歐內陸的廣大地區首次成為 農耕地區,奠定了後世西歐農業經濟的基本輪廊,也使西歐的地理面貌變生了較大改觀,並確立起以擴大耕地面積、促進糧食供應的外延性增長模式。

2、 墾殖運動也在一定程度上推動著西歐 農耕技術的不斷改進。到13世紀時,

西歐各地更多地種植有肥田功效的豆科植物;鐵制農具愈發普及,犁鏵一律包上鐵片;行走較快的騾馬普遍地用於牽耕,因而可耕地數遍,以耙鬆土壤;耕地單位面積的收穫也有較大提高。

3、大墾殖運動帶動著農業全面發展,為西歐社會的進步提供了前提條件。正是在11-13世紀期間,西歐的人口有了較大增長。同時西歐社會經濟的結構在農業持續發展的帶動下發生了新的變革。不斷增長的人口、比較充分的糧食、原料供應都刺激著社會消費的擴大,從而為手工業、商業的發展提供了動力和市場。11、12 世紀,西歐各地湧現出許多鄉村市場。總之,以大墾殖為中心的農業大發展是10-13世紀西歐社會運動的主要內容,並 為西歐封建文明的存在、發展、變革奠定了堅實的物質基礎。