簡介

外星生命一般指存在於地球以外的生命體。他們尚沒有被目前地球上的生命所觀測到,倒是許多虛構作品中時常有他們的出現。他們與外星人時常被作為人類文藝節目討論或展示的對象。當然,始終有人相信有外星人存在。但是目前沒有確鑿的證據來證實這一點。

人們在火星隕石中找到了微生物化石,再加上大量的外星人造訪地球的報導科幻小說、電影的充斥,使得外星生命的傳聞繪聲繪影。然而這些證據實在不足以證明外星生命的存在,長久以來,科學界一直對存在飛碟等外星生命的證據持嘲笑態度。1947年美國羅斯威爾飛碟墜毀事件曾引起軒然大波,後來美國國防部聲稱這不是真的。

地外文明指宇宙中除地球上的文明以外的文明,常與外星生物相聯繫。有人猜測地外文明可能比地球上的文明發達。

發現

火星還是木衛二

火星

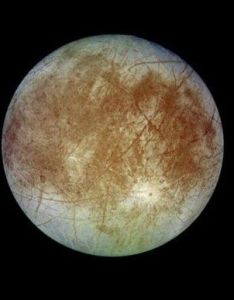

火星科學家研究發現,火星歷史上可能有水在這顆紅色行星上流淌,現在它的地下深處仍可能有液態水。距離地球更加遙遠的木衛二,被冰覆蓋的表面下可能有波濤洶湧(因為這顆衛星受到木星的引力作用)的海洋,裡面甚至可能有生命。

未來的太空任務已經把這兩個天體作為發射新遙控探測器的最終目的地。不過對太空探索家來說,紅色行星——火星象徵著一個距離地球更近,我們了解更多的目標。亞利桑那大學天體生物學家傑克·法莫爾(Jack Farmer)說:“我們對火星的了解比對木衛二更多。”

研究火星的更深的處方

科學家想像中的火星湖泊

科學家想像中的火星湖泊曾經火星上的山谷和盆地里可能有液態水,但是現在這顆行星表面就像一片不長一草一木、布滿灰塵的荒原。上面如果有過活的有機物的話,那么現在它們不是已經滅絕,就是轉移到了地下。法莫爾說:“我認為只有在火星上的地下更深處才有可能找到可居環境,那裡可能有水。現在火星表面的液態水是不穩定的。”

一些冰水或者雪會在火星表面暫時變成液態,例如美國宇航局的“鳳凰”號火星登入器可能在它的支架上發現了一些液化的水珠。但是這些水在火星上嚴寒或者蒸發環境下,很難維持很長時間,因此無法支持生命生存。

竭力活下來的微生物似乎也不會生活在遭受宇宙射線轟擊的火星表面。但是在這顆紅色行星表面發現過去它上面曾存在生命的跡象,天體生物學家還是非常興奮。 那些在水裡形成的礦物質,可能在特定沉積物中保存下來。

法莫爾說:“好多這種礦物學目標都是水的指示劑,現在外星我們知道火星上有很多這樣的沉積物。”他指出,地球上的硫酸鹽礦物(有時候是微化石)能很好地把有機物產生的有機化合物保存下來。火星車和軌道器在科研探索過程中還發現大量矽石和其他粘土礦物。即將進行的火星任務如果擁有合適的裝備,它們可能將會開始挖掘隱藏在這顆行星深處的任何液態水庫,尋找生命。

木衛二上的海洋是真是假

火星木星木衛二

火星木星木衛二對天體生物學家來說,更加具有挑戰性的一個目標是位於太陽系外的木衛二,這顆冰衛星易碎的外表下可能隱藏著一個鹹水海洋。法莫爾說:“木衛二是一個非常具有吸引力的天體生物學目標,尤其是從地下海洋里可能存在生命形式的觀點來看,這顆衛星的魅力更大。然而研究木衛二面臨的一大挑戰是,目前我們還不清楚它的地下是否存在海洋。”

一些研究指出,木衛二上的海洋深度比地球上的海洋深3倍。但是其他研究指出,木衛二上並沒有這樣的海洋存在,這顆衛星上可能只有很多冰鹽爛泥。法莫爾指出,生命或許能在冰塊之間的“雪球爛泥”混合物里倖存下來。該衛星表面的冰火山爆發時,顯然噴發出這種爛泥,這些爛泥攜帶的任何物質可能都有生命存在的跡象,然而由於放射物不斷對木衛二的表面進行猛烈轟擊,因此隨爛泥噴發而出的生命很快就會死去。

法莫爾說:“如果能對受到放射物影響的地表以下很深處進行研究,你可能會在那裡發現冰里冷藏的生物學跡象。”最近的一項研究指出,木衛二保存的氧氣比以前科學家構想的多好幾百倍。這使科學家對在這顆衛星的爛泥球里發現生命跡象更有信心。

發射遙控裝置

其他一些像火星和木衛二一樣具有如此吸引力的世界還包括土星的冰衛星土衛二。尋找外星生命的競爭,最終可能會促使人類向這些天體發射遙控設備。現在有很多計畫中的任務或者被提議的任務,旨在前往火星或者木衛二,進行遙控科研探索。

美國宇航局的火星科學實驗室(MSL)將在2011年底把一個越野車大小的火星車投放到這顆紅色行星上,它隨機攜帶一個有機化學實驗室,可對火星的表面情況進行分析。法莫爾表示,這是尋找生命任務的第一次嘗試。

歐洲人還將繼續完善他們的ExoMars火星探測器,增強它的功能,使它能夠鑽入火星的風化層,甚至將在火星收集的樣本送回地球,以便科學家進行具有決定意義的試驗。法莫爾認為,人們在未來10年就能實現這個目標。

由於人們對木衛二的了解更少,而且木衛二任務面臨的挑戰更大,因此它在尋找生命方面最終將落後於火星。法莫爾指出:“如果你想在對流雪球(convecting snowball)上尋找生命,使用的方法將跟透過比地球上的海洋深三倍的海水尋找生命使用的方法完全不同。”存在很大不同的木衛二觀點要想付諸實施,就必須採用不同的任務方法。

美國宇航局和歐洲航天局聯合進行的一項任務將首次向木衛二發射一顆軌道器,用來研究這顆衛星,確定是否它的深處存在海洋,而且需要鑽很深才能發現。不過這項任務直到2020年後或許才有可能實施。然而,科學家目前可能還不具備相關技術,因此他們無法製造出一個可以在木衛二惡劣的地表環境下倖存下來的登入器。

法莫爾說:“你必須設法讓它在沒有大氣層保護,溫度處於零度以下,而且受到大量放射物轟擊的天體表面安全著陸,在進行深層鑽探時,它必須能倖存下來。然而現在我們並不能做到這些。”

尋找外星生命

很多最新探測發現都指向“適居帶”,認為在那裡可能會找到外星生命。1976年美國海盜1號(viking1)飛船在火星上降落,它並沒發現可支持“火星上存在生命”的明顯的生物活性跡象,而且海盜1號發回地球的照片,展示了一個荒涼、寒冷的世界。

幾十年後觀念大變

那么在33年後人們的觀點又發生了什麼變化呢?33年前人們認為火星是地球以外惟一一顆可能曾有生命“安家落戶”的行星。

現在由於科學家在外太空發現大量有可能存在生命的天體,人們對宇宙生命的觀念開始發生轉變,認為火星並非地球以外惟一一顆可能曾有生命存在的行星。

因此,他們現在不只在一些地方尋找生命,而是在“適居帶”里查找生命的痕跡,給除了地球以外的大量生命可以在上面繁衍生息的天體繪圖。這種生命居所可能在我們星系裡、整個宇宙以及宇宙以外的其他行星和衛星上。

這方面研究的發展速度令人吃驚。就在今年4月對土星的衛星——土衛二進行的最新研究獲得的成果,展示出在這顆衛星崎嶇不平的表面下隱藏著暖水海洋。在“卡西尼”號飛船看到有間歇泉噴發出來的水蒸氣從土衛二表面冒出以前,從沒有人認為這顆直徑大約是300英里的衛星有什麼與眾不同之處。現在土衛二跟木星的衛星——木衛二一樣,都是太陽系裡似乎存在液態水和構成生命物質的地方。

天文學家也在研究圍繞在其他恆星周圍的大量類地行星。從20世紀90年代開始,他們已經確定出大約340顆太陽系外行星。其中大部分都是龐大的氣態行星,但是最近他們開始搜尋體積更小的世界。兩個月前,歐洲衛星Corot發現一顆直徑是地球兩倍的系外行星,美國宇航局的新“克卜勒(Kepler)”探測器也將在今年晚些時候,開始搜尋真正跟地球類似的行星。

與此同時,最近的發現顯示,微生物的忍耐性比我們認為的更強,這意味著即使那些跟地球不是特別相像的行星,可能也適合生物生存。這些發現說明火星只是這項搜尋邁出的第一步。宇宙中的適居帶似乎非常龐大,裡面可能充滿了生命。

太陽系適居帶

我們已知的尋找生命的導向原則是那裡必須要有水存在。直到現在為止,這條原則一直讓科學家認為,只有滿足以下條件的天體,才能成為生命的家園:適合的溫度、岩質行星和表面擁有液態水。

如果這樣考慮,這樣的世界只能存在於我們的太陽系裡。加州大學聖克魯茲分校的格雷格·拉弗林說:“如果根據一系列非常有利的氣候條件定義適居帶,那么你可在太陽周圍進行搜尋的範圍非常有限。當氣候出現嚴重問題時,在距離太陽比地球稍近的範圍內和在距離太陽比地球遠大約30%的地方都有可能適合生命生存。”要是根據有沒有水的觀點來判斷,在我們的太陽系裡沒有其他地方適合生命生存。即使很多其他恆星也擁有太陽系,但是正好位於適合生命生存的軌道上的行星少之又少。

如果不是在地球上獲得一系列令每個人都意想不到的發現,尋找適居帶的努力最終將得到一個令人倍感沮喪的結局。天體生物學是一項研究生命是如何在宇宙中出現和演變的專門學科。這個領域的先驅克里斯·麥克卡伊說:“每個人都不希望看到這種結果。人們發現細菌變種並非從地球表面獲得食物、氧氣,也不依靠照射到地球表面的陽光。”

這些最新發現的生命形式——“極端微生物(Extremophiles)”生活的條件是如此惡劣,50年前的生物學家做夢也想不到能有生命可在這種環境下生存。巨型管蟲、螃蟹和小蝦喜歡生活在黑暗環境下、海面以下1英里深的地方和極熱的熱液噴口周圍。這些熱液噴口就是我們已知的“黑煙囪”,它不斷向海洋里噴出像煙柱的黑色氫化硫。利用這種熱液噴口噴出的化學物生存下來的生物體不需進行光合作用。

然而對麥克卡伊來說,這些生物並不是最令人感到興奮的極端微生物類型。他說:“它們仍然依靠通過陽光間接生成的氧氣。”與之相比,更加引人注意的細菌是那些在很深的地下繁衍生息的類型。一種細菌生活在南非5英里深的金礦內部。麥克卡伊說:“這些生物從我們從沒想到的來源獲得能量。南非極端微生物細菌是從岩石里不穩定的放射性原子獲得能量。陽光和地表水對它不起任何作用。這種情況非常令人吃驚。”

極端微生物從非太陽能源獲得能量的事實,說明外星生命也可能生活在類似環境下,在遠離地表水和陽光的地下很深的地方繁衍生息。麥克卡伊說:“可居行星並不一定非得像地球一樣。這些發現最大限度地擴展了我們對適居帶的理解。”

說來也巧,這項極端微生物發現跟以前的研究結果正好相符,以前的研究顯示,太陽系可能擁有很多人們以前根本沒有想到的溫暖潮濕的地區。20世紀90年代發射升空的“伽利略”探測器收集了大量可信證據,證明木星的大衛星——木衛二寒冷的地表下擁有一個球形液體海洋。美國宇航局剛剛宣布要在2027年重返那裡,進行更加細緻的研究。

最近在土衛二上發現的間歇泉,再一次驚醒了行星科學家,使他們想弄清楚是否在太陽系周圍有更多這種熱鬧地帶。這些地方缺少陽光,跟地表沒有聯繫,但是一些生命顯然非常喜歡這樣的環境。麥克卡伊說:“當你在木衛二和土衛二地表下發現液態水,並把它與我們對陸地極端微生物的理解結合在一起時,你就會明白為什麼"適居帶"的定義必須發生改變了。”

發現背景

霍金眼中外星生物

霍金眼中外星生物人們在火星隕石中找到了微生物化石,然而這些證據實在不足以證明外星生命的存在,長久以來,科學界一直對存在飛碟等外星生命的證據持嘲笑態度。1947年美國羅斯威爾飛碟墜毀事件曾引起軒然大波,後來美國國防部聲稱不是事實。

地外文明指宇宙中除地球文明以外的文明,常與外星生物相聯繫。有人猜測地外文明可能比地球上的文明發達。許多天文學家都聲稱,地球之外肯定存在外星生命。同時又認為發現外星人的機率很小。

從機率的觀點看,發現的恆星越多,行星也就越多,因此外星生命存在的可能性就越大。一些看起來很暗淡、低質量的紅矮星儘管並不是孕育生命的理想場所,但它們適合成為宜居行星的主星。紅矮星Gliese581的發現令天文學家興奮不已。這顆系外行星被認為是第一顆位於宜居帶的行星。Gliese581g行星的質量可能是地球的3到4倍,半徑大概相當於地球的1倍到1.5倍。如果能夠證實該行星是岩質的,則很有可能成為一處宜居住所。不久前美國宇航局發布了一項爭議性的發現,即一種細菌可以用砷來代替磷作為自己的DNA組成物質,而砷對於大多數生命都是有毒的,此發現引起了廣泛的爭論,因為此前難以想像生命竟然如此多樣化。“搜尋外星智慧型”計畫資深天文學家塞斯·什斯塔克表示:“無論身處何地,生命總能找到東西吃。”

數年來,天文學家們一直在致力於尋找類地行星。這顆行星大小大約是地球的1.4倍。預計於2015年發射升空的“詹姆斯·韋伯”望遠鏡將為天文學家提供更清晰的外星世界視角。

探索發展

很多最新探測發現都指向“適居帶”,認為在那裡可能會找到外星生命。1976年美國海盜1號(viking1)飛船在火星上降落,並未發現可支持“火星上存在生命”的明顯的生物活性跡象,而且海盜1號發回地球的照片,展示了一個荒涼寒冷的世界。

直接探索

科學家們正在直接尋找單細胞生命在太陽系中存在的證據,研究的對象有火星以及降落到地球上的隕石。一項計畫建議木星的衛星,木衛二在其表面之下存在液體水,有可能存在生命。

間接探索

理論證明任何科技化的社會都會傳播信息。但是除人類之外,一般來說,不會特意地向宇宙深處隨意傳播信息,因此其它生命也不一定會這樣做。並且信號在廣闊的宇宙間傳播需要很長的時間,任何信號捕獲到的或沒有捕獲到的都是來自遙遠的過去。

被譽為繼愛因斯坦之後最傑出的理論物理學家史蒂芬·霍金,於2010年04月在DiscoveryChannel紀錄片《與霍金探索宇宙》(IntotheUniversewithStephenHawking)中表示,宇宙有1000億個星系,“從數量上看,可以合理推斷外星生命存在”。霍金也提出警告,若外星生物出現於地球,即代表其科技能力遠在地球人類之上(足以離開遠在地球人類所不知之處,並移動至太陽系區域),若外星生物離開其原先區域並向外發展,表示其有耗光原先自有資源且需向外探索的可能;此即存在與外星生物接觸的風險,外星生物可能住在大型太空船上變成遊牧民族,四處討伐和占領其他星球,可能令地球淪為殖民地。

英國倫敦大學學院的研究人員研發出一個強大的新模型,能夠以前所未有的精確性檢測太陽系外行星上的生命跡象。這個最新模型關注於最簡單的有機分子甲烷,後者被公認為是潛在生命存在的跡象 。

倫敦大學學院和澳大利亞悉尼新南威爾斯大學的研究人員為“炙熱”甲烷描繪了一個新光譜,可以用於檢測溫度高於地球分子水平的分子,溫度上限高達1220攝氏度,這在之前是無法實現的。

模型還原

古代外星生命可能在宇宙產生後1500萬年一直在一顆奇怪的系外行星上孕育。儘管那時並不存在比微生物更複雜的生命,但宇宙可能為人類的存在而專門設定的概念已經展現出一定的可能性。

尋找外星生命跡象的天文學家一直將尋找焦點關注於位於恆星可居住區內的系外行星——這片區域非常溫暖,足以保證行星表面液態水的存在。在冰凍的深空,距離宿主恆星太遙遠的世界可能並不適合生命的存在。

然而,太空並非總是如此寒冷,美國哈佛大學的亞伯拉罕·羅卜(AbrahamLoeb)這樣說道,早期宇宙充滿了超級炙熱的氣體,或者電漿,它們逐漸冷卻並濃縮形成恆星和星系。電漿釋放的第一道光便是宇宙微波背景輻射(CMB)。

現在CMB的溫度大約為絕對零度以上幾度,但羅卜計算出宇宙大爆炸後1500萬年,產生的輻射足夠溫暖從而將整個宇宙變成一個巨大的可居住區,生命友好時代持續了幾百萬年,這段時間足以讓微生物而非複雜生命出現。

穩定的家

一個更棘手的問題便是在宇宙歷史裡,是否有任何行星在如此早期形成,同時還具備生命所必須的複雜分子。當炙熱的電漿冷卻時,它最初只會產生氫和氦原子。較重的物質在第一批恆星的原子核熔爐里鍛造,然後隨著恆星的爆炸被放逐太空。

標準的宇宙學認為在宇宙的大部分地區,形成行星所需要的較重元素的數量直到宇宙大爆炸後幾百萬年才出現。但目前對物質的早期分布的理解非常不完整,羅卜說道。如果某些區域的密集程度要超出平均水平,那么行星和恆星更早出現是可能的——很可能是在CMB的溫度非常合適的時候。

這樣的物理條件可能非常適合生命出現,但任何微生物都需要時間進化,英國聖安德魯斯大學的傑克·奧馬里-詹姆斯(JackO'Malley-James)這樣說道。我們的太陽是中等大小,目前已經50億歲,預計還將再活50億年。相比之下,最古老的恆星可能更加巨大,生命周期相對更短,大約只有幾百萬年。詹姆斯說:“這樣的系統在早期階段將非常平靜和穩定,從而給予生命獲得立足點的機會。”

重要性

雖然這樣的古代生命形式聽起來非常古怪,但羅卜認為如果削弱了人擇原理,那么這一觀點還是值得探索的。這一在宇宙學領域引發激烈辯論的觀點認為宇宙里的基本常數調和的恰好適合我們對之進行觀測。

例如,一個名為宇宙常數的參數解釋了宇宙加速膨脹是因暗能量所致。但理論也預測這個常數的價值可能非常大,遠超出我們能夠測量的範圍。如果事實的確如此,那么暗能量向外推動的力將與引力拖拽不相符合,像行星和恆星這樣的結構最初也不可能形成。

人擇原理解決了這一難題主要是假定了在多重宇宙里宇宙常數具有不同的價值,這一價值會隨著特定宇宙里物質密度的不同而相應的發生改變,而宇宙物質的密度會隨著宇宙膨脹而發生變化。我們恰好生活在一個合適的宇宙,也即宇宙常數的價值非常適合人類的出現。然而很多宇宙學家並不贊同這種推理方式,因為他們認為這太過簡單。

羅卜說道:“有關人擇原理的辯論給予我們不再尋求更基本的理解的藉口。”這使得“宇宙大爆炸生命”的概念聽起來更有吸引力。生命出現所需要的更密集的物質區域可能需要一個大100萬倍的宇宙常數。即使在宇宙常數並不是特別合適的時候,仍有生命存在於宇宙里,這使得人類的存在沒有特殊地位。

生命在羅卜構想的可居住時代進化也是可能的,美國麻薩諸塞州德福德塔夫斯大學的宇宙學家亞歷山大·維蘭金(AlexanderVilenkin)這樣說道。然而這種事件發生的機率非常低,從人擇原理所基於的統計學角度來說,宇宙中大多數生命應該適合現在的環境。維蘭金說:“如果我們是典型的觀察者,我們應該生活在一個具有較小宇宙常數的世界裡。”。

衍生文化

竹取物語裡的輝夜姬歸返月球(大約1650年)。

在文藝作品中,人類往往對外星人進行不同的分類,有些是根據其母星來分類,如火星人、昴宿星人、天狼星人、天琴星人等;有些是根據外形特徵來分類,如爬蟲人、小灰人、小綠人等。

有些人宣稱遭到駕駛幽浮的外星人綁架,著名事件如1973年帕斯卡古拉事件及希爾夫婦被外星人綁架事件,但加州大學洛杉磯分校的研究人員的實驗表明,許多外星人事件可能只是大腦潛意識作祟。而多數不明飛行物事件要么是人類製造的飛行機器或者太空飛行器,要么只是一些惡作劇。

“外星人”

內華達375號州道旁的路牌,由於靠近51區而被稱命名為“外星人公路”。 民眾往往把一些科學難以解釋的現象歸咎為外星人的傑作,這甚至形成了一種“外星人”的文化,較為典型的是麥田圈現象。從20世紀70年代開始,英格蘭的麥田圈開始大量被報導,到80年代末至90年代初,麥田圈現象已經在全世界廣為人知。超外星人支持論者認為麥田圈是外星人飛行器造成的印記,或是外星人向人類傳達的一些信息;但多數麥田圈可以被視為僅僅是一種惡作劇或者行為藝術。

虛構作品

很多科幻或動漫作品將外星生命作為其基本的設定。例如:地球遭到外星生物入侵(如世界大戰、幽浮魔點、火星人玩轉地球、獨立日、天際浩劫等);人類與外星訪客和平相處(如E.T.、第三類接觸等);外星人主動幫助人類,或藉助其力量對抗侵略者(如超人、超人力霸王、七龍珠、變形金剛、Ben10等);人類侵略外星球或欺壓外星人(如阿凡達、第九區等);外星人為人類文明或人類本身的創始者(如第五元素、強殖裝甲、星際之門、封神演義、普羅米修斯等)。

除了簡單的關係之外,有些作品還夾雜多層面和世界觀去描寫,像是人類與外星生命因複雜理由發生了武力衝突(如宇宙戰艦大和號、逾時空要塞、傳說巨神伊甸王、最後一戰、鋼彈00劇場版等);世界觀中大眾對外星生命一無所知,卻以隱喻方式表明外星生命的存在(如逾時空接觸、X檔案等),或是其存在被某個組織給隱瞞(如黑衣人等);世界觀把焦點觀望於全宇宙的眾生(如星際大戰、星際迷航、基地系列、哥普拉、乃出個未來等);世界觀表現出人類與外星文明共榮的表象,實際上地球政府已經被外星人控制(如勝利大決戰、銀魂等)。

外星人影片的繁榮一般被認為是始於1951年美國電影導演霍華德·霍克斯的影片《來自另一個世界的東西》。這部影片被譽為“科幻電影的上乘之作”和“導致了50年代科幻電影繁榮的最有影響力的影片”,它描述了人形外星植物通過UFO降落地球北極並實施恐怖活動。隨著二十世紀五十年代幾部著名的外星人影片的出現,如1953年的《星際戰爭》、《它來自外空》,1955年的《孤立的地球》、1956年《綁架者入侵》,外星人確立了其在電影藝術中的位置;太空時代的到來更增加了電影的影響力以及其潛在的現實主義意義。