起源

象州壯族朝陽舞

象州壯族朝陽舞據古籍文獻記載,壯族朝陽舞的前身是殷商時代嶺南盛行的巫舞即是古代壯族先民的民間宗教性祭祀儀式,與自然崇拜、部落圖騰崇拜的祭祀歌舞相互聯繫起來而形成。在壯族師公跳神活動中,從師公娛神舞蹈中分離出來的最具藝術魅力的一支奇芭,主要流傳和分布在象州縣的中平鎮、羅秀鎮、百丈鄉、馬坪鄉等壯族村屯或壯族雜居的鄉村。

歷史

象州壯族朝陽舞

象州壯族朝陽舞壯族朝陽舞舞蹈動律優美,舞蹈語彙豐富,動作節奏鮮明,曲調活潑動聽,伴奏音樂獨特,在歷史上就以“谷越聲”、“作越歌”、“鄉落唱和成風”而著稱,在唐宋以來的典籍中,有關壯族盛行“會歌唱答”的風習屢有記載。現象州百丈鄉、中平兩鄉村村皆有師公,都跳很原始的朝陽舞。由藝人陳廷善珍藏的《歷代師譜》,封面號“清同治六年陳上庭手抄”,記歷代師公名單66人,最早的祖師是何直勝,距今已近四百年。

1949年新中國成立後,藝人們創作了大量的朝陽舞作品並搬上舞台與觀眾見面。如《蔗海歡歌》、《豐收樂》、《送兵》、《歡樂的婚禮》等。特別是1964年縣文化館組織排練的《朝陽舞》代表柳州地區參加廣西少數民族文藝會演,後被自治區改為舞蹈《收割樂》到北京演出。壯族朝陽舞發展到今天,仍能家喻戶曉,久跳不衰,充分體現其藝術魅力,不愧為壯族傳統文化藝術的結晶。

形式與內容

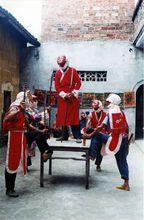

壯族朝陽舞,其表演形式及表演內容極為豐富,身段動作表現力極強,是深受壯族民眾喜愛的主要原因。象州流傳的壯族朝陽舞,每一個節目自古傳下都有一個美麗動人的傳說,內容中無不凝聚著古代壯族先民懲惡揚善的樸素感情,寄託人們如痴如狂的信仰和渴望以及對美好生活的嚮往與追求。舞蹈中,表演者戴著色彩濃烈覺不失古樸,造型誇張覺不失莊重的面具,著力於塑造人物的內在感情,突出人物性格的表現,惟妙惟肖的人物表演,與生活緊密相連的情節或細節,或虔誠殷切而深沉,或粗擴神奇而威風,或阿娜多姿而秀美,或輕盈飄逸而情趣,洋溢著豐富的想像力和感染力,具有強烈的祭神娛人效果和觀賞價值。

面具

面具是壯族朝陽舞中不可缺少的用具。自古以來,舞蹈中表現的人物就有“三十六神,七十二相”之說,表演者根據人物變換需要而更換面具,活靈活現地呈現人物的形象和獨特性格。但是,隨著歷史的發展和社會的進步,單純的祭祀性歌舞已不能滿足人們對藝術的追求。為了生存,為了滿足人們的需要而有所發展,藝人們將一些忠臣、孝子、英雄人物的故事及讚頌忠貞愛情的傳說、刀槍對練武的武術等納入舞蹈中,使其觀賞價值得到了很大提高,讓舞蹈更具生命活力。

唱段唱腔

壯族朝陽舞另有三十六唱本之說,細而察之,不過是一些小唱段而已。因為扮演者“出相”既唱又舞,內容均是自我介紹身世、因果及功績,唱詞少的僅七、八十行,多的也不過百餘行,屬於三十六神的介紹唱段。

壯族朝陽舞還有三十六唱腔之說,調查資料表明,實際上七言壯語唱腔,如《三獻腔》、《花婆奉花腔》等六、七個。五言壯唱腔《歌囉咧》、《土地腔》等五、六個,加上吸收當地漢族民歌小調及壯歡、勒腳歡等,合起來大概有十餘個常用唱腔,三十六唱腔是屬傳說有誤。

三十六神舞

象州壯族朝陽舞

象州壯族朝陽舞壯族朝陽舞又有三十六神舞之說,其實也是每神扮演者“出相”皆作舞。三元祖師有三無舞,土地神有日掃壇舞,灶王、社王有卜掛舞,魯班先師有砍山舞,花婆有置花奉花舞等等。雖說敬奉的有三十六神,但“出相”作舞的僅是一年中農曆節日所敬奉的神居多。

壯族朝陽舞雖然各神各像,各有唱腔及各有舞蹈,但基本者都是按照其特有的套路和獨特的身段和動作來表演的。如:出現最多的動作是“四平八馬步”,既雙手平肩上舉,雙腳彎曲下蹲。另有:側身抬腿、雙手輪換交叉,內外扣手翻花、墊步、碎步、側身前推點步等等。只是根據人物性格需要而變換,時而舒展大方,時而輕盈飄逸,將人物塑造超越了平日的凡庸,完成了從人到“神”的變化。那一刻,他們是用靈魂來演繹舞蹈,而不僅僅是表現藝術化了的肢體語言。

表演特點

象州壯族朝陽舞

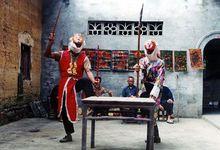

象州壯族朝陽舞壯族朝陽舞各神的舞蹈動作,除了上述的一些基本動作之外,還具有各自的特點。如“魯班先師砍山舞”採用的是虛擬的表演手法,表演者赤手空拳,以掌代斧,以剛健的輪迴交叉手動作和充滿力度的大踏步來表現除惡排險,萬難無阻的開路神。觀其表演也能激起人們的聯想,展現“砍山舞”的內涵。“三界公舞”所表現的是自古以來壯族先民信奉神醫的故事。在醫學技術落後,疫病猖獗的古代,確實也能起到精神上的安慰作用。“花婆奉花舞”的表演著重表現手上的花籃,除生活動作摹擬外,多以碎步,扣手翻花等動作將花籃舞得讓觀眾眼花繚亂,仿佛就是為久婚不育的婦女求子祈福而“接花架橋”。“土地掃壇舞”的表演者,頭戴咧嘴嘻笑的面具,身穿黃衫紅褲,左手拐杖,右手草扇,身體微蹲,彎腰弓背。輕鬆快活的顫踏步,給人以詼諧快樂、和諧可親的感覺。總之,壯族朝陽舞是宗教虛幻與藝術的自然結合、美妙的結合。《律呂精義·舞學十義》載:“樂舞之妙,在於進退屈伸,離合變態。若非變態,則舞不神,不神而欲惑動鬼神難矣。”可以說,壯族朝陽舞的技藝已經到了出神入化、可惑鬼神的境界。

傳承

壯族朝陽舞的傳承,主要以師承的方式,有祖輩傳授之,亦有外姓人拜師學藝之。收徒教藝,有嚴格的度戒制度。首先,貢桌上擺茶、酒、果等祭品,燒香叩拜歷代祖師及諸神畫像,然後,朝師傅跪拜,向師傅敬茶、敬酒。拜師儀式完畢,師傅將徒弟帶到野外僻靜之處,講述歷代祖師的經歷,介紹壯族朝陽舞的起源及流傳經過等。度戒日為四十五天,自拜師之日起,十五天內必須吃素,在家不能同房,出門一定要戴帽。逢農曆初一、初十五日,由師傅帶著“跳十方”,既練習基本動作和口授唱腔、唱詞。凡有演出,徒弟除了在場邊觀看之外,還要幫師傅換服裝,搬道具、遞茶水等等。總之,事事要讓師傅高興,讓師傅滿意,這樣才能讓師傅傾心教授,早日出師得以登場。