正文

相傳上古五帝之一的堯帝始封於此,因以名山。堯曾長期活動於堯山一帶,清碑載:"昔堯帝嘗登此山望洪水",《史記》載:堯納舜於大麓(堯山古稱"大麓"),"堯使舜入山林川澤,暴風雷雨,舜行不迷",經三年的考驗合格後,堯將帝位禪讓與舜,成為"堯文化"的經典內容,被後人稱為"堯天舜日"。

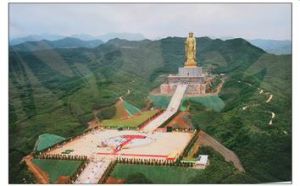

為了紀念堯帝的豐功偉績,自漢至今,相繼在堯山頂上修建堯帝廟,歷代官員、文人、民眾的各種祭祀、朝拜活動代代相傳,形成特有的"堯山文化"。其內容概括起來就是:1、以堯山、"堯文化"為代表的中華民族文化發祥地;2、以堯山為代表的歷史文物古蹟群;3、以堯山"資治書院"、"堯山書院"為代表的教育事業;4、以隆堯歷代文人和民間藝人為代表創作的大量書面文化和口頭文化;5、以堯山廟會為代表的民風民俗和民間信仰活動。

堯山

堯山"堯山文化"

以其豐富的文化內涵、獨特的地方色彩成為"堯文化"重要組成部分,其歷史淵源主要包括:

(1)、堯山南側泜河兩岸發現仰韶文化遺址3處;山北側發現龍山文化遺址2處,是人類較早活動的區域之一。堯所處時代屬龍山文化晚期,是父系社會後期炎黃部落聯盟的領袖。

(2)、據熹平四年(175年)"堯帝碑"載,兩漢皇帝在堯山頂建堯祠,歷代傳承,使堯山成為祭拜堯帝的聖地。

(3)、隋代,當地高僧、佛經大翻譯家彥琮法師在宣務山頂修建隆勝寺,死後歸葬堯山上,今彥琮石室墓尚存。

(4)、因李唐祖籍在堯山東南10公里處(屬唐代昭慶縣),故唐初除追封祖先、修建祖陵外,還特命工匠在宣務山上開鑿石窟,歷三百餘年,完成著名的宣務山石窟工程,包括千佛堂、羅漢堂、心經石室三大窟龕和雕有3500餘尊佛像的六壁摩崖造像、釋迦涅槃像、準提千佛塔等。

(5)、五代後周,周太祖郭威在石窟前重建隆勝寺。

(6)、元代大德元年(1297年),在擴建重修堯帝廟後,於廟前刻立大型"唐帝廟碑"(堯始封唐候,故又稱唐帝,堯山又稱唐山),高約6米,寬約2米,由翰林侍讀學士郝經撰寫了著名的"唐帝廟碑"碑文(《畿輔通志》、《唐山縣誌》收載全文),碑陰刻"唐候故土"四個大字(石窟和該碑均毀於"文革")。延佑四年(1317年),又增修舜禹配享殿,並立碑。

(7)、明末,當地進士趙漁在堯帝廟前山坡上刻寫了大型"天"字,下署"邑人趙漁為帝堯題獻";在宣務山頂建"資治書院",振興教育;建三天閣,供堯帝、玉帝、孔子聖像;趙漁憑藉自己的威望,立下農曆四月初一的"堯山廟會",三百六十多年來,每年牽動冀南及鄰省數十萬民眾,會期月余,盛況空前,至今仍保持半月的會期。

(8)、現在堯山廟宇以恢復趙漁的"書房樓"(即"資治書院"的俗稱)為主要代表。二十多年來,廟主劉永慶、張靈菊夫婦,投資300多萬元,建廟十餘座,基本恢復了"書房樓"原來布局,並增加了神道百米欄板,復原了唐代準提千佛塔、釋迦涅槃像,新刻道德經幢、百壽碑、"宣務勝地"大型照壁(背面雕刻隆堯歷代二十四位名人)等,大大提高了堯山廟會的文化品位,為今後開發堯山文化旅遊業打下良好基礎。

堯山一帶,人傑地靈,名人輩出,在周圍20平方公里的範圍內,孕育了三代帝王:李唐王朝和五代後周的周太祖郭威、周世宗柴榮。還有戰國時期柏人侯李曇及其孫百勝將軍李牧,西漢廣阿侯任敖、象氏侯劉賀,隋代佛經翻譯家彥琮、仙醫智榮,唐代御史大夫李嗣真、詩人於賁,五代太子太保符習,元代孔子後裔孔璠(慕名遷居於此),明代御史陳登雲、兵備副使韓宰、著名教育家馬健,清代吏部尚書董國祥、《五方元音》作者樊騰鳳等。歷代著述有以北朝李公緒《典言》、隋彥琮《辯證論》、唐李嗣真《孝經指要》、明馬健《孔崗集》、趙漁《鼾林文集》、清樊騰鳳《五方元音》等為代表的七十餘部著作傳世至今,1985年出版了八十萬言的《中國民間文學集成·隆堯縣故事歌謠卷》及近現代湧現出的大批作家、詩人、書畫藝術家的眾多著述和作品,是堯山文化的傳承和發展。眾多的名人,豐厚的著述,使堯山成為名副其實的人文薈萃之鄉,是堯山文化的重要組成部分,是堯山文化為社會留下的寶貴遺產。

2007年6月29日,"堯山文化"被公布為河北省第二批非物質文化遺產。