基本信息

基督教教會的教育機構

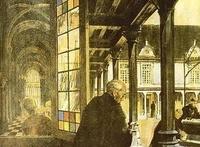

僧院學校 基督教教會最主要的、水平較高的教育機構是僧院學校。僧院學校是由僧院發展而來的。公元3 世紀起,羅馬帝國進入奴隸社會的崩潰階段,特權階級窮奢極欲,民不聊生。眾多基督教教徒遂隱遁山野,企圖借獨居隱修生活,忘卻塵世疾苦。這些“修行者”大多居住在埃及的荒漠之地,過著森嚴的禁慾生活。由於隱居修行的人日增,後來便建立公共場所,開展集體苦修活動。公元 4世紀,在埃及出現了最初的僧院。此種修行制度漸漸遍及埃及、敘利亞、巴勒斯坦等地,並傳至希臘、義大利等地,不久,便盛行於西歐各地。修行制度經基督教教父之一的哲羅姆、著名神學家聖奧古斯丁、J.卡西安等人改進,特別是本尼狄克制定教規後,西歐僧院的風尚和活動為之一新。僧侶除注意自身虔修外,還注意讀經學習。修行者為了誦讀,便蒐集經卷,廣為抄寫。僧院一般都設有圖書館及閱覽室,逐漸成為文化和知識的貯藏所。有些修行者也著書立說,內容涉及宗教、道德和歷史等。公元 9世紀時,幾乎所有僧院都附設學校,稱為僧院學校。

僧院學校的學生分為兩類。一類是準備充當僧侶的兒童,稱為“自願獻身者”(Oblate)。另一類是學成後仍為俗人,不準備充當僧侶者,稱為"外來者”(Externe)。公元10世紀時,已有兩類僧院學校。為前類兒童設的學校稱為內學,為後類兒童設立的學校稱為外學。僧院學校學生入學年齡約在10歲左右。 學習期限約8~10年。僧院學校的教育目的是培植學生具有僧侶所必備的“服從、貞潔、安貧”三種品質。

僧院學校除傳授基督教教義外,也進行簡單的讀、寫、算的基本知識教育。這些都是為誦讀聖經、抄寫聖書和計算宗教節日服務的。後來逐漸把七藝納入課程。一些學校只教授三藝(文法、修辭、辯證法)稱為三科學校 (Trivial schools)。只有高級的學校才在三藝之後學習四藝(算術、幾何、天文、音樂)。中世紀的七藝經過基督教教會的加工,已貫穿了宗教的精神,而神學則是整個學科體系的“王冠”。神學加上七藝,構成了中世紀中等教育的主要內容。

僧院學校的教師多由僧侶擔任。領導學校的僧侶稱為校長,大的學校校長則配有助手。一般學校中設有唱歌長,負責教唱教會歌曲,也負責抄寫和保管圖書。設一名學監,負責監督學生的言行。教學方法是由教師口授,說明意義,學生記錄講述的內容,誦讀牢記。學生入學時間不一,學習進度不等,學習時間也因人而異。教學用語為拉丁語。教學多採用問答法,實行個別教學。僧院學校對學生的管教是極為嚴格的,盛行嚴酷的不容申辯的體罰和侮辱性的懲罰。

基督教僧侶教育和教民教育

基督教僧侶教育和教民教育參考書目

Margaret Deansley , A History of the MedievalChurch,590~1500,2ed,Methuen & Co.,Ltd.,London,1938.

Lan C.Hannah, Christiɑn Monasticism , A Great Force in History,The Macmillan Company,New York,1925.