反應過程

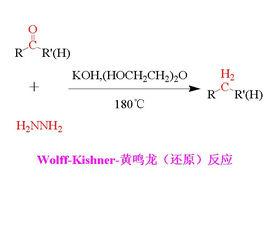

一些對酸不穩定而對鹼穩定的醛類或酮類在鹼性條件下與肼作用,羰基被還原為亞甲基;原本的Wolff-Kishner的方法是將醛或酮與肼和金屬鈉或鉀在高溫(約200 °C)下加熱反應,需要在封管或高壓釜中進行,操作不方便;黃鳴龍改進不用封管而在高沸點溶劑如一縮二乙二醇(二甘醇,沸點245°C)中,用氫氧化鈉或氫氧化鉀代替金屬鈉反應 。對鹼敏感的化合物不適合用此還原法,可用Clemmensen還原法 。

基斯內爾-沃爾夫-黃鳴龍還原反應

基斯內爾-沃爾夫-黃鳴龍還原反應反應機理

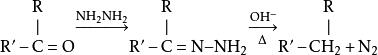

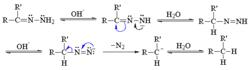

首先,羰基和肼生成腙。然後,脫去氮上的氫,雙鍵移位。最後,氮氣離去,碳負離子奪取水中的氫。

反應機理

反應機理其他反應

酮羰基的亞甲基還原

雷尼鎳(Raney Nickel)脫硫

克萊門森還原反應(Clemmensen reduction reaction)

與本反應機理類似的還原反應

麥克法迪恩-史蒂文斯還原反應(Mcfadyen-Stevens reduction reaction)

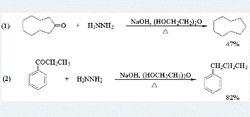

反應實例

反應(1)(2)分別為脂肪族、芳香族酮還原的反應。

基斯內爾-沃爾夫-黃鳴龍還原反應

基斯內爾-沃爾夫-黃鳴龍還原反應發展簡史

1911年俄國化學家:“Nikolai Matveevich Kischner”(1867.11.28—1935.11.27) 提出此化學反應 。

1912年德國化學家:“Ludwig Wolff“(1857.9.27—1919.2.24))改良化學反應。

1946年中國化學家:黃鳴龍(1898.8.6—1979.7.1)改良化學反應 。

介紹:Wolff-Kishner-黃鳴龍還原反應是第一個以“華人”命名的有機化學反應 。

德國化學家:Nikolai Matveevich Kischner

德國化學家:Nikolai Matveevich Kischner 中國化學家: 黃鳴龍

中國化學家: 黃鳴龍註:“黃鳴龍”出生日期有歧義,《中國科技史雜誌》1980年第1期,“黃鳴龍的學術成就”給出的是(1898.6.6—1979.7.1);《中國藥物化學雜誌》1990年第0期,“為我國甾體激素藥物工業奉獻一生——紀念黃鳴龍教授逝世十周年”給出的是(1898.8.6—1979.7.1) 。