城市生態

正文

城市是人類密集居住的地方,通常表現出兩個屬性:一是以人類活動為中心的社會屬性,二是城市所在地區的自然屬性。城市生態工作就是研究兩個屬性之間的相互作用關係。近代城市生態研究集中在城市生態系統,主要是城市結構與物質流、能流及信息流之間的功能關係,從而為確定適於一定人口的生活、科學文化發展或經濟活動的最佳城市結構提供根據。第二次世界大戰以來,由於城市人口暴增和工業迅速發展,帶來了大量的三廢排放,城市成為資源的主要消費地和污染物的重要製造場所,城市生態的研究日益受到人們的重視。

城市人類的活動包括政治活動、社會活動和生產活動;在生產活動中,又以工業生產最為活躍。因此,在一般城市建設中,有3類因素必須考慮,即人口問題、生產類型和環境質量。與人口問題直接有關的因素是人口增長率、就業(就學)情況和與生活水平相適應的物質供應及廢物處理水平。與工業生產直接有關的因素則是原料、動力、產品的運銷情況及工業三廢處理水平。環境質量問題是人口增加和工業經濟迅速發展的副產物。這些因素相互交聯,彼此制約,構成城市網路,決定城市的形式和功能以及社會經濟發展。

城市的形式 城市最初的形式是人們進行以物易物的交換場所,隨著生產發展和社團組織的出現,分別發展為貿易集鎮和某個民族或社團防禦外侮的設施,後者又進而成為統治者居住的政治中心。近代城市雖然有性質上的區別,但一般都代表當時當地人類的技術進步、經濟發展和社會文明的水平,是加工物質、積累信息的高效場所,也是政治動態和經濟行為最活躍的地點。

城市的基本功能 ①經濟功能。為社會提供大量的物質和信息;②生態功能。為市民創造良好的生活環境和便利的工作條件。兩者的關係,一般說來,是經濟發展導致城市人口、物質、能量的大量集結,容易引起生態關係的失調,降低城市環境質量;但單純地追求和諧的生態關係及良好的自然環境,也會影響經濟的發展,降低本來可以達到的經濟效益。如何使兩者協調,是現代城市生態工作中的主要研究課題之一。

城市生態系統 這個概念是由自然生態系統引伸而來,但兩者之間又存在顯著差別,這些差別也正是研究城市生態時必須加以重視的特點。

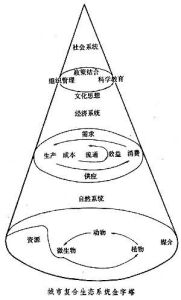

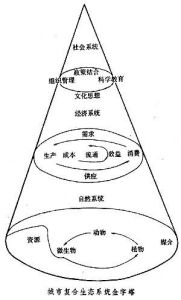

城市生態系統是高度發達的人工系統,是人類社會-經濟-自然複合生態系統,是人類棲境從自然生態向人工生態、再向高度複雜的複合生態形式演替的最高階段。它經歷了遊牧部落時代、農業經濟時代、早期工業化時代以及現代大工業城市化時代的 4個歷史階段,其固有的一些自然屬性和最最佳化機制正逐漸被社會屬性和人的意志所取代。具體體現在:①物質循環系統基本上是線狀的而不是環狀的,即缺少分解環節,如不另增加工藝流程對廢棄物資加以利用,物質可能走向盲端。②其結構不僅包括自然生產結構,還包括社會結構和經濟結構,它們的關係可用一個金字塔圖形(見圖)來表示。每層均以其下層為基礎,沿塔向上,從以物質流動為主轉向以信息流動為主。③能量的高度儲存,體現在結構性(如工程建築、名勝古蹟等)和信息性(如科技情報、文化藝術等)上。④最最佳化動力不是自然選擇而是人工選擇,選擇過程中存在忽視長遠的生態效益而偏重近期和局部經濟效益的缺點。由於受自然地理條件、經濟技術力量和社會生產關係的約束,物質和能量利用方面都存在著大量可以挖掘的潛力。⑤系統關係以正反饋超過負反饋為特徵,對不可再生資源的強烈依賴性以及系統結構的單調性,決定城市生態系統是不穩定的人工生態系統。

城市生態

城市生態要把由城市各部門相互聯繫組成的整個系統的最佳轉化率作為城市生產力的標準。計算整個城市系統的物質和能量轉化率,要包括社會資源和自然資源兩個方面。前者如勞動力、生產效率,後者如生物資源、礦物資源以及光、熱等恆定的區域性自然資源。

通過各組成成分之間的代謝轉換及信息交流,保持城市物質循環和能量交換的動態平衡,是設計現代化城市的基本目標之一。要考慮的內容包括城市中心與郊區及衛星城市之間物質流與能流所引起的生態變化;人口變化及就業、升學、科學文化活動、娛樂等生活方式的改變對社會道德及環境質量的影響等。應力求把經濟效益、環境效益和社會效益協調起來。

規劃的約束系統和目標系統 系統的約束條件可分為客觀約束和主觀約束兩類。城市發展的客觀約束,包括城市現存的自然地理條件、經濟技術力量和社會生產關係。這是因時因地而異的,弄清這些客觀約束是進行城市生態分析和規劃的前提。主觀約束是規劃者對某些經濟生態關係相對固定的期望,在這些主觀約束下去追求一些主要目標的最優值。

一般說來,根據經濟生態學原理,城市生態規劃要達到的目標有:①人口。勞力得到充分利用,需求關係得到最大滿足。②物質。物資得到充分循環利用,保持不可再生性資源的利用比例最小而可再生性資源利用率最高。③能量。達到最高的能量利用率和最小的浪費。④空間。力求最佳的土地利用格局,包括綠化空間比例、城郊比例、各經濟部門及社會基礎設施比例、交通網路密度等。⑤時間。合理安排各部門之間的工藝流程(或事務流程),使物質、能量、信息流通最快,而無效工時最少。⑥信息。力求有用信息增殖速率最快,系統結構的多樣性和穩定性最大。

規劃途徑 任何一個城市都有自己特定的社會條件、自然條件和相應的經濟生態問題。生態規劃的任務就是要從這些特定的條件出發,研究出解決或減少這些問題,改善和提高城市經濟效益與生態效益的戰略對策。①生態工藝設計。根據自然生態最最佳化原理,設計和改造城市工農業生產和生活系統的工藝流程,疏浚物質、能量流通渠道,開拓未被有效占用的生態位,以提高城市生態系統的經濟效益和生態效益。②數學規劃。利用各種有約束的最最佳化方法來規劃、調節和改造城市各有關組分間的數量關係。常用的有線性及非線性規劃、動態規劃、投入-產出分析、效益-代價分析、網路流分析及決策分析等。③系統分析。是研究系統動態的有力工具。但城市生態系統是一類開放式人工生態系統,不僅包含非生物組分,還含有生物組分。由於一些社會心理現象尚難以定量測度,而各組分間的相互關係的數量等級亦過大,要想對整個城市系統作一確定性的預測模型是不易的。事實上,人們辨識事物的過程一般也不是完全定量的、全面的,而常是通過定性比較和抓住局部的主要(信息量最大)的特徵來進行判斷。因此,城市生態系統一般亦以定性分析、主特徵分析為主,定量分析為輔。重在各組分間關係的變化趨勢,而不重在各組分本身的數量預測。