地震大地構造學是一門研究由大地構造造成地震的學說。

地震大地構造學

地震大地構造學震與震

從地應力的角度看,地震是地下殼內岩石中長期積累起來的應力的突然、快速的釋放過程。一方面,地震的發生使得在地震的斷層面上的應力得以釋放;而另一方面,使其它地點的應力發生變化或者說調整。

應力是一種張量,變化的地應張量疊加在原來已存在的地應力張量上致使在有的地點應力增加,而在有的地方應力減小。板(塊)內(部發生的)地震,其“應力降”數量級通常只有10兆帕。例如,汶川大地震的應力降平均約為18兆帕,“最大應力降”約為53兆帕。隨著距震源的距離的增加,地震引起的遠處的應力變化大大減小。

應力變化是觸發地震發生的“條件”,而地震究竟會不會被觸發還與地震所在處的環境相關。

地震分布

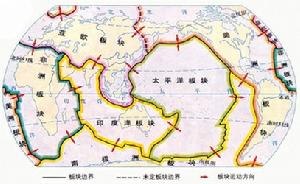

世界上到處都有地震,世界上每時每刻都有地震發生。但並不是處處都發生大地震,也不是任何時候都有大地震發生。全球的地震主要分布在三條地帶:環太平洋地震帶、歐亞地震帶,以及在大洋中部的一條細長的地震帶,叫做海嶺地震帶,也叫做大洋中脊地震帶。

從全球的地震活動性圖可以看出來,地震主要分布在這三條地震帶里。問題是:為什麼地震會分布在這樣一些條帶里,而不是到處都是?如果我們再仔細地看一看,就可以看到,全球的中、深源地震,也就是震源深度從60~70公里至300公里(“中源地震”)、震源深度從300公里至600~700公里(“深源地震”)這樣一個深度範圍內的地震,主要分布在環太平洋地震帶和一部分歐亞地震帶上。

我國是一個多地震的國家,地處歐亞大陸和太平洋之間,我國的地震跟歐亞地震帶以及環太平洋地震帶密切關聯。我國的地震也是集中地分布在幾條重要的地震帶上,包括:南北地震帶、華北地震帶、郯城-廬江地震帶、東南沿海、還有天山地震帶等等。

內部構造

地球內部是分層的,它分成地殼、地幔、地核。地殼是很薄的,各個地方厚度不一樣,

地震大地構造學

地震大地構造學如果按照力學性質來分,地球可以分成三個部分:

一是由地殼和地幔的上部組成的岩石層。岩石層有的地方厚一點,有的地方薄一點,厚度大約是80公里到100公里。岩石層,顧名思義是岩石。岩石層比較硬,在地質年代裡(10萬年至1億年左右)不容易發生塑性形變,表現出我們在地面上常溫、常壓狀態下通常看到的岩石那樣堅硬的性質。

在岩石層底下是所謂軟流層,軟流層內部的溫度比較高,所以它的粘滯性比較小,容易流動。實際上軟流層里也是岩石,只不過是表現出可以流動的性質的岩石。

在軟流層以下是比較難以流動的中間層。

地球的結構如果按它的力學性質來分,就是由這三個部分組成的。地球表面的岩石層並不是“石板一塊”,實際上它“四分五裂”,碎裂成很多的塊體,這些塊體稱作岩石層板塊,簡稱板塊。

地球岩石層板塊劃分為七個大板塊和十三個小板塊。七大板塊是:南極洲板塊(AN);歐亞板塊(EU);北美板塊(NA);南美板塊(SA);太平洋板塊(PA);印-澳板塊;非洲板塊。近年來,地球科學家將印-澳板塊進一步劃分為印度板塊(IN)和澳洲板塊(AU),將非洲板塊進一步劃分為西非努比亞板塊(NB)和東非索馬里板塊(SM)。若按此劃分法,大板塊便有8個,小板塊便有14個。我國就位於歐亞板塊,處在菲律賓海板塊、太平洋板塊、印度板塊和澳洲板塊之間。

地震原因

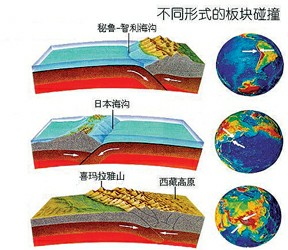

板塊並不是靜止的,而是處於不斷地運動和變化的狀態中。板塊的運動有三種基本的方式:一種是兩

地震大地構造學

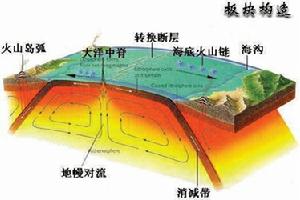

地震大地構造學這三種不同的運動方式發生在不同的地方。相互離開的運動發生在大洋的中脊;互相靠近的運動發生在海溝;相互水平的運動發生在連線或者說是轉換大洋中脊的斷層上。這樣,板塊就有三種相對運動的方式:相互離開、相互靠近和相互錯動。這三種相對運動的方式造成了發散邊界、匯聚邊界、走滑邊界和碰撞邊界等板塊邊界。在兩個板塊互相背離運動的地方,這種邊界就叫做發散邊界。在兩個板塊相互碰撞的地方,就是兩個板塊匯聚的邊界。

發散邊界就是我們在大洋的中脊看到的一些海底山脈中間的脊樑,簡稱大洋中脊。匯聚的地方就是我們在很多地方看到有海溝的地方,海溝是兩個板塊相互碰撞匯聚的場所。大洋的中脊並不是連貫的,而是被一系列的斷層所割開,這種斷層是沿著水平方向運動的,所以特別叫做“沿走向滑動的轉換斷層”。

推動板塊不息運動的力的來源有三種:熱對流、板塊拖曳地幔、大洋中脊端部的推擠作用。在岩石層板塊下方是軟流層,軟流層的物質是可以緩慢地流動的,這個速率非常慢,每年幾厘米。但發生對流的時候,它帶動著岩石層板塊沿水平方向運動。板塊有如一條傳送帶,在發生於地球內部的熱對流的帶動下運動。大洋中脊是軟流層物質從下往上升的地方,熱物質上升到洋脊,因為類似於傳送帶拖動的作用,使得板塊在這個地方發生了互相分開的運動;而在俯衝帶,造成了一個板塊衝到另一個板塊底下去的一種運動。

可以這么說,地震的基本成因就是板塊的相互作用。