地質力學

地質力學概述

圖書

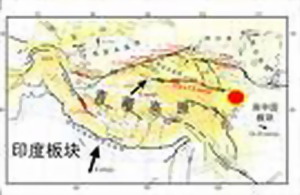

圖書地質力學在中國是由李四光創立的。最初是從1921年研究中國北部石炭紀、二疊紀含煤地層開始的。1924年以後,李四光對比了中國南部和北部石炭-二疊紀及地球上其他地區同一時期,特別是古生代以後海進、海退現象,認為大陸上海水的進退,不僅是海面的升降,可能還有由赤道向兩極,反過來由兩極向赤道的方向性的運動。據此,他推斷大陸運動也可能有這種方向。

1926年,李四光發表《地球表面形象變遷的主因》,提出“大陸車閥說”。20年代末,李四光肯定了山字型構造的存在。

1929年發表《東亞一些典型構造型式及其對大陸運動問題的意義》一文,概括了不同類型構造的特殊本質,建立了構造體系的概念,為地質力學奠定了基礎。30年代確定了陰山、秦嶺、南嶺3個巨型緯向構造帶,以及東亞地區華夏和新華夏構造體系、淮陽山字型構造等。40年代初,李四光正式提出地質力學這個名詞。

研討會

研討會1962年李四光發表了《地質力學概論》一書,扼要闡述了有關地質構造的若干傳統概念、地質力學的方法、地質力學中存在的問題和地殼運動起源問題。把構造體系明確地歸結為3大類型,即緯向構造體系、經向構造體系和各種型式的扭動構造體系。60、70年代以後,地質力學的理論和方法在中國的地質工作和研究中得到較廣泛的推廣和套用。

研究內容

地形

地形 地質力學的研究內容可概括為4個方面:

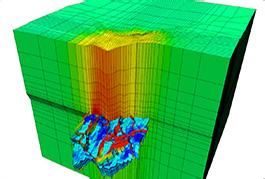

①構造體系的深入調查研究。包括:構造體系類型的劃分;構造形跡的力學性質的鑑定及其空間排列規律;岩石力學性質及構造應力場的分析;構造運動時期和構造體系形成時期的鑑定;現代地殼運動和活動的地應力的觀測;岩石內流體運動和構造型式對油、氣的動態與油氣集中的控制作用;各級構造體系對礦產分布規律的控制作用;構造應力場與地球化學場及地球物理場的聯繫。

②全球大地構造體系的特點和分布規律,以及與各種構造體系同時發生的沉積建造、岩漿岩建造、變質岩建造和礦產資源的成生聯繫。③古生代以來全球大陸運動和海洋運動問題。首先著眼於中國及鄰區石炭-二疊紀大陸運動與海水進退規程。

④地殼運動問題。包括:區域性升降運動與水平運動的聯繫;地球角速度的變化和潮汐作用對於大陸運動和海洋運動的影響;太陽輻射的變化和地殼運動與地球運動對古氣候變化的作用等。

地質力學在礦產和水文地質、工程地質勘查、地震地質、地熱地質以及地區穩定性研究方面,特別是對中國石油、煤田和若干金屬礦產的預測以及解決重大工程建設和大型礦山開發中遇到的地質問題,都起了重要作用。但在李四光著作中提出的一些地質問題,如地殼運動規律,地殼岩石圈、水圈、氣圈、生物圈在運動中的相互聯繫,礦產資源時空分布規律等,迄今還沒有解決。

研究步驟

李四光圖書

李四光圖書②辨別構造性跡的序次和不同序次結構面力學性質的轉變,

③確定構造體系的存在和範圍,

④劃分巨型構造,鑑定構造形式,

⑤分析聯合和複合的構造體系,

⑥探討岩石力學性質和各類構造體系反映的應力活動方式,

⑦構造模擬實驗。

在中國,地質力學已套用於:

①探索礦床和礦田的分布規律,預測隱伏礦產,

②推斷石油和煤等能源礦產的遠景和有利地段,

③解決變形巷道的施工設計問題和分析工程建築地區的地基穩定性,

④探索地震預報的途徑與方法,

⑤研究地下水(包括地下熱水)貯集和運動的地質構造條件等,都取得了顯著成就。地質力學的一些分支學科,如礦田地質力學、石油地質力學、煤田地質力學、工程地質力學以及地震地質力學等,目前正在逐漸形成中。

李四光為中國地質力學幾乎貢獻了畢生心血。自1920年回國後,李四光一面從事教學,一面致力於中國地質的研究。1927年起,應中央研究院蔡元培院長邀請,李四光主持地質研究所的籌建並出任所長,任職二十餘年。即使在抗日戰爭的烽火中,他仍帶領全所人員,從南京遷到廬山,又遷到桂林、貴陽等地,輾轉數千公里,堅持地質科學的研究。正是在長期深入研究的基礎上,李四光為中國地質力學奠定了堅實的基礎。

奠基人

李四光

李四光1945年,李四光在《地質力學的基礎與方法》一書中,率先將力學引入地質構造的分析,正式提出“地質力學”這個名詞,地質力學理論始具雛形。1948年,李四光代表中國出席在倫敦舉行的第18屆國際地質大會,第一次套用他創立的地質力學理論,作了題為《新華夏海的起源》的學術報告,引起強烈反響。從此,地質力學這一新學科正式載入史冊,李四光成為公認的地質力學奠基人。

1962年,李四光完成《地質力學概論》一書,這是他對自己40餘年地質力學理論研究與實踐經驗的總結。此書成為地質力學的代表作,也是地質力學研究中的一個里程碑。