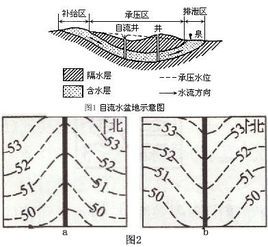

地下水面

地下水的表面。有潛水面和承壓水面兩種類型。潛水面是潛水的自由水面;承壓水面則是指承壓水揭露後的穩定水面,亦即水井打穿承壓含水層頂板後,並中水位到達穩定以後的井水面。

地下水流系統

地下水由補給區向排泄區流動的過程和狀態。具有統一時空演變過程的地下水體。地下水流系統不刻意區分含水層和不透水層,由邊界圍限、具有統一水力聯繫的含水地質體形成。是水文循環系統的一部分,由輸入、輸出和水文地質實體三部分組成。

下降原因

地下水水位下降原因主要是:

1、人為因素。比如說人類的過分開採利用等。

2、自然因素。比如說地震造成地勢的抬高、地下河道的下沉等;河流的改道;氣候的變化等。

上升原因

地下水位上升有自然原因和人為原因。

降雨量短時間增大、喀斯特地區地下河流向的改變、地震活動異常,這些都可能導致地下水位上升,屬於自然原因。

人工因素干擾地下水位又分兩種,一是合理的,一是不合理的。

合理的比如濟南趵突泉、甘肅敦煌月牙泉就需要定期補水,抬高地下水位,以保住旅遊景觀。

不合理的是農業漫灌,灌溉用水過多,排水不及時,導致地下水位升高,甚至會造成次生鹽漬化的災害。

人工降低

降低地下水位是基坑工程施工技術中一項非常重要的技術措施。

降低地下水位的目的:

1.為了疏乾坑內土體,改善土方施工條件;

2.固結基坑底土體,有利於提高支護結構的安全度。

根據施工及測試結果表明,降水效果好的基坑,其土的黏聚力c和內摩擦角φ值可提高25%~30%左右。

基坑降水原則

黏性土地基中,基坑開挖深度小於3m時,可採用重力排水,開挖深度超過3m時,宜採用井點降水。

砂性土地基中,基坑開挖深度超過2.5m,宜採用井點降水。

降水深度超過6m時,宜採用多級輕型井點或噴射井點降水,也可採用深井井點降水,或在深井井點中加設真空泵的綜合降水方法。

放坡開挖或無隔水帷幕圍護的基坑,降水井點宜設定在基坑外,有隔水帷幕圍護的基坑,降水井點宜設定在基坑內。降水深度應不大於隔水帷幕的設定深度。

基坑內降水,其降水深度應在基坑底以下0.5~1.0m之間,且宜設定在透水性較好的土層中。

井點降水應確保砂濾層施工質量,以保證抽水效果,且做到出水常清。

坑外降水,為減少井點降水對周圍環境的影響,可在降水管與受保護對象之間設定回灌井點或回灌砂井、砂溝。

1.黏性土地基中,基坑開挖深度小於3m時,可採用重力排水,開挖深度超過3m時,宜採用井點降水。

2.砂性土地基中,基坑開挖深度超過2.5m,宜採用井點降水。

3.降水深度超過6m時,宜採用多級輕型井點或噴射井點降水,也可採用深井井點降水,或在深井井點中加設真空泵的綜合降水方法。

4.放坡開挖或無隔水帷幕圍護的基坑,降水井點宜設定在基坑外,有隔水帷幕圍護的基坑,降水井點宜設定在基坑內。降水深度應不大於隔水帷幕的設定深度。

5.基坑內降水,其降水深度應在基坑底以下0.5~1.0m之間,且宜設定在透水性較好的土層中。

6.井點降水應確保砂濾層施工質量,以保證抽水效果,且做到出水常清。

7.坑外降水,為減少井點降水對周圍環境的影響,可在降水管與受保護對象之間設定回灌井點或回灌砂井、砂溝。