簡介

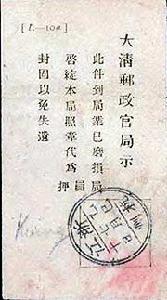

罕見的大清郵政局代封票

罕見的大清郵政局代封票國內郵件代封紙,又稱代封券、代封票、重封紙等,它是郵件在寄遞過程中,由於未封口、封口破損或郵件封皮破裂,為避免內件遺失,由郵政員工代為補封所貼用的封籤條,粘帖後並在其上加蓋郵局日戳,以明責任。郵局印刷,內部使用。

我國是世界上使用代封紙較早的國家之一。

郵局代封紙並非正式郵票,一般目錄中均無記載。目前,世界各國和地區發行和使用郵政代封紙的數量僅為100多種,由於代封紙不作銷售,郵局一般僅使用在破損的郵件上,而這種損壞的幾率在郵政傳送中是非常少見的,因此流傳量並不多,特別是由於海難、空難以及戰爭造成的損壞而使用的代封紙,更是郵政史中的珍品。

清代郵件代封紙

清代郵件代封紙

清代郵件代封紙1899年,大清郵政開始使用代封紙,正式名稱是“大清郵政官局代封”,其中被集郵界公認最早的代封券是由上海造冊處石印的,中間有八卦圖,上下有英文,四周和空白處為草花圖案,有齒孔,圖幅為44mm×27mm,全張為5×10共50枚。

之後,大清郵政還分別在1907和1909年發行過二版郵局代封紙,背景以雲龍圖代替了第一版的花草圖,在設計上與大龍與小龍郵票遙相呼應,達到了一個新的境界。

中華郵政代封紙

中華郵政郵件代封紙

中華郵政郵件代封紙清代郵局代封紙第的三版曾經在民國建立以後仍為部分郵局使用。

1923年,廣州郵政局使用的郵局代封紙,中文是“郵局代封”四字,四角是“中華郵政”字樣,上下有英文,周圍為雙線花邊、柿蒂花邊和綬帶、麥穗,有齒孔,圖幅為50×34毫米,有厚薄紙之分,郵局全張5×10共50枚。

中國人民郵政代封紙

50年代郵件代封紙

50年代郵件代封紙中國人民郵政上世紀50年代使用的郵局代封紙,淺黃綠色,橫長方形,圖幅為60mm×36mm,粗細雙線方框內,上部為扁仿宋空心字“中國人民郵政”,下部為略大的長仿宋空心字“收到已破郵局代封”,下為兩行小字“代封人簽署,主管人簽署”,文字均為繁體。中間為麥穗綬帶圖案,四周用柿蒂紋花邊,四角有草龍紋角花。代封券郵局全張為2×5共10枚,無齒。

1963年6月,郵電部修訂《各類郵件處理規則》,啟用新版代封券,深綠色,上部為楷體“中國人民郵政”,中間為扁體或正方“收到已破郵局代封”的黑體字,下部為“代封人簽名,主管人簽名”小字,文字均為簡體。四周用草龍拐子紋花邊加以裝飾,圖幅有50mm×26mm、55mm×30mm等,壓虛線或打孔,郵局全張10枚,規格約為55×35毫米。

70年代郵件代封紙

70年代郵件代封紙20世紀70年代啟用新版郵局代封券,深綠色,上部為楷體“中國人民郵政”,中間為黑體“收到已破郵局代封”,下部為“代封人簽名,主管人簽名”兩行小字,四周用草龍拐子紋作為框線,郵局全張為2×5共10枚,線形齒孔,以便撕用,規格為55×35毫米。

20世紀八九十年代,郵局代封券印色、字型等方面沒有多大變化,只是用作框線的花紋有所不同,框線改為尖角,有齒孔,郵局全張10枚,規格為55×30毫米,比60年代的略小。

偽滿洲國代封紙

偽滿洲國郵件代封紙

偽滿洲國郵件代封紙1931年,日本帝國主義侵占我國東北地區後,於1934年3月在長春製造了“滿洲帝國”傀儡政權,偽政權在發行多種郵票的同時,印製使用過代封紙,四角及上下為楷體“滿洲帝國郵政”,中間為空心楷體“郵局代封”字樣。