個人簡介

美國 郵票

美國 郵票格什溫的貢獻是把古典音樂的風格與爵士樂和布魯斯的風格結合了起來。格什溫1937年夏因患腦癌去世,去世時三十九歲。

14歲時曾師從漢比策(C.Hambitzer)彈奏鋼琴,表現出極高的天份。1914年高中輟學,進入紐約出版商雷米克(Remick)的公司,擔任廣告鋼琴手。兩年後辭職,開始創作。1916-1920年間

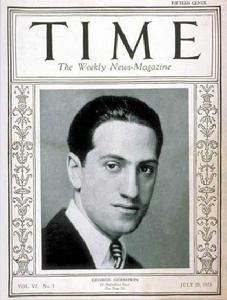

喬治·格什溫

喬治·格什溫1924年發表交響曲《藍色狂想曲》,獲得巨大成功,使他成為世界級作曲家,克萊斯勒、艾爾曼、拉赫瑪尼諾夫、斯特拉文斯基等當代音樂家參加了首演。1925年,紐約愛樂樂團開始委託他作曲,由於未接受過正統的音樂教育,此時他花費了很大的精力學習作曲理論,並得到了杜克(VernonDuke)、列萬特(OscarLevant)和勛伯格等作曲家的幫助。1928年赴巴黎休養,創作了管弦樂曲《一個美國人在巴黎》。30年代起開始涉足電影音樂,為好萊塢電影作曲。1932年的《為君而歌》(oftheeIsing)獲普利茲獎。1935年完成影響巨大的黑人歌劇《波吉和貝絲》(PorgyandBess)。1937年7月11日,格什溫逝世於好萊塢。

格什溫在美國音樂史上占有重要地位。美國音樂長期為歐洲主流音樂影響,20世紀初才有明確表現美國國民性格的音樂出現,先驅者便是格什溫。他將美國大陸流行的通俗爵士樂運用在傳統音樂中,綜合了歐洲音樂藝術、爵士樂、黑人歌曲等各種形式,創造出交響爵士樂,成為美國的音樂一種特色。這方面的代表作《藍色狂想曲》,被認為是“容許爵士樂從酒吧間門裡探出頭來”的第一個成功的嘗試。他的舞台劇與電影歌曲,也成為後來爵士樂或歌曲創作所仿效的標準。為了紀念這位作曲家,紐約愛樂樂團每年都要舉行格什溫作品專題音樂會。1945年,華納公司以他的音樂和生平為基礎,拍攝了電影《藍色狂想曲》。格什溫的哥哥艾拉·格什溫(IraGershwin)是一位知名的百老匯歌詞作家。

個人作品

喬治·格什溫作品

喬治·格什溫作品管弦樂:《藍色狂想曲》、《一個美國人在巴黎》、《第二狂想曲》、《古巴序曲》

音樂喜劇:《拉拉露西爾》、《我歌唱您》

歌 曲:《斯旺尼》、《我愛的男人》、《可以擁抱你》、《你今晚的風采》、《我有了節奏,迷人的節奏》、《多美妙》、《夫人,請好自為之》、《愛情走了進來》、《夏天》(選自《波吉與貝絲》)

個人軼事

尋找“水晶鞋”

灰姑娘的故事可以說是老幼皆知:那充滿魔力的水晶鞋把一個窮苦的姑娘變成了王妃。20世紀作曲家格什溫在音樂中的成就可說是得益於他找到了走向成功的“水晶鞋”。6歲前的格什溫是一個愛踢足球、滑旱凍的調皮鬼。1904年某一天,格什溫猛然聽到了從窮苦黑人聚居區傳來“拉格泰姆”。自此,音樂就像仙女的魔杖吸引著他。他一方面開始了正規的音樂訓練,一方面他仍忘不了那絕妙的“拉格泰姆”,頻繁出入於這些社區,並深入流行音樂的“生產車間”。……

喬治·格什溫作品

喬治·格什溫作品格什溫的旋律才華是不同凡響的。他的歌曲中蘊藏著20世紀20年代紐約的精髓,理所當然地成為同類作品中的經典之作,成為20世紀民歌傳統的一部分,因為它們是通過口授言傳而廣為傳播的流行音樂,許多人唱格什溫的歌曲,也許根本不知道作曲者為何許人。他的大型作品在旋律上固然是出類拔萃,但卻因他缺乏系統的音樂教育和對位與理論等方面

喬治·格什溫

喬治·格什溫的基礎訓練而顯得美中不足。《藍色狂想曲》是由費德·格羅菲配器的,雖然後來的作品還是由格什溫親自編寫總譜。他曾經拜魯賓·戈爾德馬克、亨利·考埃爾和約瑟夫·希林格為師,毫無疑問,如果能多活幾年,他是能在交響樂領域結出碩果的。由於能夠把原始質樸和精深複雜的風格熔於一爐,他的音樂具有獨特的個性和至今未衰的吸引力。

美國的新星

眾所周知,《藍色狂想曲》以單簧管獨奏開始,悠緩的顫音,然後是兩組音程的漸強滑奏,發出汽笛似的奇異的聲響。聽眾被吸引,作曲家出色的鋼琴獨奏和樂隊巧妙的配合,把聽眾帶進興奮的世界。指揮家懷特曼說:“當在耶奧利安大廳里開始演奏時,我知道我們獲得了成功,聽眾就像觸了電……我激動得哭泣了。當我清醒時,總譜已經演奏到了第11頁,我只顧指揮,卻記不得那11頁是怎么指揮過來的。”美國人的,美國人創作的,為美國人服務的新作品誕生了!格什溫的大名,一夜之間就傳遍了全美國。

個人經典

格什溫《波吉與貝絲》

懷特、海姆恩、布萊克維爾等演唱

拉特爾指揮倫敦愛樂樂團

作品簡介:格什溫以黑人為主題的《波吉與貝絲》是美國歌劇的代表作,拉特爾在一連串現場演出後與原班人馬走到錄音室灌錄的版本更可說將《波吉與貝絲》升格為一出大歌劇。拉特爾最成功之處,是將濃厚的劇院感完全帶進錄音中,此外,他對於樂譜中誘人的旋律及帶爵士感的節奏有一種完全的投入感。他的陣容也是一流,懷特

喬治·格什溫相關書籍

喬治·格什溫相關書籍格什溫《歌曲集》

尼克森女高音

梅奧加鋼琴

作品簡介:格什溫學鋼琴出身,他的音樂創作是從歌曲開始的。他的第一首傑作就是歌曲《斯旺尼》。格什溫一生創作了數百首歌曲,其中蘊藏著20世紀20年代紐約的歌曲精髓,成為20世紀美國民歌傳說的一部分。尼克森演唱的這版CD,音色非常優美,鋼琴伴奏的錄音也很透明。唱片裡的歌曲都是格什溫的名作,如:《斯旺尼》、《我愛的男人》、《愛情走了進來》等,被美國TAS評為發燒名片。

格什溫《一個美國人在巴黎》

格什溫鋼琴

托馬斯指揮紐約愛樂樂團

哥倫比亞爵士樂隊

作品簡介:《一個美國人在巴黎》受達姆羅什領導的紐約交響協會的委託而作,作於1928年,當時格什溫29歲。格什溫本人在完成配器後,曾對這部作品作過如此說明:“這首新曲實際上是一部狂想性的芭蕾舞劇,它寫得非常自由,是迄今為止我所嘗試過的最新式的音樂。”為創作這部作品,格什溫專門去了一次巴黎,並弄了4隻出租汽車喇叭,以表達巴黎的氛圍。作品中最有味道的是樂隊必須配備的4隻法國出租汽車喇叭和憂鬱的布魯斯。這應該說是一張既珍貴又奇特的唱片,格什溫最初就是一個很出色的鋼琴家。1935年他親自演奏了《藍色狂想曲》的鋼琴版,留下一個相當不錯、足夠清晰的錄音。因而到了70年代,托馬斯另闢蹊徑,指揮樂隊為這個鋼琴版錄音配上了管弦樂,配得絲毫不差,很能以“假”亂真。聽起來,它比我們通常聽到的歷時15分鐘以上的《藍色狂想曲》演奏得快些,只有13分鐘。你或許不太習慣這速度,而我也不敢肯定它更符合格什溫本意,畢竟當他獨奏鋼琴時是並不需要給樂隊發揮留出時間餘地的。不過,我倒敢說,比起速度正常,而且也是極為精彩的伯恩斯坦的名演奏(CBSMK42264),托馬斯的這張爵士味更足,樂隊的配合顯得更灑脫些,被《企鵝唱片指南》評為三星帶花名片。

作品評價

喬治·格什溫(G·Gershwin)是美國第一位民族作曲家。在他短暫的一生中,只留下為數不多的管弦樂作品,但他卻創立了美國所獨具的音樂風格,成為美國民族音樂的奠基人。他父母為俄國猶太移民,約1893年時移居美國。格什溫1898年9月26日生於紐約布魯克林。在通俗的流行音樂領域中,曾經有幾位作曲家的嚴肅性作品已被證明了具有永久的重大價值。最為著名的有科爾·波特、傑羅姆·克恩、歐文·伯林以及理察·羅傑斯,而其領軍人物就是格什溫,他們的作品標誌著美國流行歌曲的高峰位置。

喬治·格什溫

喬治·格什溫格什溫的大型作品在旋律上顯露的才華是不同凡響的,但因他缺乏系統的音樂基礎訓練而顯得美中不足,格羅菲為《藍色狂想曲》完成了配器,總譜是格什溫編寫的。以後他又拜亨利·考埃爾和約瑟夫·希林格為師,以彌補其不足。《F大調鋼琴協奏曲》是他最大規模的器樂作品,受達姆羅斯領導的紐約交響協會委託在1925年創作的,他並再度在首演時擔任鋼琴獨奏,由紐約愛樂樂團協奏首演。英國指揮科茨(AlbertCoates)把該曲列入他“最好的五十首音樂作品”的目錄中。1928年,他在巴黎旅行時寫下了紀行作品《一個美國人在巴黎》,配器是回美國後完成的,此曲是一首敘述生動,音調華麗的傑出炫技之作,在管弦樂領域中獲得一席永久的地位。1932年2月5日,他的《第二號狂想曲》由庫謝維茨基指揮波士頓交響樂團首演於紐約。變奏曲《我們找到了節奏》(VariationsonanOrignalTheme)完成於1934年6月,首演于波士頓交響音樂大廳,他自己擔任鋼琴獨奏,查爾斯·普萊文擔任指揮。1935年,格什溫又寫成了描寫黑人生活的歌劇《波吉與貝絲》,這是他最後的一部大型作品,至今仍是美國作曲家的歌劇中唯一能在保留節目中立於不敗之地的作品。這段時間是他短短一生中的創作頂峰。1937年7月12日在好萊塢逝世。