唐武宗滅佛緣由

一、道教的興起

唐代佛教雖是中國佛教史上的黃金時代,然而,唐代各朝帝王對佛道二教的態度頗為不同,有的揚佛抑道,有的佛道並奉,也有不少位帝王崇道而抑佛。唐高祖奉道教始祖李耳為祖先;太宗曾下詔置道教於佛教之上;武后則改佛教在道教之上;玄宗曾採納姚崇的奏章,令僧尼還俗,他雖然尊崇道教,但仍一度敕令注釋《金剛經》流傳天下;憲宗時,韓愈諫阻迎佛骨,寫<論佛骨表>、<原道>等排斥佛教;在穆宗、敬宗、文宗之世,都還依歷朝慣例,在宮中設齋行道,但敬宗本人篤信道教;文宗時已有毀佛之議,而且曾經禁止度僧及建設寺院;到了武宗,更是全面性地崇信道教,貶斥佛教。二、佛教發展對統治階級的危害

自從兩晉南北朝開始,佛教在中國發展壯大。南朝自東晉時期一直到宋齊梁陳各個朝代,帝王大多都非常崇信佛教,梁武帝更是對佛教推崇有加,甚至捨身入寺,佛教在南朝有了蓬勃的發展。北朝從後趙的石勒、石虎時代開始支持佛教,中間雖然經過北魏太武帝滅佛,但此後佛教再度興旺,更有甚者如北魏孝明帝崇佛抑道,大大推進了北朝佛教的發展。在統治階級內部,逐漸形成以佛教為背景的政治勢力,與崇尚本土文化的儒學、道家形成對峙的局面。元和十四年(819),唐憲宗敕迎佛骨(即所謂舍利)於鳳翔法門寺。先在宮中供養三天,然後送京城各寺,供僧俗禮敬,從而再次掀起全國性的宗教狂熱。是時,“王公士民瞻奉舍施,唯恐弗及。有竭產充施者,有燃香臂頂供養者”(《資治通鑑》卷二四○)。對此,韓愈從儒家立場出發,予以堅決反對。他上表認為,佛教只是夷狄之法,非中國所固有,只是在後漢時才傳入中國,因而不合先王之道。又說,佛教的流行使“亂亡相繼,運祚不長”,對封建統治有害而無益。他著重指出:“佛本夷狄之人,與中國言語不通,衣服殊制。口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知臣君之義,父子之情”,故不宜敬奉。於是他斷然提出:“以此骨付之有司,投諸水火,永絕根本,斷天下之疑,絕後世之惑。”(《諫迎佛骨表》,《韓昌黎全集》卷三九)並表示,“佛如有靈,能作禍祟,凡有殃咎,宜加臣身”。此表正與憲宗的奉佛心意相牴觸,且歷數前代奉佛之君運祚不長,因而招致憲宗的盛怒,欲處韓愈以極刑。後經裴度、崔群等人的說情,最後被貶為潮州刺史。韓愈反佛的出發點和立論根據,是為了強化中央政權的政治經濟利益,確立儒家文化的正統地位,比傅奕涉及的社會和思想問題要深刻得多。為了實現他的儒家政治理想,他在《原道》中提出“人其人,火其書,廬其居”的口號,試圖以行政手段徹底廢除佛教。這一思想為此後唐武宗的滅佛提供了重要依據。而他所提出的儒學獨尊和儒家“道統”,則對宋代理學的形成有明顯影響。憲宗之後朝政逐漸衰落,穆宗、敬宗、文宗提倡佛教,僧尼人數越來越多,寺院經濟持續發展,形成比較獨立的政治勢力,地產富裕,並且可以免徭役。寺院的發展大大削弱了朝廷的實力,加重了國庫的負擔。唐武宗繼位後,在整頓朝綱、收復失地、穩定邊疆的同時,決定廢除佛教。他在廢佛敕書中寫道:“洎於九州山原,兩京城闕,僧徒日廣,佛寺日崇。勞人力於土木之功,奪人利於金寶之飾;遺君親於師資之際,違配偶於戒律之間。壞法害人,無逾此道。且一夫不田,有受其飢者;一婦不蠶,有受其寒者。今天下僧尼不可勝數,皆待農而食,待蠶而衣。寺宇招提,莫知紀極,皆雲構藻飾,僭擬宮居。晉、宋、梁、齊,物力凋瘵,風俗澆詐,莫不由是而致也。”他認為,廢佛是“懲千古之蠹源,成百王之典法,濟人利眾”(《武宗本紀》,《舊唐書》卷十八)的唯一辦法。這是武宗決心滅佛的主要原因。當時不少士大夫基於儒家治術的觀點,認為佛教的蓬勃發展將危害國家的經濟,因而大加抨擊。唐武宗時,排佛的呼聲越演越烈,這使得本已篤信道教的武宗更加決心毀佛。這時,道士趙歸真與宰相李德裕推波助瀾,趁機煽動,佛教因而面臨一場“三武一宗”法難中最大的破佛事件。

破佛事件的發生

破佛事件

會昌元年(八四一)元月四日國忌日,敕令行香,設千僧齋;但六月十一日的武宗誕辰之日在大內設齋時,敕令兩街供養大德及道士四對論議,其中有兩位道士被賜紫衣,卻禁止釋門大德披著紫衣。武宗在即位之前就喜好道術修攝之事,曾經召請趙歸真等八十一人入宮,在三殿修金籙道場,並親受法籙。會昌元年的六月中,又召衡山道士劉玄靖入內,與趙歸真同修法籙。會昌二年三月,因李德裕上奏,武宗敕令遣散未曾登錄在僧籍名冊的僧尼,又不許置童子沙彌,這時已略見毀佛的跡象。六月十一日,敕令僧道二眾在殿前論議,道士二人賜紫衣,僧門仍不得披著紫衣。

會昌三年二月,敕令已經還俗的僧尼不得再行入寺;至於沒有登錄名籍的僧尼,不僅嚴禁住在寺中,且不許住在京城或進入鎮內。同年九月,下令各級地方政府嚴密注意附近寺院的住僧,縱使是登錄有案的,如果無法詳細說明出身來歷,應予逮捕,送到官府盤問。

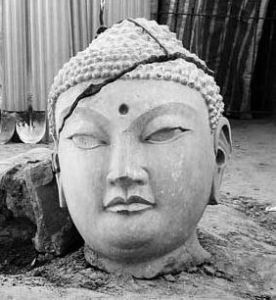

漸進方式的廢佛政策

武宗廢佛的政策,是採取漸進方式的,從史料看,其法令之嚴酷,與日俱增。會昌四年三月,下令不許供養佛牙、佛骨,如果違反法令,送一錢供養者,即杖打二十下,一時之間,寺院的四處,人跡斷絕。而在宮中的內道場,歷來往例均安置佛教經像,武宗卻下令焚燒經教,拆毀佛像,在道場內安置天尊老君之像。六月,在武宗誕辰日,首度不召僧入內議論。又不許僧尼在街里行走,如有外出,需在鐘聲未響前歸寺;也不許別住他寺,違者敕罪。由於武宗深信趙歸真,趙乘隙進言,認為佛教並非中國本有的宗教,蠹害生靈,應該盡除。於是,是年七、八月開始,發動空前的法難,敕令拆毀天下山房、招提、蘭若、普通佛堂、義井、村邑齋堂等,凡是寮房未滿兩百間,或沒有獲頒寺額的道場,則勒令僧尼還俗。會昌五年三月,武宗敕令天下諸寺不許置莊園,並隨時檢查寺舍的財產。四月,敕令僧尼還俗,如有抗命不從的,以違抗聖旨論罪,當場決殺。八月下詔,大舉毀寺,總計會昌年間,拆毀佛寺四千六百餘所,招提、蘭若等四萬餘所,被迫還俗的僧尼有二十六萬餘人,沒收良田數千萬頃,又將佛像、鐘磬等法器改鑄為錢幣、農具等物,乃至私家所藏金銀等像亦敕令限時送官。此一空前浩劫,歷史上稱為會昌法難。晚唐以後諸宗的衰頹不振,與這次毀佛有密切的關係。次年,武宗服用道士金丹,中毒身亡,宣宗即位,誅殺趙歸真等人,並大力復興佛教。

唐武帝滅佛的影響

會昌法難

唐武宗未即位時就不喜佛教,而偏愛道教。即位後寵信道士趙歸真、劉玄靖等,甚至在宮禁內築仙台。道士趙歸真等人常攻擊佛教“盛談無常空苦,殊為妖怪,未涉長生無為之理。”“時帝志學神仙,師歸真,歸真乘寵,每對,排毀釋氏,言非中國之教,蠹耗生靈,盡宜除去,帝頗信之。”(《舊唐書·武宗本紀》)唐武宗於會昌五年(845)下詔滅佛,史稱“會昌法難”,拆毀寺廟佛像四萬四千多所,僧尼還俗二十六萬多人。將寺廟內鐘磬銅像用來鑄錢,鐵像鐵器等鑄成農具。第二年,即會昌六年,武宗服道士的丹藥中毒而死。歷史影響

唐武宗滅佛的主要原因是道、佛之爭,經濟在其次,是一次典型的宗教鬥爭,但與儒家無關。而五代周世宗滅佛則主要是經濟原因促成的。周世宗即位後,繼承後周建立者郭威的改革政策,在劫後余灰、民生凋弊的情況下,欲一統天下,採取了均定賦稅,發展生產等措施增加財政收入。是時中國乏錢,他想到毀銅像鑄錢的方法。周世宗談到其滅佛的理由時說:“吾聞佛說以身為妄,而以利人為急。使其真身尚在,苟利於世,猶欲割截,況此銅像,豈有所惜哉。”既然佛可以捨身救人急難,為什麼不捨銅像救天下呢?這種說法雖然有些強詞奪理,但可以看出其主要原因在經濟,而不是其他。事實上,周世宗也未敕禁絕佛教。佛教在五代的衰敗,實為戰亂所致。所謂三武一宗之法難,背景非常複雜,情況也不一致。魏太武與周武帝滅佛僅限於北方,南方佛法依然大熾。周世宗時也未統一天下,勢力有所不及。但無論什麼情況,要把它們說成是作為一種宗教的儒教的排他性的表現,純屬鑿空之論,無根游談。

經歷這些大規模的滅法運動,中國佛教的兩大重要支派(南傳佛教、西傳佛教)受到嚴重打擊,此後再也不復國教氣象。中國佛教的大量文化遺產、藝術作品也在這些運動中毀滅。禪宗佛教因其特殊的教規(自耕自食),在這些運動中損失最小。此後迅速成為中國佛教的重要宗派,與此後隨蒙古、滿清入主中原而來的藏傳佛教,隱然並駕齊驅。