唐亭綠雪

唐亭綠雪概述

清代陸廷燦《續茶經》中引《隨見錄》云:“宣城有綠雪芽,亦松蘿一類,又有翠屏等名色。”《宣城縣誌.光緒本卷六》說:“松蘿處處皆有,味苦而薄,然所用甚廣,敬亭綠雪茶,最為高品。”

唐亭綠雪的由來

唐亭綠雪

唐亭綠雪敬亭綠雪始創於明代,其產地敬亭山自古以來為宣城近郊名勝。唐代詩人李白《獨坐敬亭山》詩云:“眾鳥高飛盡,孤雲獨去閒,相看兩不厭,只有敬亭山。”凡歷代到過敬亭山的文人墨客,都曾作詩讚詠。名山名茶,相得益彰。

敬亭綠雪茶名的由來,有三種傳說。一曰:有一位姑娘叫綠雪,她心靈手巧,採茶不用手摘,而是用嘴銜。有一次她在懸崖上採茶,失足身亡。為了紀念她,敬亭山得名“綠雪”。二曰:開湯後,茶杯上雲蒸霧蔚,冉冉上升,浮起團團祥雲,杯中雪茶飛落,猶如天女散花。這天女傳說就是那綠雪姑娘。三曰:沖泡後,杯中茶葉朵朵,垂直下沉,伴隨著白毫翻滾,好似“綠樹叢中大雪飛”而得名。一民間傳說,二說富有神話色彩,三者則名實相符。

恢復敬亭綠雪的研製工作自1972開始,1978年通過審評鑑定。1982年和1987年分獲國家對外經濟貿易部和省名優茶證書。

產地

唐亭綠雪

唐亭綠雪敬亭綠雪產地宣城縣敬亭山,屬黃山余脈,原名昭亭山,又名查山,風景幽雅秀麗,山上因有敬亭而得名。山高280米,兩峰聳立,茶樹生長在這兩峰之間的陰山上,尤以一峰庵一帶石縫中所產之茶品質最佳。這裡崖懸壁峭,雲霧籠罩,氣候溫潤,泉水潺流,土層深厚,土質肥沃,芳草遍地,百花吐香,是名茶品質形成的良好生態環境。

敬亭綠雪在清明至穀雨採制,採制期一般在15天左右。這裡的茶農說:“清明采的小,穀雨抹不了。”意思是要早采嫩摘。《宣城縣誌》有一首雪採茶歌:“一塌松蔭路,因貪茶候間,呼朋爭手摘,選葉入雲還。竹色翠連屋,林香清滿山,座看歸鳥靜,月出半峰間。”敬亭綠雪採摘一要爭時間,二要上高山,三要進行選葉。採摘標準為一芽一葉初展,大小勻齊,芽齊葉尖,形似雀舌。採制技術還要做到以下四點:一要做到對夾葉、魚葉、老葉、紫芽、病蟲葉、焦邊葉等六不採;二要做到輕采輕放,勤采勤放,防止鮮葉變質;三要做到及時攤放,採回的鮮葉薄攤待制;四要做到當天鮮葉當天制完。

製作工序

綠雪居士

綠雪居士殺青:鍋溫要求130—140℃,每鍋投葉200—250克。先抖炒2分鐘左右,再抖悶結合。殺青適度,起鍋攤涼。

做形:鍋溫60℃左右,手法分搭攏和理條。搭攏是四指併攏與拇指並用,使殺青葉在掌心內做形時不滑出虎口,成其雀舌雛形。理條是運用腕力和指力,使葉子在鍋內往復地理直茶條。搭攏和理條,有分有合,根據葉色、葉形、葉溫的變化而定。做形手勢要求“輕、重、輕”,“快、慢、快”,以免發生黑條、脫亮、碎芽、蕉點。當形成雀舌形,約四成乾,即可出鍋。

烘乾:分毛烘和足烘。毛烘用四隻烘籠,開始溫度110℃,以後依次下降。下烘後攤涼產半小時左右,轉入足烘。足烘採用暗火,低溫長烘,溫度60℃左右。足乾後過二、三天,再復烘一次,裝罐封口。

特色

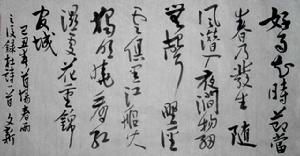

敬亭綠茶風格獨特,有詞云:“酌向素瓷渾不辨,乍疑花氣卜山泉,今罕見”。又據傅宏鎮《茶名大成》記載:“敬亭綠雪產安徽宣城敬亭山,茶品細嫩,有白毫處其上,不易多得。”《宣城縣誌》中也載有許多文人學士之讚許。現錄詩兩首為證:“馥馥如花乳,湛湛如雲夜,將茶煮江水,不改江水白,問此來何方,言出君故鄉,故鄉嵯峨,托根出山阿,枝枝輕手摘,貴爭不貴多,念我骨肉親。欲歸會無因,遊子樂故物,惆悵江南春”。(施潤章《題叔父寄敬亭山茶》)“持將綠雪比靈芽,手制還從座客夸,更著敬亭茶德頌,色澄秋水味蘭花。”(梅庚《詠綠雪茶報愚山》)。

敬亭綠雪形似雀舌,挺直飽潤,色澤翠綠,身披白毫。湯色清澈明亮,香氣清鮮持久,滋味醇和爽口,葉底嫩綠成朵。飲評者有詩讚譽:“形似雀舌露白毫,翠綠勻嫩香氣高,滋味醇和沁肺腑,沸泉明瓷雪花飄。”