品牌權益

品牌權益什麼是品牌權益

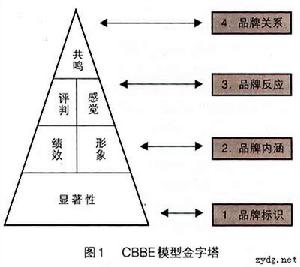

Farquhar(1989)認為品牌權益是品牌賦予實體產品的附加價值。Rangaswamy et al.(1993)主張在考慮品牌的延伸性時,品牌權益可解釋為一種剩餘價值,存在於喜歡的印象、態度及行為偏好的形式中。而Keller(1993)則從個別消費者觀點來定義品牌權益,認為顧客基礎的品牌權益是消費者對某一品牌之行銷效果刺激而反應於品牌知識的差異。

理論的發展

品牌權益是自20世紀80年代以來歐美行銷學術界研究的重點。面對當時某些市場的不景氣,企業頻繁使用的降價、促銷手段雖然促進了銷量的短期增長,卻有損品牌的長期價值。為此,學者們提出品牌權益概念,呼籲用長遠觀點看待品牌投資,以獲取長期利益。其次,新品牌導入市場的成本高且容易失敗,在已有品牌下進行延伸變得更為普遍。1990年以來,頻頻發生的以品牌為目標的巨額併購案也使人們對品牌價值有了更為直觀的認識。因此,建立、測量品牌權益引起了學術界和企業界的共同關注。品牌權益居美國行銷科學院(Marketing Science Institute)1991年最優先資助研究課題的第一位,2002至2004年度優先資助五大課題的第二位,同時也是美國行銷學會(American Marketing Association)提出的前沿課題之一。品牌權益愈來愈受到國內學術界和企業界的高度重視。歐美跨國公司運用品牌戰略成功進入中國市場並獲得高占有率的事實讓國內企業認識到品牌建設的重要。此外,日本、韓國、台灣的企業從OEM走向自創品牌的歷史經驗,也預示中國企業未來必須走自創品牌之路。而近年來,TCL、聯想等中國大企業併購歐美品牌以進入國際市場的案例說明品牌權益的理論研究已經落後於企業實踐。因此,品牌權益是中國學術界、企業界共同關注並亟待深入研究的重大課題,它涉及到品牌權益的建立、經營和價值測量等領域。

理論邏輯

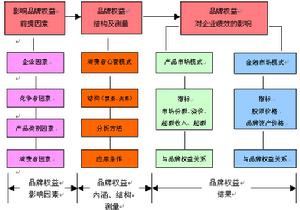

第一,企業行銷及非行銷策略(包括4P組合策略、競爭者策略、消費者價值觀和生活形態及市場環境等),它影響品牌權益,是品牌權益形成的前提因素。此階段關注重點是各種因素在品牌權益建立中的作用。

第二,上述前提因素引發的消費者心理反映,這構成基於消費者心智模式的品牌權益。此階段關注重點是基於消費者的品牌權益結構及其測量。

第三,品牌的消費者心理圖景影響企業的績效或產出,包括產品市場績效和金融市場績效,它是品牌權益建設最終要實現的目標。此階段關注點是各種績效指標與品牌權益的關係。Keller和Lehmann[13] 提出的品牌價值鏈(brand value chain)概念有助於理解本文主張的理論框架。品牌價值鏈指出建立品牌價值的步驟:首先,企業通過行銷活動在消費者頭腦中建立品牌知識,然後引發消費者的不同行為,造成品牌之間市場表現的差異;最後是品牌的市場表現積累並轉化為品牌的股東價值。

形成前提

品牌權益是企業行銷活動創造出來的,因此行銷策略對品牌權益的影響效用受到企業界高度重視,也應當引起學術研究興趣。Shocker等呼籲研究人員將更多的注意力放在品牌及其系統開發上,所謂品牌系統是指通過品牌經理對品牌的促銷、定價、服務和渠道等的決策建設無形資產,以及無形資產如何產生品牌權益,進而影響消費者購買決策。現有研究中,研究者重點關注對品牌權益有直接影響的一個或多個行銷策略,分析這些行銷策略對品牌權益的影響效用。

品牌權益

品牌權益總體看來,學術界對影響品牌權益的前提因素的研究尚屬“點”研究,缺乏全面系統性。原因有三:

其一,學者們先前將研究精力過多地投入在品牌權益的結構和測量方法上;

其二,前提因素繁多且相互影響,要分離每個因素對品牌權益的影響存在困難;

其三,難以收集到以品牌為單位的準確行銷活動數據,且不同行業中同一因素所起的作用存在很大差別,難以得到具有普遍意義的結論。

與企業績效

建設品牌能為企業帶來什麼效用?這顯然是企業管理者關心的焦點。企業建設品牌權益的活動能夠在兩種市場上產生績效。其一是在產品市場上,品牌為企業帶來更多市場份額、銷售收入或利潤;其二是在金融市場上,品牌為企業股東帶來更多資本收益。第一種績效或產出為“產品市場模式(product market)”;第二種績效或產出為“金融市場模式

品牌權益

品牌權益(一)產品市場模式

品牌權益產品市場模式的理論基礎是品牌權益一定能夠通過品牌在產品市場的產出體現出來。最常提及的測量市場產出的指標是溢價(price premium),即與無品牌產品相比,品牌產品索取更高價格的能力。溢價的理論依據是有品牌的產品應比相同功能和質量的無品牌產品的價格高,溢出的價格就是品牌權益。溢價乘以該品牌的銷售量等於該品牌的總價值。這種方法面臨的最大問題是無法找到無品牌的產品作參照物。Aaker提出使用私有(或商店)品牌(private label)代替,但這並不準確,因為歐美國家的很多商店自有品牌(如沃爾瑪、家樂福等)已有很高品牌權益。溢價也可以通過詢問消費者相對於無品牌的產品,願意為目標品牌多支付的價格量來獲得;還可以將品牌作為產品的一個屬性,通過聯合分析方法(conjoint anal

品牌權益

品牌權益(二)金融市場模式

金融市場模式研究的核心是將品牌視為企業無形資產,與企業有形資產一起,構成企業金融市場總價值。從金融市場總值中剔除有形資產、能夠為企業降低成本或帶來收益的其他非品牌無形資產(如專利)、產業環境(如政府管制)因素的價值後,就可以得到品牌資產的金融價值,以此代表品牌權益。Simon和Sullivan運用股票市值法計算上市公司的品牌權益,做法是用公司的市場價值減去品牌以外的其他資產帶來的價值。在公司購併、品牌使用許可與特許、合資談判、侵權訴訟等活動中都涉及或要求對品牌估價。出於這種需要,許多資產評估公司紛紛涉足品牌評估,Interbrand公司將產品市場、金融市場的指標結合在一起,通過品牌的現有利潤推算未來利潤潛力,估算出品牌價格。以股票市值法為代表的金融市場模式研究需要成熟、完善的資本市場為基礎,因此,在資本市場不發達的國家和地區,其推廣性受到限制;用這種方法測量得到的是企業所有品牌的價值總和,因而更多適用於有一個品牌或僅有一個主導品牌的企業;其測量結果不穩定,因為行銷活動以外的因素對企業的金融市場價值產生影響,而這些因素在行銷決策範圍之外;測量結果體現為一個財務數字,對企業的品牌管理和全面行銷活動缺少診斷信息。儘管存在缺陷,但是相比消費者心智模式和產品市場模式研究,此類研究更多考慮品牌未來利潤潛力,因而對企業高層管理者更具吸引力;同時將品牌資產價值加以量化,對企業之間涉及到品牌的購併、重組等交易活動具有重大參考價值。

中國市場研究方向

第一,重視研究品牌權益的前提因素

企業行銷策略在不斷累積品牌權益。中國企業在品牌建設過程中採用過多種行銷策略,如,1990年代中後期熱衷於中央電視台的廣告競標活動;彩電業的普遍降價活動;近期對歐美企業的併購行為;等等。有的策略最終建立起強勢品牌,有的則最終損害了品牌權益。因此,實證研究企業行銷策略對品牌權益各維度的影響效用、路徑,應引起學者們的高度重視。這對於建立有國際競爭力的中國品牌具有深遠意義。 此外,消費者生活形態與品牌權益之間的關係仍沒受到足夠關注。有研究發現,消費者價值觀對全球品牌在海外市場採用標準化還是適應性的形象具有重要影響。在國內市場,不同生活形態的消費者,其產品知識、對風險的態度也不同,這會影響其品牌評價。因此,未來研究應將消費者生活形態作為品牌權益的重要前提因素加以研究。

第二,深入研究品牌權益的認知機理,挖掘品牌權益關鍵要素

結合認知心理學和信息經濟學的原理,深刻分析消費者信息處理過程、規避風險方式,尋找品牌權益形成的心理根源。這將有助於找到品牌權益結構的關鍵要素,並闡釋要素之間的關係。處於轉型期的中國市場,信息結構遜異於歐美市場,消費者的認知方式具有特殊性,如何獲得有中國本土特色的品牌權益結構對未來研究起決定性作用。

第三,研究品牌權益測量指標之間的關係

本文的重要貢獻在於指出品牌權益測量中的消費者心智模式、產品市場模式、金融市場模式之間存在因果關係,需要將它們統合在一個理論框架內。接下來的工作應是採集數據加以檢驗。證實各種指標確實屬於一個理論框架下的結構關係,將有助於推動而不是約束品牌權益的研究,也將對品牌權益的現有研究做出理論貢獻。

第四,消費品、工業品、服務業之間的品牌權益比較研究

目前品牌權益的研究集中於大眾消費品領域。但是,工業品與服務業在全球國民生產總值中的比重卻高於消費品,因而,必須研究工業品、服務業的品牌權益。消費品、工業品、服務業在建立品牌權益的途徑或方式上存在共同性,也各有特色。因此,品牌權益的現有研究成果能夠為工業品、服務業提供借鑑,但遠遠不夠。研究工業品和服務業的品牌權益將擴大消費品品牌權益現有研究的視野,豐富研究成果。

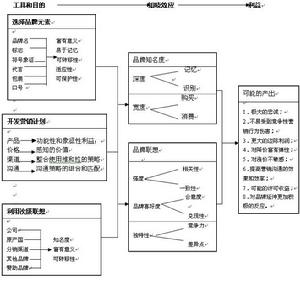

測量品牌權益的關鍵四步

從定義中可以看出兩個關鍵因素:一是將品牌作為關係網路的一部分,這種關係網路包括最終消費者、直接消費者、供應商以及其他有影響的團體,如某類產品的觀念領導者,而品牌是其中一個組成部分。如果一個品牌有優勢,可以認為網路中的關係就有了優勢。步驟一:確定哪種關係重要?

品牌關係網路包括消費者、分銷商(批發商、零售商、代理商)、供應商、觀念領導者(如醫藥產品的臨床實踐、媒體),他們都有可能成為品牌成功的關鍵,因此要根據市場、環境和企業/品牌的發展現狀,確定自己的品牌權益測量指標體系。

步驟二:確認每種關係優勢的主要因素。

是什麼促成了重要關係的形成、發展和維持?著名品牌專家譚小芳表示,關係要經歷幾個階段:知曉、初期互動、擴大、承諾、分散。每個階段都可以衡量,如用回憶或認知來測評知名度,用試用或重複購買來測評初期互動,用信任度和滿意度來測評擴大等。

步驟三:開發每種關係的可信賴指標。

最好的指標是那些對變化敏感、可預測(最終體現在現金流上)、與品牌和品牌策略相關、節約成本的指標,因為很多指標不僅流程繁瑣,而且費用很高。有些測量方法如客戶相對滿意度,應該與競爭緊密相關,以便對現狀了解的更精確。

步驟四:對測量品牌權益的指標進行測試,以便確定哪些指標更重要,並定期檢查。

不是所有的測量指標都有用,最終的品牌權益監控表中應包括那些敏感的、與過去的現金流相聯繫的指標,而且品牌權益是動態的,一次性的測量方式無法了解品牌的真實狀態。