周軼君

周軼君簡介

周軼君

周軼君70年代的獨生子女,國中上的是市重點學校曹楊二中,高中轉到離家近的區重點,考上上海外國語學院,會兩門以上外語。在陸家嘴的商務樓,或者周末的新天地,這樣的女孩應該不少。

無意推開阿拉伯語之門,從此與中東共呼吸。曾在埃及、巴勒斯坦加薩走廊和以色列長期生活,見證風雨衝突與和平血光。

從通訊社記者轉作鳳凰人,由圖文思維改做影像觀察,足跡從中東盪至天下——講故事的手段改變,看世界的心靈依然載欣載奔。

事跡介紹

周軼君——巴以戰場上的戰地玫瑰

周軼君——巴以戰場上的戰地玫瑰2004年3月22日拂曉時分,加沙城東南方向傳來巨大的爆炸聲。新華社常駐加沙女記者周軼君在睡夢中驚醒,立即打開收音機了解情況。得知巴勒斯坦激進組織哈馬斯創始人、精神領袖亞辛遭以色列空襲身亡後,她不顧現場局面可能失控的危險,立即趕赴事發地點。

現場到處是黑布套頭、僅露出一雙眼睛的哈馬斯武裝人員和高呼“復仇”的人群,有人對空鳴槍,有人朝空地投擲手雷渲泄憤怒。周軼君戴頭巾、穿長袍近距離拍攝蒙面槍手和情緒激動的民眾。由於到處是點燃後濃煙滾滾的汽車輪胎,採訪歸來她滿面黑灰,鞋底是死傷者的血跡。第二天,空襲警告還未解除,周軼君再次來到亞辛住所,採訪到他的妻子,以女性視角報導巴以人民在暴力衝突下的真實心態。

關於亞辛遇刺的報導,周軼君不但迅速向新華社發出快訊、詳訊、現場目擊,還承擔起音頻報導和相關電視台連線,共發稿1萬7千字,圖片13底,獲新華社2004年上半年圖文互動社級好稿。一個月後,哈馬斯二號人物蘭提西遭轟炸死亡,周軼君發稿1萬字,圖片12底。

如果說突發事件報導只是完成新華社記者分內職責,周軼君的可貴之處在於,作為加薩走廊惟一常駐外國記者,隻身一人堅守兩年,踏踏實實完成日常報導,不僅體現了勇氣,更是一份責任感。

2004年2月8日周軼君到加薩走廊北部難民營採訪,“好奇”的當地人向她投擲石塊,砸傷了她的頸部,整整一星期進食困難。這樣的情況對於一個女記者來說,不是第一次,也不是最後一次。

在動盪不安的加薩走廊採訪,她數次遭到圍攻。除了播發文字稿件,她還兼職攝影記者,同當地男記者拼搶鏡頭。女記者在當地採訪需要穿黑袍蒙頭巾。黑袍太長,跑起來容易絆倒,周軼君把袍子的下擺往上縫,成為加沙中國女記者特有的“工作服”。

哈馬斯精神領袖亞辛接受采訪

哈馬斯精神領袖亞辛接受采訪加薩走廊處於長期封鎖之中,物資匱乏,斷水斷電是家常便飯。一旦發生空襲,往往全城停電。周軼君多次在不明方向的爆炸聲中承受恐懼,並自己開動發電機保證供稿。2004年3月15日晚,她經歷了10餘枚飛彈划過窗外的情況,仍然及時完成了新華社的稿件。

解決現實困難外,心理壓力也時時困擾著她:無數個日子在F-16戰鬥機巨大的轟鳴聲中度過,不知道轟炸會在什麼地方、什麼時候發生。2003年8月末,以色列“定點清除”加薩走廊哈馬斯成員,4枚飛彈在新華社辦公室樓下70米處爆炸。

除了完成必須的報導以外,周軼君強調在工作中發揮主動性和創造性。她曾與同事一起闖入戒嚴下的巴勒斯坦城市拉姆安拉,避過以色列坦克接近重圍之下的阿拉法特官邸,由此撰寫的《拉姆安拉:生活在繼續》獲2002年度中國國際新聞獎通訊類一等獎;她曾在以色列宣布亞辛為打擊對象的情況下,主動採訪了他,引起海內外中文媒體極大關注;她多次前往槍戰現場,為新華社拍攝第一手照片;2004年7月,即將離任的周軼君又提出採訪阿拉法特和巴勒斯坦前總理阿巴斯,揭示了巴勒斯坦內部局勢的微妙變化。

周軼君始終認為,戰爭並沒有區別對待男女,而評判一名記者的好壞,風險和辛苦並不重要,稿件本身的質量才是惟一標準。作為首次駐外的年輕記者,兩年間她的報導5次被評為新華社社級好稿。

作品簡介

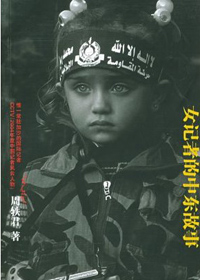

周軼君《離上帝最近的地方——女記者的中東故事》

周軼君《離上帝最近的地方——女記者的中東故事》年輕的上海女孩周軼君,在其26歲時奔赴巴以衝突最激烈時的加沙,在那裡駐留了700天之久。她冒著生命危險報導戰爭動態,被評為CCTV2004年度中國記者風雲人物。現在,她的戰地部落格日誌結集成了一本書——《離上帝最近的地方——女記者的中東故事》,由文匯出版社列入“二十周年社慶佳作”於推出。

作為惟一常駐加沙的國際記者,周軼君飽覽當地風土人情,與阿拉法特、亞辛、阿巴斯等領導人有過多次直接交流。她文字簡潔優美,極富現場感。本書還配有100多幅從未刊發過的精彩照片。

評價

周軼君

周軼君她呈現給我們很多職業工作的成果,加沙血腥悲慘的戰爭場面,卻很少自我的眼淚以及表白。但眼前的周軼君,年輕,乾淨,簡潔合體的白色服裝,手指和頸項纏繞著做工細緻的銀制飾品。真的,從外表看,周軼君是那種很普通的上海女孩。

讓人感動的,除了周軼君的敬業精神,還有她拳拳愛國之心。她曾在加沙辦公室升起一面國旗,並寫下隨筆《五星紅旗下的安全感》;2003年美國攻打伊拉克前夕,她與正在中國駐伊拉克使館工作的老同學對話,隨後在《巴格達加沙“一線牽”》一文的結尾處寫道:“堅守,是為了在每一個需要的地方,都發出中國人的聲音。”

榮譽

鳳凰衛視記者周軼君

鳳凰衛視記者周軼君第二屆 CCTV“中國記者風雲榜”得主。

《離上帝最近的地方——女記者的中東故事》,由文匯出版社列入“二十周年社慶佳作”於推出。

與阿拉法特、亞辛、阿巴斯等領導人有過多次直接交流。

2003年6月我採訪哈馬斯創始人、精神領袖亞辛,不僅國內,連境外的大媒體都轉發了我對亞辛的採訪,而且還登了我採訪亞辛的大照片。

撰寫的《拉姆安拉:生活在繼續》獲2002年度中國國際新聞獎通訊類一等獎;

相關圖片

周軼君 周軼君 |  周軼君 周軼君 |

周軼君 周軼君 |  周軼君 周軼君 |