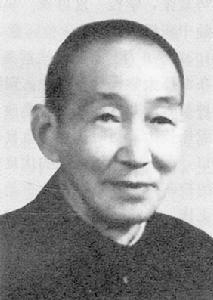

人物簡介

原浙江農業大學蠶桑系主任。1934年浙江大學農學院蠶桑系畢業。歷任浙江省蠶桑改良場技士,四川省農業改進所蠶桑試驗場副技師,川南蠶桑研究室主任,浙江大學農學院、浙江農學院、浙江農業大學蠶桑系講師、副教授、教授。自1956年來,先後擔任蠶桑系研究生導師、碩士研究生導師,中國蠶學會常務理事,浙江省蠶學會副理事長。

吳長期研究桑蠶的化性問題,發現蠶卵內過氧化氫酶與滯育的關係,研究桑蠶的生長規律,在國內最早提出以數學公式來表示桑蠶生長速度的桑蠶生長式的理論。

吳還從事桑蠶中腸型濃病發病機理的研究,主持研製的蠶體蠶座消毒劑,1979年獲浙江省科學大會三等獎。吳主編《蠶體解剖生理學》、《養蠶學》等教材。合譯《養蠶學》(E.H.米哈伊洛夫著)上、下冊。參加編寫的《家蠶遺傳育種學》一書於1982年獲農牧漁業部二等獎。

生平介紹

吳載德,字象堃。1914年出生在浙江杭州。祖父吳恩元,清朝舉人,著力發展實業。父親吳達生,經營蠶種場。1919-1923 年,吳載德先在家中辦的私塾就讀,後在四年制國小畢業轉入杭州鹽務中學學習。此時,中國正處在“五四”運動之後的激盪時期,人民覺醒,疾呼“外爭主權,內除國賊,振興中華”,使他受到反帝反封建的愛國主義教育。1930年,吳載德考入浙江大學農學院。1931年,“九一八”事變後,學校將蠶桑系吳載德等8位學生暫時借讀於南京中央大學蠶桑系。1932年,日本帝國主義在上海製造“一·二八”事變,局勢緊張,學校一度停課。吳載德等8位學生即在南京中央大學教師中積極活動,經學校同意,邀請了孫本忠教授來浙江大學任教。1932年9月,浙江大學蠶桑系恢復了教學活動。1934年,吳載德在浙江大學蠶桑系畢業,到浙江省蠶種監管所任技佐。1935年蠶種監管所併入浙江省蠶桑改良場,吳載德調入該場新成立的試驗股任技士。當時推廣的改良蠶種(一代雜交種)原種要從日本進口,而日本對新育成的優良蠶品種嚴格控制出口。為了擺脫日本的控制,吳載德受任從事桑蠶新品種選育及改進蠶桑技術的研究工作。1935-1936年初,吳載德奉派去日本考察,參觀了日本設有蠶絲科的高等學校和國立蠶絲試驗場等,了解了育種方法和試驗設備。回國後一方面繼續收集地方蠶品種進行性狀調查,同時著手進行雜交育種工作。儘管限於條件,困難不少,但他的研究仍有很大進展。1937年“七七事變”後,杭州面臨淪陷的危險,浙江省蠶桑改良場解散。吳載德初衷不改,矢志振興祖國的蠶絲事業,於1938 年輾轉到了四川南充,任四川省農業改進所蠶絲試驗場試驗股副技師。因吳載德潛心研究,工作出色,1939年四川省農業改進所設立川南蠶桑研究室時,即調任該研究室主任。

1940 年在浙江大學農學院任教,先後任浙江大學農學院蠶桑系講師、副教授、教授兼系主任;浙江農學院、浙江農業大學教授兼系主任。曾任中國蠶學會常務理事兼系主任。曾任中國蠶學會常務理事兼《蠶業科學》副主編、浙江省蠶桑學會副理事長、主編、中國農科院蠶業研究所學術委員會顧問、浙江絲綢研究中心顧問、浙江省政協委員等職。 吳載德教授長期致力於蠶業教授和科學研究,特別在蠶體解剖生理學方面有很深的造詣。主要講授蠶體生理學及蠶體解剖生理學,是我國蠶桑學科最早的研究生導師之一。1956年即招收副博士研究生。以後繼續招收培養碩士研究生多名。他主持編寫了全國高等農業院校蠶桑專業通用教材《蠶體解剖生理學》,編寫和參加編寫了《養蠶學》、《中國大百科全書·農業卷》、《中國農業百科全書·蠶業卷》、《辭海》有關蠶桑條目等,翻譯出版了《養蠶學》,並為中國科學技術精報研究所發行的《農業文摘》提供了30 多篇科技文摘。

吳載德教授潛心蠶業科學研究,長期研究蠶業化性問題,發現了蠶卵內過氧化氫酶與滯育的關係;研究又桑蠶幼蟲的生長發育規律,提出了以數學公式表示桑蠶營養生理的人工飼料研究,成功地結出了人工飼料蠶繭子,為蠶學人工飼料的配方研究和人工飼養蠶技術研究奠定了良好的基礎。此外,還進行了桑蠶中腸型膿病發病機理的研究,發現了膿病與正常蠶的血液中游離氨基到期差異,發表了〈不同化性家蠶幼蟲血液過氧化氫酶活性的研究“等科研論文20 余篇。主持研製的蠶體蠶座消毒劑曾獲浙江省科學大會科技成果三等獎,合作進行的“桑蠶添食尿素提高蠶繭產量和出絲率機理的研究”獲浙江省科技技術三等獎。還兩次被評為校先進工作者。

論文著述

1 吳載德.《家蠶化性之研究》.中華農學會報.1941(174)

2 吳載德.《桑蠶幼蟲生長式的研究》.浙江農學院學報.1956,1(1)

3 吳載德.《桑蠶營繭位置的傾斜度與產卵的關係》.浙江農學院學報.1956,1(1)

4 吳載德.《桑蠶體內抑制過氧化氫酶活性物質與化性的關係》.浙江農學院第二次科學討論會論文.1957

5 吳載德,陸星垣,鄭蘅譯.《養蠶學》(上、下冊).上海:上海科學出版社,1957,1958,等等。

成績貢獻

早在30年代,吳載德就進行家蠶化性問題研究。當時知道家蠶有一年一個世代,也有一年二個世代或二個以上世代的蠶品種,而這種世代數的不同,一般稱之為“化性”。化性和上一代的生活環境有密切關係,所以在蠶種生產上,必須用環境條件來控制其化性。但在理論上只能假設蠶體記憶體在某種控制化性的物質,有稱之為抑制質者,也有稱之為化性決定素的。吳載德在測定不同化性蠶血液中過氧化氫酶時,發現其活性不同,認為這種抑制過氧化氫酶活性的物質和所謂化性決定素等有關,並寫成論文《家蠶化性之研究》,發表在《中華農學會報》第174期(1941年)上,這也是中國從生理角度研究桑蠶化性機制的第一篇科學論文。此後,他又先後發表了《桑蠶體內抑制過氧化氫酶活性的物質與化性的關係》、《關於家蠶化性問題的幾點意見》及《不同化性家蠶幼蟲血液過氧化氫酶活性的研究》等論文,提出了桑蠶幼蟲血液過氧化氫酶活性與桑蠶化性變化關係的看法,以及核黃素對過氧化氫酶活性的影響。此外,吳載德在教學工作之餘,還和助手共同做了一些有關養蠶新技術的科研。如提高葉絲轉化率,三眠蠶誘導素對桑蠶內分泌系統的作用,尿素添食對產絲的效應及其機理等。抗戰時期,吳載德在四川工作時,便發現川南樂山及其鄰近各縣蠶農有用當地普遍生長的桑科植物柘樹葉飼養三眠蠶土種的習慣。為了提高蠶繭的產量和質量,吳載德多次深入農村調查,並親自反覆試養,終於提出了小蠶期用柘葉,大蠶期用桑葉的養蠶方法,提高了桑葉的利用率,也提高了蠶繭的產量和質量。

吳載德還研究了蠶的生長發育規律,在我國首先提出以數學公式表示桑蠶生長速度的幼蟲生長式;研究了桑蠶營繭位置傾斜度與產卵的關係,為蠶種繁育套用合理蔟具提供了理論依據。吳載德先後發表研究論文20多篇。吳載德於1952年加入中國民主同盟,1986年參加中國共產黨。先後擔任浙江省人民政治協商委員會第一、二、三、四、五屆委員,中國民主同盟浙江省委員會第一、二、三、四、五屆委員、常務委員,中國蠶學會常務理事兼《蠶業科學》副主編,浙江省蠶桑學會副理事長兼《蠶桑通報》主編。中國蠶學會名譽理事,浙江省農學會第三屆名譽理事,中國農業科學院蠶業研究所學術委員會顧問等。